#2

#3

#4

Представителем крупных кирпичных заводчиков в Мытищинской волости был Иван Павлович Воронин, происходивший из купеческой семьи из Сергиева Посада. История заведения Воронина в Мытищинской волости ведёт отсчет с 1897 года. Главное управление уделов предписанием от 1897 года разрешило сдать Воронину в аренду на 36 лет участок «под выборку глины и песка и устройство завода» площадью 111 десятин 480 саженей.

В документах арендуемый Ворониным земельный клин привязывали к деревне Рупасово. Он граничил с Московско-Ярославско-Архангельской железной дорогой и землей Государственных имуществ, с владениями Перловской дачи, владениями деревни Тарасовской, с владениями деревни Черкизово.

К 1900 году для нужд производства были возведены печь для обжига кирпичей с дымогарной трубой, сараи для сушки сырца, навесы для кирпича и каменная кузница. Тогда же построены здание конторы, кухни, двухэтажные казармы, восемь одноэтажных жилых строений для рабочих, баня. Все постройки были деревянные, бревенчатые, под железной крышей. Число рабочих на заводе летом составляло 620 человек, зимой 200.

Заведение было рентабельным и сразу стало приносить прибыль. Заводчик не жалел денег на усовершенствование производства. В 1912–1914 годах реконструировались кирпичеобжиговые печи. Ручная формовка была заменена на машинную, которая производилась на новых ленточных прессах. В пристройке к машинному отделению установили компрессорную станцию, появился первый экскаватор для разработки глины. Были проложены дополнительные узкоколейные пути, приобретены вагонетки для подвоза глины и песка. Локомобиль использовался для формования и сушки брикетов торфа.

Оставшуюся старую технологическую линию приспособили для изготовления качественного кирпича ручной выделки силами сезонных рабочих. На каждом рабочем месте для более плотной формовки установили ручные прессы. Партии такого дорогого кирпича 1-го и высшего сорта были небольшими и выполнялись под заказ с предварительной оплатой.

Во время Первой мировой войны предприятие выделяло военному ведомству значительные суммы, направляемые для срочного строительства заводов по выпуску артиллерийских снарядов. Выплачивали пособия семьям рабочих и служащих, призванных в действующую армию. Предприятие отчисляло средства на покупку медикаментов для больниц и лазаретов Мытищинской волости, оплачивало расходы на питание больных и раненых, прибывающих с фронта, пособиями поддерживали их семьи.

Из заводских запасов выделяли топливо на отопление больниц, дополнительно оплачивали пособия врачам, фельдшерам, служащим. Владелец завода до июля 1918 года исправно платил в Государственное казначейство 5% сбора со своих доходов.

В документах арендуемый Ворониным земельный клин привязывали к деревне Рупасово. Он граничил с Московско-Ярославско-Архангельской железной дорогой и землей Государственных имуществ, с владениями Перловской дачи, владениями деревни Тарасовской, с владениями деревни Черкизово.

К 1900 году для нужд производства были возведены печь для обжига кирпичей с дымогарной трубой, сараи для сушки сырца, навесы для кирпича и каменная кузница. Тогда же построены здание конторы, кухни, двухэтажные казармы, восемь одноэтажных жилых строений для рабочих, баня. Все постройки были деревянные, бревенчатые, под железной крышей. Число рабочих на заводе летом составляло 620 человек, зимой 200.

Заведение было рентабельным и сразу стало приносить прибыль. Заводчик не жалел денег на усовершенствование производства. В 1912–1914 годах реконструировались кирпичеобжиговые печи. Ручная формовка была заменена на машинную, которая производилась на новых ленточных прессах. В пристройке к машинному отделению установили компрессорную станцию, появился первый экскаватор для разработки глины. Были проложены дополнительные узкоколейные пути, приобретены вагонетки для подвоза глины и песка. Локомобиль использовался для формования и сушки брикетов торфа.

Оставшуюся старую технологическую линию приспособили для изготовления качественного кирпича ручной выделки силами сезонных рабочих. На каждом рабочем месте для более плотной формовки установили ручные прессы. Партии такого дорогого кирпича 1-го и высшего сорта были небольшими и выполнялись под заказ с предварительной оплатой.

Во время Первой мировой войны предприятие выделяло военному ведомству значительные суммы, направляемые для срочного строительства заводов по выпуску артиллерийских снарядов. Выплачивали пособия семьям рабочих и служащих, призванных в действующую армию. Предприятие отчисляло средства на покупку медикаментов для больниц и лазаретов Мытищинской волости, оплачивало расходы на питание больных и раненых, прибывающих с фронта, пособиями поддерживали их семьи.

Из заводских запасов выделяли топливо на отопление больниц, дополнительно оплачивали пособия врачам, фельдшерам, служащим. Владелец завода до июля 1918 года исправно платил в Государственное казначейство 5% сбора со своих доходов.

#5

Дата создания: начало XX век

Техника: глина, обжиг, формование

Размеры: 27×12,5×7 см

Коллекция: СКФ

№ Госкаталога: 2182580

Техника: глина, обжиг, формование

Размеры: 27×12,5×7 см

Коллекция: СКФ

№ Госкаталога: 2182580

#6

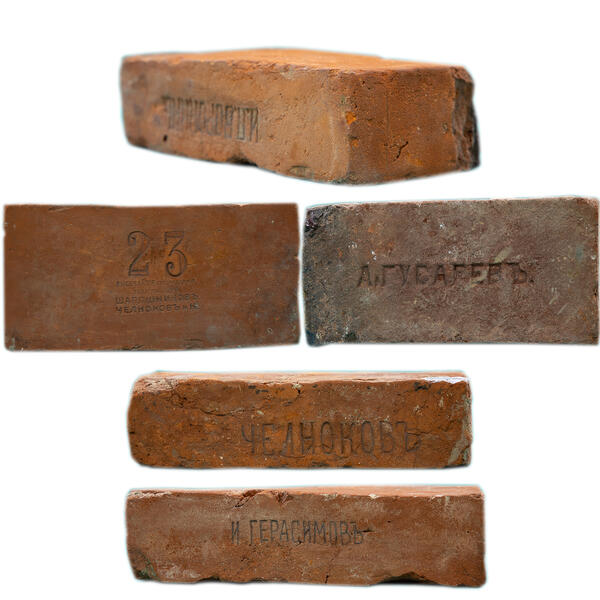

Кирпич с клеймом «А. Гусаревъ»

#7

#8

Огромен вклад мытищинских кирпичников в строительство Москвы и Подмосковья, а также в историю родного края. Природа наделила край запасами глины Юрского периода. Запасы мытищинской глины позволяли расширять производственные возможности заводов. Землю арендовали на долгосрочной основе только в том случае, если запасы глины были достаточными для её использования на срок не менее десяти лет при средней выработке миллион кирпичей в год.

Для создания завода с производительностью миллион штук кирпичей в год требовался первоначальный капитал в 10 тысяч рублей. Эти затраты окупались за три-четыре года. Часто приходилось открывать несколько заводов либо объединять капиталы и создавать акционерное общество. Так на земле, приобретенной в собственность у крестьян деревни Шарапово, в 1871 году заработал кирпичный завод купцов Алексея Гусарева и Василия Челнокова.

Помимо мытищинского завода, почётный гражданин Алексей Гусарев содержал кирпичный завод в Москве, в Лефортовской части при селе Черкизове. В лучшие времена московский завод Гусарева выпускал до 9 миллионов кирпичей в год. В 1872 году успешный заводчик уступил купцу Челнокову подмосковное кирпичное заведение.

С 70-х годов XIX века в Россию начало поступать оборудование из Англии, Франции и Германии для производства кирпича. Однако механизация не каждому хозяину была по карману. Да и обслуживание машины требовало немалых затрат, и в результате себестоимость кирпича при ручной и машинной формовке была почти одинаковой. Заказчики с недоверием относились к кирпичу машинной выделки: качество кирпича ручной выделки было выше. Ручная работа была доведена до высокой степени мастерства.

На рубеже XIX–XX веков Россия переживала бурный рост промышленности, строились новые заводы и фабрики, развивалась сеть железных дорог. И при этом она отставала от Европы и Америки по производству кирпича. В США на душу населения приходилось 150 штук, в Англии — 90, в Германии — 60, в России — 9.

Самым крупным изготовителем кирпича в России была Московская губерния. Она поставляла около 140 миллионов штук кирпичей в год. Мытищинские заводы вырабатывали свыше 45 миллионов кирпичей — почти 30% того, что вырабатывалось во всей губернии. Неудивительно, что каждый третий-четвертый дом или промышленный объект в Москве и Подмосковье построены из кирпича мытищинских заводов. Об этом свидетельствуют клейма на кирпичах. Клеймо «А.ГУСАРЕВЪ» обнаружено в фундаменте старых домов на Шараповке, в Историческом музее Москвы, Московском политехническом музее и Третьяковском проезде.

Для создания завода с производительностью миллион штук кирпичей в год требовался первоначальный капитал в 10 тысяч рублей. Эти затраты окупались за три-четыре года. Часто приходилось открывать несколько заводов либо объединять капиталы и создавать акционерное общество. Так на земле, приобретенной в собственность у крестьян деревни Шарапово, в 1871 году заработал кирпичный завод купцов Алексея Гусарева и Василия Челнокова.

Помимо мытищинского завода, почётный гражданин Алексей Гусарев содержал кирпичный завод в Москве, в Лефортовской части при селе Черкизове. В лучшие времена московский завод Гусарева выпускал до 9 миллионов кирпичей в год. В 1872 году успешный заводчик уступил купцу Челнокову подмосковное кирпичное заведение.

С 70-х годов XIX века в Россию начало поступать оборудование из Англии, Франции и Германии для производства кирпича. Однако механизация не каждому хозяину была по карману. Да и обслуживание машины требовало немалых затрат, и в результате себестоимость кирпича при ручной и машинной формовке была почти одинаковой. Заказчики с недоверием относились к кирпичу машинной выделки: качество кирпича ручной выделки было выше. Ручная работа была доведена до высокой степени мастерства.

На рубеже XIX–XX веков Россия переживала бурный рост промышленности, строились новые заводы и фабрики, развивалась сеть железных дорог. И при этом она отставала от Европы и Америки по производству кирпича. В США на душу населения приходилось 150 штук, в Англии — 90, в Германии — 60, в России — 9.

Самым крупным изготовителем кирпича в России была Московская губерния. Она поставляла около 140 миллионов штук кирпичей в год. Мытищинские заводы вырабатывали свыше 45 миллионов кирпичей — почти 30% того, что вырабатывалось во всей губернии. Неудивительно, что каждый третий-четвертый дом или промышленный объект в Москве и Подмосковье построены из кирпича мытищинских заводов. Об этом свидетельствуют клейма на кирпичах. Клеймо «А.ГУСАРЕВЪ» обнаружено в фундаменте старых домов на Шараповке, в Историческом музее Москвы, Московском политехническом музее и Третьяковском проезде.

#9

Размеры: 27×11,5×7 см

Техника: глина, обжиг, формование

Дата создания: конец XIX века

Коллекция: СКФ

№ Госкаталога: 21825787

Техника: глина, обжиг, формование

Дата создания: конец XIX века

Коллекция: СКФ

№ Госкаталога: 21825787

#10

Кирпич с клеймом «23»

#11

#12

После смерти Василия Фёдоровича Челнокова, основателя кирпичного производства рядом с деревней Шарапово в окрестностях Больших Мытищ, кирпичный завод унаследовали его пятеро детей. В 1887 году по раздельному акту с сестрой Еленой 50 десятин земли отошли братьям Сергею, Михаилу, Василию и Фёдору. Мытищинский завод в это время выпускал 6 миллионов кирпичей в год на 120 тысяч рублей. Число рабочих составляло 310 человек.

1 января 1887 года был создан Торговый дом в образе полного товарищества «В.К. Шапошников и М.В. Челноков». Учрежденное Товарищество для производства и продажи строительных материалов «В.К. Шапошников, М.В. Челноков и К°» вобрало в себя московские торговые дома наследников Челнокова. С этого времени кирпичи стали клеймить «Высочайше утвержденное товарищество ШАПОШНИКОВЪ, ЧЕЛНОКОВЪ и К°».

Наследники по-прежнему занимались производством кирпича и его сбытом. Они модернизировали оборудование, что позволяло наращивать ежегодный объем продукции при меньшем числе привлеченных рабочих. К 1894 году завод вырабатывал уже по 8 миллионов кирпичей в год на 160 тысяч рублей силами 204-х рабочих. Челноковы приобретали земли: в итоге у них в 1905 году оказалось «собственной земли 209 десятин и арендованной у крестьян 41 десятина».

Выбор строительных материалов, производимых Товариществом, был огромен. В «Указателе действующих в Империи акционерных предприятий и торговых домов» 1905 года сообщается: «Со дня утверждения Товарищества для производства и продажи строительных материалов „В.К. Шапошников, М.В. Челноков и К°“ были приняты меры к его развитию, которое выразилось в увеличении производства по количеству, в покупке новых земель, в приобретении новых машин для производства…»

Товарищество производит выработку кирпича, извести, романского цемента, бута, торфа на собственных заводах, которые находятся в Московской губернии. Товар, выработанный на заводах, сбывается преимущественно по Московской губернии и прилегающим к ней смежным губерниям: Смоленской, Ярославской, Нижегородской, Владимирской, Костромской. Многие здания в Москве и других городах России были построены из кирпичей Мытищинского завода.

1 января 1887 года был создан Торговый дом в образе полного товарищества «В.К. Шапошников и М.В. Челноков». Учрежденное Товарищество для производства и продажи строительных материалов «В.К. Шапошников, М.В. Челноков и К°» вобрало в себя московские торговые дома наследников Челнокова. С этого времени кирпичи стали клеймить «Высочайше утвержденное товарищество ШАПОШНИКОВЪ, ЧЕЛНОКОВЪ и К°».

Наследники по-прежнему занимались производством кирпича и его сбытом. Они модернизировали оборудование, что позволяло наращивать ежегодный объем продукции при меньшем числе привлеченных рабочих. К 1894 году завод вырабатывал уже по 8 миллионов кирпичей в год на 160 тысяч рублей силами 204-х рабочих. Челноковы приобретали земли: в итоге у них в 1905 году оказалось «собственной земли 209 десятин и арендованной у крестьян 41 десятина».

Выбор строительных материалов, производимых Товариществом, был огромен. В «Указателе действующих в Империи акционерных предприятий и торговых домов» 1905 года сообщается: «Со дня утверждения Товарищества для производства и продажи строительных материалов „В.К. Шапошников, М.В. Челноков и К°“ были приняты меры к его развитию, которое выразилось в увеличении производства по количеству, в покупке новых земель, в приобретении новых машин для производства…»

Товарищество производит выработку кирпича, извести, романского цемента, бута, торфа на собственных заводах, которые находятся в Московской губернии. Товар, выработанный на заводах, сбывается преимущественно по Московской губернии и прилегающим к ней смежным губерниям: Смоленской, Ярославской, Нижегородской, Владимирской, Костромской. Многие здания в Москве и других городах России были построены из кирпичей Мытищинского завода.

#13

Дата создания: начало XX век

Размеры: 26×13×7 см

Техника: глина, обжиг, формование

Место создания: Мытищи

Коллекция: СКФ

№ Госкаталога: 21825751

Размеры: 26×13×7 см

Техника: глина, обжиг, формование

Место создания: Мытищи

Коллекция: СКФ

№ Госкаталога: 21825751

#14

Кирпич с клеймом «Челноковъ»

#15

#16

Челноковы — старинный купеческий род. В Москве в середине XIX века жили братья Челноковы, приписанные ко второй гильдии московского купечества и носившие звание потомственных почетных граждан.

Крупным заводчиком, создавшим в 1869 году кирпичное производство рядом с деревней Шарапово недалеко от Больших Мытищ, стал Василий Фёдорович Челноков. Купец сначала арендовал землю у общества крестьян деревни, а затем приобрел её у собственников. Акт о покупке был внесён в крепостную книгу Московского нотариального архива. Завод Челнокова стоял в ровной луговой, местами болотистой местности. Почва на приобретенном участке была глинистой. Глина неоднородного цвета, красно-бурая и тёмно-бурая, была очень жирной, трудной для мялки, содержала много железа и органических остатков. Из неё завод производил все виды обыкновенного кирпича: алый, красный, полужелезняк.

Поначалу Челноков проводил обжиг в трёх русских печах. Кирпич из них вынимали раскалённым с помощью длинных железных клещей. К 1880 году заработала прогрессивная гофмановская (берлинская) печь.

Железнодорожная ветвь от станции Мытищи была выстроена на собственные средства Челнокова. Предприятие успешно развивалось. К 1880 году появились новые постройки для рабочих: семь жилых строений (спальни, кухни, столовые), баня и больница. Число сараев для формовки кирпича возросло до 50. Формовку вели ручным машинным способом в чугунных формах на 140 столах.

На заводе работало 260 человек: порядовщики, рядовщики, сушники, глинщики, взварщики, обжигалы. Обжиг продолжался круглый год, выемка глины — с середины мая по ноябрь, выделка сырцевого кирпича — с мая по сентябрь. Рабочий день длился максимально — одиннадцать, минимально– девять часов в зимнее время.

В 1879 году Василия Фёдоровича Челнокова не стало. Все пятеро детей: четверо сыновей и дочь — стали наследниками, получив во владение кирпичный завод. Молодые владельцы завода ввели клеймо «ЧЕЛНОКОВЪ», не отказавшись от родительского «В.ЧЕЛНОКОВЪ». Оба клейма встречаются в кладке зданий, возведенных в конце XIX — начале ХХ вв.

В Мытищах до настоящего времени стоят здания, построенные из челноковского кирпича: аптека по улице Колонцова, водонапорная башня у железной дороги, бывшая школа в селе Большие Мытищи, придел Николая Чудотворца Владимирской церкви. Челноковский кирпич использовался при строительстве земской больницы, здания вокзала, мытищинской водокачки («Водоканал»), фабрики «Вискоза», промышленных и жилых корпусов фабрики Чернышёвых («Пролетарская победа»).

Крупным заводчиком, создавшим в 1869 году кирпичное производство рядом с деревней Шарапово недалеко от Больших Мытищ, стал Василий Фёдорович Челноков. Купец сначала арендовал землю у общества крестьян деревни, а затем приобрел её у собственников. Акт о покупке был внесён в крепостную книгу Московского нотариального архива. Завод Челнокова стоял в ровной луговой, местами болотистой местности. Почва на приобретенном участке была глинистой. Глина неоднородного цвета, красно-бурая и тёмно-бурая, была очень жирной, трудной для мялки, содержала много железа и органических остатков. Из неё завод производил все виды обыкновенного кирпича: алый, красный, полужелезняк.

Поначалу Челноков проводил обжиг в трёх русских печах. Кирпич из них вынимали раскалённым с помощью длинных железных клещей. К 1880 году заработала прогрессивная гофмановская (берлинская) печь.

Железнодорожная ветвь от станции Мытищи была выстроена на собственные средства Челнокова. Предприятие успешно развивалось. К 1880 году появились новые постройки для рабочих: семь жилых строений (спальни, кухни, столовые), баня и больница. Число сараев для формовки кирпича возросло до 50. Формовку вели ручным машинным способом в чугунных формах на 140 столах.

На заводе работало 260 человек: порядовщики, рядовщики, сушники, глинщики, взварщики, обжигалы. Обжиг продолжался круглый год, выемка глины — с середины мая по ноябрь, выделка сырцевого кирпича — с мая по сентябрь. Рабочий день длился максимально — одиннадцать, минимально– девять часов в зимнее время.

В 1879 году Василия Фёдоровича Челнокова не стало. Все пятеро детей: четверо сыновей и дочь — стали наследниками, получив во владение кирпичный завод. Молодые владельцы завода ввели клеймо «ЧЕЛНОКОВЪ», не отказавшись от родительского «В.ЧЕЛНОКОВЪ». Оба клейма встречаются в кладке зданий, возведенных в конце XIX — начале ХХ вв.

В Мытищах до настоящего времени стоят здания, построенные из челноковского кирпича: аптека по улице Колонцова, водонапорная башня у железной дороги, бывшая школа в селе Большие Мытищи, придел Николая Чудотворца Владимирской церкви. Челноковский кирпич использовался при строительстве земской больницы, здания вокзала, мытищинской водокачки («Водоканал»), фабрики «Вискоза», промышленных и жилых корпусов фабрики Чернышёвых («Пролетарская победа»).

#17

Дата создания: начало XX века

Техника: глина, обжиг, формование

Размеры: 27×13×7,5 см

Коллекция: СКФ

№ Госкаталога: 21825842

Техника: глина, обжиг, формование

Размеры: 27×13×7,5 см

Коллекция: СКФ

№ Госкаталога: 21825842

#18

Кирпич с клеймом «И. Герасимовъ»

#19

#20

Московский мещанин Иван Герасимов собственной земли для выработки глины нигде не имел. Но при этом он занимался кирпичным производством свыше 30 лет в обширных размерах. Он участвовал в операциях по кирпичному делу известной в Москве фирмы Гусаревых, являясь её доверенным лицом. Когда в конце 1880-х годов вдова Гусарева свернула работу предприятия, Иван Герасимов нашёл применение своим профессиональным умениям на Мытищинской земле.

В 1888 году Департамент уделов выдал распоряжение управляющему Московской удельной конторы о выдаче «в арендное содержание мещанину Ивану Герасимовичу Герасимову участка земли из 22 квартала Мытищинской дачи для устройства кирпичного завода и выборки глины и песку на 24-летний срок с одновременной уплатой стоимости леса, произрастающего на этом участке…».

Но только через полгода после изнурительной борьбы с крупными предпринимателями братьями Челноковыми за аренду участка, Герасимов наконец получил возможность начать строительство завода. В короткие сроки завод и подъездная железная дорога от Мытищ к печи для обжига были построены. На ложковой грани кирпичей — так называют длинную боковую грань кирпича — заводчик ставил клеймо «И. ГЕРАСИМОВЪ».

Окладная книга 1912 года помогла установить «имущественную ценность» кирпичного завода московского купца Ивана Герасимова. Она не могла тягаться со стоимостью имущества крупных предпринимателей «Товарищества В.К. Шапошникова, М.В. Челнокова и К°» и уступала ей почти в два раза. По московским меркам завод Герасимова был довольно большим. Но среди мытищинских заведений он намного отставал по объему выпущенного кирпича от заводов коммерсантов Челнокова и Воронина.

Накануне Первой мировой войны завод Герасимова имел годовую производительность на 150 тысяч рублей. На производстве было занято до 160 рабочих. Формовку кирпича вели вручную. В марте 1917 года архитектор Курт Бетге, курировавший строительство завода военных самоходов в Подлипках, кирпич для которого поставляли мытищинские заводы, отметил:

В 1888 году Департамент уделов выдал распоряжение управляющему Московской удельной конторы о выдаче «в арендное содержание мещанину Ивану Герасимовичу Герасимову участка земли из 22 квартала Мытищинской дачи для устройства кирпичного завода и выборки глины и песку на 24-летний срок с одновременной уплатой стоимости леса, произрастающего на этом участке…».

Но только через полгода после изнурительной борьбы с крупными предпринимателями братьями Челноковыми за аренду участка, Герасимов наконец получил возможность начать строительство завода. В короткие сроки завод и подъездная железная дорога от Мытищ к печи для обжига были построены. На ложковой грани кирпичей — так называют длинную боковую грань кирпича — заводчик ставил клеймо «И. ГЕРАСИМОВЪ».

Окладная книга 1912 года помогла установить «имущественную ценность» кирпичного завода московского купца Ивана Герасимова. Она не могла тягаться со стоимостью имущества крупных предпринимателей «Товарищества В.К. Шапошникова, М.В. Челнокова и К°» и уступала ей почти в два раза. По московским меркам завод Герасимова был довольно большим. Но среди мытищинских заведений он намного отставал по объему выпущенного кирпича от заводов коммерсантов Челнокова и Воронина.

Накануне Первой мировой войны завод Герасимова имел годовую производительность на 150 тысяч рублей. На производстве было занято до 160 рабочих. Формовку кирпича вели вручную. В марте 1917 года архитектор Курт Бетге, курировавший строительство завода военных самоходов в Подлипках, кирпич для которого поставляли мытищинские заводы, отметил:

«Производится подсчёт красного кирпича. Оказывается, что кирпич Герасимова наилучший, который сейчас можно получить; кирпич Шапошникова и Челнокова из Ростокина — среднего качества».

В 1916 году Иван Герасимов скончался. Его дело продолжил сын Иван Иванович Герасимов. С начала 1917 года началась реорганизация управленческих структур, удельные земли перешли в государственную собственность. Начиналась новая жизнь, но заводчикам в ней места не нашлось.

#21

Размеры: 27×12,5×7 см

Техника: глина, обжиг, формование

Дата создания: начало XX век

Место создания: Мытищи

Коллекция: СКФ

№ Госкаталога: 21825820

Техника: глина, обжиг, формование

Дата создания: начало XX век

Место создания: Мытищи

Коллекция: СКФ

№ Госкаталога: 21825820

#22

МБУК «Мытищинский историко-художественный музей»

читать дальшескрыть

00:00

00:00

1x

1

Открыть в приложении

Поделиться