#12

Абыл, томар

#15

#13

#3

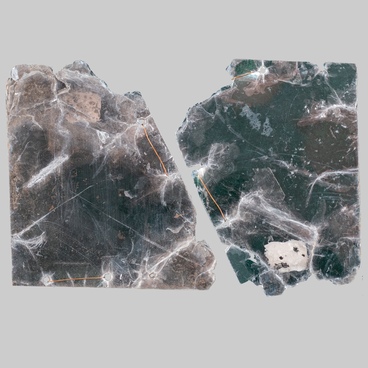

Среди экспонатов музея хранится абыл — мотыга в виде маленькой железной лопатки закругленной формы, насаженная на согнутую под углом рукоятку. Обработка пашни абылом производилась вручную.

Мотыга — ручное сельскохозяйственное орудие. Другие ее названия: мотыка, тяпка, цапка, сапка, сапа (южнорусск. от фр. sape), а также — кетмень (в Средней Азии). Она состоит из деревянной рукоятки и расположенного к ней поперечно металлического полотна рабочей части. Сама рабочая часть может быть узкой или широкой, плоской, изогнутой или лопатообразной. Также лезвийная часть бывает плоской или выпуклой.

Легкая мотыга применяется для рыхления земли и прополки сорняков. Более тяжелый кетмень используется также вместо лопаты — для копания земли. Особенностью абыла является изогнутая рукоятка и широкая лопатообразная рабочая часть.

Кузнецкие татары, проживавшие в Кузнецкой земле, занимались не только охотой и промыслами. Они разводили скот, а также весьма распространенным было земледелие огородного типа. Выращивали просо, ячмень, хотя и в очень скромных размерах. При помощи абыла можно было обработать небольшой участок земли.

Абыл, которым копали землю, передавался в наследство по женской линии и являлся необходимой принадлежностью приданого шорских девушек. Данный экземпляр найден при раскопках на территории Кузнецкого острога. Эта находка является еще одним подтверждением браков между представителями русского и коренного населения.

Как и все изделия черной металлургии кузнецких татар, абыл изготовлен из кричного железа — полуфабриката, полученного сыродутным способом. Крица многократно прогревалась в печи и проковывалась на каменной наковальне, придавая изделию конечный вид. Железные руды Горной Шории содержат естественные примеси (марганец, титан, ванадий) в количествах, достаточных для получения высококачественного легированного металла.

Кузнецкие татары добывали руду «с поверхности гор слоями», потом перевозили на плотах к местам плавки. После обжига руды и первичной плавки получались крицы, которые потом перерабатывались в готовые изделия или шли в счет уплаты ясака государству. Со временем кузнецкие татары переняли русскую кузнечную технику и инвентарь.

Мотыга — ручное сельскохозяйственное орудие. Другие ее названия: мотыка, тяпка, цапка, сапка, сапа (южнорусск. от фр. sape), а также — кетмень (в Средней Азии). Она состоит из деревянной рукоятки и расположенного к ней поперечно металлического полотна рабочей части. Сама рабочая часть может быть узкой или широкой, плоской, изогнутой или лопатообразной. Также лезвийная часть бывает плоской или выпуклой.

Легкая мотыга применяется для рыхления земли и прополки сорняков. Более тяжелый кетмень используется также вместо лопаты — для копания земли. Особенностью абыла является изогнутая рукоятка и широкая лопатообразная рабочая часть.

Кузнецкие татары, проживавшие в Кузнецкой земле, занимались не только охотой и промыслами. Они разводили скот, а также весьма распространенным было земледелие огородного типа. Выращивали просо, ячмень, хотя и в очень скромных размерах. При помощи абыла можно было обработать небольшой участок земли.

Абыл, которым копали землю, передавался в наследство по женской линии и являлся необходимой принадлежностью приданого шорских девушек. Данный экземпляр найден при раскопках на территории Кузнецкого острога. Эта находка является еще одним подтверждением браков между представителями русского и коренного населения.

Как и все изделия черной металлургии кузнецких татар, абыл изготовлен из кричного железа — полуфабриката, полученного сыродутным способом. Крица многократно прогревалась в печи и проковывалась на каменной наковальне, придавая изделию конечный вид. Железные руды Горной Шории содержат естественные примеси (марганец, титан, ванадий) в количествах, достаточных для получения высококачественного легированного металла.

Кузнецкие татары добывали руду «с поверхности гор слоями», потом перевозили на плотах к местам плавки. После обжига руды и первичной плавки получались крицы, которые потом перерабатывались в готовые изделия или шли в счет уплаты ясака государству. Со временем кузнецкие татары переняли русскую кузнечную технику и инвентарь.

#9

Полное наименование: Железная мотыга абыл

Дата создания: XVII век

Техника: ковка

Размеры: общая длина — 17,6 см, длина втулки — 5 см, длина рабочей части — 12,6 см, ширина максимальная — 14,4 см, минимальная — 8,5 см, толщина — 0,15 см

Коллекция: XVII–XVIII вв. Кузнецкий острог — г. Кузнецк. Раскопки разных лет

Правообладатель изображений: Кузнецкая крепость

Реставраторы: Щеглаков А.П.

№ Госкаталога: 6539467

Дата создания: XVII век

Техника: ковка

Размеры: общая длина — 17,6 см, длина втулки — 5 см, длина рабочей части — 12,6 см, ширина максимальная — 14,4 см, минимальная — 8,5 см, толщина — 0,15 см

Коллекция: XVII–XVIII вв. Кузнецкий острог — г. Кузнецк. Раскопки разных лет

Правообладатель изображений: Кузнецкая крепость

Реставраторы: Щеглаков А.П.

№ Госкаталога: 6539467

#16

Томар

#14

#5

Томар — это костяной наконечник стрелы для охоты на пушного зверя. Он имеет овальную форму со слегка заостренным окончанием и полый внутри. Вся внешняя поверхность наконечника покрыта циркульным орнаментом в виде кругов диаметром 0,5 сантиметра, с точкой посередине. Нашли наконечник при раскопках Кузнецкого острога.

Другие названия наконечников для стрел — «томар стрельный» или томара. В основном они были костяными, но встречались и экземпляры, сделанные из железа. Помимо пушного зверя с такими стрелами можно было охотиться и на птицу. Томар с ограненным концом также применяли и в бою.

Томаром могли называть и стрелу без наконечника, с утолщением на конце. Костяные наконечники-томары имели разный размер и форму: полую цилиндрическую или овальную. По мнению охотоведа Барщевского, крупные томары, особенно цилиндрической формы, могли использовать для охоты на крупного пушного зверя — прежде всего бобра. Боберный промысел был возможен в любое время года. Использование их для охоты на белку или куницу маловероятно — наконечники слишком велики для этого. Томары небольших размеров применяли для промысла мелкого пушного зверя.

Коренное население Сибири платило налог — ясак — шкурками пушных зверей. Помимо ценного соболиного меха, у охотников ценились шкуры бобров, лисиц, росомах, горностаев и выдр. Специальная тупая стрела томар убивала зверька, не повреждая ценный мех.

Русские с первых же дней своего пребывания в Сибири также занимались пушным промыслом. Пушнина в то время была единственным сибирским товаром. В обмен на нее можно было получить любые другие товары. Потребность в них была особенно велика в первое время, когда русское население очутилось в слабо освоенной Сибири, не имевшей развитого земледелия и промышленности.

Другие названия наконечников для стрел — «томар стрельный» или томара. В основном они были костяными, но встречались и экземпляры, сделанные из железа. Помимо пушного зверя с такими стрелами можно было охотиться и на птицу. Томар с ограненным концом также применяли и в бою.

Томаром могли называть и стрелу без наконечника, с утолщением на конце. Костяные наконечники-томары имели разный размер и форму: полую цилиндрическую или овальную. По мнению охотоведа Барщевского, крупные томары, особенно цилиндрической формы, могли использовать для охоты на крупного пушного зверя — прежде всего бобра. Боберный промысел был возможен в любое время года. Использование их для охоты на белку или куницу маловероятно — наконечники слишком велики для этого. Томары небольших размеров применяли для промысла мелкого пушного зверя.

Коренное население Сибири платило налог — ясак — шкурками пушных зверей. Помимо ценного соболиного меха, у охотников ценились шкуры бобров, лисиц, росомах, горностаев и выдр. Специальная тупая стрела томар убивала зверька, не повреждая ценный мех.

Русские с первых же дней своего пребывания в Сибири также занимались пушным промыслом. Пушнина в то время была единственным сибирским товаром. В обмен на нее можно было получить любые другие товары. Потребность в них была особенно велика в первое время, когда русское население очутилось в слабо освоенной Сибири, не имевшей развитого земледелия и промышленности.

Охотники объединялись в промысловые партии — это было безопаснее и эффективнее, чем охота в одиночку. Шкурки добытого зверя продавали купцам из центральной части России, которые специально приезжали за ними в сибирские города. Выше остальных ценили соболиный мех. Он не поступал в свободную продажу, поскольку его сразу сдавали в казну.

#8

Полное наименование: Костяной наконечник стрелы — томар

Дата создания: XVII век

Техника: кость, резьба

Размеры: Длина — 4,3 см, диаметр у основания — 1,3 см, диаметр в средней части — 2,3 см

Коллекция: XVII–XVIII вв. Кузнецкий острог — г. Кузнецк. Раскопки разных лет

Правообладатель изображений: Кузнецкая крепость

№ Госкаталога: 6539611

Дата создания: XVII век

Техника: кость, резьба

Размеры: Длина — 4,3 см, диаметр у основания — 1,3 см, диаметр в средней части — 2,3 см

Коллекция: XVII–XVIII вв. Кузнецкий острог — г. Кузнецк. Раскопки разных лет

Правообладатель изображений: Кузнецкая крепость

№ Госкаталога: 6539611

читать дальшескрыть

00:00

00:00

1x

2

Открыть в приложении

Поделиться