#1

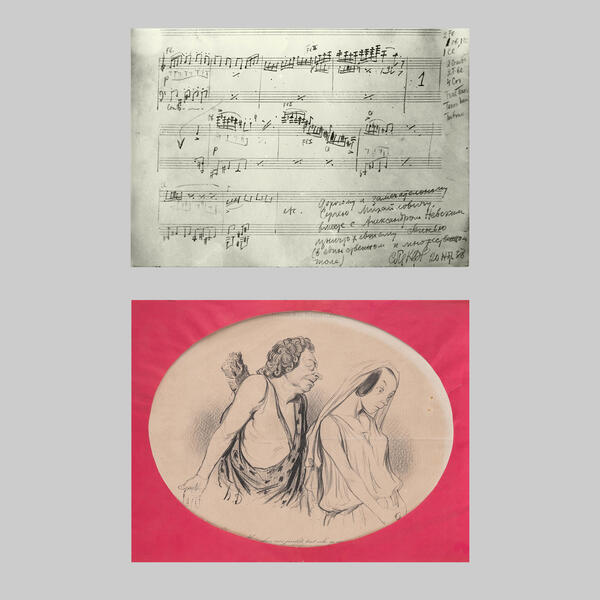

Нотный автограф, Моя колесница, мои дротики

#2

#3

#5

Этот лист режиссеру подарил Сергей Прокофьев (1891–1953) после окончания работы над «Александром Невским», 20 ноября 1938 года. Он висел в кабинете Сергея Эйзенштейна в квартире на Потылихе. В правом нижнем углу нотного автографа видно посвящение композитора: «Дорогому и замечательному Сергею Михайловичу, вместе с Александром Невским изничтожившему свинью (в единственном и множественном числе). СПРКФВ 20 нбр 38».

«Из творчества композитора — как из подписи, откуда исчезли гласные, — изгнано всё зыбкое, преходящее, случайно-капризное», — писал Эйзенштейн о друге и соратнике в эссе «ПРКФВ» 1942–1944 годов. И соотносил его метод с теми областями искусства, где похожим образом авторы улавливают «структурную тайну явления»: с византийским каноном в иконописи, с исканиями художников-авангардистов и, конечно же, с кинематографом, в который так органично вошло «ослепительное сверкание музыкальной светописи Прокофьева».

Фильм «Александр Невский» стал первой совместной работой Эйзенштейна и Прокофьева, позже они вместе работали над «Иваном Грозным». «Александр Невский» вышел в прокат 1 декабря 1938 года, уже в ноябре создатели картины поздравляли друг друга с победой — фильм прошёл все этапы приёмки.

Исследователи творчества Эйзенштейна предполагают, что композитор, говоря о «свинье», имел в виду руководителя Главного управления кинопромышленности Бориса Шумяцкого, который невзлюбил режиссера. Он лично организовал кампанию против Эйзенштейна, даже положил Сталину на стол подготовленный приказ о его аресте. Но Сталин приказ не подписал и — более того — дал режиссеру шанс «исправиться» (после запрета фильма «Бежин луг» в 1937 году): снять картину на военно-патриотическую тему.

После этого Эйзенштейн взялся за предложенный ему сюжет об Александре Невском. Ограниченный во времени, технических средствах и выборе сюжетных ходов, режиссёр сознательно работал «по канонам» русского лубка, фрески и житийной иконы. А внутри канона мастер смог осуществить творческие эксперименты и наконец выпустить свой первый завершенный звуковой фильм.

Оригинальный листок с нотной записью Прокофьева 1938 года был утрачен в 1960-е. Но у вдовы Эйзенштейна Перы Аташевой оставалась чёрно-белая фотокопия, сделанная для публикации в третьем томе собрания сочинений режиссёра. Она хранится в Музее кино на правах оригинала. Музыковеды Светлана Савенко и Марина Нестьева помогли распознать набросанную композитором мелодию. Это тема народных музыкантов. В переломный момент Ледового побоища они подбадривают русских воинов и теснят музыку врагов, играя скоморошьи напевы на дудках и бубнах. Вторая вариация этой мелодии появляется в финале, в сцене празднования победы. На листке, как полагает Савенко, — именно она: Прокофьев преобразует тему, доводя её до почти «астрального» звучания. А дудки старика-скомороха в момент, когда он на экране поворачивается к зрителям, напоминают знаменитый фронтальный план орудий «Потёмкина». На переходе к общему плану народных гуляний «крупный план» звучания дудок и бубнов подхватывается оркестром.

В Музее кино хранится также скульптурный шарж на Сергея Прокофьева авторства художественного коллектива Кукрыниксов. По устному рассказу Перы Аташевой, около 1938 года Сергей Михайлович приобрел скульптурные шаржи на Прокофьева и на Мейерхольда в посудном магазине на Арбате. После покупки Эйзенштейн позвонил композитору: «Сергей Сергеич, а я и не знал: ты, оказывается, — посуда».

«Из творчества композитора — как из подписи, откуда исчезли гласные, — изгнано всё зыбкое, преходящее, случайно-капризное», — писал Эйзенштейн о друге и соратнике в эссе «ПРКФВ» 1942–1944 годов. И соотносил его метод с теми областями искусства, где похожим образом авторы улавливают «структурную тайну явления»: с византийским каноном в иконописи, с исканиями художников-авангардистов и, конечно же, с кинематографом, в который так органично вошло «ослепительное сверкание музыкальной светописи Прокофьева».

Фильм «Александр Невский» стал первой совместной работой Эйзенштейна и Прокофьева, позже они вместе работали над «Иваном Грозным». «Александр Невский» вышел в прокат 1 декабря 1938 года, уже в ноябре создатели картины поздравляли друг друга с победой — фильм прошёл все этапы приёмки.

Исследователи творчества Эйзенштейна предполагают, что композитор, говоря о «свинье», имел в виду руководителя Главного управления кинопромышленности Бориса Шумяцкого, который невзлюбил режиссера. Он лично организовал кампанию против Эйзенштейна, даже положил Сталину на стол подготовленный приказ о его аресте. Но Сталин приказ не подписал и — более того — дал режиссеру шанс «исправиться» (после запрета фильма «Бежин луг» в 1937 году): снять картину на военно-патриотическую тему.

После этого Эйзенштейн взялся за предложенный ему сюжет об Александре Невском. Ограниченный во времени, технических средствах и выборе сюжетных ходов, режиссёр сознательно работал «по канонам» русского лубка, фрески и житийной иконы. А внутри канона мастер смог осуществить творческие эксперименты и наконец выпустить свой первый завершенный звуковой фильм.

Оригинальный листок с нотной записью Прокофьева 1938 года был утрачен в 1960-е. Но у вдовы Эйзенштейна Перы Аташевой оставалась чёрно-белая фотокопия, сделанная для публикации в третьем томе собрания сочинений режиссёра. Она хранится в Музее кино на правах оригинала. Музыковеды Светлана Савенко и Марина Нестьева помогли распознать набросанную композитором мелодию. Это тема народных музыкантов. В переломный момент Ледового побоища они подбадривают русских воинов и теснят музыку врагов, играя скоморошьи напевы на дудках и бубнах. Вторая вариация этой мелодии появляется в финале, в сцене празднования победы. На листке, как полагает Савенко, — именно она: Прокофьев преобразует тему, доводя её до почти «астрального» звучания. А дудки старика-скомороха в момент, когда он на экране поворачивается к зрителям, напоминают знаменитый фронтальный план орудий «Потёмкина». На переходе к общему плану народных гуляний «крупный план» звучания дудок и бубнов подхватывается оркестром.

В Музее кино хранится также скульптурный шарж на Сергея Прокофьева авторства художественного коллектива Кукрыниксов. По устному рассказу Перы Аташевой, около 1938 года Сергей Михайлович приобрел скульптурные шаржи на Прокофьева и на Мейерхольда в посудном магазине на Арбате. После покупки Эйзенштейн позвонил композитору: «Сергей Сергеич, а я и не знал: ты, оказывается, — посуда».

#4

Полное наименование: Нотный автограф С.С. Прокофьева (музыка «Александра Невского»). Фоторепродукция

Автор: Прокофьев Сергей Сергеевич

Дата создания: 1961–1962 год

Техника: бумага, фотопечать

Размеры: 16,7×22,5 см (фото); 18×23,5 см (подложка)

Коллекция: Библиотека

Правообладатель: Музей кино

№ Госкаталога: 10085633

Автор: Прокофьев Сергей Сергеевич

Дата создания: 1961–1962 год

Техника: бумага, фотопечать

Размеры: 16,7×22,5 см (фото); 18×23,5 см (подложка)

Коллекция: Библиотека

Правообладатель: Музей кино

№ Госкаталога: 10085633

#6

Моя колесница, мои дротики

#7

#9

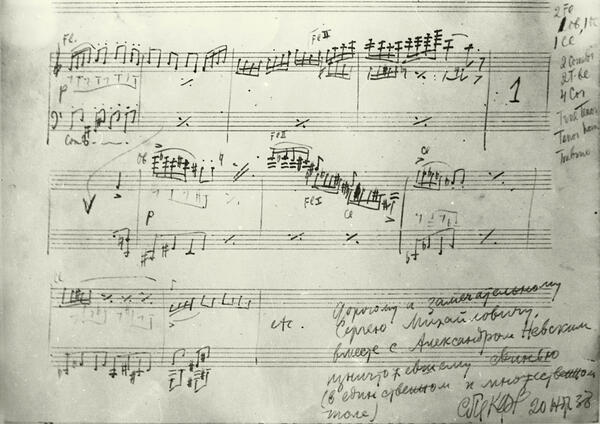

Эта гравюра висела на одном из стеллажей библиотеки Эйзенштейна. Карикатура Оноре Домье была напечатана во французской иллюстрированной газете «Шаривари» от 15 ноября 1841 года.

Полная подпись под гравюрой: «Mon char, mes javelots, tout cela m'importune; Je ne me souviens plus des leçons de Neptune. (Phèdre)». Она переводится как: «Моя колесница, мои дротики, — всё это мне надоело, / Позабыл я уроки Нептуна. (Федра)». Этот александрийский стих — цитата из трагедии французского драматурга Жана Расина «Федра» 1677 года, одной из вершин французского классицизма в поэзии и в театре. Ее сюжет, заимствованный у древнегреческого драматурга Еврипида, основан на неразделенной любви царицы Федры к пасынку Ипполиту, который любит пленницу отца, афинскую царевну Арикию.

Пьесу Жана Расина полтора века играли во французском театре «Комеди Франсэз» в устаревшей манере декламации. Она стала символом консерватизма на сцене и в жизни. В 1830 году романтики во главе с Виктором Гюго, написавшим пьесу «Эрнани», подняли бунт против господства классического театра. А еще через 11 лет Домье создал карикатуру, которая высмеяла и возвышенный стиль Расина, и представления королевского театра, но одновременно противостояла безудержным страстям в пьесе Гюго. Художник взял 2-ю сцену из 2-го акта «Федры», в которой Ипполит признается Арикии в любви. Вместо прекрасного античного юноши художник изобразил немолодого, дряблого и унылого «Ипполита». Далека от идеала древнегреческой красоты и курносая «Арикия». С реалистической смелостью Домье столкнул здесь древний миф и прозаическую современность — совсем не в пользу эпохи «короля-буржуа».

Такая многоплановость образов была очень близка Эйзенштейну-режиссеру и Эйзенштейну-рисовальщику. При его жизни только близкие, друзья и соратники знали, что он увлекается рисованием — режиссер никогда не печатал и не выставлял свою графику. Его рисунки с детства отличало острое чувство юмора, а многие графические циклы как раз построены на сочетании мифологических и современных мотивов.

Полная подпись под гравюрой: «Mon char, mes javelots, tout cela m'importune; Je ne me souviens plus des leçons de Neptune. (Phèdre)». Она переводится как: «Моя колесница, мои дротики, — всё это мне надоело, / Позабыл я уроки Нептуна. (Федра)». Этот александрийский стих — цитата из трагедии французского драматурга Жана Расина «Федра» 1677 года, одной из вершин французского классицизма в поэзии и в театре. Ее сюжет, заимствованный у древнегреческого драматурга Еврипида, основан на неразделенной любви царицы Федры к пасынку Ипполиту, который любит пленницу отца, афинскую царевну Арикию.

Пьесу Жана Расина полтора века играли во французском театре «Комеди Франсэз» в устаревшей манере декламации. Она стала символом консерватизма на сцене и в жизни. В 1830 году романтики во главе с Виктором Гюго, написавшим пьесу «Эрнани», подняли бунт против господства классического театра. А еще через 11 лет Домье создал карикатуру, которая высмеяла и возвышенный стиль Расина, и представления королевского театра, но одновременно противостояла безудержным страстям в пьесе Гюго. Художник взял 2-ю сцену из 2-го акта «Федры», в которой Ипполит признается Арикии в любви. Вместо прекрасного античного юноши художник изобразил немолодого, дряблого и унылого «Ипполита». Далека от идеала древнегреческой красоты и курносая «Арикия». С реалистической смелостью Домье столкнул здесь древний миф и прозаическую современность — совсем не в пользу эпохи «короля-буржуа».

Такая многоплановость образов была очень близка Эйзенштейну-режиссеру и Эйзенштейну-рисовальщику. При его жизни только близкие, друзья и соратники знали, что он увлекается рисованием — режиссер никогда не печатал и не выставлял свою графику. Его рисунки с детства отличало острое чувство юмора, а многие графические циклы как раз построены на сочетании мифологических и современных мотивов.

#8

Полное наименование: Гравюра «Моя колесница, мои дротики»

Автор: Оноре Домье

Дата создания: 1841 год

Техника: бумага, литография

Место создания: Франция

Размеры: 25×34,3 см (без окантовки)

Коллекция: Библиотека

Правообладатель: Музей кино

№ Госкаталога: 17962592

Автор: Оноре Домье

Дата создания: 1841 год

Техника: бумага, литография

Место создания: Франция

Размеры: 25×34,3 см (без окантовки)

Коллекция: Библиотека

Правообладатель: Музей кино

№ Госкаталога: 17962592

читать дальшескрыть

00:00

00:00

1x

0

Открыть в приложении

Поделиться