#23

Бердыш, шлемы, кольчуга, знак с кольчуги

#2

#3

#4

В XVI–XVII веках важным элементом вооружения русских воинов был бердыш. Это широколезвийный боевой топор с вытянутым месяцевидным полотном, который насаживался на деревянное древко (в некоторых источниках его называют «ратовищем»). Длина древка составляла около 2 саженей, что при пересчете на современные меры длины равняется примерно полутора метрам. В нижней части лезвие переходило в металлическую пластину — косицу, которая либо приматывалась к древку, либо прибивалась на гвозди. Таким образом, топор имел двойное крепление на ратовище — «косицей» и через проух. У образца, представленного в экспозиции Тобольского музея-заповедника, косица отсутствует, очевидно, была утрачена.

Основное количество бердышей изготавливалось в европейской части Московского государства, оттуда они уже поступали на вооружение разных видов войск — стрельцам, солдатам, драгунам и ополченцам.

Для Сибири это оружие являлось привозным, историкам не известно о существовании какого-то крупного центра производства бердышей за Уралом — нет каких-нибудь точных данных об их изготовлении в местных кузницах. А вот в Европейской России существовало массовое производство, при этом изготавливали бердыши как городские и деревенские кузнецы, так и специально обученные мастера на тульских и каширских заводах. Например, в документах XVII века упоминаются оружейники-профессионалы «кузнецы бердышевого дела».

Однако, системно и регулярно оружие за Урал тогда ещё не поставляли. Из-за этого сложилась ситуация неравномерного распределения бердышей по сибирским гарнизонам. Из письменных источников известно, что в некоторых арсеналах их количество могло достигать нескольких сотен, а в других их даже не было в наличии. Скорее всего, бердыш был не самым удобным «походным» оружием, эффективно его использовать могли только в рукопашной схватке с пешим противником, при обороне городов и острогов. Именно по этой причине наиболее востребованы бердыши были в таежных районах Западной и Центральной Сибири, а также при обороне крепостей.

Основное количество бердышей изготавливалось в европейской части Московского государства, оттуда они уже поступали на вооружение разных видов войск — стрельцам, солдатам, драгунам и ополченцам.

Для Сибири это оружие являлось привозным, историкам не известно о существовании какого-то крупного центра производства бердышей за Уралом — нет каких-нибудь точных данных об их изготовлении в местных кузницах. А вот в Европейской России существовало массовое производство, при этом изготавливали бердыши как городские и деревенские кузнецы, так и специально обученные мастера на тульских и каширских заводах. Например, в документах XVII века упоминаются оружейники-профессионалы «кузнецы бердышевого дела».

Однако, системно и регулярно оружие за Урал тогда ещё не поставляли. Из-за этого сложилась ситуация неравномерного распределения бердышей по сибирским гарнизонам. Из письменных источников известно, что в некоторых арсеналах их количество могло достигать нескольких сотен, а в других их даже не было в наличии. Скорее всего, бердыш был не самым удобным «походным» оружием, эффективно его использовать могли только в рукопашной схватке с пешим противником, при обороне городов и острогов. Именно по этой причине наиболее востребованы бердыши были в таежных районах Западной и Центральной Сибири, а также при обороне крепостей.

#5

Дата создания: XVI век

Техника: ковка, гравировка

Место создания: Россия

Размеры: 46,3×14,5 см

Правообладатель изображений: ГАУК ТО «ТМПО» структурное подразделение «Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник»

Коллекция: Оружие и вооружение

№ Госкаталога: 5901347

Техника: ковка, гравировка

Место создания: Россия

Размеры: 46,3×14,5 см

Правообладатель изображений: ГАУК ТО «ТМПО» структурное подразделение «Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник»

Коллекция: Оружие и вооружение

№ Госкаталога: 5901347

#6

Шлем с трубкой для султана

#7

#8

В период позднего Средневековья — Нового времени — на территории Западной Сибири не существовало своего развитого производства защитного вооружения. Местная знать зачастую пользовалась изделиями, изготовленными на территории Средней и Центральной Азии. Шлем, хранящийся в экспозиции Тобольского музея-заповедника, также имеет азиатское происхождение. Монгольские и джунгарские шлемы того времени, известные по музейным фондам России, Монголии и Китая, разделяются по форме купола на два типа — сфероконические и сферические с цилиндрической тульей. Образец из Тобольского музея-заповедника относится ко второму типу. Это уникальный шлем, поскольку аналогов в известных коллекциях у него нет.

Шлем выполнен из железа. Его тулья склёпана из 8 пластин, снизу стянута широким обручем, в котором сделаны отверстия для крепления бармицы — гибкой накидки, защищающей шею и плечи воина. Эта часть доспеха практически полностью утрачена, сохранились лишь небольшие фрагменты сукна и узкие кожаные ремешки для крепления. Бармица изготавливалась кольчужным плетением, но у представленного образца, вероятно, она была пластинчатой. Сверху пластины загибались и приклёпывались к плоскому круглому навершию, на которое были закреплены другие детали: высокая трубка в центре, а по бокам — четыре (одна утрачена) небольших втулки для плюмажей. Спереди на обруч крепился козырёк и наносник (он тоже не сохранился), который проходил через козырёк и держался за счет винта. Шлем украшен гравированным орнаментом.

Подобные шлемы «вычурной формы» можно увидеть в коллекции Оружейной палаты в Москве. Там они датируются примерно XVII–XVIII столетиями, их относят к защитному вооружению ойратских и монгольских воинов. Благодаря этому сходству, историки предполагают, что экспонат Тобольского музея-заповедника действительно принадлежал либо ойратам, жившим в Среднем Приитышье на протяжении почти всего XVII века, либо местным татарским князьям, которые пытались найти помощь у Джунгарского ханства в период борьбы с русской колонизацией. Последняя версия кажется более вероятной, поскольку основная масса предметов вооружения поступила в фонды музея в начале XX века от местных жителей.

Шлем выполнен из железа. Его тулья склёпана из 8 пластин, снизу стянута широким обручем, в котором сделаны отверстия для крепления бармицы — гибкой накидки, защищающей шею и плечи воина. Эта часть доспеха практически полностью утрачена, сохранились лишь небольшие фрагменты сукна и узкие кожаные ремешки для крепления. Бармица изготавливалась кольчужным плетением, но у представленного образца, вероятно, она была пластинчатой. Сверху пластины загибались и приклёпывались к плоскому круглому навершию, на которое были закреплены другие детали: высокая трубка в центре, а по бокам — четыре (одна утрачена) небольших втулки для плюмажей. Спереди на обруч крепился козырёк и наносник (он тоже не сохранился), который проходил через козырёк и держался за счет винта. Шлем украшен гравированным орнаментом.

Подобные шлемы «вычурной формы» можно увидеть в коллекции Оружейной палаты в Москве. Там они датируются примерно XVII–XVIII столетиями, их относят к защитному вооружению ойратских и монгольских воинов. Благодаря этому сходству, историки предполагают, что экспонат Тобольского музея-заповедника действительно принадлежал либо ойратам, жившим в Среднем Приитышье на протяжении почти всего XVII века, либо местным татарским князьям, которые пытались найти помощь у Джунгарского ханства в период борьбы с русской колонизацией. Последняя версия кажется более вероятной, поскольку основная масса предметов вооружения поступила в фонды музея в начале XX века от местных жителей.

#9

Техника: ковка, клепка, гравировка

Место создания: Джунгария

Размеры: 46×20×20 см

Правообладатель изображений: ГАУК ТО «ТМПО» структурное подразделение «Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник»

Коллекция: Оружие и вооружение

№ Госкаталога: 5901470

Место создания: Джунгария

Размеры: 46×20×20 см

Правообладатель изображений: ГАУК ТО «ТМПО» структурное подразделение «Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник»

Коллекция: Оружие и вооружение

№ Госкаталога: 5901470

#10

Шлем русский

#11

#13

Русские служилые люди в Сибири широко использовали защитное вооружение. Это сильно отличало их от воинов центральной России. На протяжении всего XVII столетия казаки и стрельцы, практически не употреблявшие доспехов во время военных действий на «западе», оказавшись за Уралом, пытались спешно обзавестись панцирями и шлемами, поскольку чувствовали себя уязвимыми в столкновениях с воинственными аборигенами. При этом, в отличие от Европейской России, в Сибири защитное вооружение носила не только военная элита, но и рядовые бойцы.

Судя по сохранившимся источникам, служилые люди в Сибири шлемы применяли несколько реже, чем корпусные панцири. В исторических документах упоминаются такие разновидности боевых наголовий как «шишаки», «шеломы», «шапки железные», «шапки мисюрские» (мисюрки), привезенные за Урал из Европейской России. Некоторая часть защитного вооружения приобреталась самостоятельно и находилась у воинов на правах частной собственности.

Вместе с тем, основной объем защитного вооружения поступал в Сибирь по указанию московских властей и попадал в арсенал городов и острогов в качестве «государевой казны». Например, согласно данным 1647 года, в Тобольске хранилось «50 шеломов и шишаков».

В экспозиции Тобольского музея-заповедника представлен редкий образец русского шлема — так называемый «шелом». От шишаков он отличается высокой объемной тульей с вытянутым навершием. Экспонат имеет «ложчатую» тулью — она покрыта витыми желобками. У него узкий выпуклый обруч по нижнему краю и длинное навершие.

Шеломы были популярным типом боевых наголовий русской поместной конницы XVI столетия. Упоминания о них среди вооружения сибирских служилых людей XVII века единичны. Историки предполагают, что шеломы в Сибири носили командиры воинских соединений и «начальные люди». На листах Кунгурской летописи, повествующей о походе Ермака, есть множество иллюстраций картографа и художника Семена Ремезова. Именно с шеломами можно соотнести некоторые рисунки высоких шлемов цилиндрической и сфероконической формы.

Судя по сохранившимся источникам, служилые люди в Сибири шлемы применяли несколько реже, чем корпусные панцири. В исторических документах упоминаются такие разновидности боевых наголовий как «шишаки», «шеломы», «шапки железные», «шапки мисюрские» (мисюрки), привезенные за Урал из Европейской России. Некоторая часть защитного вооружения приобреталась самостоятельно и находилась у воинов на правах частной собственности.

Вместе с тем, основной объем защитного вооружения поступал в Сибирь по указанию московских властей и попадал в арсенал городов и острогов в качестве «государевой казны». Например, согласно данным 1647 года, в Тобольске хранилось «50 шеломов и шишаков».

В экспозиции Тобольского музея-заповедника представлен редкий образец русского шлема — так называемый «шелом». От шишаков он отличается высокой объемной тульей с вытянутым навершием. Экспонат имеет «ложчатую» тулью — она покрыта витыми желобками. У него узкий выпуклый обруч по нижнему краю и длинное навершие.

Шеломы были популярным типом боевых наголовий русской поместной конницы XVI столетия. Упоминания о них среди вооружения сибирских служилых людей XVII века единичны. Историки предполагают, что шеломы в Сибири носили командиры воинских соединений и «начальные люди». На листах Кунгурской летописи, повествующей о походе Ермака, есть множество иллюстраций картографа и художника Семена Ремезова. Именно с шеломами можно соотнести некоторые рисунки высоких шлемов цилиндрической и сфероконической формы.

#14

Дата создания: XV–XVI век

Техника: ковка, клепка, серебрение

Место создания: Русь

Размеры: 34×21,5×21,5 см

Правообладатель изображений: ГАУК ТО «ТМПО» структурное подразделение «Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник»

Коллекция: Оружие и вооружение

№ Госкаталога: 5901423

Техника: ковка, клепка, серебрение

Место создания: Русь

Размеры: 34×21,5×21,5 см

Правообладатель изображений: ГАУК ТО «ТМПО» структурное подразделение «Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник»

Коллекция: Оружие и вооружение

№ Госкаталога: 5901423

#15

Кольчуга

#17

#19

Служилые люди в Сибири широко использовали защитное вооружение. На протяжении всего XVII столетия казаки и стрельцы, которые во время военных действий на «западе» практически не пользовались доспехами, оказавшись за Уралом, пытались спешно обзавестись панцирями и шлемами. Они почувствовали себя уязвимыми в столкновениях с воинственными аборигенами. Западносибирские народы вели бои с применением луков и стрел с железными и костяными наконечниками, а конные атаки были с длинноклинковым оружием. Поэтому панцири из железных колец были незаменимой защитой.

В отличии от Европейской России, в Сибири защитное вооружение носила не только военная элита, но и рядовые бойцы.

У защитных панцирей было две разновидности: кольчатые, которые связывали из колец, и пластинчатые, в которых защитные пластины либо связывались друг с другом, либо нашивались на кожаную или тканевую основу. В Сибири чаще всего встречался кольчатый панцирь — кольчуга. Именно такой представлен в экспозиции Тобольского музея-заповедника.

Кольчуга скроена в виде рубахи с короткими рукавами. У нее есть нагрудный разрез и подполок, а также четыре разреза внизу. Исследователи предполагают, что это сделано для того, чтобы у панциря появилась эластичность. А еще — с такими разрезами было проще надевать доспехи — если бы разреза не было, то воин, скорее всего, не смог в них влезть, поскольку у подола слишком маленькая ширина.

Панцирь сделан из двух видов округлых и уплощенных в сечении колец: клепаных и сварных. Мастер в работе использовал одинарное плетение — в каждое кольцо он вставлял четыре соседних. Для изготовления одной кольчуги кузнец вытягивал металлическую проволоку длиной около 600 метров. Затем нарезал ее на кусочки длиной по 3 сантиметра и скручивал их в кольца. Половину из них сваривал, а у остальных сплющивал концы и пробивал в них отверстия. На одну такую кольчугу уходило около 20 тысяч колец. Весить она могла до 17 килограмм. Кольчугу изготовляли везде, где был высок уровень кузнечного искусства и хватало железа.

Подобные панцири носили русские служилые люди в XVI–XVII веках. Историки считают, что сделали его русские оружейники, либо татарские или среднеазиатские мастера.

В отличии от Европейской России, в Сибири защитное вооружение носила не только военная элита, но и рядовые бойцы.

У защитных панцирей было две разновидности: кольчатые, которые связывали из колец, и пластинчатые, в которых защитные пластины либо связывались друг с другом, либо нашивались на кожаную или тканевую основу. В Сибири чаще всего встречался кольчатый панцирь — кольчуга. Именно такой представлен в экспозиции Тобольского музея-заповедника.

Кольчуга скроена в виде рубахи с короткими рукавами. У нее есть нагрудный разрез и подполок, а также четыре разреза внизу. Исследователи предполагают, что это сделано для того, чтобы у панциря появилась эластичность. А еще — с такими разрезами было проще надевать доспехи — если бы разреза не было, то воин, скорее всего, не смог в них влезть, поскольку у подола слишком маленькая ширина.

Панцирь сделан из двух видов округлых и уплощенных в сечении колец: клепаных и сварных. Мастер в работе использовал одинарное плетение — в каждое кольцо он вставлял четыре соседних. Для изготовления одной кольчуги кузнец вытягивал металлическую проволоку длиной около 600 метров. Затем нарезал ее на кусочки длиной по 3 сантиметра и скручивал их в кольца. Половину из них сваривал, а у остальных сплющивал концы и пробивал в них отверстия. На одну такую кольчугу уходило около 20 тысяч колец. Весить она могла до 17 килограмм. Кольчугу изготовляли везде, где был высок уровень кузнечного искусства и хватало железа.

Подобные панцири носили русские служилые люди в XVI–XVII веках. Историки считают, что сделали его русские оружейники, либо татарские или среднеазиатские мастера.

#20

Дата создания: XVI век

Техника: ковка, клепка

Место создания: Россия

Размеры: 100×64 см

Правообладатель изображений: ГАУК ТО «ТМПО» структурное подразделение «Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник»

Коллекция: Оружие и вооружение

№ Госкаталога: 5901481

Техника: ковка, клепка

Место создания: Россия

Размеры: 100×64 см

Правообладатель изображений: ГАУК ТО «ТМПО» структурное подразделение «Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник»

Коллекция: Оружие и вооружение

№ Госкаталога: 5901481

#16

Знак с кольчуги Ермака

#18

#21

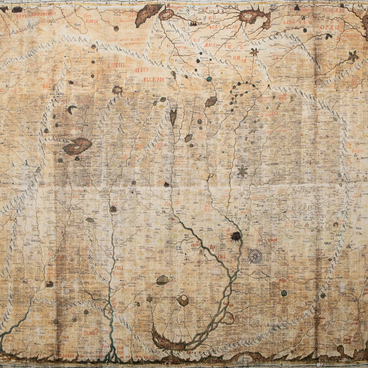

Впервые знак с кольчуги был представлен в каталоге находок из городища Искер. Василий Пигнатти, составитель каталога, обратил внимание на надпись «князяпетровъивяовича Шуйсково» и задался вопросом: «Приведенные выше слова не означают ли принадлежности дружинника или вещи (оружия) к составу дружины князя Петра Ивановича Шуйского, который умер в 1564 году и предводительствовал русскими дружинами в борьбе с казанскими татарами?».

Князь Петр Иванович Шуйский был видным военным и государственным деятелем Московской Руси 1540 — 1-й половины 1560-х годов. Последняя занимаемая им должность — наместник полоцкий с 1563 года. В битве при Чашниках близ Орши 26 января 1564 года русские войска под командованием Петра Шуйского были разбиты литовской армией гетмана Николая Радзивилла Рыжего. Во время отступления с поля боя русский главнокомандующий погиб.

Аналогичный знак-мишень хранится в Оружейной палате, он поступил туда еще в XVII веке из Западной Сибири. Березовские служилые люди во второй четверти XVII века у приобских самоедов (ненцев) «отбили» кольчугу, а «на том де пансыре на грудях мишени золоты, а на них вырезано на одной государево имя, а на другой орел». При более тщательном осмотре было установлено, что бляшки — мишени не золотые, а медные: «на одной вырезан двуглавый орел, а на другой подпись князя Петра Ивановича Шуйского». Когда кольчугу доставили в Москву, выяснили, что на ней сохранилась лишь одна медная с позолотой бляшка, по которой можно было определить, что вещь принадлежала Шуйскому. Находка подобного знака на Искере — возможно, с того же панциря, — позволила известному историку Сергею Бахрушину высказать с рядом оговорок предположение, что кольчуга Петра Шуйского некогда принадлежала и атаману Ермаку, а тот потерял бляшку с неё во время пребывания в Сибирской столице. Известно, что в 80-е годы XVI века, после победы над войсками хана Кучума в битве у Чувашского мыса, дружина Ермака без боя заняла городище Искер, где и проживала в дальнейшем несколько лет. По мнению сотрудника Оружейной палаты Московского Кремля Николая Гордеева, «тобольская мишень, видимо, когда-то находилась на втором панцире Ермака», он получил его в подарок от царя Ивана IV Грозного в награду за сибирский поход.

Князь Петр Иванович Шуйский был видным военным и государственным деятелем Московской Руси 1540 — 1-й половины 1560-х годов. Последняя занимаемая им должность — наместник полоцкий с 1563 года. В битве при Чашниках близ Орши 26 января 1564 года русские войска под командованием Петра Шуйского были разбиты литовской армией гетмана Николая Радзивилла Рыжего. Во время отступления с поля боя русский главнокомандующий погиб.

Аналогичный знак-мишень хранится в Оружейной палате, он поступил туда еще в XVII веке из Западной Сибири. Березовские служилые люди во второй четверти XVII века у приобских самоедов (ненцев) «отбили» кольчугу, а «на том де пансыре на грудях мишени золоты, а на них вырезано на одной государево имя, а на другой орел». При более тщательном осмотре было установлено, что бляшки — мишени не золотые, а медные: «на одной вырезан двуглавый орел, а на другой подпись князя Петра Ивановича Шуйского». Когда кольчугу доставили в Москву, выяснили, что на ней сохранилась лишь одна медная с позолотой бляшка, по которой можно было определить, что вещь принадлежала Шуйскому. Находка подобного знака на Искере — возможно, с того же панциря, — позволила известному историку Сергею Бахрушину высказать с рядом оговорок предположение, что кольчуга Петра Шуйского некогда принадлежала и атаману Ермаку, а тот потерял бляшку с неё во время пребывания в Сибирской столице. Известно, что в 80-е годы XVI века, после победы над войсками хана Кучума в битве у Чувашского мыса, дружина Ермака без боя заняла городище Искер, где и проживала в дальнейшем несколько лет. По мнению сотрудника Оружейной палаты Московского Кремля Николая Гордеева, «тобольская мишень, видимо, когда-то находилась на втором панцире Ермака», он получил его в подарок от царя Ивана IV Грозного в награду за сибирский поход.

#22

Дата создания: XVI век

Техника: чеканка

Место создания: Россия

Размеры: 2,7×2,7 см

Правообладатель изображений: ГАУК ТО «ТМПО» структурное подразделение «Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник»

Коллекция: Наградные медали, знаки

№ Госкаталога: 4117588

Техника: чеканка

Место создания: Россия

Размеры: 2,7×2,7 см

Правообладатель изображений: ГАУК ТО «ТМПО» структурное подразделение «Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник»

Коллекция: Наградные медали, знаки

№ Госкаталога: 4117588

читать дальшескрыть

00:00

00:00

1x

Бердыш, шлемы, кольчуга, знак с кольчуги

Коллекция

Выставка

0

Открыть в приложении

Поделиться