#1

Бляха нашивная, Обкладка ножен

#5

#7

#8

Нашивная бляха выполнена в виде птицы и украшена растительным орнаментом. К основной части украшения прикреплены еще две каплевидные подвески.

Бляху нашли случайно у поселка Волжский в 1991 году местные жители, а Астраханский музей-заповедник приобрел ее в свою коллекцию. Украшение было создано примерно в IX–X веках нашей эры. Древний мастер исполнил нашивку в технике чеканки — он наносил узор специальным инструментом (чеканом), ударяя по нему молотком. Петли, которыми бляшка крепилась к ткани и на которых крепились подвески, — припаяны.

Большинство исследователей кочевнических древностей придерживаются мнения, что такие «птичьи» нашивки — это признак захоронений огузов. Огузы — объединения тюркоязычных кочевых племён Центральной и Средней Азии в середине I — начале II тысячелетий.

Также исследователи выяснили, что нашивки в виде птиц чаще всего встречаются в женских, реже в детских погребениях. Подобные бляхи делятся на два вида: с хищными и водоплавающими птицами (утками или гусями). Образ водоплавающей птицы тюрки почитали особо: он олицетворял собой единство между землей, водой и небом. А образ хищника символизировал верхний мир — в древности люди верили в символ мирового древа, которое делило мир на три части: верхнюю (божественную), среднюю (земную) и нижнюю (подземную).

Образ птицы был популярен в религии и фольклоре всех этносов Евразии. У сибирских народов в виде птиц изготавливали онгоны — ритуальные предметы, в которых, по легенде, жили духи предков и семейных божеств. А у жилищ шаманов на высоких шестах устанавливали фигуры летящих птиц.

Еще считалось, что птицы служили посредниками между людьми и небом. Разные народы празднуют весенний прилет птиц. Множество изображений птиц встречается у финно-угорских народов. Также этот образ часто отражается в мифах и эпосе. Например, в Алтайской мифологии существует доброе божество Ультень, которое является людям в виде утки или светлого гуся. В Хакасском фольклоре и у других сибирских народов популярен сюжет о птице-демиурге (создателе, творце).

Бляху нашли случайно у поселка Волжский в 1991 году местные жители, а Астраханский музей-заповедник приобрел ее в свою коллекцию. Украшение было создано примерно в IX–X веках нашей эры. Древний мастер исполнил нашивку в технике чеканки — он наносил узор специальным инструментом (чеканом), ударяя по нему молотком. Петли, которыми бляшка крепилась к ткани и на которых крепились подвески, — припаяны.

Большинство исследователей кочевнических древностей придерживаются мнения, что такие «птичьи» нашивки — это признак захоронений огузов. Огузы — объединения тюркоязычных кочевых племён Центральной и Средней Азии в середине I — начале II тысячелетий.

Также исследователи выяснили, что нашивки в виде птиц чаще всего встречаются в женских, реже в детских погребениях. Подобные бляхи делятся на два вида: с хищными и водоплавающими птицами (утками или гусями). Образ водоплавающей птицы тюрки почитали особо: он олицетворял собой единство между землей, водой и небом. А образ хищника символизировал верхний мир — в древности люди верили в символ мирового древа, которое делило мир на три части: верхнюю (божественную), среднюю (земную) и нижнюю (подземную).

Образ птицы был популярен в религии и фольклоре всех этносов Евразии. У сибирских народов в виде птиц изготавливали онгоны — ритуальные предметы, в которых, по легенде, жили духи предков и семейных божеств. А у жилищ шаманов на высоких шестах устанавливали фигуры летящих птиц.

Еще считалось, что птицы служили посредниками между людьми и небом. Разные народы празднуют весенний прилет птиц. Множество изображений птиц встречается у финно-угорских народов. Также этот образ часто отражается в мифах и эпосе. Например, в Алтайской мифологии существует доброе божество Ультень, которое является людям в виде утки или светлого гуся. В Хакасском фольклоре и у других сибирских народов популярен сюжет о птице-демиурге (создателе, творце).

#9

Дата создания: IX–X века н. э.

Техника: тиснение, чеканка

Размеры: 0,2×2,8×8,5 см

Коллекция: Драгоценные металлы

Правообладатель изображений: Государственное бюджетное учреждение культуры Астраханской области «Астраханский государственный объединенный историко-архитектурный музей-заповедник»

№ Госкаталога: 17112937

Техника: тиснение, чеканка

Размеры: 0,2×2,8×8,5 см

Коллекция: Драгоценные металлы

Правообладатель изображений: Государственное бюджетное учреждение культуры Астраханской области «Астраханский государственный объединенный историко-архитектурный музей-заповедник»

№ Госкаталога: 17112937

#6

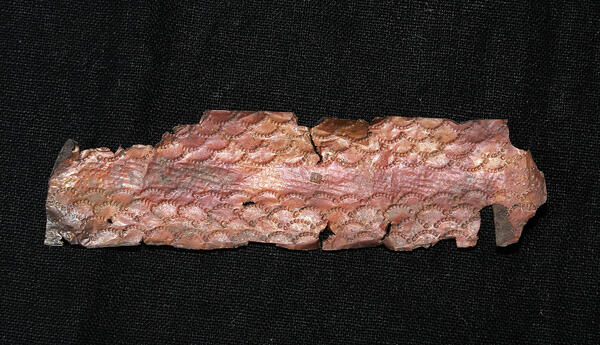

Обкладка ножен

#10

#11

Обкладку с ножен кинжала нашли в 1994 году на территории Приволжского района Астраханской области. Археологи обнаружили здесь захоронение, которое разрушалось от времени и от того, что когда-то его пытались разграбить кладоискатели. В погребении был скелет мальчика подросткового возраста.

С погребенным нашли много инвентаря, в том короткий меч длиной 33 см. Его ножны были украшены обкладкой из золотой фольги, а на ней изображен геометрический орнамент в виде чешуи. Исследователи полагают, что обкладка с ножен изготовлена примерно в V–X веках нашей эры. Орнамент на нее нанесен в технике чеканки. Для этого древний мастер использовал специальный инструмент — чекан, который устанавливали вертикально и ударяли по нему молотком, оставляя на металле следы. Чешуйчатый узор на нашем экспонате образуют ряды арок-полукружий.

Подобный стиль орнаментации хорошо известен у кочевого народа — гуннов, которые ворвались на территорию Восточной Европы в IV веке нашей эры из Азии. Это вторжение имело для Европы исторические последствия и положило начало Великому переселению народов. Как и любая другая кочевая армия, в ходе своего похода гунны прирастали покоренными народами, в число которых входили и сарматы, они населяли в то время степную полосу Евразии. Однако на территории Астраханской области гунны практически не оставили следов своего пребывания, даже несмотря на то, что по всей видимости, именно здесь их армия форсировала реку Волга.

Чешуйчатым декором на золотой фольге гунны украшали седла и ножны. Подобный узор широко распространился по Европе, Кавказу и другим регионам. Некоторые исследователи считали, что излюбленный гуннами орнамент мог иметь восточные корни и, вероятно, имитирует перья птиц. Однако также существует мнение о том, что подобным способом древние мастера пытались изобразить кожу змеи.

Еще один популярный вид декора у гуннов — накладки с изображением мужских лиц, которыми украшали конскую сбрую. Лица эти — скорее монголоидные, хотя иногда на них отмечена достаточно густая борода, монголоидным мужчинам несвойственная.

С погребенным нашли много инвентаря, в том короткий меч длиной 33 см. Его ножны были украшены обкладкой из золотой фольги, а на ней изображен геометрический орнамент в виде чешуи. Исследователи полагают, что обкладка с ножен изготовлена примерно в V–X веках нашей эры. Орнамент на нее нанесен в технике чеканки. Для этого древний мастер использовал специальный инструмент — чекан, который устанавливали вертикально и ударяли по нему молотком, оставляя на металле следы. Чешуйчатый узор на нашем экспонате образуют ряды арок-полукружий.

Подобный стиль орнаментации хорошо известен у кочевого народа — гуннов, которые ворвались на территорию Восточной Европы в IV веке нашей эры из Азии. Это вторжение имело для Европы исторические последствия и положило начало Великому переселению народов. Как и любая другая кочевая армия, в ходе своего похода гунны прирастали покоренными народами, в число которых входили и сарматы, они населяли в то время степную полосу Евразии. Однако на территории Астраханской области гунны практически не оставили следов своего пребывания, даже несмотря на то, что по всей видимости, именно здесь их армия форсировала реку Волга.

Чешуйчатым декором на золотой фольге гунны украшали седла и ножны. Подобный узор широко распространился по Европе, Кавказу и другим регионам. Некоторые исследователи считали, что излюбленный гуннами орнамент мог иметь восточные корни и, вероятно, имитирует перья птиц. Однако также существует мнение о том, что подобным способом древние мастера пытались изобразить кожу змеи.

Еще один популярный вид декора у гуннов — накладки с изображением мужских лиц, которыми украшали конскую сбрую. Лица эти — скорее монголоидные, хотя иногда на них отмечена достаточно густая борода, монголоидным мужчинам несвойственная.

#12

Дата создания: V–Х века н. э.

Техника: тиснение, чеканка

Размеры: 2,7×9,4 см

Коллекция: Драгоценные металлы

Правообладатель изображений: Государственное бюджетное учреждение культуры Астраханской области «Астраханский государственный объединенный историко-архитектурный музей-заповедник»

№ Госкаталога: 17112922

Техника: тиснение, чеканка

Размеры: 2,7×9,4 см

Коллекция: Драгоценные металлы

Правообладатель изображений: Государственное бюджетное учреждение культуры Астраханской области «Астраханский государственный объединенный историко-архитектурный музей-заповедник»

№ Госкаталога: 17112922

читать дальшескрыть

00:00

00:00

1x

1

Открыть в приложении

Поделиться