Брусница

Нашим предкам без брусницы, лопаточника или кармана было никак не справиться. Брусочные футляры плели из бересты, долбили из целого куска дерева, собирали из отдельных клепок-дощечек, делали из жести.

Во многих губерниях России футляр для бруска называли кушкой. Такое название за ним закрепилось потому, что в далеком прошлом его с помощью специального крюка прикрепляли к кушаку — поясу из полоски ткани или связанному из шнура.

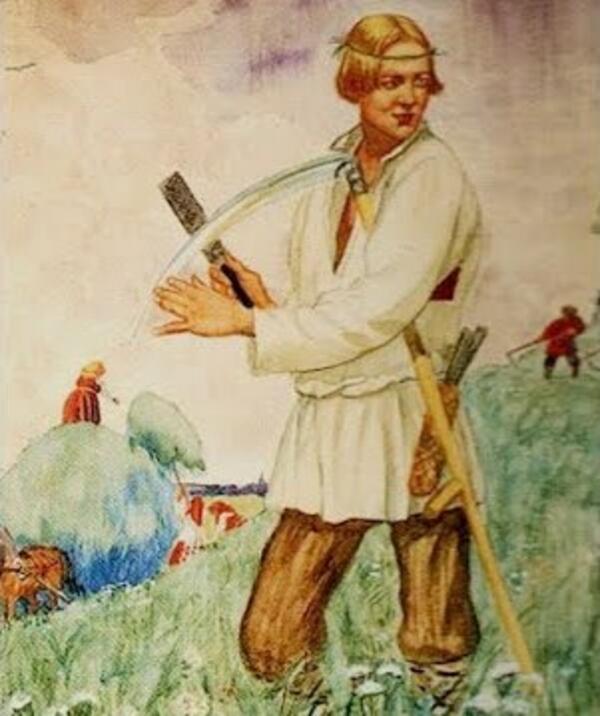

На полях во время жатвы ячменя, ржи, пшеницы, овса, косили гречу и горох. Лезвие (жало), косы быстро тупилось, его приходилось отбивать (выпрямлять и заострять, расплющивая молотком). Отбивали косу два раза в день — в полдень и вечером. Точить же косу приходилось довольно часто, прямо в поле или лугу.

Точили бруском из песчаника, а также деревянной лопаткой, обмазанной смолой или варом и обсыпанной песком, называемой брусовцом.

Поскольку точить косу во время косьбы приходилось постоянно, брусок и лопатку всегда держали при себе. Точильный брусок, во время косьбы держали в специальном футляре, укрепленном на ремне слева. На дно брусницы наливали воду, благодаря которой брусок постоянно увлажнялся, обеспечивая хорошее качество заточки косы. Вместе с тем после каждой очередной точки вода, находящаяся в футляре, смывала с бруска мельчайшие частицы сточенного металла и отработанного абразива. Следующую точку выполняют уже очищенным бруском.

И по сей день некоторые мастера бочары изготовляют долбленые, плетеные и бондарные кушки. Их украшают резьбой, которая придает обыденному предмету нарядный праздничный вид. Пока существуют лесные поляны, овраги с крутыми склонами, небольшие лужки, где с техникой не развернешься, косарю всегда найдется работа.