Основным сырьем для одежды коренных малочисленных народов Севера служили шкуры северного оленя. Верхнюю одежду, шапки и обувь шили, учитывая особенности строения кожного и волосяного покрова этого копытного.

Северный олень очень хорошо переносит арктические морозы. Каждый волосок его меха — это трубочка, в которой содержится воздух. Шерстинки плотно прилегают одна к другой и создают прочную теплоизоляцию. Из таких шкур можно шить одежду как наружу мехом, так и внутрь.

Тело человека чувствует сухое тепло от оленьего меха даже в моменты, когда от перепадов температуры скапливается небольшой конденсат. Микропоры шерсти впитывают эту влагу и легко расстаются с ней при сушке. Таким образом, вещь из оленьего меха при должном уходе не портится и служит долго.

Когда ненецкие женщины готовили и кроили материал, чтобы шить из него шапки, верхнюю одежду или другие изделия, например сумки или нюки для покрытия чума, шкуры подбирали так, чтобы ворс всегда был направлен вниз. По такому ворсу капельки дождя и мокрого снега скатывались вниз, и шкура не загнивала.

В холодном климате невозможно было выжить без шапки. Материал и форма головных уборов северных народов были приспособлены к суровым климатическим условиям и кочевому быту. Женщины шили шапки мягкими, легкими, теплыми, достаточно просторными. Такие шапки были удобными и при езде на оленях, и во время другой деятельности, связанной с кочевым образом жизни — охраной стада и охотой.

Детская одежда в большинстве случаев не отличалась от одежды взрослого человека. Это касалось и меховой шапки, которую малышу шила мать или бабушка.

Детская шапка дополняла меховую шубку малицу. Шапку шили по типу капора, или отдельного капюшона, закрывающего голову со всех сторон. Для детской шапки брали так называемый лоб — мягкую шкуру с головы олененка. У нее оставляли естественные очертания глазниц, отверстий от рожек и ушек. Эти части оформляли орнаментом, контрастными полосками меха или ярким сукном. Таким образом в одежде утверждалась связь человека с животным, которое помогало ему выживать в условиях арктической тундры.

Северный олень очень хорошо переносит арктические морозы. Каждый волосок его меха — это трубочка, в которой содержится воздух. Шерстинки плотно прилегают одна к другой и создают прочную теплоизоляцию. Из таких шкур можно шить одежду как наружу мехом, так и внутрь.

Тело человека чувствует сухое тепло от оленьего меха даже в моменты, когда от перепадов температуры скапливается небольшой конденсат. Микропоры шерсти впитывают эту влагу и легко расстаются с ней при сушке. Таким образом, вещь из оленьего меха при должном уходе не портится и служит долго.

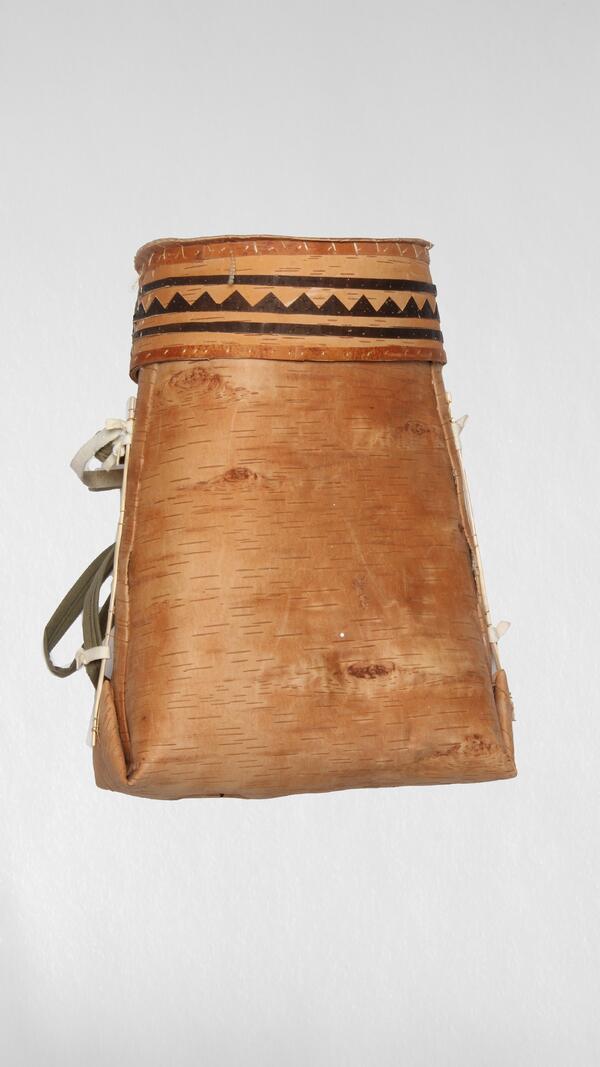

Когда ненецкие женщины готовили и кроили материал, чтобы шить из него шапки, верхнюю одежду или другие изделия, например сумки или нюки для покрытия чума, шкуры подбирали так, чтобы ворс всегда был направлен вниз. По такому ворсу капельки дождя и мокрого снега скатывались вниз, и шкура не загнивала.

В холодном климате невозможно было выжить без шапки. Материал и форма головных уборов северных народов были приспособлены к суровым климатическим условиям и кочевому быту. Женщины шили шапки мягкими, легкими, теплыми, достаточно просторными. Такие шапки были удобными и при езде на оленях, и во время другой деятельности, связанной с кочевым образом жизни — охраной стада и охотой.

Детская одежда в большинстве случаев не отличалась от одежды взрослого человека. Это касалось и меховой шапки, которую малышу шила мать или бабушка.

Детская шапка дополняла меховую шубку малицу. Шапку шили по типу капора, или отдельного капюшона, закрывающего голову со всех сторон. Для детской шапки брали так называемый лоб — мягкую шкуру с головы олененка. У нее оставляли естественные очертания глазниц, отверстий от рожек и ушек. Эти части оформляли орнаментом, контрастными полосками меха или ярким сукном. Таким образом в одежде утверждалась связь человека с животным, которое помогало ему выживать в условиях арктической тундры.