#1

Бутылка стеклянная, Горка. Верхняя часть, Кружка для заваривания, Молочник керамический, Стол двухчастный деревянный

#18

#2

#3

Один из экспонатов Котласского музея — бутылка из тонкого стекла с тонким длинным горлышком. На ней присутствуют наклейки с надписями «Английская горькая», в центре — «Английская горькая поставщики двора Его Императорского Величества 1912 г. Т-во Н. Л. Шустовъ съ с-ми Москва». В такие бутылки разливалась английская горькая настойка. Объем бутылки — четушка, или четверть штофа, или сороковка, то есть 1/40 ведра. Это примерно 0,31 литра. Высота бутылки — 24 сантиметра.

Бутылка была выполнена специально для товарищества «Шустовъ и сыновья», производящего алкогольную продукцию. Его основатель — предприниматель Николай Шустов (1813–1898), один из крупнейших производителей алкоголя во времена Российской империи конца XIX века. Предприниматель был известен смелой рекламой своей продукции. Он нанимал студентов, которые при посещении трактиров требовали подать им шустовскую водку. Если ее не было, студенты устраивали дебош и таким образом повышали интерес к водке «Шустов». Отец Николая Шустова — Леонтий Шуст — был купцом третьей гильдии. Он собирал рецепты разных наливок и настоек, которые хранились в монастырях и домах некоторых семейств. Собранные рецепты он передал сыну Николаю.

Завод располагался в усадьбе торговцев Боткиных, в бывшей кузне на Маросейке. Там был склад для хранения пшеницы и один перегонный куб. На заводе трудились всего три человека. Из этого небольшого предприятия выросла торгово-промышленная компания «Н.Л. Шустов и сыновья», которая стала Поставщиком Двора Его Императорского Величества. Получить это звание было нелегко.

На протяжении восьми лет необходимо было участвовать в выставках, перечень которых утверждался императором, получать награды или хотя бы упоминания в похвальном листе. И главное — не иметь никаких серьезных жалоб со стороны покупателей. Если претендент нарушал хотя бы одно из условий, отсчет восьмилетия для него начинался заново. Николай Шустов добивался этого звания 38 лет. Звание Поставщика Двора присваивалось не предприятию, а владельцу лично. В случае смены владельца новому владельцу либо наследнику требовалось получать звание заново. Звание давалось только на период поставок. Производитель услуг или товаров, удостоенный титула Поставщика, получал право изображать на своей продукции малый герб Российской империи.

Бутылка была выполнена специально для товарищества «Шустовъ и сыновья», производящего алкогольную продукцию. Его основатель — предприниматель Николай Шустов (1813–1898), один из крупнейших производителей алкоголя во времена Российской империи конца XIX века. Предприниматель был известен смелой рекламой своей продукции. Он нанимал студентов, которые при посещении трактиров требовали подать им шустовскую водку. Если ее не было, студенты устраивали дебош и таким образом повышали интерес к водке «Шустов». Отец Николая Шустова — Леонтий Шуст — был купцом третьей гильдии. Он собирал рецепты разных наливок и настоек, которые хранились в монастырях и домах некоторых семейств. Собранные рецепты он передал сыну Николаю.

Завод располагался в усадьбе торговцев Боткиных, в бывшей кузне на Маросейке. Там был склад для хранения пшеницы и один перегонный куб. На заводе трудились всего три человека. Из этого небольшого предприятия выросла торгово-промышленная компания «Н.Л. Шустов и сыновья», которая стала Поставщиком Двора Его Императорского Величества. Получить это звание было нелегко.

На протяжении восьми лет необходимо было участвовать в выставках, перечень которых утверждался императором, получать награды или хотя бы упоминания в похвальном листе. И главное — не иметь никаких серьезных жалоб со стороны покупателей. Если претендент нарушал хотя бы одно из условий, отсчет восьмилетия для него начинался заново. Николай Шустов добивался этого звания 38 лет. Звание Поставщика Двора присваивалось не предприятию, а владельцу лично. В случае смены владельца новому владельцу либо наследнику требовалось получать звание заново. Звание давалось только на период поставок. Производитель услуг или товаров, удостоенный титула Поставщика, получал право изображать на своей продукции малый герб Российской империи.

#26

Полное наименование Бутылка стеклянная

Автор неизвестен

Дата создания начало XX века

Место создания Москва, Россия

Техника фабричное производство

Размеры 25,5×6,8 см

Правообладатель изображений МУК «Котласский краеведческий музей»

Коллекция Котласский краеведческий музей

Автор неизвестен

Дата создания начало XX века

Место создания Москва, Россия

Техника фабричное производство

Размеры 25,5×6,8 см

Правообладатель изображений МУК «Котласский краеведческий музей»

Коллекция Котласский краеведческий музей

#19

Горка. Верхняя часть

#4

#5

Горка — это шкаф-витрина для фарфоровой посуды. Она входила в комплект старинной мебели, которую передал в фонд Котласского краеведческого музея Николай Дедушенко. Горка представляет собой небольшой деревянный шкаф с остеклёнными боковыми стенками и дверью, а также срезанными передними углами. Заднюю стенку шкафа мастера выполнили из фанеры. Внутри шкафа разместили одну большую деревянную полку, на которой ступенчато, одна над другой, расположили на ножках две деревянные полочки. Такая конструкция напоминает этажерку. Ножки для полочек точёные.

Мастера выполнили эту горку в эклектике — это смешение, соединение разных стилей. В украшении горки они использовали элементы барокко — вычурный ободок верхней части шкафа, завитки над дверцей и по передним углам шкафа. Шкаф и его резные украшения покрыли темно-коричневым лаком. Углы горки и деревянную резьбу сверху покрыли коричневой краской. Дверца держится на четырех шарнирах, из которых два остались «родных», а два пришлось со временем заменить. В горке есть металлическая ручка, также замененная во время эксплуатации, и замочная скважина — в таких горках хранили хрупкую и ценную посуду и запирали от детей сладости.

Горку, как и другие элементы этого комплекта, сделали в городе Кадникове, предположительно мастера-краснодеревщики Сокровин и Орлов, а также лесничие Попов-Введенский, Стратилатов и Сумкин.

Изначально хозяевами этого комплекта были кадниковские купцы первой гильдии Четверухины. Дочь Евгения Четверухина Александра вышла замуж за кадниковского городского голову и купца Григория Флягина, позже у них родился сын Иван. Повзрослев, он женился на школьной учительнице Надежде Постниковой, и после свадьбы они жили в большом двухэтажном доме Четверухиных, который перешел им по наследству. После смерти Ивана Флягина Надежда вместе со своей сестрой Еленой Постниковой, тоже школьной учительницей, перебралась в дом купцов Одинцовых, верхний этаж которого ранее купил Иван Флягин. Дом Четверухиных Флягины продали, вся мебель осталась сестрам Постниковым.

Свое имущество сестры завещали Николаю Дедушенко — учителю музыки и пения, часовщику и настройщику музыкальных инструментов, который работал вместе с ними в школе. Он намеревался открыть историко-мемориальную квартиру репрессированных учителей. Часть старинной мебели Николай привез в Котлас.

Мастера выполнили эту горку в эклектике — это смешение, соединение разных стилей. В украшении горки они использовали элементы барокко — вычурный ободок верхней части шкафа, завитки над дверцей и по передним углам шкафа. Шкаф и его резные украшения покрыли темно-коричневым лаком. Углы горки и деревянную резьбу сверху покрыли коричневой краской. Дверца держится на четырех шарнирах, из которых два остались «родных», а два пришлось со временем заменить. В горке есть металлическая ручка, также замененная во время эксплуатации, и замочная скважина — в таких горках хранили хрупкую и ценную посуду и запирали от детей сладости.

Горку, как и другие элементы этого комплекта, сделали в городе Кадникове, предположительно мастера-краснодеревщики Сокровин и Орлов, а также лесничие Попов-Введенский, Стратилатов и Сумкин.

Изначально хозяевами этого комплекта были кадниковские купцы первой гильдии Четверухины. Дочь Евгения Четверухина Александра вышла замуж за кадниковского городского голову и купца Григория Флягина, позже у них родился сын Иван. Повзрослев, он женился на школьной учительнице Надежде Постниковой, и после свадьбы они жили в большом двухэтажном доме Четверухиных, который перешел им по наследству. После смерти Ивана Флягина Надежда вместе со своей сестрой Еленой Постниковой, тоже школьной учительницей, перебралась в дом купцов Одинцовых, верхний этаж которого ранее купил Иван Флягин. Дом Четверухиных Флягины продали, вся мебель осталась сестрам Постниковым.

Свое имущество сестры завещали Николаю Дедушенко — учителю музыки и пения, часовщику и настройщику музыкальных инструментов, который работал вместе с ними в школе. Он намеревался открыть историко-мемориальную квартиру репрессированных учителей. Часть старинной мебели Николай привез в Котлас.

#27

Полное наименование Горка. Верхняя часть.

Автор Предположительно, мастера-краснодеревщики и лесничие: Сокровин, Орлов, Попов-Введенский В.И., Стратилатов, Сумкин

Дата создания конец XIX века

Техника резьба, лакирование, ручная работа

Место создания Кадников, Сокольский район, Вологодская область, Россия

Размеры 118×90 см

Правообладатель изображений МУК «Котласский краеведческий музей»

Коллекция Котласский краеведческий музей

Автор Предположительно, мастера-краснодеревщики и лесничие: Сокровин, Орлов, Попов-Введенский В.И., Стратилатов, Сумкин

Дата создания конец XIX века

Техника резьба, лакирование, ручная работа

Место создания Кадников, Сокольский район, Вологодская область, Россия

Размеры 118×90 см

Правообладатель изображений МУК «Котласский краеведческий музей»

Коллекция Котласский краеведческий музей

#20

Кружка для заваривания

#6

#7

Мастер придал этой керамической кружке для заваривания прямоугольную форму с расширяющимся верхним краем кружка. Ее покрыли белой глазурью и украсили растительным узором глубокого синего цвета под гжель. Дно в виде сита — продольные и поперечные прорези образуют своего рода плетение.

Посуда для заваривания чая появилась относительно недавно — в XIV веке. До этого времени в Китае кипятили чайные листья в воде в небольших кастрюльках. Во время правления династии Мин люди подметили, что если просто заваривать чай крутым кипятком, а не кипятить, то это гораздо лучше влияет на качество готового напитка. Поэтому в XIV веке появились первые заварочные чайники в том виде, в котором они существуют и сегодня. Гораздо позже появились ситечки для заваривания чая и кружки с прорезями.

В России к началу XIX века выработался своеобразный чайный этикет. «Законодателем мод» в потреблении чая была Москва.

«Чай москвичи пили утром, в полдень и обязательно в четыре часа. В это время в Москве в каждом доме кипели самовары. Чайные и трактиры были полны, и жизнь на время замирала. Пили его вечером; пили, когда взгрустнётся; пили и от нечего делать и «просто так». Пили с молоком, с лимоном, с вареньем, а главное — с удовольствием, причём москвич любил чай крепкий, настоистый и горячий, чтобы губы жёг. От жидкого чая, «сквозь который Москву видать», москвич деликатно отказывался и терпеть не мог пить его из чайника… Если москвич, выпив десяток стаканов, отставлял стакан в сторону, это не значило ещё, что он напился: так он делал передышку. А вот, когда он, опрокинув стакан вверх дном, клал на него остаток сахару и благодарил, это означало, что с чаепитием покончено и никакие уж тут уговоры не помогут. Во время чаепития москвич внимательно следил, как ему наливали чай. Если стакан наливали не доверху, гость тут же просил долить его, чтобы жизнь была полнее. Если самовар, потрескивая углями, «пел песни», суеверный москвич радовался: это к добру. Если же при прогоревших угольях самовар вдруг ни с того ни с сего начинал свистеть, москвич испуганно хватал крышку, прикрывал ею самовар и начинал трясти. Заглушив таким способом свист, москвич долго потом находился в тревоге и ожидании всяких неприятностей. Самой плохой приметой считалось, если самовар распаяется. В этом случае обязательно жди беды.

В купеческой среде чаепитие осуществлялось с особым размахом. Купцы проводили за чайным столом долгие часы и, бывало, выпивали по 20 стаканов — «чай по-купечески». Горячий чай был незаменимым средством во время долгих путешествий по дорогам России. На почтовых станциях чаем угощали как господ, так и ямщиков, поэтому самовары ставили и в «чистой» половине, и в ямщицкой. Зимой в дороге алкогольные напитки употреблять не рекомендовалось, так как при больших морозах опьянение могло привести к трагедии, а чай бодрил, согревал и поднимал настроение.

Посуда для заваривания чая появилась относительно недавно — в XIV веке. До этого времени в Китае кипятили чайные листья в воде в небольших кастрюльках. Во время правления династии Мин люди подметили, что если просто заваривать чай крутым кипятком, а не кипятить, то это гораздо лучше влияет на качество готового напитка. Поэтому в XIV веке появились первые заварочные чайники в том виде, в котором они существуют и сегодня. Гораздо позже появились ситечки для заваривания чая и кружки с прорезями.

В России к началу XIX века выработался своеобразный чайный этикет. «Законодателем мод» в потреблении чая была Москва.

«Чай москвичи пили утром, в полдень и обязательно в четыре часа. В это время в Москве в каждом доме кипели самовары. Чайные и трактиры были полны, и жизнь на время замирала. Пили его вечером; пили, когда взгрустнётся; пили и от нечего делать и «просто так». Пили с молоком, с лимоном, с вареньем, а главное — с удовольствием, причём москвич любил чай крепкий, настоистый и горячий, чтобы губы жёг. От жидкого чая, «сквозь который Москву видать», москвич деликатно отказывался и терпеть не мог пить его из чайника… Если москвич, выпив десяток стаканов, отставлял стакан в сторону, это не значило ещё, что он напился: так он делал передышку. А вот, когда он, опрокинув стакан вверх дном, клал на него остаток сахару и благодарил, это означало, что с чаепитием покончено и никакие уж тут уговоры не помогут. Во время чаепития москвич внимательно следил, как ему наливали чай. Если стакан наливали не доверху, гость тут же просил долить его, чтобы жизнь была полнее. Если самовар, потрескивая углями, «пел песни», суеверный москвич радовался: это к добру. Если же при прогоревших угольях самовар вдруг ни с того ни с сего начинал свистеть, москвич испуганно хватал крышку, прикрывал ею самовар и начинал трясти. Заглушив таким способом свист, москвич долго потом находился в тревоге и ожидании всяких неприятностей. Самой плохой приметой считалось, если самовар распаяется. В этом случае обязательно жди беды.

В купеческой среде чаепитие осуществлялось с особым размахом. Купцы проводили за чайным столом долгие часы и, бывало, выпивали по 20 стаканов — «чай по-купечески». Горячий чай был незаменимым средством во время долгих путешествий по дорогам России. На почтовых станциях чаем угощали как господ, так и ямщиков, поэтому самовары ставили и в «чистой» половине, и в ямщицкой. Зимой в дороге алкогольные напитки употреблять не рекомендовалось, так как при больших морозах опьянение могло привести к трагедии, а чай бодрил, согревал и поднимал настроение.

#28

Полное наименование Кружка для заваривания

Автор неизвестен

Дата создания конец XIX века

Техника фабричное производство

Место создания Россия

Размеры 10,5×11,3 см

Правообладатель изображений МУК «Котласский краеведческий музей»

Коллекция Котласский краеведческий музей

Автор неизвестен

Дата создания конец XIX века

Техника фабричное производство

Место создания Россия

Размеры 10,5×11,3 см

Правообладатель изображений МУК «Котласский краеведческий музей»

Коллекция Котласский краеведческий музей

#21

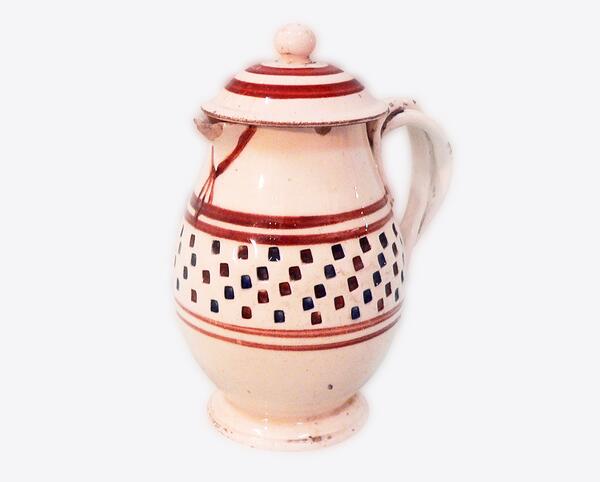

Молочник керамический

#8

#9

Молочник, или сливочник — это специальный сосуд для молока или сливок, один из обязательных предметов чайного или кофейного сервиза. Обычно их делают грушевидной формы. Молочники предназначены для того, чтобы в них хранить и подавать во время чаепития молоко или сливки.

Молочник из коллекции Котласского краеведческого музея неизвестный мастер выполнил в виде белого кувшинчика с маленьким носиком и с крышкой. Керамическая ручка выглядит как два перевитых жгута. Сам кувшинчик скромно орнаментирован полосками и квадратами.

Специализированные сосуды для сервировки молока существуют по крайней мере несколько тысячелетий. Исследования образцов древней посуды привели к выводу, что жители Британских островов употребляют молоко уже шесть тысяч лет. К такому заключению специалисты пришли, исследовав обломки сосудов, найденных в более чем десятке поселений первых земледельцев и скотоводов, с помощью спектрометрии, газовой хроматографии и изотопного анализа.

Прежде ошибочно считалось, что на столь раннем этапе развития человечества скот выращивался лишь ради мяса и шкур, а употреблять в пищу молоко люди догадались значительно позже. Более того, удалось установить, что во многом похожую на современный молочник посуду далекие предки использовали исключительно для хранения молока и ни для чего более. На Ближнем Востоке запрет использовать одну и ту же посуду для мясных и молочных продуктов нашел свое отражение в религиозных нормах иудаизма. Подобные обычаи имеют практический смысл — использование специальных сосудов для молока предохраняло его от преждевременной порчи.

Современные молочники появились в Великобритании, когда англичане начали добавлять молоко и сахар в чай в 1720-х годах. Появление молочников запаздывало по сравнению с другими элементами чайного сервиза — широкое распространение они получили лишь в 1740-е годы. Тогда серебряные изделия на трёх ножках — конструкция с одной опорой пользовалась спросом до 1730 года и вернулась после 1760 года — стали популярны в качестве подарков. Наборы из чайника, сахарницы и молочника, выполненных в едином стиле, распространились во времена короля Георга III, хотя отдельные образцы изредка встречались и ранее. В наше время молочник практически всегда входит в состав современных чайных сервизов.

Молочник из коллекции Котласского краеведческого музея неизвестный мастер выполнил в виде белого кувшинчика с маленьким носиком и с крышкой. Керамическая ручка выглядит как два перевитых жгута. Сам кувшинчик скромно орнаментирован полосками и квадратами.

Специализированные сосуды для сервировки молока существуют по крайней мере несколько тысячелетий. Исследования образцов древней посуды привели к выводу, что жители Британских островов употребляют молоко уже шесть тысяч лет. К такому заключению специалисты пришли, исследовав обломки сосудов, найденных в более чем десятке поселений первых земледельцев и скотоводов, с помощью спектрометрии, газовой хроматографии и изотопного анализа.

Прежде ошибочно считалось, что на столь раннем этапе развития человечества скот выращивался лишь ради мяса и шкур, а употреблять в пищу молоко люди догадались значительно позже. Более того, удалось установить, что во многом похожую на современный молочник посуду далекие предки использовали исключительно для хранения молока и ни для чего более. На Ближнем Востоке запрет использовать одну и ту же посуду для мясных и молочных продуктов нашел свое отражение в религиозных нормах иудаизма. Подобные обычаи имеют практический смысл — использование специальных сосудов для молока предохраняло его от преждевременной порчи.

Современные молочники появились в Великобритании, когда англичане начали добавлять молоко и сахар в чай в 1720-х годах. Появление молочников запаздывало по сравнению с другими элементами чайного сервиза — широкое распространение они получили лишь в 1740-е годы. Тогда серебряные изделия на трёх ножках — конструкция с одной опорой пользовалась спросом до 1730 года и вернулась после 1760 года — стали популярны в качестве подарков. Наборы из чайника, сахарницы и молочника, выполненных в едином стиле, распространились во времена короля Георга III, хотя отдельные образцы изредка встречались и ранее. В наше время молочник практически всегда входит в состав современных чайных сервизов.

#29

Полное наименование Молочник керамический

Автор неизвестен

Дата создания начало XX века

Место создания Россия

Техника обжиг, глазурирование

Размеры высота — 14 см, диаметр — 10 см

Правообладатель изображений Котласский краеведческий музей

Коллекция Котласский краеведческий музей

Автор неизвестен

Дата создания начало XX века

Место создания Россия

Техника обжиг, глазурирование

Размеры высота — 14 см, диаметр — 10 см

Правообладатель изображений Котласский краеведческий музей

Коллекция Котласский краеведческий музей

#22

Стол двухчастный деревянный

#10

#11

В коллекции Котласского краеведческого музея хранится стол, созданный в начале XX века. Его вместе с другой старинной мебелью в Котлас привез и передал в музей Николай Дедушенко из Кадникова, города в Сокольском районе Вологодской области.

Мебель принадлежала богатым кадниковским купцам первой гильдии Четверухиным. Дочь Евгения Евгеньевича Четверухина Александра вышла замуж за кадниковского городского голову и купца Григория Фёдоровича Флягина. У них родился сын Иван. Его женой стала школьная учительница Надежда Ивановна Постникова. После свадьбы Иван Григорьевич и Надежда Ивановна жили в большом двухэтажном доме Четверухиных, который перешёл по наследству Флягиным.

После того как муж Надежды Ивановны умер, она жила со своей сестрой Еленой Ивановной Постниковой, тоже школьной учительницей, в доме купцов Одинцовых, верхний этаж которого до этого успел купить муж Надежды Ивановны. Дом Четверухиных Флягины продали, мебель по наследству перешла к сестрам Постниковым.

Свое имущество сестры завещали Николаю Дедушенко — учителю музыки и пения, часовщику и настройщику музыкальных инструментов, который работал вместе с ними в школе. Он собирался открыть историко-мемориальную квартиру репрессированных учителей. Часть старинной мебели Николай Иванович отвез в Котласский музей.

Кадников славился мастерами деревянного искусства. Мебель, возможно, была изготовлена мастерами-краснодеревщиками Сокровиным и Орловым, а также лесничими Поповым-Введенским, Стратилатовым и Сумкиным. Мастера сделали стол из дорогого дерева. Он мог служить отдельно и располагаться вдоль стены как приставной стол, а еще мог быть частью большого обеденного стола, состоящего из двух одинаковых. Специально для этого на одной из ножек с внутренней стороны имеется металлический крючок, на другой ножке — металлическая петелька. Таким образом два одинаковых стола могли скрепить без страха, что они разойдутся.

Стол выполнен в классическом стиле. Раму скрепили шиповым соединением и двумя поперечными брусками. Ножки сделали разными — две изогнутые, еще две простой прямой формы, все четыре книзу сужаются. После ошкуривания поверхности стол покрыли тёмно-коричневым лаком, ножки и столешница сверху покрасили коричневой краской разных оттенков.

Мебель принадлежала богатым кадниковским купцам первой гильдии Четверухиным. Дочь Евгения Евгеньевича Четверухина Александра вышла замуж за кадниковского городского голову и купца Григория Фёдоровича Флягина. У них родился сын Иван. Его женой стала школьная учительница Надежда Ивановна Постникова. После свадьбы Иван Григорьевич и Надежда Ивановна жили в большом двухэтажном доме Четверухиных, который перешёл по наследству Флягиным.

После того как муж Надежды Ивановны умер, она жила со своей сестрой Еленой Ивановной Постниковой, тоже школьной учительницей, в доме купцов Одинцовых, верхний этаж которого до этого успел купить муж Надежды Ивановны. Дом Четверухиных Флягины продали, мебель по наследству перешла к сестрам Постниковым.

Свое имущество сестры завещали Николаю Дедушенко — учителю музыки и пения, часовщику и настройщику музыкальных инструментов, который работал вместе с ними в школе. Он собирался открыть историко-мемориальную квартиру репрессированных учителей. Часть старинной мебели Николай Иванович отвез в Котласский музей.

Кадников славился мастерами деревянного искусства. Мебель, возможно, была изготовлена мастерами-краснодеревщиками Сокровиным и Орловым, а также лесничими Поповым-Введенским, Стратилатовым и Сумкиным. Мастера сделали стол из дорогого дерева. Он мог служить отдельно и располагаться вдоль стены как приставной стол, а еще мог быть частью большого обеденного стола, состоящего из двух одинаковых. Специально для этого на одной из ножек с внутренней стороны имеется металлический крючок, на другой ножке — металлическая петелька. Таким образом два одинаковых стола могли скрепить без страха, что они разойдутся.

Стол выполнен в классическом стиле. Раму скрепили шиповым соединением и двумя поперечными брусками. Ножки сделали разными — две изогнутые, еще две простой прямой формы, все четыре книзу сужаются. После ошкуривания поверхности стол покрыли тёмно-коричневым лаком, ножки и столешница сверху покрасили коричневой краской разных оттенков.

#30

Полное наименование Стол двухчастный деревянный

Автор Предположительно, мастера-краснодеревщики и лесничие: Сокровин, Орлов, Попов-Введенский В.И., Стратилатов, Сумкин

Дата создания начало XIX века

Место создания Кадников, Сокольский район, Вологодская область, Россия

Техника ручная работа, лакирование

Размеры 98×66 см

Правообладатель изображений МУК «Котласский краеведческий музей»

Коллекция Котласский краеведческий музей

Автор Предположительно, мастера-краснодеревщики и лесничие: Сокровин, Орлов, Попов-Введенский В.И., Стратилатов, Сумкин

Дата создания начало XIX века

Место создания Кадников, Сокольский район, Вологодская область, Россия

Техника ручная работа, лакирование

Размеры 98×66 см

Правообладатель изображений МУК «Котласский краеведческий музей»

Коллекция Котласский краеведческий музей

#23

Кофта женская

#12

#13

Кофта «Казачок» — праздничная приталенная кофта с воротником-стойкой и длинными рукавами. Несмотря на название, этот тип одежды не относится к гардеробу казачек. Кофту, представленную в экспозиции, сшили из фабричной ткани коричневого цвета и посадили на хлопчатобумажный подклад, который повторяет крой кофты. Дополнительно по талии пришили пояс-завязку. Горловину и V-образный вырез закрыли кружевом, воротник декорировали кружевной лентой.

Ниже воротника по центру на передней полочке заложена складка, на которую пришили две пуговицы, обтянутые той же тканью. Фигурные манжеты к центру расширяются и образуют треугольный мысок, на который пришита пуговица. По краю они также украшены кружевом, с внутренней стороны видна подкладочная ткань коричневатого цвета.

Обычно «казачки» шили из тех же тканей, что и праздничные сарафаны, — из штофа, шелка, гарнитура. Предпочтение отдавали покупным однотонным тканям красного, синего, коричневого, кремового, розового, голубого цветов. Особой популярностью пользовалась жаккардовая ткань с растительным и цветочным орнаментом. Для подкладки использовали хлопчатобумажные ткани. Отделывали «казачки» так же, как и сарафаны, — золотым галуном, бахромой по низу рукавов и по подолу.

Несмотря на то, что под «казачок» надевали рубаху, он сидел на фигуре довольно гармонично. Возможно, большую популярность этот фасон приобрел потому, что помогал деревенским модницам обойти отсутствие корсета в их гардеробе — хорошо скроенный «казачок» на подкладке мог визуально сделать фигуру более стройной. О том, что кофта сидела довольно плотно, можно судить по крою передней полочки: она имеет изгиб в районе талии и уменьшенное расстояние между пуговицами, а это означает, что как раз туда приходилось наибольшее натяжение.

Уже в начале XX века часть крестьянок носила приталенную кофту с глухим воротом поверх сарафана — сообразно новой моде. При этом фасон «казачка» очень долго оставался частью народного костюма даже тогда, когда в городе о нем забыли. За это время существовали различные варианты его исполнения: из тафты, сатина, ситца. Вместе с юбкой или сарафаном он составил традиционный костюм «парочка».

Ниже воротника по центру на передней полочке заложена складка, на которую пришили две пуговицы, обтянутые той же тканью. Фигурные манжеты к центру расширяются и образуют треугольный мысок, на который пришита пуговица. По краю они также украшены кружевом, с внутренней стороны видна подкладочная ткань коричневатого цвета.

Обычно «казачки» шили из тех же тканей, что и праздничные сарафаны, — из штофа, шелка, гарнитура. Предпочтение отдавали покупным однотонным тканям красного, синего, коричневого, кремового, розового, голубого цветов. Особой популярностью пользовалась жаккардовая ткань с растительным и цветочным орнаментом. Для подкладки использовали хлопчатобумажные ткани. Отделывали «казачки» так же, как и сарафаны, — золотым галуном, бахромой по низу рукавов и по подолу.

Несмотря на то, что под «казачок» надевали рубаху, он сидел на фигуре довольно гармонично. Возможно, большую популярность этот фасон приобрел потому, что помогал деревенским модницам обойти отсутствие корсета в их гардеробе — хорошо скроенный «казачок» на подкладке мог визуально сделать фигуру более стройной. О том, что кофта сидела довольно плотно, можно судить по крою передней полочки: она имеет изгиб в районе талии и уменьшенное расстояние между пуговицами, а это означает, что как раз туда приходилось наибольшее натяжение.

Уже в начале XX века часть крестьянок носила приталенную кофту с глухим воротом поверх сарафана — сообразно новой моде. При этом фасон «казачка» очень долго оставался частью народного костюма даже тогда, когда в городе о нем забыли. За это время существовали различные варианты его исполнения: из тафты, сатина, ситца. Вместе с юбкой или сарафаном он составил традиционный костюм «парочка».

#31

Полное наименование Кофта женская

Автор неизвестен

Дата создания конец XIX века

Техника шитьё, ручная работа, машинный шов, фабричное производство

Место создания Россия

Размеры 50×123 см

Правообладатель изображений МУК «Котласский краеведческий музей»

Коллекция Котласский краеведческий музей

Автор неизвестен

Дата создания конец XIX века

Техника шитьё, ручная работа, машинный шов, фабричное производство

Место создания Россия

Размеры 50×123 см

Правообладатель изображений МУК «Котласский краеведческий музей»

Коллекция Котласский краеведческий музей

#24

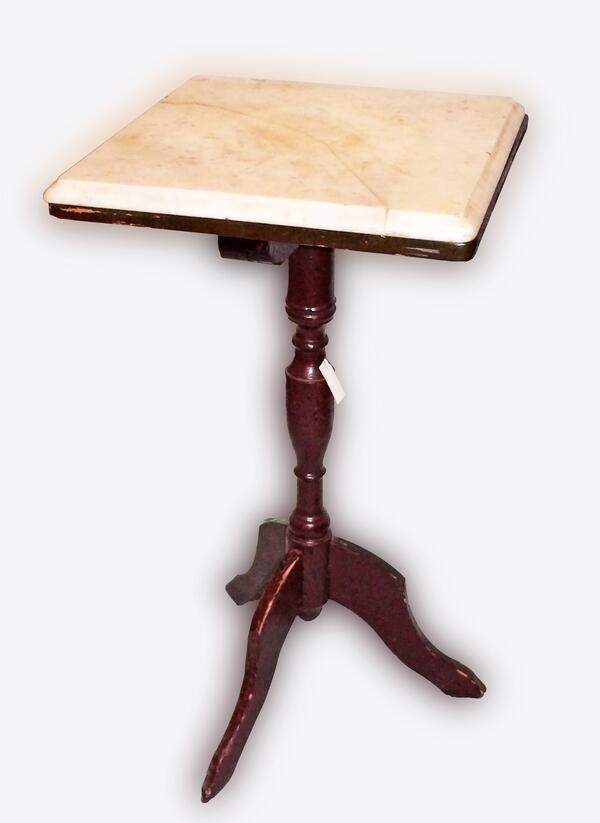

Столик треножник с мраморной столешницей

#14

#15

В коллекции Котласского краеведческого музея хранится старинный деревянный столик-треножник на фигурной точёной ножке с мраморной столешницей, выполненный мастерами в стиле эклектики последней четверти XIX века. Его использовали как подставку для статуэток, вазы, подсвечника, фонаря, просто для украшения интерьера.

Предположительно, этот столик был создан в городе Кадникове мастерами-краснодеревщиками Сокровиным и Орловым, а также лесничими Поповым-Введенским, Стратилатовым, Сумкиным. Тонкая эстетичная ножка столика для устойчивости переходит в треногу — три вырезанные из дерева короткие фигурные ножки. Квадратную столешницу мастера сделали из двух частей: нижняя часть деревянная, а верхнюю столешницу накрыли мраморной плитой итальянского происхождения. Мастера скруглили углы столешницы, сохранив ее квадратную форму. Деревянную часть столика сверху покрыли тёмно-коричневой краской и залакировали.

Трёхногие столики были популярны в георгианский период английской истории с начала XVIII по первую треть XIX века. В это время английский мастер мебельного искусства Чиппендейл создавал образцы мебели высокого качества из красного дерева, сочетающие в себе одновременно эстетичность и рациональность.

Мебель принадлежала семье купцов первой гильдии Четверухиным, жившим в в городе Кадникове Вологодской губернии. Дочь Евгения Четверухина Александра вышла замуж за кадниковского городского голову и купца Григория Флягина. У них родился сын Иван. По прошествии лет Иван женился на школьной учительнице Надежде Постниковой. После свадьбы молодожены жили в большом двухэтажном доме Четверухиных, который перешёл по наследству Флягиным.

После того как муж Надежды Ивановны умер, она вместе с сестрой Еленой Постниковой, тоже учительницей, перееехала на новое место жительства — в дом купцов Одинцовых, верхний этаж которого ранее выкупил Иван Флягин. Дом Четверухиных Флягины продали, а вся мебель досталась сестрам Постниковым.

Своё имущество сестры завещали Николаю Дедушенко — учителю музыки и пения, часовщику и настройщику музыкальных инструментов, который работал вместе с ними в школе. Он намеревался открыть историко-мемориальную квартиру репрессированных учителей. Позже часть этой старинной мебели Дедушенко привез в Котлас и передал в коллекцию краеведческого музея.

Предположительно, этот столик был создан в городе Кадникове мастерами-краснодеревщиками Сокровиным и Орловым, а также лесничими Поповым-Введенским, Стратилатовым, Сумкиным. Тонкая эстетичная ножка столика для устойчивости переходит в треногу — три вырезанные из дерева короткие фигурные ножки. Квадратную столешницу мастера сделали из двух частей: нижняя часть деревянная, а верхнюю столешницу накрыли мраморной плитой итальянского происхождения. Мастера скруглили углы столешницы, сохранив ее квадратную форму. Деревянную часть столика сверху покрыли тёмно-коричневой краской и залакировали.

Трёхногие столики были популярны в георгианский период английской истории с начала XVIII по первую треть XIX века. В это время английский мастер мебельного искусства Чиппендейл создавал образцы мебели высокого качества из красного дерева, сочетающие в себе одновременно эстетичность и рациональность.

Мебель принадлежала семье купцов первой гильдии Четверухиным, жившим в в городе Кадникове Вологодской губернии. Дочь Евгения Четверухина Александра вышла замуж за кадниковского городского голову и купца Григория Флягина. У них родился сын Иван. По прошествии лет Иван женился на школьной учительнице Надежде Постниковой. После свадьбы молодожены жили в большом двухэтажном доме Четверухиных, который перешёл по наследству Флягиным.

После того как муж Надежды Ивановны умер, она вместе с сестрой Еленой Постниковой, тоже учительницей, перееехала на новое место жительства — в дом купцов Одинцовых, верхний этаж которого ранее выкупил Иван Флягин. Дом Четверухиных Флягины продали, а вся мебель досталась сестрам Постниковым.

Своё имущество сестры завещали Николаю Дедушенко — учителю музыки и пения, часовщику и настройщику музыкальных инструментов, который работал вместе с ними в школе. Он намеревался открыть историко-мемориальную квартиру репрессированных учителей. Позже часть этой старинной мебели Дедушенко привез в Котлас и передал в коллекцию краеведческого музея.

#32

Полное наименование Столик треножник с мраморной столешницей

Автор Предположительно, мастера-краснодеревщики и лесничие: Сокровин, Орлов, Попов-Введенский В.И., Стратилатов, Сумкин

Дата создания конец XIX века

Место создания Кадников, Сокольский район, Вологодская область, Россия

Техника резьба

Размеры 40×40 см

Правообладатель изображений МУК «Котласский краеведческий музей»

Коллекция Котласский краеведческий музей

Автор Предположительно, мастера-краснодеревщики и лесничие: Сокровин, Орлов, Попов-Введенский В.И., Стратилатов, Сумкин

Дата создания конец XIX века

Место создания Кадников, Сокольский район, Вологодская область, Россия

Техника резьба

Размеры 40×40 см

Правообладатель изображений МУК «Котласский краеведческий музей»

Коллекция Котласский краеведческий музей

#25

Часы настенные в деревянном резном корпусе

#16

#17

В коллекции Котласского краеведческого музея хранятся старинные часы «Le Roi à Paris», что переводится как «Король Парижа». Производством механических часов под этой маркой занимались сразу несколько немецких фабрик, крупнейшими из которых были «Schlenker-Kienzle», «Yunghans», «FMS» и «PHS». Под маркой «Le Roi à Paris» настенные часы массово ввозили в Российскую империю в начале ХХ века, поскольку зажиточные россияне хотели видеть у себя в домах часы немецкого качества с красивым французским дизайном.

Настенные часы «Le Roi a Paris» относились к разряду недорогих, доступных широким слоям населения. Это были механические часы с пружинным заводом и с эмалевыми циферблатами, отдаленно напоминающие «Венские регуляторы» — дорогие часы высокого качества, которые выпускались австрийцами и немцами.

Маркировка циферблатов надписью «Le Roi à Paris» — маркетинговый ход, желание привлечь покупателей. Немцам удалось без последствий использовать имя знаменитой французской фирмы, существовавшей с конца XVIII века. Возможно, марка «Le Roi à Paris» не была зарегистрирована в Германии. Компания «Schlenker-Kienzle» официально зарегистрировала старинную торговую марку «Le Roi à Paris» на себя только 16 марта 1909 года. С тех пор надпись «Le Roi à Paris» можно встретить, как правило, только на настенных часах производства «Kienzle».

У музейного экспоната корпус деревянный, покрыт тёмным лаком, передняя и боковые стенки выполнены в виде рамок с прозрачным стеклом, задняя стенка деревянная. Переднюю стенку можно открыть или зафиксировать в закрытом положении откидным крючком. Вдоль боковых краев передней стенки мастера приладили профилированные колонны, а верхний край передней стенки прикрыли деревянной накладкой.

На верхней стороне корпуса размещена широкая деревянная крышка, в передний край которой вставили деревянный фронтон. Внутри к задней стенке часов в верхней части прикрепили бронзовую фигурную пластину, на которой установлены два кронштейна для крепления часового механизма. На пластине рельефные завитки и эмблема фирмы «DLER GONG». В экспонате часовой механизм с круглым циферблатом, покрытым белой эмалью, с надписью «Le roi à Paris». На маятнике мастер разместил белую эмалевую вставку с изображением стрелы и литерами «R A» на фоне растительного орнамента.

Настенные часы «Le Roi a Paris» относились к разряду недорогих, доступных широким слоям населения. Это были механические часы с пружинным заводом и с эмалевыми циферблатами, отдаленно напоминающие «Венские регуляторы» — дорогие часы высокого качества, которые выпускались австрийцами и немцами.

Маркировка циферблатов надписью «Le Roi à Paris» — маркетинговый ход, желание привлечь покупателей. Немцам удалось без последствий использовать имя знаменитой французской фирмы, существовавшей с конца XVIII века. Возможно, марка «Le Roi à Paris» не была зарегистрирована в Германии. Компания «Schlenker-Kienzle» официально зарегистрировала старинную торговую марку «Le Roi à Paris» на себя только 16 марта 1909 года. С тех пор надпись «Le Roi à Paris» можно встретить, как правило, только на настенных часах производства «Kienzle».

У музейного экспоната корпус деревянный, покрыт тёмным лаком, передняя и боковые стенки выполнены в виде рамок с прозрачным стеклом, задняя стенка деревянная. Переднюю стенку можно открыть или зафиксировать в закрытом положении откидным крючком. Вдоль боковых краев передней стенки мастера приладили профилированные колонны, а верхний край передней стенки прикрыли деревянной накладкой.

На верхней стороне корпуса размещена широкая деревянная крышка, в передний край которой вставили деревянный фронтон. Внутри к задней стенке часов в верхней части прикрепили бронзовую фигурную пластину, на которой установлены два кронштейна для крепления часового механизма. На пластине рельефные завитки и эмблема фирмы «DLER GONG». В экспонате часовой механизм с круглым циферблатом, покрытым белой эмалью, с надписью «Le roi à Paris». На маятнике мастер разместил белую эмалевую вставку с изображением стрелы и литерами «R A» на фоне растительного орнамента.

#33

Полное наименование Часы настенные в деревянном резном корпусе

Автор неизвестен

Дата создания начало XIX века

Место создания Германия

Техника резьба

Размеры 95×38 см

Коллекция Котласский краеведческий музей

Правообладатель изображений МУК «Котласский краеведческий музей»

Автор неизвестен

Дата создания начало XIX века

Место создания Германия

Техника резьба

Размеры 95×38 см

Коллекция Котласский краеведческий музей

Правообладатель изображений МУК «Котласский краеведческий музей»

читать дальшескрыть

00:00

00:00

1x

Бутылка,Горка,Кружка,Молочник,Столы,Кофта,Часы

Коллекция

0

Открыть в приложении

Поделиться