Таежные шорцы издавна собирали кендырь (коноплю и крапиву) в диком виде, но под влиянием русских соседей начали выращивать коноплю наряду с пшеницей и ячменем, одинаково прибегая к подсечно-огневому типу земледелия. Собранные вручную и просушенные кендырные стебли («дудки») ломали пополам, руками и зубами обдирали волокно, отбивали деревянными трепалами кылыш и соединяли в пучки тудам. Их складывали в берестяные короба улан кендир и пересыпали ячменной шелухой, чтобы предотвратить спутывание. Затем волокна сращивали в нити, сматывали трубочками и отбеливали в кипятке с добавлением березовой и осиновой коры. На этом подготовка к прядению заканчивалась.

В XIX веке на юге Западной Сибири стало активно развиваться льноводство, и тогда же в обиход местных жителей вошли прялки и чесала, необходимые для обработки этого продукта.

Попытки южных шорцев также разводить лен не увенчались успехом из-за сложных природных условий и примитивных методов обработки земли. Однако инструменты и технология льняного производства оказались пригодными и для очистки кендыря — крапивы и конопли.

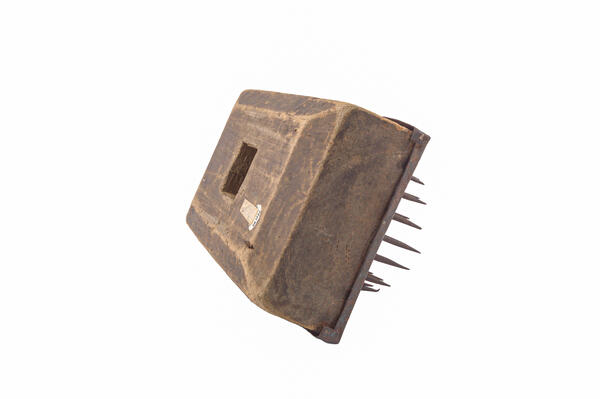

Шорки занимались чесанием зимой. Отрепанные волокна укладывали между зубьями щетки и протаскивали через них несколько раз. После каждой проходки на щетке оставались грубые волокна, которые не выбрасывали, а использовали для создания ниток более низкого качества или плетения веревок.

Посредством чесания волокна разделяли на короткие, средние и длинные: чем длиннее волокно, тем тоньше из него получается пряжа и качественнее полотно, сотканное на примитивных станках кендырь-табег. Представленное чесало, или железная щеть, предназначалась для первого, грубого прочесывания.

На Руси гребни-чесала применяли с XI–XII веков, о чем свидетельствуют археологические находки. Тогда же, вероятно, появилась востребованная профессия гребенщика. В разных местностях шерсть и растительные волокна чесали с неодинаковой тщательностью. Считается, что многократное чесание было характерно только для средневолжских и северо-восточных губерний России.