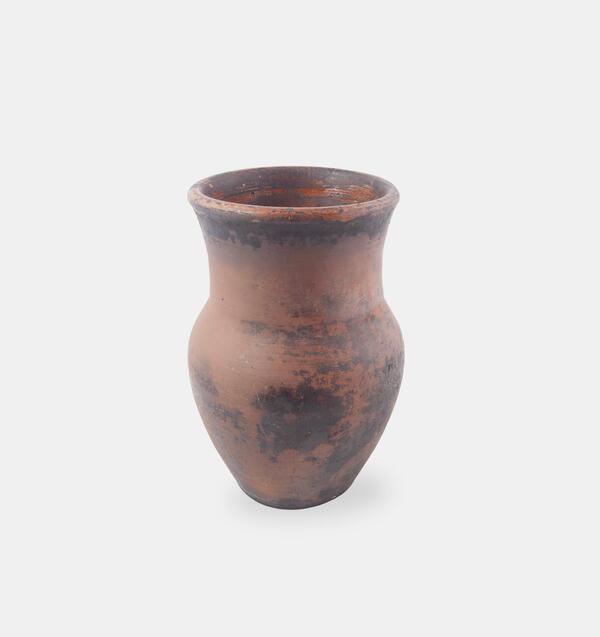

Во второй половине XIX — начале XX века для готовки и хранения продуктов шорцы использовали деревянную, берестяную, глиняную и металлическую, в том числе печную и очажную утварь. К последней относились всевозможные сковороды и чайники, кочерги и ухваты — покупные или кустарного производства.

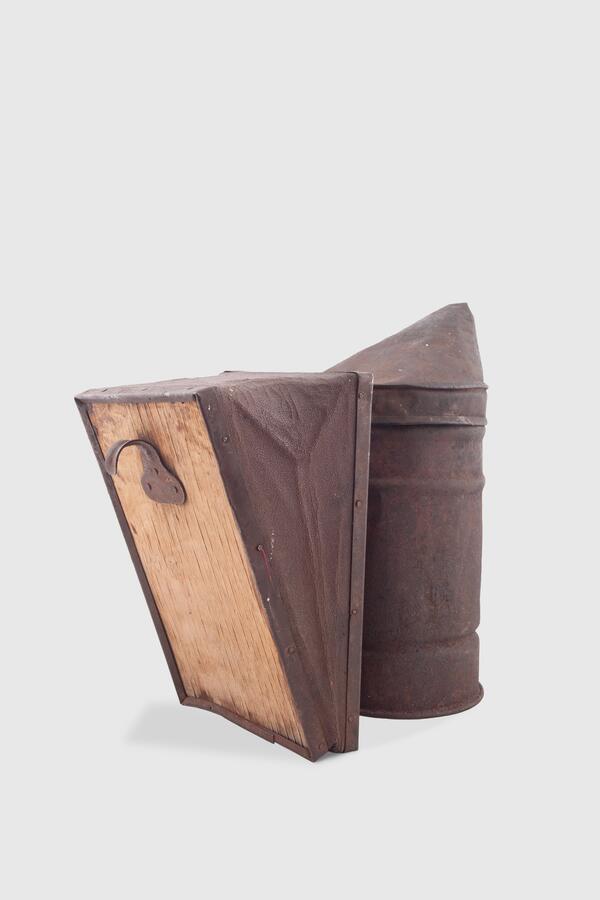

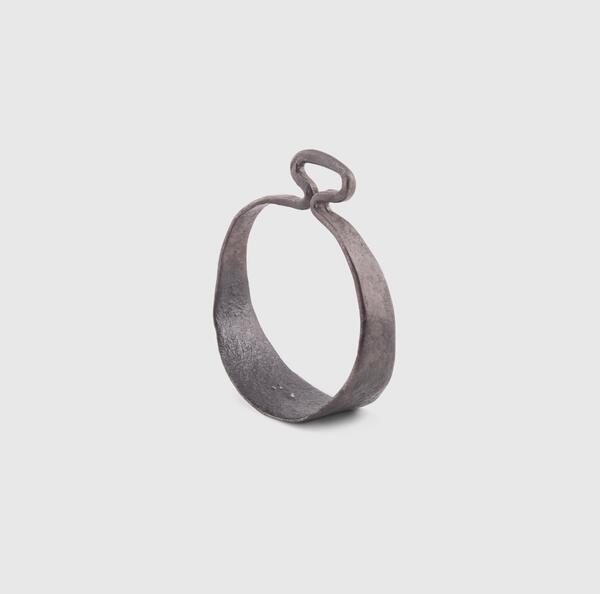

Чтобы приготовить кушанье на огне, продукты клали в чугунок, который помещали над костром на металлическую треногу или ставили в печь. Перемещали его при помощи ухвата.

Чугун — долговечный материал, который не боится ни ржавчины, ни перегрева, хотя может расколоться от резкого перепада температуры или случайного механического повреждения. Чугунная литая посуда быстро и равномерно нагревается и долго сохраняет тепло, поэтому еда в ней томится, сохраняя полезные свойства, и не пригорает.

В чугунках тушили картофель, брюкву, свеклу, морковь, капусту (с начала XX века их выращивали около дома), томили кровяную колбасу, парили калину, листья смородины и белоголовника. На другом чугунном изделии — сковороде — выпекали круглый хлеб калаш.

В первой половине XX столетия в быту шорцев, проживавших вблизи городов и крупных поселков, появились чугунные жаровни. Детали ухватов, треноги, сковородники и другие металлические изделия ковали на заказ местные кузнецы.

В монографии «Горная Шория. Историко-этнографические очерки» Валерий Макарович Кимеев и Александр Иванович Копытов рассматривают и другие изделия из чугуна, популярные у шорского народа. К ним относятся, кроме уже упоминавшихся предметов, «гусятницы… и рукомойники. До сих пор шорцы используют плоские котлы кооргуш и глубокие казан, сковороды, ухваты капкыш, кочерги козеге, чайники, самовары кустарного производства». Удостоились упоминания и сосуды роче, напоминающие кувшины с высоким горлом и «составляющие комплект самогонного аппарата».

Продукция Абазинского, Гурьевского и Томского металлургических производств с развитием торговли в сибирских городах стала часто появляться на ярмарках.

Экспонируемый чугунок привезли в музей из экспедиции в шорский поселок Учас Ортонского территориального управления.