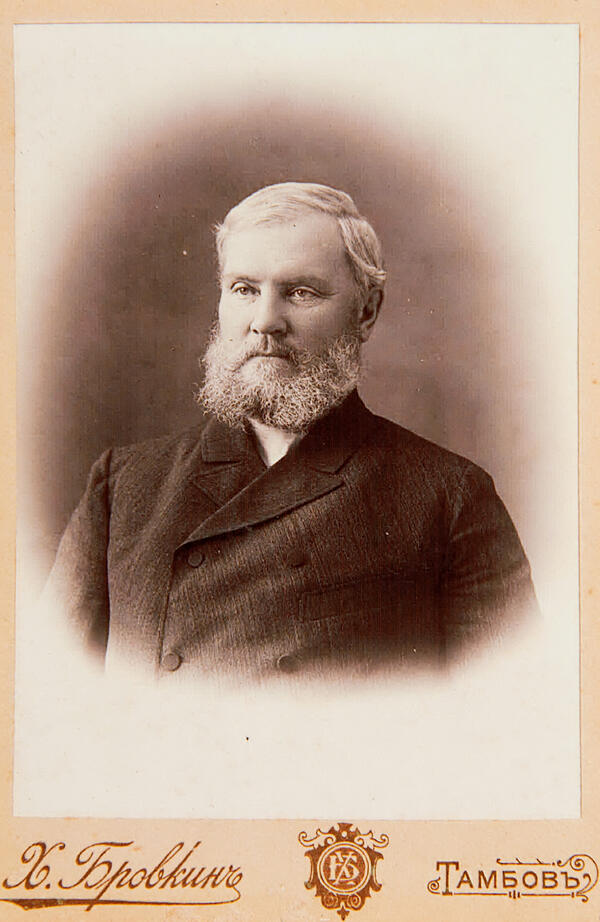

Михаил Андреевич Заверячев служил управляющим в имении Боратынских в Ильиновке Кирсановского уезда с 1880 по 1917 год. Фотография М.А. Заверячева в Кирсановском музее датируется, вероятно, началом XX века.

#66

Фотография Заверячева М.А.

#6

#67

И всех нас звали «дворней», вероятно, от слова «двор», «придворные». Помещичий же дом был по подобию царского дворца, центром, а мы, окружающие, и составляли его двор.

Крестник М.А. Заверячева, митрополит Вениамин (в миру Иван Афанасьевич Федченков), уроженец Ильиновки, писал в своих воспоминаниях

#61

Из воспоминаний митрополита Вениамина мы узнаем, что в среде дворовых служащих существовала своя иерархия. Самое низшее положение в ней занимал пастух. К наиболее привилегированной части относились экономка, садовник и ключник, а главенствующее положение занимали «управленцы»: приказчик (объездчик), конторщик и управляющий (бурмистр). Управляющий имением заведовал всеми хозяйственными делами и отличался исключительным положением по близости к «господам».

На черно-белой фотографии из Кирсановского краеведческого музея запечатлен М.А. Заверячев в пожилом возрасте. Судя по надписи на паспарту, фотография была сделана в фотоателье Хрисанфа Даниловича Бровкина, расположенном на улице Большой в Тамбове. В то время владельцы фотографических заведений подчинялись правилам ремесленного устава и обер-полицмейстеру. Фотографические заведения были подчинены общим правилам для типографий, поэтому закон о печати от 6 апреля 1865 года коснулся всех фотографических ателье России. Их владельцы обязаны были обозначать на выпускаемой продукции свое имя и адрес заведения. Для этих целей использовались фирменные паспарту или штампы. Вся фотопродукция подвергалась цензуре, для чего два экземпляра каждого из снимков оставались в фотоателье для дальнейшего представления полицмейстеру.

Хотя к началу XX века цены на фотографические услуги стали доступнее, позволить себе сфотографироваться на память могли по-прежнему только обеспеченные люди. Но спрос на такие услуги не ослабевал, поскольку существовала мода на фотографию.

Было принято фотографироваться именно в фотосалонах, чтобы подарить фотокарточку со своим изображением близким людям. Вот и Михаил Андреевич Заверячев, вероятно, при поездке по делам в Тамбов посетил фотоателье Бровкина, хотя его сын, Владимир Заверячев, был фотографом-любителем и не раз фотографировал отца в Ильиновке.

На черно-белой фотографии из Кирсановского краеведческого музея запечатлен М.А. Заверячев в пожилом возрасте. Судя по надписи на паспарту, фотография была сделана в фотоателье Хрисанфа Даниловича Бровкина, расположенном на улице Большой в Тамбове. В то время владельцы фотографических заведений подчинялись правилам ремесленного устава и обер-полицмейстеру. Фотографические заведения были подчинены общим правилам для типографий, поэтому закон о печати от 6 апреля 1865 года коснулся всех фотографических ателье России. Их владельцы обязаны были обозначать на выпускаемой продукции свое имя и адрес заведения. Для этих целей использовались фирменные паспарту или штампы. Вся фотопродукция подвергалась цензуре, для чего два экземпляра каждого из снимков оставались в фотоателье для дальнейшего представления полицмейстеру.

Хотя к началу XX века цены на фотографические услуги стали доступнее, позволить себе сфотографироваться на память могли по-прежнему только обеспеченные люди. Но спрос на такие услуги не ослабевал, поскольку существовала мода на фотографию.

Было принято фотографироваться именно в фотосалонах, чтобы подарить фотокарточку со своим изображением близким людям. Вот и Михаил Андреевич Заверячев, вероятно, при поездке по делам в Тамбов посетил фотоателье Бровкина, хотя его сын, Владимир Заверячев, был фотографом-любителем и не раз фотографировал отца в Ильиновке.

#69

Название: Фотография Заверячева М.А.

Автор: Бровкин Х.Д.

Дата создания: начало XX века

Место создания: Кирсановский уезд, Российская империя

Техника: фотография

Размеры: 16,5×11 см

Автор: Бровкин Х.Д.

Дата создания: начало XX века

Место создания: Кирсановский уезд, Российская империя

Техника: фотография

Размеры: 16,5×11 см

#59

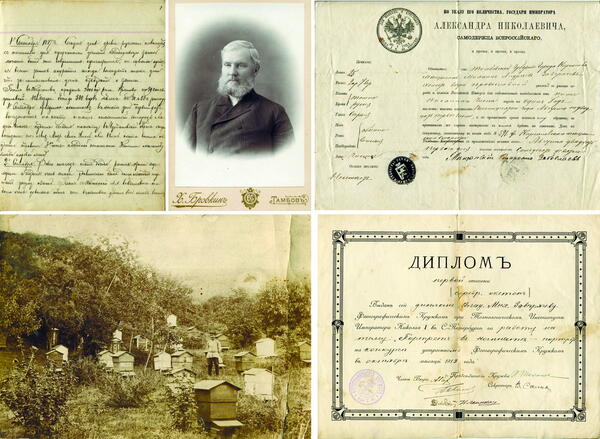

Дневник управляющего

#39

Михаил Андреевич Заверячев был управляющим имением Боратынских в Ильиновке. Дневник, хранящийся теперь в Кирсановском краеведческом музее, он вел три года (с 1 сентября 1887-го по 15 июля 1890 года). Заверячев стал управляющим в Ильиновке, сменив на этом посту своего умершего отца Андрея Нестеровича.

Дневник Михаила Заверячева — это не просто описание быта дворянской усадьбы Боратынских и хозяйственных забот ее управляющего. Михаил Андреевич создал выразительный образ своей эпохи. Большую часть дневника занимают будничные события в жизни Михаила Андреевича: сельскохозяйственные работы, прогнозы погоды, зарисовки из деревенской жизни, болезни и смерти обитателей усадьбы, знакомых и близких управляющего. Среди них встречаются особенные события, представляющие интерес и для современного читателя: молотьба хлеба паровым молотом, обрушение моста через Вяжлю под свадебным кортежем, небывалое половодье в декабре из-за продолжительных ливневых дождей, поджог в селе Сергиевка в июле 1888 года, в результате которого сгорели 12 дворов.

В дневнике Заверячева нашли отражение заметные события уездного и губернского городов: встреча в 1889 году великого князя Николая Николаевича в Кирсанове, гастроли цирка Томсона в Тамбове, эпидемия тифоидной лихорадки в июле 1889 года. Не оставил без внимания он и происшествия российского масштаба: крушение императорского поезда близ станции Борки в 1888 году, переселение молокан на Амур.

Заверячев был приближен к семье Боратынских, которые ценили его не только как добросовестного служащего, но и как умного, мыслящего человека. У Михаила Андреевича хранились книги с автографами членов семьи Боратынских. Среди них — работа Михаила Андреевича Боратынского «Род дворян Боратынских» и сборник стихотворений Алексея Михайловича Жемчужникова «Песни старости» с дарственной надписью: «Михаилу Андреевичу Заверячеву от автора. 18 Июня 1901 г. Ильиновка». Эти книги также хранятся в Кирсановском краеведческом музее.

После раздела имений между сыновьями Боратынского Заверячев остался на своей должности. В 1909 году он приобрел из состава заложенного в банке ильиновского имения участок земли в 30 десятин, расположенный на границе сел Сергиевка и Ильиновка. После революции Михаил Заверячев жил в Кирсанове.

Дневник Михаила Заверячева — это не просто описание быта дворянской усадьбы Боратынских и хозяйственных забот ее управляющего. Михаил Андреевич создал выразительный образ своей эпохи. Большую часть дневника занимают будничные события в жизни Михаила Андреевича: сельскохозяйственные работы, прогнозы погоды, зарисовки из деревенской жизни, болезни и смерти обитателей усадьбы, знакомых и близких управляющего. Среди них встречаются особенные события, представляющие интерес и для современного читателя: молотьба хлеба паровым молотом, обрушение моста через Вяжлю под свадебным кортежем, небывалое половодье в декабре из-за продолжительных ливневых дождей, поджог в селе Сергиевка в июле 1888 года, в результате которого сгорели 12 дворов.

В дневнике Заверячева нашли отражение заметные события уездного и губернского городов: встреча в 1889 году великого князя Николая Николаевича в Кирсанове, гастроли цирка Томсона в Тамбове, эпидемия тифоидной лихорадки в июле 1889 года. Не оставил без внимания он и происшествия российского масштаба: крушение императорского поезда близ станции Борки в 1888 году, переселение молокан на Амур.

Заверячев был приближен к семье Боратынских, которые ценили его не только как добросовестного служащего, но и как умного, мыслящего человека. У Михаила Андреевича хранились книги с автографами членов семьи Боратынских. Среди них — работа Михаила Андреевича Боратынского «Род дворян Боратынских» и сборник стихотворений Алексея Михайловича Жемчужникова «Песни старости» с дарственной надписью: «Михаилу Андреевичу Заверячеву от автора. 18 Июня 1901 г. Ильиновка». Эти книги также хранятся в Кирсановском краеведческом музее.

После раздела имений между сыновьями Боратынского Заверячев остался на своей должности. В 1909 году он приобрел из состава заложенного в банке ильиновского имения участок земли в 30 десятин, расположенный на границе сел Сергиевка и Ильиновка. После революции Михаил Заверячев жил в Кирсанове.

#71

Название: Дневник управляющего

Автор: Заверячев М.А.

Дата создания: 1890

Место создания: Кирсановский уезд, Российская империя

Техника: рукопись

Размеры: 20×16 см

Автор: Заверячев М.А.

Дата создания: 1890

Место создания: Кирсановский уезд, Российская империя

Техника: рукопись

Размеры: 20×16 см

#5

Паспорт Заверячева М.А.

#36

Управляющий большим поместьем Боратынских в Ильиновке Михаил Андреевич Заверячев часто отлучался по делам. Судя по записям в его дневнике, он регулярно ездил в Кирсанов на ярмарку, в Тамбов для уплаты процентов по векселям, объезжал по хозяйственным надобностям соседние усадьбы. В конце XIX века любые перемещения требовали наличия паспорта. В разное время документы, разрешавшие проезд по стране, назывались «покормёжные письма», «пропускные письма» и «подорожные грамоты».

Печатные паспорта были введены на территории России в 1803 году. Слово «паспорт» было заимствовано из французского языка. Оно обозначало разрешение на проезд через порт. Закон обязывал всех граждан предъявлять паспорта при переезде из одной губернии в другую на установленных в городах заставах, а по прибытии на место — полиции.

С 1833 года и до конца XIX века основным законом, определявшим права и обязанности полиции по осуществлению паспортного режима в Российской империи, являлся «Устав о паспортных и беглых».

Главное правило Устава гласило, что никто не может отлучаться от места постоянного жительства без узаконенного вида или паспорта. Не служившие на государственной службе дворяне могли не иметь паспортов, для них документом являлась грамота на дворянское достоинство. Для крестьян и мещан было установлено три категории паспортов, выдаваемых в зависимости от удаления лица от основного места жительства и срока их действия (максимально до трех лет).

В случае задержания лица с просроченным паспортом полиция, подвергнув задержанного в административном порядке аресту на двое-трое суток, высылала его к месту прописки. Если задержанный не имел узаконенного вида на жительство и ему не удавалось удостоверить свою личность, то с ним поступали как с бродягой. В России бродяжничество квалифицировалось как уголовное преступление и каралось ссылкой в Сибирь «на водворение» (ст. 950 Уложения о наказаниях).

Паспорт, хранящийся в Кирсановском музее, был выдан мещанину Тамбовской губернии Кирсановского уезда Михаилу Андреевичу Заверячеву в 1879 году сроком на один год. Из этого паспорта можно узнать возраст М.А. Заверячева на тот момент — 25 лет, семейное положение — холост, приметы — рост 2 аршина 7 вершков (173 см), глаза серые, волосы темно-русые. Подписан паспорт мещанским старостой Забозлаевым. Фото М.А. Заверячева также хранится в Кирсановском краеведческом музее.

Печатные паспорта были введены на территории России в 1803 году. Слово «паспорт» было заимствовано из французского языка. Оно обозначало разрешение на проезд через порт. Закон обязывал всех граждан предъявлять паспорта при переезде из одной губернии в другую на установленных в городах заставах, а по прибытии на место — полиции.

С 1833 года и до конца XIX века основным законом, определявшим права и обязанности полиции по осуществлению паспортного режима в Российской империи, являлся «Устав о паспортных и беглых».

Главное правило Устава гласило, что никто не может отлучаться от места постоянного жительства без узаконенного вида или паспорта. Не служившие на государственной службе дворяне могли не иметь паспортов, для них документом являлась грамота на дворянское достоинство. Для крестьян и мещан было установлено три категории паспортов, выдаваемых в зависимости от удаления лица от основного места жительства и срока их действия (максимально до трех лет).

В случае задержания лица с просроченным паспортом полиция, подвергнув задержанного в административном порядке аресту на двое-трое суток, высылала его к месту прописки. Если задержанный не имел узаконенного вида на жительство и ему не удавалось удостоверить свою личность, то с ним поступали как с бродягой. В России бродяжничество квалифицировалось как уголовное преступление и каралось ссылкой в Сибирь «на водворение» (ст. 950 Уложения о наказаниях).

Паспорт, хранящийся в Кирсановском музее, был выдан мещанину Тамбовской губернии Кирсановского уезда Михаилу Андреевичу Заверячеву в 1879 году сроком на один год. Из этого паспорта можно узнать возраст М.А. Заверячева на тот момент — 25 лет, семейное положение — холост, приметы — рост 2 аршина 7 вершков (173 см), глаза серые, волосы темно-русые. Подписан паспорт мещанским старостой Забозлаевым. Фото М.А. Заверячева также хранится в Кирсановском краеведческом музее.

#68

Название: Паспорт Заверячева М.А.

Дата создания: 1880

Место создания: Кирсановский уезд, Российская империя

Техника: типографская печать, рукопись

Размеры: 23,5×29 см

Дата создания: 1880

Место создания: Кирсановский уезд, Российская империя

Техника: типографская печать, рукопись

Размеры: 23,5×29 см

#20

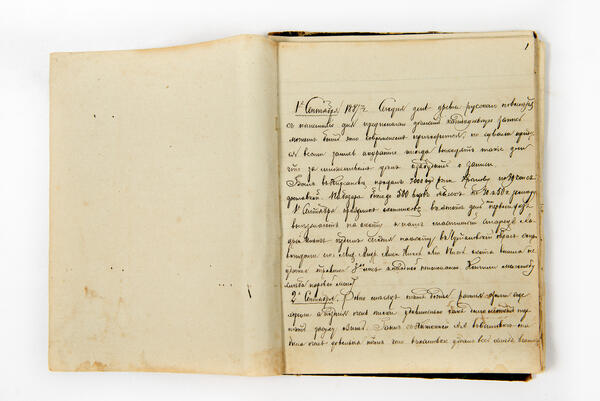

Фотография пасеки в Ильиновке

#48

В конце XIX века дворянские усадьбы превратились в своего рода сельскохозяйственные комплексы, где крестьяне занимались растениеводством, животноводством, лесоводством. Пчеловодство занимало важную часть в хозяйстве усадьбы. По данным, опубликованным в 1901 году в книге П.Г. Чефранова «Русская пчелопромышленность к началу XX века», в 1900 году в Российской империи насчитывалось 328 тысяч пасек или 5 миллионов 289 тысяч пчелиных семей. Из них только 13% содержались в рамочных ульях, остальные — по старой технологии в неразборных (колоды, дуплянки, сапетки). В дуплянках и колодах пчелы размещались внутри выдолбленного ствола дерева. Сапетка — это улей, сплетенный из лозы или соломы, часто обмазанный глиной для лучшей изоляции. Именно сапетка изображена на гербах Тамбова и Тамбовской области.

Изначально пчеловодство возникло как бортничество, то есть в виде сбора меда и воска диких пчел, затем пчел стали содержать на пасеках. Во многих помещичьих имениях в то время были свои пасеки. Пчеловодство в помещичьих имениях практически не отличалось от крестьянского, но пасеки, конечно, были лучше организованы, потому что помещики имели больше средств на их содержание. Уход за пчельником поручался профессиональному пчеловоду, от старания и добросовестности которого зависело и состояние пасеки, и уровень доходов от нее.

На пасеке Боратынских в селе Ильиновка в конце XIX — начале XX века пчеловодом был Михаил Нестерович Заверячев, дядя управляющего имением М.А. Заверячева. Судя по фотографии, пасека в имении Боратынских была передовой для своего времени: большинство ульев современной конструкции, рамочные; колод на пасеке всего несколько штук.

Система колодного пчеловодства сохранялась в России вплоть до XX века. Первый в мире разборный рамочный улей изобрел наш соотечественник П.И. Прокопович в январе 1814 года. Но, несмотря на удобство в использовании, в России рамочный улей внедрялся на пасеках очень медленно. Даже в 1910 году, почти через сто лет после изобретения рамочного улья, из имевшихся тогда в России почти 6 миллионов пчелиных семей в таких ульях содержалось только 35%.

Изначально пчеловодство возникло как бортничество, то есть в виде сбора меда и воска диких пчел, затем пчел стали содержать на пасеках. Во многих помещичьих имениях в то время были свои пасеки. Пчеловодство в помещичьих имениях практически не отличалось от крестьянского, но пасеки, конечно, были лучше организованы, потому что помещики имели больше средств на их содержание. Уход за пчельником поручался профессиональному пчеловоду, от старания и добросовестности которого зависело и состояние пасеки, и уровень доходов от нее.

На пасеке Боратынских в селе Ильиновка в конце XIX — начале XX века пчеловодом был Михаил Нестерович Заверячев, дядя управляющего имением М.А. Заверячева. Судя по фотографии, пасека в имении Боратынских была передовой для своего времени: большинство ульев современной конструкции, рамочные; колод на пасеке всего несколько штук.

Система колодного пчеловодства сохранялась в России вплоть до XX века. Первый в мире разборный рамочный улей изобрел наш соотечественник П.И. Прокопович в январе 1814 года. Но, несмотря на удобство в использовании, в России рамочный улей внедрялся на пасеках очень медленно. Даже в 1910 году, почти через сто лет после изобретения рамочного улья, из имевшихся тогда в России почти 6 миллионов пчелиных семей в таких ульях содержалось только 35%.

#45

Название: Фотография пасеки в Ильиновке

Дата создания: начало XX века

Место создания: Кирсановский уезд, Российская империя

Техника: фотография

Размеры: 9,9×11,2 см

Дата создания: начало XX века

Место создания: Кирсановский уезд, Российская империя

Техника: фотография

Размеры: 9,9×11,2 см

#72

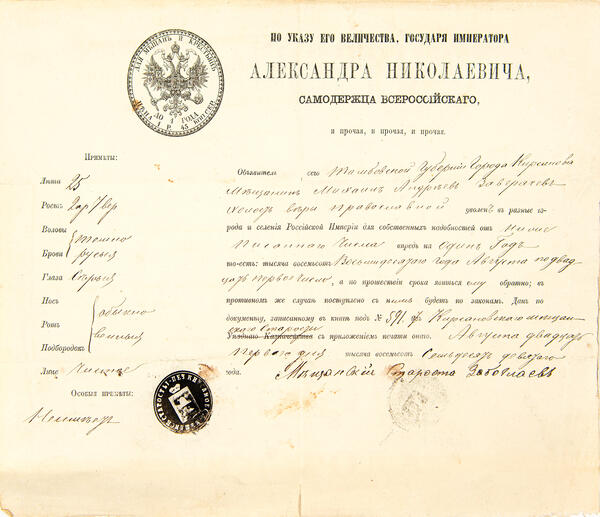

Диплом Заверячева В.М.

#29

В усадьбах Боратынских и Чичериных Кирсановского уезда жила и служила целая династия управляющих Заверячевых. Родоначальник династии Андрей Нестерович Заверячев был камердинером Боратынских в Ильиновке. Отмеченный господами за грамотность, честность и организаторские способности, позже он был назначен управляющим имением. У Андрея Нестеровича было девять детей. Два его сына впоследствии тоже стали управляющими: Иван Андреевич — в Карауле у Чичериных, а Михаил Андреевич — в Ильиновке, сменив на этом посту отца.

Брат Андрея Нестеровича, Михаил Нестерович, также служил Боратынским: он был пчеловодом в Ильиновке. У Михаила Андреевича было три сына: Владимир, Сергей и Василий. Старший сын Михаила Андреевича Владимир Михайлович Заверячев был фотографом-любителем. Во время учебы в Технологическом институте Императора Николая I в Санкт-Петербурге он участвовал в деятельности фотографического кружка при этом институте.

В Кирсановском краеведческом музее находятся на хранении награды Владимира Михайловича — дипломы конкурса, устроенного фотографическим кружком в 1913 году. Диплом первой степени (серебряный жетон) фотограф получил за работу на тему «Портрет в комнате — Портрет»; диплом второй степени (большой серебряный жетон) — за работу «Заря догорает» по цветной фотографии (автохром); похвальный отзыв — за работы по цветной фотографии «Этюд» и Nature Morte и высокую технику автохромного процесса на выставке, устроенной фотографическим кружком в декабре 1913 года.

Увлечение Владимира Михайловича Заверячева было вполне в духе той эпохи. Знакомство России с искусством фотографии состоялось в 1839 году, после поездки русского ученого И.Х. Гамеля в Лондон к изобретателю В. Тальботу. С тех пор фотография в России быстро завоевала популярность и стремительно развивалась. На рубеже XIX–XX веков русские фотографы полноправно участвовали в международных выставках и салонах, состояли членами международных фотографических обществ. При этом их работы получали самые престижные премии и награды.

Известно, что и хозяин имения в Ильиновке, Михаил Андреевич Боратынский, страстно увлекался фотографией и создавал фотолетопись своей семьи. В 1912 году он принял участие в международной фотовыставке, о чем свидетельствуют архивные документы и каталог работ.

Брат Андрея Нестеровича, Михаил Нестерович, также служил Боратынским: он был пчеловодом в Ильиновке. У Михаила Андреевича было три сына: Владимир, Сергей и Василий. Старший сын Михаила Андреевича Владимир Михайлович Заверячев был фотографом-любителем. Во время учебы в Технологическом институте Императора Николая I в Санкт-Петербурге он участвовал в деятельности фотографического кружка при этом институте.

В Кирсановском краеведческом музее находятся на хранении награды Владимира Михайловича — дипломы конкурса, устроенного фотографическим кружком в 1913 году. Диплом первой степени (серебряный жетон) фотограф получил за работу на тему «Портрет в комнате — Портрет»; диплом второй степени (большой серебряный жетон) — за работу «Заря догорает» по цветной фотографии (автохром); похвальный отзыв — за работы по цветной фотографии «Этюд» и Nature Morte и высокую технику автохромного процесса на выставке, устроенной фотографическим кружком в декабре 1913 года.

Увлечение Владимира Михайловича Заверячева было вполне в духе той эпохи. Знакомство России с искусством фотографии состоялось в 1839 году, после поездки русского ученого И.Х. Гамеля в Лондон к изобретателю В. Тальботу. С тех пор фотография в России быстро завоевала популярность и стремительно развивалась. На рубеже XIX–XX веков русские фотографы полноправно участвовали в международных выставках и салонах, состояли членами международных фотографических обществ. При этом их работы получали самые престижные премии и награды.

Известно, что и хозяин имения в Ильиновке, Михаил Андреевич Боратынский, страстно увлекался фотографией и создавал фотолетопись своей семьи. В 1912 году он принял участие в международной фотовыставке, о чем свидетельствуют архивные документы и каталог работ.

#73

Название: Диплом Заверячева В.М.

Дата создания: октябрь 1913 года

Место создания: город Санкт-Петербург, Российская империя

Техника: печать, рукопись

Размеры: 22×27 см

Дата создания: октябрь 1913 года

Место создания: город Санкт-Петербург, Российская империя

Техника: печать, рукопись

Размеры: 22×27 см

#46

Министерство культуры РФ

читать дальшескрыть

00:00

00:00

1x

Фотографии и документы семьи М.А. Заверячева

Коллекция

0

Открыть в приложении

Поделиться