Центральное место в жилом интерьере всегда занимала печь, которая имела большое практическое, символическое и эстетическое значение, являлась неотъемлемой частью дома. Еще в древности печи украшали глиняными плитками — изразцами, так вплоть до конца XVII века называли керамические украшения для наружных стен храмов, дворцов и облицовки печей в парадных покоях.

Считается, что предшественники печных изразцов возникли в XIII столетии в Центральной Европе. Широкое распространение керамических плиток в архитектуре разных стран не могло обойти и Русь. Истоки русского изразцового искусства следует искать в древнем Киеве Х–ХI веков, Рязани и Владимире XII века. В ходе археологических раскопок в этих городах были найдены первые русские керамические изделия, покрытые многоцветной глазурью.

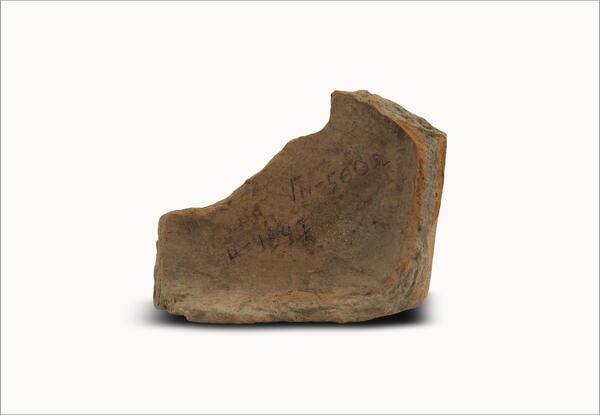

Основным центром изразцового искусства в России до середины XVII века стала Москва. Позднее — Ярославль, Троице-Сергиева Лавра, Суздаль, Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь, Балахна. Параллельно с европейскими изразцами на Руси в XVII веке развивались несколько видов различного оформления изразцов. Среди них — терракотовые, которые изготавливались из красных сортов глины, муравленые (с зеленой свинцовой глазурью) и цветные, с различными видами глазури, преимущественно бирюзового, желтого, зеленого и белого цветов.

В собрании музея представлены лицевые и профильные части изразцовой печи, угловые изразцы и городки — элементы узорчатого карниза по верхнему краю печи. Хронологически они охватывают период с XVII по начало XX века, то есть с периода существования терракотовых изразцов с сюжетными мотивами до рельефных и гладких изразцов с полихромными рисунками.

В первой четверти XVIII века в русском изразцовом искусстве появились большие новшества: начали изготавливать гладкие живописные изразцы по инициативе Петра I. На подмосковных заводах с 1725 года мастера делали белые изразцы и плитки «немалеванные» и «малеванные».

На печных изразцах делали росписи двух типов: «ландшафтные» и «гамбургские». Последние ценились вдвое больше, на них изображались жанровые сцены, архитектура, корабли. Производители выпускали в десять раз меньше таких изразцов, чем с росписью ландшафтом.

Считается, что предшественники печных изразцов возникли в XIII столетии в Центральной Европе. Широкое распространение керамических плиток в архитектуре разных стран не могло обойти и Русь. Истоки русского изразцового искусства следует искать в древнем Киеве Х–ХI веков, Рязани и Владимире XII века. В ходе археологических раскопок в этих городах были найдены первые русские керамические изделия, покрытые многоцветной глазурью.

Основным центром изразцового искусства в России до середины XVII века стала Москва. Позднее — Ярославль, Троице-Сергиева Лавра, Суздаль, Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь, Балахна. Параллельно с европейскими изразцами на Руси в XVII веке развивались несколько видов различного оформления изразцов. Среди них — терракотовые, которые изготавливались из красных сортов глины, муравленые (с зеленой свинцовой глазурью) и цветные, с различными видами глазури, преимущественно бирюзового, желтого, зеленого и белого цветов.

В собрании музея представлены лицевые и профильные части изразцовой печи, угловые изразцы и городки — элементы узорчатого карниза по верхнему краю печи. Хронологически они охватывают период с XVII по начало XX века, то есть с периода существования терракотовых изразцов с сюжетными мотивами до рельефных и гладких изразцов с полихромными рисунками.

В первой четверти XVIII века в русском изразцовом искусстве появились большие новшества: начали изготавливать гладкие живописные изразцы по инициативе Петра I. На подмосковных заводах с 1725 года мастера делали белые изразцы и плитки «немалеванные» и «малеванные».

На печных изразцах делали росписи двух типов: «ландшафтные» и «гамбургские». Последние ценились вдвое больше, на них изображались жанровые сцены, архитектура, корабли. Производители выпускали в десять раз меньше таких изразцов, чем с росписью ландшафтом.