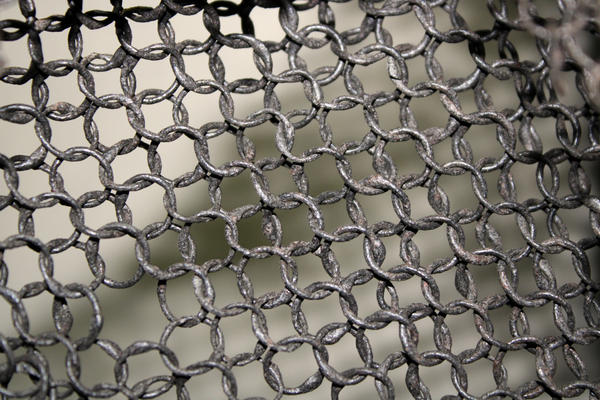

Кольчуга была самым распространенным видом доспехов русских воинов X–XIII веков. Ее плели из мелких металлических колец, которые соединяли разными способами, а потом скрепляли заклепками. Такой доспех выдерживал удары копьем, саблей, мечом или кинжалом. Некоторые разновидности защищали и от стрел.

#1

Кольчуга

#2

#3

До 1971 года археологи нашли в разных регионах России 127 древнерусских кольчуг. 40 из них сохранились целиком, от остальных остались лишь отдельные фрагменты. Кольчугу, которая представлена в экспозиции «Брянские древности», обнаружили в 1966 году в селе Новый Ропск Климовского района. По описаниям археологов находка выглядела как «ком ржавого железа». Доспех расправили, очистили от следов коррозии, выровняли деформированные детали.

#4

Во время реставрации выяснилось, что кольчужная рубашка хорошо сохранилась. Она состояла из 39 тысяч металлических колец, каждое диаметром около 8 миллиметров. Рукава у нее были короткими, длина рубашки составляла 75 сантиметров, ширина в плечах — около метра. Весил такой доспех 6,6 килограмма.

#5

Фрагмент кольчуги

#6

Кольчужные рубашки отличались от остальных доспехов тем, что защищали только часть тела — от плеч до середины бедер. Они были легче брони, которая закрывала воина целиком. Под такую рубашку надевали стеганый кафтан-поддоспешник: он дополнительно защищал от ударов и не позволял железным кольцам натирать тело.

#7

На изготовление одной кольчуги могло уйти несколько месяцев. Плели ее из тонкой железной проволоки, которую получали разными способами: ковали тонкие стержни, отрезали от металлического листа узкие полоски и обтачивали либо вытягивали их. Затем проволоку наматывали на специальный инструмент — ригель, чтобы получилась спираль. Ее разрезали на отдельные кольца одинакового диаметра. Разомкнутые концы склепывали или сваривали в процессе плетения.

Ряды клепаных и сварных колец в доспехе обычно чередовались: так он получался более прочным и надежным. Элементы соединяли разными способами, но самым популярным был тот, при котором каждое кольцо скрепляли с четырьмя соседними. Иногда к стальным деталям добавляли бронзовые или медные: чаще всего из них плели отделку по краю. Если доспехи делали на заказ, на кольцах иногда выбивали надписи.

#8

#9

Наконечник копья

#10

Наконечники стрел и копий — самые частые археологические находки на местах древних поселений в Брянской области. В X–XIII веках значительную часть таких поселений составляли лагеря дружинников и военные укрепления. Обычным вооружением того времени были мечи, луки, боевые топоры и копья, которые в древности называли ланцами.

#11

Древнерусские копья делились на два вида: легкие метательные и более тяжелые, предназначенные для ближнего боя. Все они состояли из деревянного древка, которое в домонгольской Руси называли также стружием или оскепищем, и металлического заостренного наконечника. Длина древка зависела от назначения оружия: у небольшой метательной сулицы оно обычно не превышало 1,5 метра, у копий для пешего боя достигало 2 метров. Для вооружения конников характерны были древки до 3,6 метра, которые позволяли сбить противника с коня, не приближаясь к нему на опасное расстояние.

#12

Наконечники такого оружия были разной формы. Чаще всего встречались вытянутые треугольные «перья» с массивной втулкой, которые наносили глубокие раны противнику. Тяжелые рогатины обычно имели наконечник в форме лаврового листа, а боевую часть пик ковали в виде длинного четырехгранного стержня.

#13

Наконечник копья из коллекции «Брянские древности» имеет форму хирургического инструмента — ланцета. Такая разновидность на Руси встречалась редко. Подобным оружием чаще пользовались скандинавские воины. Археологи предположили, что в состав брянских дружин входили наемники с севера, вооруженные собственными копьями наиболее привычного вида. Ланцетовидные наконечники легко пробивали доспех и наносили противнику глубокие колотые раны.

Наконечник, который хранится в Брянском краеведческом музее, выковали из стали в начале XI века. Ширина такого наконечника составляла всего 2 сантиметра, длина — около 36 сантиметров. Лезвие слегка сужалось книзу и плавно переходило во втулку, к которой крепилось древко. В ней оставляли отверстие, чтобы соединить с древком при помощи гвоздя или заклепки. По центру ланцетовидного «пера» проходило ребро жесткости, которое не позволяло оружию согнуться или сломаться в бою, даже после удара в кольчугу.

#14

ГБУК «Брянский государственный краеведческий музей»

читать дальшескрыть

00:00

00:00

1x

Кольчуга, Наконечник копья

Техника

Сталь, ковка

Коллекция

Выставка

0

Открыть в приложении

Поделиться