#1

Коробочка, Топорик, Соска, Кукла безликая

#2

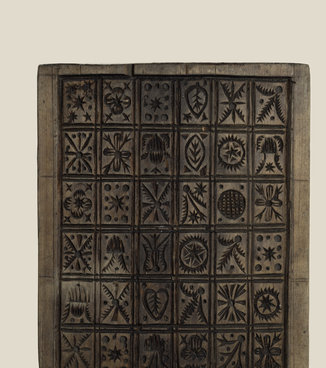

#17

#4

Зубной порошок издревле использовали для чистки зубов. Древние римляне изготавливали его из измельченных панцирей крабов, яичной скорлупы, раковин устриц, которые обжигали, растирая в пыль, и смешивали с медом и другими полезными ингредиентами. Первый зубной порошок, близкий к современному, появился в Великобритании в конце XVIII века — его делали из измельченного мела, мыльной стружки и мяты. Более привычная нам зубная паста вошла в ежедневный обиход людей сравнительно недавно — в 1837 году. В тот год компания Colgate представила на американском рынке первую пасту в банке. До ее появления люди ухаживали за зубами с помощью порошка.

В собрании музея представлена коробочка из-под зубного порошка, выпущенная в конце XIX — начале XX века. В Енисейскую губернию зубной порошок пришел гораздо позже, чем в другие российские регионы. Первоначально его использовали только зажиточные и образованные представители сибирского общества — дворяне и купцы.

Широкое распространение получили зубные порошки на меловой основе. Использовать мел предложил стоматолог Джон Хэррис в середине XIX века. Первые зубные порошки изготовлялись в аптеках по специальным рецептам, затем было освоено промышленное производство. Основу продукта составляли мел и карбонат магния. Для разнообразия в зубной порошок добавляли мелко растертые листья цветов, а целебные свойства порошку придавали плоды лекарственных растений: корицы, шалфея, фиалки.

Позже эти добавки заменили различными эфирными маслами. Несмотря на то, что состав порошков разрабатывался врачами и химиками, зачастую они содержали и вредные абразивные вещества, от которых современный мир давно отказался. Так, например, в первых порошках попадалась кирпичная пыль, измельченный фарфор, глиняные осколки. Также в их состав входило мыло.

Несмотря на это, зубной порошок распространился в Сибири достаточно быстро, жители Енисейской губернии использовали и традиционные народные средства гигиены. Например, жевали смолу хвойных деревьев (живицу), а также натирали зубы березовым углем, который обладал отличным отбеливающим действием.

В собрании музея представлена коробочка из-под зубного порошка, выпущенная в конце XIX — начале XX века. В Енисейскую губернию зубной порошок пришел гораздо позже, чем в другие российские регионы. Первоначально его использовали только зажиточные и образованные представители сибирского общества — дворяне и купцы.

Широкое распространение получили зубные порошки на меловой основе. Использовать мел предложил стоматолог Джон Хэррис в середине XIX века. Первые зубные порошки изготовлялись в аптеках по специальным рецептам, затем было освоено промышленное производство. Основу продукта составляли мел и карбонат магния. Для разнообразия в зубной порошок добавляли мелко растертые листья цветов, а целебные свойства порошку придавали плоды лекарственных растений: корицы, шалфея, фиалки.

Позже эти добавки заменили различными эфирными маслами. Несмотря на то, что состав порошков разрабатывался врачами и химиками, зачастую они содержали и вредные абразивные вещества, от которых современный мир давно отказался. Так, например, в первых порошках попадалась кирпичная пыль, измельченный фарфор, глиняные осколки. Также в их состав входило мыло.

Несмотря на это, зубной порошок распространился в Сибири достаточно быстро, жители Енисейской губернии использовали и традиционные народные средства гигиены. Например, жевали смолу хвойных деревьев (живицу), а также натирали зубы березовым углем, который обладал отличным отбеливающим действием.

#5

Полное наименование предмета: Коробочка из-под зубного порошка

Дата создания: конец XIX — начало XX века

Техника: фабричное производство

Место создания: Москва

Владелец коллекции: Красноярский краевой краеведческий музей

Физические размеры: 3×7×7 см

Номер в Госкаталоге: 10625578

Дата создания: конец XIX — начало XX века

Техника: фабричное производство

Место создания: Москва

Владелец коллекции: Красноярский краевой краеведческий музей

Физические размеры: 3×7×7 см

Номер в Госкаталоге: 10625578

#6

Топорик

#18

#7

Маленький деревянный топорик из собрания музея принадлежит к числу детских игрушек, которые делали в подражание бытовым предметам. Так как дерево являлось самым распространенным и недорогим материалом, оно не могло не сказаться на самой разнообразной тематике игрушек, среди которых в крестьянской семье выделялись те, что имитировали орудия труда.

Считалось, что играя такими игрушками, ребенок знакомился с их назначением в быту и приобщался к труду, а может, и приобретал тот или иной навык. Маленькие дети, как правило, забавлялись различными погремушками — шаркунами. Их мастерили из сушёных маковых коробочек с семенами или из лоскутков ткани с пришитыми колокольчиками. Были распространены и игрушки, изображающие животных — свиней, коров, лошадей, птичек, а также различные свистульки.

Такого рода игрушки делали для малышей с давних времён. Конечно, старинные образцы сильно отличались от тех, в которые играют дети сегодня. В основном это были самодельные вещи. Мастерили их как родители, так и сами дети. Материалы использовались самые разные: солома или ткань, из которой делали кукол, или дерево, как в случае с топориком из музейной коллекции. При этом фантазировали мастера как могли: для изготовления игрушек использовали бересту, глину, шишки, ветки и веревочки. Кроме того, по мнению ряда исследователей, игрушки по-своему олицетворяли определенный этап детства. Например, для детей раннего возраста игрушки стимулировали движение, зрение и слух, стимулировали простейшую ориентацию.

Также малыши могли играть с различными баночками, гвоздиками и камешками. В старину детские игрушки назывались потешками. Девочки в основном «тешились» куклами из тряпочек и соломы. При этом интересно, что лица куклам не прорисовывали, предоставляя ребенку самому проявить фантазию и раскрасить игрушку. Играя в куклы, девочка приобретала навыки хозяйки и матери.

Для младенцев в колыбели тоже существовали свои игрушки. Чаще всего кроватки обвешивали различными колокольчиками, бубенчиками и трещотками. Их называли побрякушками. Они предназначались не только для забавы ребенка, но и для того, чтобы малыш мог концентрировать взгляд на ярких предметах. Кроме того, родители искренне верили в то, что побрякушки могут защитить младенца от «дурного глаза» или от злых духов.

Ко всем детским игрушкам относились очень бережно. Их никогда не разбрасывали по избе, хранили в определенном месте. Бывало и так, что игрушки передавались по наследству в качестве приданого девушки, выходящей замуж, а потом переходили к ее детям.

Считалось, что играя такими игрушками, ребенок знакомился с их назначением в быту и приобщался к труду, а может, и приобретал тот или иной навык. Маленькие дети, как правило, забавлялись различными погремушками — шаркунами. Их мастерили из сушёных маковых коробочек с семенами или из лоскутков ткани с пришитыми колокольчиками. Были распространены и игрушки, изображающие животных — свиней, коров, лошадей, птичек, а также различные свистульки.

Такого рода игрушки делали для малышей с давних времён. Конечно, старинные образцы сильно отличались от тех, в которые играют дети сегодня. В основном это были самодельные вещи. Мастерили их как родители, так и сами дети. Материалы использовались самые разные: солома или ткань, из которой делали кукол, или дерево, как в случае с топориком из музейной коллекции. При этом фантазировали мастера как могли: для изготовления игрушек использовали бересту, глину, шишки, ветки и веревочки. Кроме того, по мнению ряда исследователей, игрушки по-своему олицетворяли определенный этап детства. Например, для детей раннего возраста игрушки стимулировали движение, зрение и слух, стимулировали простейшую ориентацию.

Также малыши могли играть с различными баночками, гвоздиками и камешками. В старину детские игрушки назывались потешками. Девочки в основном «тешились» куклами из тряпочек и соломы. При этом интересно, что лица куклам не прорисовывали, предоставляя ребенку самому проявить фантазию и раскрасить игрушку. Играя в куклы, девочка приобретала навыки хозяйки и матери.

Для младенцев в колыбели тоже существовали свои игрушки. Чаще всего кроватки обвешивали различными колокольчиками, бубенчиками и трещотками. Их называли побрякушками. Они предназначались не только для забавы ребенка, но и для того, чтобы малыш мог концентрировать взгляд на ярких предметах. Кроме того, родители искренне верили в то, что побрякушки могут защитить младенца от «дурного глаза» или от злых духов.

Ко всем детским игрушкам относились очень бережно. Их никогда не разбрасывали по избе, хранили в определенном месте. Бывало и так, что игрушки передавались по наследству в качестве приданого девушки, выходящей замуж, а потом переходили к ее детям.

#8

Полное наименование предмета: Детская игрушка «топорик»

Дата создания: начало XX века

Техника: дерево, ручная работа

Место создания: Енисейская губерния, Канский уезд (округ), село Богучаны

Владелец коллекции: Красноярский краевой краеведческий музей

Физические размеры: 15,2×6×0,9 см

Номер в Госкаталоге: 20046025

Дата создания: начало XX века

Техника: дерево, ручная работа

Место создания: Енисейская губерния, Канский уезд (округ), село Богучаны

Владелец коллекции: Красноярский краевой краеведческий музей

Физические размеры: 15,2×6×0,9 см

Номер в Госкаталоге: 20046025

#9

Соска

#19

#10

Рожки-соски были старинным аналогом современных бутылочек для кормления ребенка. Их изготавливали из коровьего рога и соска. Острый конец рога отпиливали и внутри делали желобок для прикрепления «соски». Коровью кожу выдерживали в густом рассоле, после чего ее тщательно мыли и привязывали к рожку.

В такой рожок наливали коровье молоко и давали ребенку. Помимо этого, были распространены соски, сделанные из льняной ткани с завернутым в нее хлебным мякишем, свеклой или сливочным маслом, смешанным с медом. Обычно такие соски давали младенцу в первый год его рождения. С точки зрения гигиены они, конечно, представляли опасность. За долгие часы молоко скисало, хлеб тоже закисал и оказывал пагубное воздействие на детский желудок.

Археологам известно много сосудов, предназначенных для кормления детей. Часто они использовались с первых дней жизни ребенка в случае, если мать не могла кормить его самостоятельно или найти кормилицу. Самые древние подобные приспособления датируются вторым тысячелетием до нашей эры. Например, древние римляне использовали продолговатые глиняные сосуды с носиком, которые ученые долгое время принимали за лампы или вазы. Однако наличие остатков компонентов молока животного происхождения убедило их, что это был прообраз современной детской бутылочки. Похожие терракотовые сосуды обнаруживались и у древних греков. Они использовали их для первого прикорма, который обычно делался из смеси вина и меда. Сосуды, предназначенные для детей, было принято богато украшать и расписывать. Среди них встречались бутылочки в виде рыбки, свинки или других животных.

Первые привычные нам соски для детей появились лишь в XIX веке. В тот период изобретение резины стало революционным прорывом во многих областях производства. Первая резиновая соска была запатентована Юлией Прат в 1845 году. Правда, первое время они не пользовались популярностью из-за странного запаха и вкуса. Плюсом было то, что изделия можно было мыть и стерилизовать. Крепились первые резиновые соски на стеклянные бутылочки для кормления. Первая такая модель была запатентована в 1841 году Чарльзом Уиндшилом.

В такой рожок наливали коровье молоко и давали ребенку. Помимо этого, были распространены соски, сделанные из льняной ткани с завернутым в нее хлебным мякишем, свеклой или сливочным маслом, смешанным с медом. Обычно такие соски давали младенцу в первый год его рождения. С точки зрения гигиены они, конечно, представляли опасность. За долгие часы молоко скисало, хлеб тоже закисал и оказывал пагубное воздействие на детский желудок.

Археологам известно много сосудов, предназначенных для кормления детей. Часто они использовались с первых дней жизни ребенка в случае, если мать не могла кормить его самостоятельно или найти кормилицу. Самые древние подобные приспособления датируются вторым тысячелетием до нашей эры. Например, древние римляне использовали продолговатые глиняные сосуды с носиком, которые ученые долгое время принимали за лампы или вазы. Однако наличие остатков компонентов молока животного происхождения убедило их, что это был прообраз современной детской бутылочки. Похожие терракотовые сосуды обнаруживались и у древних греков. Они использовали их для первого прикорма, который обычно делался из смеси вина и меда. Сосуды, предназначенные для детей, было принято богато украшать и расписывать. Среди них встречались бутылочки в виде рыбки, свинки или других животных.

Первые привычные нам соски для детей появились лишь в XIX веке. В тот период изобретение резины стало революционным прорывом во многих областях производства. Первая резиновая соска была запатентована Юлией Прат в 1845 году. Правда, первое время они не пользовались популярностью из-за странного запаха и вкуса. Плюсом было то, что изделия можно было мыть и стерилизовать. Крепились первые резиновые соски на стеклянные бутылочки для кормления. Первая такая модель была запатентована в 1841 году Чарльзом Уиндшилом.

#11

Полное наименование предмета: Рожок-соска для кормления новорожденного ребенка

Дата создания: XIX век

Техника: кустарное изготовление

Место создания: Енисейская губерния, Канский район

Владелец коллекции: Красноярский краевой краеведческий музей

Физические размеры: 12,8×4 см

Номер в Госкаталоге: 22388911

Дата создания: XIX век

Техника: кустарное изготовление

Место создания: Енисейская губерния, Канский район

Владелец коллекции: Красноярский краевой краеведческий музей

Физические размеры: 12,8×4 см

Номер в Госкаталоге: 22388911

#12

Кукла безликая

#20

#14

Тряпичные куклы в русской народной традиции существуют с давних времен. По словам исследователя Галины Дайн: «Еще в середине ХХ века в каждой семье в деревне и городе играли тряпичными куклами. И только с 1960-х годов, когда промышленные предприятия начали выпускать миллионные партии игрушек из пластмассы, традиция изготовления тряпичной куклы почти угасла. Однако не исчезла совсем, глубоко отложившись в народной памяти».

Тряпичная кукла была наиболее распространенной игрушкой на Руси. Такие можно было найти в каждом крестьянском доме. Причем создавали их не только ради развлечения. Одной из главных задач славянской народной куклы была охрана дома и его обитателей. Часто она использовалась в магических ритуалах и праздниках: специальные куклы делались к свадьбе, рождению ребенка и другим важнейшим событиям.

Считалось, что только женщина способна сделать сильный оберег, который защитит ребенка. Девочкам в основном создавали кукол из тряпочек и соломы. При этом лица им не прорисовывали, предоставляя ребенку самому проявить фантазию и раскрасить игрушку. Изначально «безликие» куклы символизировали чистоту помыслов. В древности славяне не рисовали и не вышивали им лица, чтобы в них не вселились злые духи и не отразились чужие злые мысли.

Еще одной важной особенностью русских народных кукол был способ их изготовления: их делали без использования ножниц и иголки. Такая техника также должна была защитить ребенка от дурного глаза. Отсюда происходят и названия некоторых кукол: рванкой называли куклу, созданную из порванных руками лоскутов ткани, а мотанками были куклы из ниток.

Все игрушки тогда были самодельными. Причем в каждой семье кукол делали по-своему, поэтому едва ли можно найти две одинаковые. Мастерили их как родители, так и сами дети. Материалы использовались самые разные: в ход шли солома и ткань, из которой сделана кукла, находящаяся в экспозиции музея. Также мастерицы использовали бересту, глину, шишки, ветки и веревочки. Считалось, что играя в куклы, девочка приобретала навыки хозяйки и матери

До 7 лет в куклы играли как девочки, так и мальчики. В будущем умение делать кукол рассматривалось как преимущество. Если у девочки хорошо получались игрушки, значит из нее вырастет рукодельная мастерица. На куклах дети учились бытовым вещам: шить, вышивать, прясть, штопать одежду. Бывало и так, что игрушки передавались по наследству в качестве приданого девушки, выходящей замуж. Потом эти игрушки переходили к ее детям.

Тряпичная кукла была наиболее распространенной игрушкой на Руси. Такие можно было найти в каждом крестьянском доме. Причем создавали их не только ради развлечения. Одной из главных задач славянской народной куклы была охрана дома и его обитателей. Часто она использовалась в магических ритуалах и праздниках: специальные куклы делались к свадьбе, рождению ребенка и другим важнейшим событиям.

Считалось, что только женщина способна сделать сильный оберег, который защитит ребенка. Девочкам в основном создавали кукол из тряпочек и соломы. При этом лица им не прорисовывали, предоставляя ребенку самому проявить фантазию и раскрасить игрушку. Изначально «безликие» куклы символизировали чистоту помыслов. В древности славяне не рисовали и не вышивали им лица, чтобы в них не вселились злые духи и не отразились чужие злые мысли.

Еще одной важной особенностью русских народных кукол был способ их изготовления: их делали без использования ножниц и иголки. Такая техника также должна была защитить ребенка от дурного глаза. Отсюда происходят и названия некоторых кукол: рванкой называли куклу, созданную из порванных руками лоскутов ткани, а мотанками были куклы из ниток.

Все игрушки тогда были самодельными. Причем в каждой семье кукол делали по-своему, поэтому едва ли можно найти две одинаковые. Мастерили их как родители, так и сами дети. Материалы использовались самые разные: в ход шли солома и ткань, из которой сделана кукла, находящаяся в экспозиции музея. Также мастерицы использовали бересту, глину, шишки, ветки и веревочки. Считалось, что играя в куклы, девочка приобретала навыки хозяйки и матери

До 7 лет в куклы играли как девочки, так и мальчики. В будущем умение делать кукол рассматривалось как преимущество. Если у девочки хорошо получались игрушки, значит из нее вырастет рукодельная мастерица. На куклах дети учились бытовым вещам: шить, вышивать, прясть, штопать одежду. Бывало и так, что игрушки передавались по наследству в качестве приданого девушки, выходящей замуж. Потом эти игрушки переходили к ее детям.

#15

Полное наименование предмета: Кукла безликая в кофте чёрного цвета и юбке темно-вишневого цвета с графическим рисунком и черной полосой

Дата создания: 1918 год

Техника: ткань, пакля, ручная работа

Место создания: Енисейская губерния, Канский уезд (округ)

Владелец коллекции: Красноярский краевой краеведческий музей

Физические размеры: 17×10×5 см

Номер в Госкаталоге: 22388906

Дата создания: 1918 год

Техника: ткань, пакля, ручная работа

Место создания: Енисейская губерния, Канский уезд (округ)

Владелец коллекции: Красноярский краевой краеведческий музей

Физические размеры: 17×10×5 см

Номер в Госкаталоге: 22388906

#16

Министерство культуры РФ

читать дальшескрыть

00:00

00:00

1x

Коробочка,Топорик,Соска,Кукла безликая

0

Открыть в приложении

Поделиться