#1

Косметика

#2

#3

#4

Киндербальзам — ароматная спиртовая настойка, народное средство, которое часто использовали в России, особенно в провинции. Ее получали из спирта и растворенных в нем эфирных масел: мускатного, лимонного, мятного. В старинных сборниках рецептов и списках разрешенных лекарственных веществ можно увидеть разные способы изготовления киндер-бальзама. Состав средства по VI Российской фармакопее 1910 года был таким: эфирных масел — мускатного 10,0, лавандового — 10,0, лимонного — 3,0, гвоздичного — 3,0, укропного — 3,0, кудрявой мяты — 3,0, коричного — 3,0, мелиссы — 1,0, винного спирта 90%-ного — 1.800,0 и винного спирта 70%-ного — 5.000,0. Объем, вероятно, указывали в долях. В народной медицине киндербальзам применяли по 30-60 капель за раз, чаще его употребляли женщины во время беременности, после родов, при болях в области живота после подъема тяжестей, как средство от опущения матки. Отсюда возникло еще одно название — «подъемные капли». Применяли их как снаружи — втирали в области живота или делали компресс, — так и вовнутрь. С точки зрения современной фармакологии, киндербальзам если и мог действовать, то только как легкое ветрогонное средство благодаря эфирным маслам.

В конце XIX — начале XX века киндербальзам получил популярность как алкогольный напиток у низших слоев населения. Частое его употребление приводило к потере зрения и даже к летальному исходу. Помимо киндербальзама, в ходу были и так называемые гофманские капли — «ликвора», представлявшие собой смесь двух частей 90%-ного спирта и одной части серного эфира. Злоупотребление этими жидкостями настолько укоренилось в народе, что медицинский совет счел необходимым запретить их свободную продажу в аптеках.

Именно тогда царское правительство и начало централизованное производство алкоголя: введение монополии должно было способствовать уменьшению алкоголизма. В 1894 году, после исследований Дмитрия Менделеева, запатентовали технологию производства такой водки, которая, помимо других характеристик, была разведена водой по весу точно до 40° крепости. С тех пор как в продаже появилась дешевая государственная водка, спиртовые растворы практически не употребляли.

В конце XIX — начале XX века киндербальзам получил популярность как алкогольный напиток у низших слоев населения. Частое его употребление приводило к потере зрения и даже к летальному исходу. Помимо киндербальзама, в ходу были и так называемые гофманские капли — «ликвора», представлявшие собой смесь двух частей 90%-ного спирта и одной части серного эфира. Злоупотребление этими жидкостями настолько укоренилось в народе, что медицинский совет счел необходимым запретить их свободную продажу в аптеках.

Именно тогда царское правительство и начало централизованное производство алкоголя: введение монополии должно было способствовать уменьшению алкоголизма. В 1894 году, после исследований Дмитрия Менделеева, запатентовали технологию производства такой водки, которая, помимо других характеристик, была разведена водой по весу точно до 40° крепости. С тех пор как в продаже появилась дешевая государственная водка, спиртовые растворы практически не употребляли.

#5

Полное наименование предмета: Пузырек аптечный с этикеткой «Киндербальзам»

Дата создания: начало XX века

Техника: формование, печать

Место создания: Российская империя

Владелец коллекции: Тульский историко-архитектурный музей

Физические размеры: 13×4,5×2 см

Дата создания: начало XX века

Техника: формование, печать

Место создания: Российская империя

Владелец коллекции: Тульский историко-архитектурный музей

Физические размеры: 13×4,5×2 см

Дата создания: 2014 год

Техника: муляж

Место создания: Тула

Владелец коллекции: Тульский историко-архитектурный музей

Физические размеры: 25×18 см

#6

Перуин

#7

#8

На рубеже XIX–XX веков в обществе возрос интерес к восточным культурам. В моду вошли пышные женские укладки a la Nippon, то есть «в японском вкусе», которые напоминали прически гейш. Для них нужны были густые и длинные волосы. Добиться такого эффекта, как заверяла дореволюционная реклама, должны были помочь косметические средства ухода. Их же использовали и мужчины из-за моды на всевозможные бороды, бакенбарды и пышные усы.

В конце XIX века произошел настоящий бум химических открытий, и почти каждый год появлялось новое косметическое средство, которое становилось очередным прорывом на рынке. Одним из таких «модных» средств по уходу за волосами был «Перуин». Производил его господин Пето, имя его, как и рецепт продукта, не сохранилось. Пето получал золотые медали на авторитетных международных выставках, в том числе на Всемирной выставке в Париже и в Брюсселе. «Перуин» прославился не столько своим эффектом, сколько агрессивной рекламой в газетах и журналах:

В конце XIX века произошел настоящий бум химических открытий, и почти каждый год появлялось новое косметическое средство, которое становилось очередным прорывом на рынке. Одним из таких «модных» средств по уходу за волосами был «Перуин». Производил его господин Пето, имя его, как и рецепт продукта, не сохранилось. Пето получал золотые медали на авторитетных международных выставках, в том числе на Всемирной выставке в Париже и в Брюсселе. «Перуин» прославился не столько своим эффектом, сколько агрессивной рекламой в газетах и журналах:

#39

Бесподобное, наилучшее и вернейшее средство для ращения волос. У кого едва видны мелкие волосы, скоро развивается пышная борода и роскошные, щегольские усы. Доказано многими опытами, что «Перуин» всегда помогает, и даже тогда, если другие средства оказались бесполезными.

#40

Средство выпускали в стеклянных флаконах с надписью «Перуин» или «Перуин-Пето» и продавали по цене 1 рубль 75 копеек. Оно было настолько популярным, что недобросовестные продавцы производили свои «перуины» — подделки. Чтобы защитить препарат, на фабриках Пето крепили на горлышко пузырьков миниатюрные золотые жетоны и сертификат.

Привески чеканили по типу настоящей наградной золотой медали Парижской выставки. Причем выпускали их неоднократно и, возможно, в разных штамповочных мастерских: спрос на средство от облысения был большой, жетоны часто заканчивались, и их приходилось каждый раз дочеканивать. Формы вырезали заново, и, несмотря на мастерство резчиков, штемпеля заметно отличались друг от друга. Известны четыре разновидности по лицевой стороне медали и три — по обратной. Но все эти различия незначительны и не нарушают общего дизайна.

Привески чеканили по типу настоящей наградной золотой медали Парижской выставки. Причем выпускали их неоднократно и, возможно, в разных штамповочных мастерских: спрос на средство от облысения был большой, жетоны часто заканчивались, и их приходилось каждый раз дочеканивать. Формы вырезали заново, и, несмотря на мастерство резчиков, штемпеля заметно отличались друг от друга. Известны четыре разновидности по лицевой стороне медали и три — по обратной. Но все эти различия незначительны и не нарушают общего дизайна.

#9

Полное наименование предмета: Пузырек аптечный с рельефной надписью «Перуин»

Дата создания: начало XX века

Техника: формование

Место создания: Российская империя

Владелец коллекции: Тульский историко-архитектурный музей

Физические размеры: 14×6×2 см

Дата создания: начало XX века

Техника: формование

Место создания: Российская империя

Владелец коллекции: Тульский историко-архитектурный музей

Физические размеры: 14×6×2 см

#10

Помадные банки

#11

#12

Среди экспонатов «Старой тульской аптеки» есть керамическая банка из-под помады парфюмерной фирмы «Георг Мин и Ко». Слово «помада» имеет романские корни (от латинского pomum — «яблоко»): в Древнем Риме так называли лечебную мазь из мякоти яблок и жира. В русский язык это слово пришло в XVII веке из французского или немецкого.

В XIX — начале XX века помадой называлось средство для ухода за волосами, которое придавало им блеск и делало прическу более устойчивой. Оно пользовалось популярностью как у женщин, так и у мужчин. Основным ингредиентом для его изготовления был жир из свиного, бычьего или иного сала, в него добавляли ароматические вещества.

В Москве к 1850 году было 11 помадных заводов, в год они выпускали продукции на 400 тысяч рублей. Когда появились лаки и гели для волос, помадой стали называть средства для макияжа губ.

Тару для кремов, помад и бальзамов изготавливали в Гжели еще с конца XVIII века. Поначалу производством занимался некий крестьянин Степан Федотов, но уже в 1820-е годы фаянсовые банки изготавливали на двух крестьянских заводах.

Помадные емкости несколько отличались от другой аптекарской тары. Они имели толстые стенки и массивное округлое дно, чтобы было удобнее набирать содержимое деревянной лопаточкой или пальцами. Изготавливались помадные банки из глины и сверху покрывались непрозрачным слоем глазури с добавлением олова: оно защищало керамическое изделие от действия кислот и щелочей, делало сосуд непроницаемым. Внутри тара всегда была белого цвета, а снаружи ее окрашивали.

Небольшие керамические емкости археологи часто находят в поздних культурных слоях русских городов. Этот экспонат обнаружен на чердаке здания, в котором располагается экспозиция «Старая тульская аптека». Есть сведения о том, что аптечные помадные баночки использовались не только по своему прямому назначению. В частности, соседка Александра Пушкина Прасковья Осипова вспоминала, что, пребывая в селе Михайловском, поэт жил довольно скромно и даже вместо чернильницы использовал косметическую баночку, вероятно гжельского производства.

В XIX — начале XX века помадой называлось средство для ухода за волосами, которое придавало им блеск и делало прическу более устойчивой. Оно пользовалось популярностью как у женщин, так и у мужчин. Основным ингредиентом для его изготовления был жир из свиного, бычьего или иного сала, в него добавляли ароматические вещества.

В Москве к 1850 году было 11 помадных заводов, в год они выпускали продукции на 400 тысяч рублей. Когда появились лаки и гели для волос, помадой стали называть средства для макияжа губ.

Тару для кремов, помад и бальзамов изготавливали в Гжели еще с конца XVIII века. Поначалу производством занимался некий крестьянин Степан Федотов, но уже в 1820-е годы фаянсовые банки изготавливали на двух крестьянских заводах.

Помадные емкости несколько отличались от другой аптекарской тары. Они имели толстые стенки и массивное округлое дно, чтобы было удобнее набирать содержимое деревянной лопаточкой или пальцами. Изготавливались помадные банки из глины и сверху покрывались непрозрачным слоем глазури с добавлением олова: оно защищало керамическое изделие от действия кислот и щелочей, делало сосуд непроницаемым. Внутри тара всегда была белого цвета, а снаружи ее окрашивали.

Небольшие керамические емкости археологи часто находят в поздних культурных слоях русских городов. Этот экспонат обнаружен на чердаке здания, в котором располагается экспозиция «Старая тульская аптека». Есть сведения о том, что аптечные помадные баночки использовались не только по своему прямому назначению. В частности, соседка Александра Пушкина Прасковья Осипова вспоминала, что, пребывая в селе Михайловском, поэт жил довольно скромно и даже вместо чернильницы использовал косметическую баночку, вероятно гжельского производства.

#13

Полное наименование предмета: Банка для помады фирмы Георг Мин и Ко в Москве

Дата создания: начало XX века

Техника: комбинированная

Место создания: Россия

Владелец коллекции: Тульский историко-архитектурный музей

Физические размеры: 5×4,7×4,7 см

Дата создания: начало XX века

Техника: комбинированная

Место создания: Россия

Владелец коллекции: Тульский историко-архитектурный музей

Физические размеры: 5×4,7×4,7 см

#14

Рисовая пудра

#15

#16

Среди экспонатов «Старой тульской аптеки» представлена круглая коробочка из-под пудры. Она выполнена из картона, сбоку закрывается с помощью металлической застежки.

С древности женщины использовали в качестве косметики различные средства. Чтобы отбелить кожу, одни предпочитали глину, другие — свинцовые белила, а третьи и вовсе пудрились пометом крокодила, растертым в порошок. Считается, что рисовую пудру изобрели в Древнем Китае: там смалывали в муку рисовые зерна. В европейских странах пудру делали также из пшеницы, иногда добавляли свинец.

В XVII веке пудрить стали не только лицо, но и прическу. При Людовике XIII в моду вошли парики из женских волос. Больше всего ценились белокурые локоны, по указу короля носить светлые парики могли лишь представители правящей династии. Тогда придворные с темными волосами стали посыпать их светлым порошком. В России моду на парики и пудру привез Петр I. Вслед за аристократами осветлять волосы стали купчихи, а вскоре и солдаты в армии стали вынуждены носить такие светские прически. После свержения французской монархии в 1792 году напудренные парики вышли из моды.

Британская королева Виктория объявила косметику вульгарной. В моду на короткий срок вошли естественность и здоровый цвет лица. Косметический порошок снова приобрел популярность в начале XX века благодаря актрисам Саре Бернар и Элеоноре Дузе. Тогда же произошла косметическая революция: пудру стали делать из талька и в промышленных масштабах. Она не слипалась в корку, не вызывала раздражения кожи и легко смешивалась с разными красителями и ароматами. А вскоре из пудры полностью исчез свинец и прочие вредные вещества, которые заменили на безопасную окись цинка.

Приготовление пудры — дешевый и технологически несложный процесс, поэтому часто ее делали прямо в аптеке. Аптечная пудра высшего сорта изготавливалась из рисового или картофельного крахмала и углекислой магнезии. Более дешевый вариант содержал каолин и пшеничный крахмал. В готовую пудру для аромата обязательно добавляли эфирные масла или капельку модных духов.

В 1923 году английская компания Laughton & Sons начала выпускать удобные компактные пудреницы со спонжем. А в 1950-х голливудский визажист Макс Фактор создал доступную для всех женщин — не только для киноактрис — повседневную версию своей пудры-основы, которая эффективно скрывала недостатки кожи. Из-за плоской коробочки ее назвали Pan Cake, блинчик. Одной из первых недорогую пудру начала выпускать Хелена Рубинштейн, а в начале 1940-х массовое производство запустила Элизабет Арден. Косметическое средство популярно и сегодня: по статистике, жители планеты используют в год до 700 тысяч тонн пудры.

С древности женщины использовали в качестве косметики различные средства. Чтобы отбелить кожу, одни предпочитали глину, другие — свинцовые белила, а третьи и вовсе пудрились пометом крокодила, растертым в порошок. Считается, что рисовую пудру изобрели в Древнем Китае: там смалывали в муку рисовые зерна. В европейских странах пудру делали также из пшеницы, иногда добавляли свинец.

В XVII веке пудрить стали не только лицо, но и прическу. При Людовике XIII в моду вошли парики из женских волос. Больше всего ценились белокурые локоны, по указу короля носить светлые парики могли лишь представители правящей династии. Тогда придворные с темными волосами стали посыпать их светлым порошком. В России моду на парики и пудру привез Петр I. Вслед за аристократами осветлять волосы стали купчихи, а вскоре и солдаты в армии стали вынуждены носить такие светские прически. После свержения французской монархии в 1792 году напудренные парики вышли из моды.

Британская королева Виктория объявила косметику вульгарной. В моду на короткий срок вошли естественность и здоровый цвет лица. Косметический порошок снова приобрел популярность в начале XX века благодаря актрисам Саре Бернар и Элеоноре Дузе. Тогда же произошла косметическая революция: пудру стали делать из талька и в промышленных масштабах. Она не слипалась в корку, не вызывала раздражения кожи и легко смешивалась с разными красителями и ароматами. А вскоре из пудры полностью исчез свинец и прочие вредные вещества, которые заменили на безопасную окись цинка.

Приготовление пудры — дешевый и технологически несложный процесс, поэтому часто ее делали прямо в аптеке. Аптечная пудра высшего сорта изготавливалась из рисового или картофельного крахмала и углекислой магнезии. Более дешевый вариант содержал каолин и пшеничный крахмал. В готовую пудру для аромата обязательно добавляли эфирные масла или капельку модных духов.

В 1923 году английская компания Laughton & Sons начала выпускать удобные компактные пудреницы со спонжем. А в 1950-х голливудский визажист Макс Фактор создал доступную для всех женщин — не только для киноактрис — повседневную версию своей пудры-основы, которая эффективно скрывала недостатки кожи. Из-за плоской коробочки ее назвали Pan Cake, блинчик. Одной из первых недорогую пудру начала выпускать Хелена Рубинштейн, а в начале 1940-х массовое производство запустила Элизабет Арден. Косметическое средство популярно и сегодня: по статистике, жители планеты используют в год до 700 тысяч тонн пудры.

#17

Полное наименование предмета: Коробочка круглая аптечная «Рисовая пудра. Старая тульская аптека Ф. Белявского»

Дата создания: конец XIX — начало XX веков

Техника: склейка, печать

Место создания: Российская империя

Владелец коллекции: Тульский историко-архитектурный музей

Физические размеры: 2,7×6×6 см

Дата создания: конец XIX — начало XX веков

Техника: склейка, печать

Место создания: Российская империя

Владелец коллекции: Тульский историко-архитектурный музей

Физические размеры: 2,7×6×6 см

#18

Violette Commeil Faut

#19

#20

Во второй половине XIX века средства гигиены и косметику: мыло, зубной порошок, пудру, отбеливающие кремы, средства для роста волос, духи и ароматные воды — можно было купить в аптеке. В «Старой тульской аптеке» хранится флакон Violette Commeil Faut («Вюйле Комильфо») производителя L. Legrand, Paris (Легрон, Париж). Судя по названию, это был парфюм с запахом фиалки — сладкий, пудровый, будуарный, чрезвычайно популярный в конце XIX века.

Фиалка символизировала невинность и чистоту, нежность и скромность. Ни одна модная гостиная не обходилась без горшков с фиалками. А в магазинах можно было купить шоколадные конфеты с фиалковой начинкой и фиалковый ликер.

Следуя модным тенденциям XIX столетия, фиалковые ароматы создавала компания Oriza L. Legrand (Оризэ Легрон). Например, для императорского двора России она выпускала ароматы «Царские фиалки» (Aux Violettes du Czar), «Царские фиалки для платка» (Violettes du Czar pour le Mouchoir), «Двойные фиалки для Царя» (Doubles Violettes du Czar).

Oriza L. Legrand был знаменитым европейским парфюмерным домом. В XIX веке он был поставщиком королевских дворов Франции, Англии, Италии и России.

Дом Maison Oriza был основан знаменитым королевским парфюмером Жаном Фаржоном в 1720 году. В названии Oriza обыгрываются «золото» (or) и «рис» (riz) — рисовая пудра для париков и макияжа. Луи Легран в 1811 году приобрел его у наследников Фаржона вместе с архивами парфюмерных и косметических средств и открыл на улице Сен-Оноре собственный магазин. Спустя полвека, в 1860 году, он уступил бренд своему более молодому и энергичному партнеру Антонину Рейно. В 1879 году Рейно создал первую в мире парфюмерную линейку Parfumerie Oriza. Ее ароматам сопутствовали косметические средства, которые имели общее название с духами и обладали схожим дизайном флаконов. Рейно стал первым, кто добавлял свои духи в мыла и другие косметические средства. Так он совершил революцию в косметическом маркетинге, опередив другие известные фирмы.

Весной 1890 года, когда в Париже практически в каждом округе работали парфюмерные рынки, где можно было приобрести дешевые духи, дом Oriza L. Legrand открыл роскошный магазин на площади Мадлен в центре города, подчеркнув, что их продукция — только для избранных. Компания участвовала в международных выставках, получала многочисленные награды — от бронзовой медали на универсальной выставке в Париже в 1867 году до Гран-при там же в 1900 году.

Фиалка символизировала невинность и чистоту, нежность и скромность. Ни одна модная гостиная не обходилась без горшков с фиалками. А в магазинах можно было купить шоколадные конфеты с фиалковой начинкой и фиалковый ликер.

Следуя модным тенденциям XIX столетия, фиалковые ароматы создавала компания Oriza L. Legrand (Оризэ Легрон). Например, для императорского двора России она выпускала ароматы «Царские фиалки» (Aux Violettes du Czar), «Царские фиалки для платка» (Violettes du Czar pour le Mouchoir), «Двойные фиалки для Царя» (Doubles Violettes du Czar).

Oriza L. Legrand был знаменитым европейским парфюмерным домом. В XIX веке он был поставщиком королевских дворов Франции, Англии, Италии и России.

Дом Maison Oriza был основан знаменитым королевским парфюмером Жаном Фаржоном в 1720 году. В названии Oriza обыгрываются «золото» (or) и «рис» (riz) — рисовая пудра для париков и макияжа. Луи Легран в 1811 году приобрел его у наследников Фаржона вместе с архивами парфюмерных и косметических средств и открыл на улице Сен-Оноре собственный магазин. Спустя полвека, в 1860 году, он уступил бренд своему более молодому и энергичному партнеру Антонину Рейно. В 1879 году Рейно создал первую в мире парфюмерную линейку Parfumerie Oriza. Ее ароматам сопутствовали косметические средства, которые имели общее название с духами и обладали схожим дизайном флаконов. Рейно стал первым, кто добавлял свои духи в мыла и другие косметические средства. Так он совершил революцию в косметическом маркетинге, опередив другие известные фирмы.

Весной 1890 года, когда в Париже практически в каждом округе работали парфюмерные рынки, где можно было приобрести дешевые духи, дом Oriza L. Legrand открыл роскошный магазин на площади Мадлен в центре города, подчеркнув, что их продукция — только для избранных. Компания участвовала в международных выставках, получала многочисленные награды — от бронзовой медали на универсальной выставке в Париже в 1867 году до Гран-при там же в 1900 году.

#21

Полное наименование предмета: Пузырек парфюмерный граненый с этикеткой Violette Commeil Faut

Дата создания: начало XX века

Техника: формование, печать

Место создания: Франция

Владелец коллекции: Тульский историко-архитектурный музей

Физические размеры: 4×1,8×1,8 см

Дата создания: начало XX века

Техника: формование, печать

Место создания: Франция

Владелец коллекции: Тульский историко-архитектурный музей

Физические размеры: 4×1,8×1,8 см

#22

Букет Императрицы

#23

#24

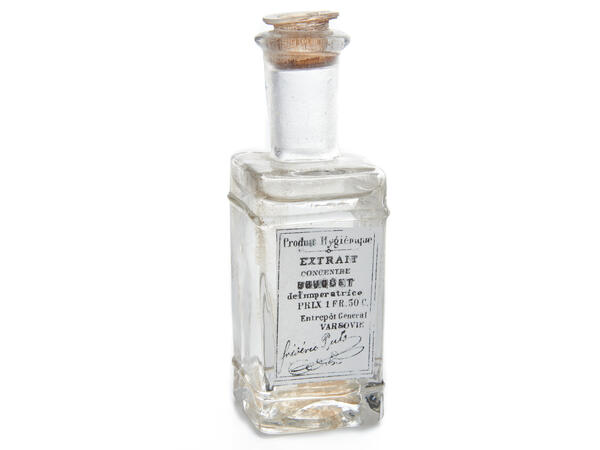

Во второй половине XIX века в аптеке можно было приобрести не только лекарства, но и мыло, зубной порошок, пудру, отбеливающие кремы, средства для роста волос, а также духи и ароматные воды. Один из экспонатов «Старой тульской аптеки» — закрытый четырехгранный флакон, в котором хранилась парфюмерная вода. На одной из сторон можно увидеть рельефную надпись: Frederic Puls Varsovie Paris — фирменный знак производителя, Варшавской парфюмерной фабрики «Ф. Пульс». Флакон изготовили в в конце XIX — начале XX века. На него наклеена копия этикетки с надписью и названием духов «Букет императрицы» на французском языке, оригинал этикетки хранится в фондах музея.

Духи «Букет императрицы» создал основатель легендарной парфюмерной фирмы «Брокар и Ко» Генрих Брокар в 70-х годах XIX века. Существует версия, что они повторяли запах цветочного букета, который Брокар преподнес дочери Александра II, великой княжне Марии Александровне. Букет был выполнен из ароматного воска, и каждый цветок имел свой неповторимый запах.

Позже, в 1913 году, когда Россия торжественно отмечала 300-летие дома Романовых, большинство предпринимателей выпустили к этой дате особенные товары. Руководство Товарищества «Брокар и Ко» тоже присоединилось к этому движению, вспомнив историю про ароматный букет, некогда преподнесенный великой княгине. Парфюмеру Августу Мишелю, работавшему еще с основателем фирмы, поручили воссоздать и осовременить запах «Букет императрицы» к началу торжеств.

Но фактически Август Мишель создал новый аромат: духи, помимо нескольких десятков цветочных компонентов, включали в себя альдегиды — только что изобретенные синтетические вещества, придававшие им ни с чем не сравнимый аромат. На этот раз духи вручили матери Николая II, вдовствующей императрице Марии Федоровне. Она пришла в восторг от нового аромата и дала разрешение назвать духи «Любимый букет императрицы». Царская по виду коробка духов была украшена дорогим красным шелком. На этикетку флакона «Любимого букета императрицы» нанесли портрет Екатерины II, потому что Мария Федоровна, по свидетельствам приближенных, посчитала нескромным размещать на ней собственный портрет. В том же 1913 году компания Мишеля «Генрих Брокар» была удостоена звания «Поставщик Его Императорского Величества». После революции фирму «Брокар и Ко» передали государству и назвали «Новая заря». Предполагают, что производство аромата «Любимый букет императрицы» на фабрике возобновили в 1925 году под названием «Красная Москва».

Духи «Букет императрицы» создал основатель легендарной парфюмерной фирмы «Брокар и Ко» Генрих Брокар в 70-х годах XIX века. Существует версия, что они повторяли запах цветочного букета, который Брокар преподнес дочери Александра II, великой княжне Марии Александровне. Букет был выполнен из ароматного воска, и каждый цветок имел свой неповторимый запах.

Позже, в 1913 году, когда Россия торжественно отмечала 300-летие дома Романовых, большинство предпринимателей выпустили к этой дате особенные товары. Руководство Товарищества «Брокар и Ко» тоже присоединилось к этому движению, вспомнив историю про ароматный букет, некогда преподнесенный великой княгине. Парфюмеру Августу Мишелю, работавшему еще с основателем фирмы, поручили воссоздать и осовременить запах «Букет императрицы» к началу торжеств.

Но фактически Август Мишель создал новый аромат: духи, помимо нескольких десятков цветочных компонентов, включали в себя альдегиды — только что изобретенные синтетические вещества, придававшие им ни с чем не сравнимый аромат. На этот раз духи вручили матери Николая II, вдовствующей императрице Марии Федоровне. Она пришла в восторг от нового аромата и дала разрешение назвать духи «Любимый букет императрицы». Царская по виду коробка духов была украшена дорогим красным шелком. На этикетку флакона «Любимого букета императрицы» нанесли портрет Екатерины II, потому что Мария Федоровна, по свидетельствам приближенных, посчитала нескромным размещать на ней собственный портрет. В том же 1913 году компания Мишеля «Генрих Брокар» была удостоена звания «Поставщик Его Императорского Величества». После революции фирму «Брокар и Ко» передали государству и назвали «Новая заря». Предполагают, что производство аромата «Любимый букет императрицы» на фабрике возобновили в 1925 году под названием «Красная Москва».

#25

Полное наименование предмета: Пузырек парфюмерный граненый с этикеткой «Экстракт концентрированный „Букет императрицы“»

Дата создания: начало XX века

Техника: формование, печать

Место создания: Варшава

Владелец коллекции: Тульский историко-архитектурный музей

Физические размеры: 9×3×3 см

Дата создания: начало XX века

Техника: формование, печать

Место создания: Варшава

Владелец коллекции: Тульский историко-архитектурный музей

Физические размеры: 9×3×3 см

#26

Вазелин

#27

#28

Название «вазелин» образуется сразу от двух иностранных слов: немецкого wasser (вода) и греческого elaion (оливковое масло). Это мазеобразное вещество, представляющее собой очищенную просвечивающуюся массу без запаха и вкуса. Производят его из нефти. Вазелин благодаря его структуре нельзя растворить в воде или спирте, но он растворим в эфире, бензине и хлороформе.

Вазелин изобрел во второй половине XIX века английский химик Роберт Чезбро. Во время поездки на месторождение нефти в штат Пенсильвания 22-летний Роберт обратил внимание на желеобразную массу, которая забивалась в фильтры насосов. Позже он выяснил, что рабочие иногда использовали это вещество в качестве мази для заживления порезов и ожогов.

Чезбро стал исследовать вещество, очистил его от запаха, сделал прозрачным и назвал нефтяным желе. Вскоре новый продукт стали продавать в аптеках, но популярностью он не пользовался. Его название отпугивало покупателей: им казалось, что вещество должно быть огнеопасным. Поэтому мазь переименовали в вазелин.

Существует два вида вазелина: натуральный и искусственный. Природный («американский») вазелин получают путем переработки и очистки лиственных парафиновых смол. Натуральный вазелин прозрачен и обладает сильной вязкостью и липкостью, его трудно смыть. Искусственный вазелин имеет желтый оттенок. Изготавливают его на нефтяных заводах или на косметических фабриках. Искусственный вазелин используют в качестве основы кремов и мазей в лечебных целях.

В конце XIX века вазелин можно было найти на полках аптек. В аптеке Фердинанда Белявского он продавался в жестяной приплюснутой баночке стоимостью 5 копеек. В одной из статей «Журнала для хозяек» от 1912 года упоминается о полезных свойствах вазелина: «Вазелин — самое лучшее средство для смазывания кожи. <…> Смягчает кожу ничуть не хуже самых сложных и дорогих кремов». Автор статьи советовал в холодную и жаркую погоду смазывать руки и лицо вазелином перед выходом на улицу. А также перед сном обязательно растирать им тело.

В те годы вазелин использовали не только в качестве медицинского средства. Домохозяйки протирали им деревянную мебель, бейсболисты — кожу перчаток, пловцы смазывали тело, чтобы уменьшить сопротивляемость в воде. Даже актрисы часто наносили на лицо перед спектаклем вазелиновые слезы.

Вазелин изобрел во второй половине XIX века английский химик Роберт Чезбро. Во время поездки на месторождение нефти в штат Пенсильвания 22-летний Роберт обратил внимание на желеобразную массу, которая забивалась в фильтры насосов. Позже он выяснил, что рабочие иногда использовали это вещество в качестве мази для заживления порезов и ожогов.

Чезбро стал исследовать вещество, очистил его от запаха, сделал прозрачным и назвал нефтяным желе. Вскоре новый продукт стали продавать в аптеках, но популярностью он не пользовался. Его название отпугивало покупателей: им казалось, что вещество должно быть огнеопасным. Поэтому мазь переименовали в вазелин.

Существует два вида вазелина: натуральный и искусственный. Природный («американский») вазелин получают путем переработки и очистки лиственных парафиновых смол. Натуральный вазелин прозрачен и обладает сильной вязкостью и липкостью, его трудно смыть. Искусственный вазелин имеет желтый оттенок. Изготавливают его на нефтяных заводах или на косметических фабриках. Искусственный вазелин используют в качестве основы кремов и мазей в лечебных целях.

В конце XIX века вазелин можно было найти на полках аптек. В аптеке Фердинанда Белявского он продавался в жестяной приплюснутой баночке стоимостью 5 копеек. В одной из статей «Журнала для хозяек» от 1912 года упоминается о полезных свойствах вазелина: «Вазелин — самое лучшее средство для смазывания кожи. <…> Смягчает кожу ничуть не хуже самых сложных и дорогих кремов». Автор статьи советовал в холодную и жаркую погоду смазывать руки и лицо вазелином перед выходом на улицу. А также перед сном обязательно растирать им тело.

В те годы вазелин использовали не только в качестве медицинского средства. Домохозяйки протирали им деревянную мебель, бейсболисты — кожу перчаток, пловцы смазывали тело, чтобы уменьшить сопротивляемость в воде. Даже актрисы часто наносили на лицо перед спектаклем вазелиновые слезы.

#29

Полное наименование предмета: Крышечка круглая от банки с вазелином

Дата создания: конец XIX — начало XX веков

Техника: металл, печать

Место создания: Тула

Владелец коллекции: Тульский историко-архитектурный музей

Физические размеры: 4,5×4,5×0,5 см

Дата создания: конец XIX — начало XX веков

Техника: металл, печать

Место создания: Тула

Владелец коллекции: Тульский историко-архитектурный музей

Физические размеры: 4,5×4,5×0,5 см

#30

Гуталин

#31

#32

В аптеках XIX века продавали не только лекарства, косметику, но и разные химические средства — то, что сейчас принято называть бытовой химией: бензин, керосин, древесный спирт, мыло, средства от блох, вшей и тараканов. Поэтому в аптеке Фердинанда Белявского можно было приобрести и гуталин. Гуталин, он же вакса, — популярное в XVIII–XX веках средство для ухода за кожаной обувью. Он не только защищал обувь от воздействий внешней среды, но и придавал ей блеск.

В старинных книгах приводится такой рецепт ваксы: взбить яйцо с небольшим количеством печной сажи и полученную смесь развести в нескольких ложках уксуса или пива. Получалась жидкая вакса, которой смазывали сапоги и башмаки с помощью кисточки. Блеска обуви такая вакса не прибавляла — после высыхания кожа приобретала неприятный белесо-матовый цвет.

В XVIII веке французы ввели моду на отполированную до блеска обувь. С тех пор стали появляться новые рецепты полирующих средств. Как правило, основу их составляли пчелиный воск и ланолин — животный воск, который добывают из шерсти овец. Черный цвет давала сажа.

К началу XIX века главными центрами производства средства ухода за обувью — гуталина — стали Лондон (Великобритания) и Чикаго (США). Оттуда гуталин развозили по другим странам в виде пасты, которую затем фасовали в промасленную бумагу либо в круглые жестяные баночки. Рецептов гуталина было множество. Каждый производитель хотел выделиться и опередить своих конкурентов. Это приводило к появлению большого количества оригинальных рецептов. Например, в состав ваксы высшего качества XIX века входили: рыбий жир — 42%, патока — 20%, черная жженая кость — 20%, серная кислота — 9%, каустическая сода — 9%.

В Российскую империю ваксу для обуви долгое время ввозили из-за границы. Объем поставок достигал 40 тысяч пудов в год или примерно 640 тонн. Стоимость поставок составляла более чем 500 тысяч рублей — в современном эквиваленте это полмиллиарда. Больше всего закупали немецкую ваксу, ее считали качественной. От немецкого слова gut — «хороший» — в России и появилось второе название этого средства.

Вскоре за каждый пуд, или 16 кг, привезенной ваксы государство начало собирать пошлину в размере 2 рублей 40 копеек, из-за этого ввоз гуталина вскоре уменьшился, но появились российские производители.

В экспозиции представлена жестяная коробочка из-под гуталина, произведенного во Франции.

В старинных книгах приводится такой рецепт ваксы: взбить яйцо с небольшим количеством печной сажи и полученную смесь развести в нескольких ложках уксуса или пива. Получалась жидкая вакса, которой смазывали сапоги и башмаки с помощью кисточки. Блеска обуви такая вакса не прибавляла — после высыхания кожа приобретала неприятный белесо-матовый цвет.

В XVIII веке французы ввели моду на отполированную до блеска обувь. С тех пор стали появляться новые рецепты полирующих средств. Как правило, основу их составляли пчелиный воск и ланолин — животный воск, который добывают из шерсти овец. Черный цвет давала сажа.

К началу XIX века главными центрами производства средства ухода за обувью — гуталина — стали Лондон (Великобритания) и Чикаго (США). Оттуда гуталин развозили по другим странам в виде пасты, которую затем фасовали в промасленную бумагу либо в круглые жестяные баночки. Рецептов гуталина было множество. Каждый производитель хотел выделиться и опередить своих конкурентов. Это приводило к появлению большого количества оригинальных рецептов. Например, в состав ваксы высшего качества XIX века входили: рыбий жир — 42%, патока — 20%, черная жженая кость — 20%, серная кислота — 9%, каустическая сода — 9%.

В Российскую империю ваксу для обуви долгое время ввозили из-за границы. Объем поставок достигал 40 тысяч пудов в год или примерно 640 тонн. Стоимость поставок составляла более чем 500 тысяч рублей — в современном эквиваленте это полмиллиарда. Больше всего закупали немецкую ваксу, ее считали качественной. От немецкого слова gut — «хороший» — в России и появилось второе название этого средства.

Вскоре за каждый пуд, или 16 кг, привезенной ваксы государство начало собирать пошлину в размере 2 рублей 40 копеек, из-за этого ввоз гуталина вскоре уменьшился, но появились российские производители.

В экспозиции представлена жестяная коробочка из-под гуталина, произведенного во Франции.

#33

Полное наименование предмета: Банка из-под гуталина

Дата создания: вторая половина XIX века

Техника: штамповка, печать цветная на крышке

Место создания: Франция

Владелец коллекции: Тульский историко-архитектурный музей

Физические размеры: 3×7,5×7,5 см

Дата создания: вторая половина XIX века

Техника: штамповка, печать цветная на крышке

Место создания: Франция

Владелец коллекции: Тульский историко-архитектурный музей

Физические размеры: 3×7,5×7,5 см

#34

Мыло

#35

#36

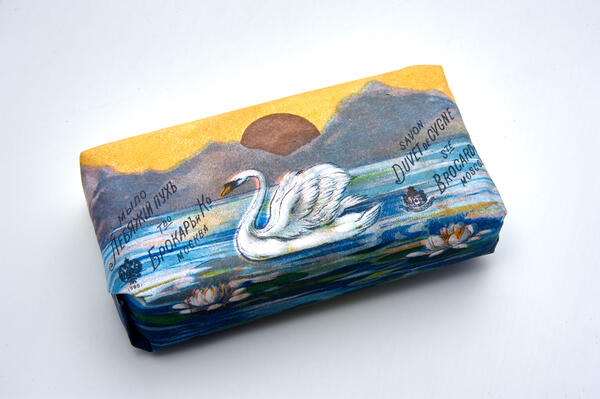

Римский ученый и политик Плиний Старший утверждал, что древние галлы и германцы знали рецепт приготовления мыла. Для его изготовления они использовали животное сало и золу букового дерева. Этой смесью очищали и окрашивали волосы, а также лечили кожные заболевания. В VII веке в Неаполе была образована гильдия мыловаров. К XIV веку мыло было доступно по всей Европе. Пиком искусства мыловарения можно считать вторую половину XIX — начало XX веков, когда за дело взялись парфюмеры.

В 1864 году Генрих Брокар, сын французского мылопроизводителя, открыл в Москве небольшое предприятие по производству мыла со штатом, состоящим из трех человек, включая его самого. Оборудование было простым: каменная ступка для растирки компонентов, несколько емкостей и плита, которую топили дровами. Несмотря на довольно скромные условия, предприятие вырабатывало до ста кусков мыла в день, а видов их было три: «Детское», «Медовое» и «Янтарное». Развозил товар по торговым лавкам и аптекам сам Генрих Брокар.

Очень быстро производство Брокара выросло до масштабного и известного предприятия. Одним из популярных продуктов стало фигурное мыло. Оно обладало не только необычной формой в виде фруктов, овощей или животных, но и душистым ароматом. Детское мыло тоже преобразилось: предприятие выпускало алфавитное мыло для детей, где каждый кусок мыла представлял собой отдельную букву. Этот прием отразился на продажах: некоторые дети стремились собрать весь алфавит. Самым важным изобретением Брокара стало доступное мыло, которое мог позволить себе каждый, — «Народное». Его можно было купить всего за одну копейку.

В тульских магазинах и аптеках тоже можно было приобрести мыло — как зарубежного производства, так и отечественного. Самыми популярными в Туле считались ароматы земляники и розы. В Старой тульской аптеке продавали мыло фабрики «Брокар и Ко». После революции фабрику Генриха Брокара национализировали, передали в собственность государства, а имя сменили на «Новая Заря». Фабрика продолжала выпускать ту же продукцию, но уже под другими, революционными названиями.

В 1864 году Генрих Брокар, сын французского мылопроизводителя, открыл в Москве небольшое предприятие по производству мыла со штатом, состоящим из трех человек, включая его самого. Оборудование было простым: каменная ступка для растирки компонентов, несколько емкостей и плита, которую топили дровами. Несмотря на довольно скромные условия, предприятие вырабатывало до ста кусков мыла в день, а видов их было три: «Детское», «Медовое» и «Янтарное». Развозил товар по торговым лавкам и аптекам сам Генрих Брокар.

Очень быстро производство Брокара выросло до масштабного и известного предприятия. Одним из популярных продуктов стало фигурное мыло. Оно обладало не только необычной формой в виде фруктов, овощей или животных, но и душистым ароматом. Детское мыло тоже преобразилось: предприятие выпускало алфавитное мыло для детей, где каждый кусок мыла представлял собой отдельную букву. Этот прием отразился на продажах: некоторые дети стремились собрать весь алфавит. Самым важным изобретением Брокара стало доступное мыло, которое мог позволить себе каждый, — «Народное». Его можно было купить всего за одну копейку.

В тульских магазинах и аптеках тоже можно было приобрести мыло — как зарубежного производства, так и отечественного. Самыми популярными в Туле считались ароматы земляники и розы. В Старой тульской аптеке продавали мыло фабрики «Брокар и Ко». После революции фабрику Генриха Брокара национализировали, передали в собственность государства, а имя сменили на «Новая Заря». Фабрика продолжала выпускать ту же продукцию, но уже под другими, революционными названиями.

#37

Полное наименование предмета: Муляж упаковки мыла «Лебяжий пух» (Товарищество «Брокар и Ко»)

Дата создания: 2011 год

Техника: печать

Место создания: Тула

Владелец коллекции: Тульский историко-архитектурный музей

Физические размеры: 4×8×2 см

Дата создания: 2011 год

Техника: печать

Место создания: Тула

Владелец коллекции: Тульский историко-архитектурный музей

Физические размеры: 4×8×2 см

#38

Министерство культуры РФ

читать дальшескрыть

00:00

00:00

1x

Косметика

Выставка

0

Открыть в приложении

Поделиться