#1

Куклы Воронежа, Валдая, Гвазды, Пузево, Клеповки, инструмент Цимбалы

#2

#9

#10

Народный костюм — важная составляющая русской истории. В каждой местности были свои индивидуальные особенности, неповторимые элементы, яркие мотивы. Отличались в разных губерниях и свадебные наряды по цветовой гамме, используемым материалам, предметам убранства.

Художественное оформление традиционной одежды сохраняет этнические особенности и свидетельства взаимодействия разных народов. На территории Воронежской губернии в конце XIX—начале XX века возникло несколько видов традиционных костюмов, каждый из них по-своему эстетически выразителен.

В зависимости от происхождения и обычаев в нарядах использовались различные по текстуре материалы, композиции нашивных и съемных украшений поражают разнообразием, также различается цветовая гамма, технологические и художественные приемы. Декоративные аксессуары одновременно сохраняли в себе древние традиции и новые веяния, отражающие изменения в жизни крестьян.

В Воронежской области становление народного костюма происходило следующим образом. Во-первых, здесь было много приезжих народов — крестьян из Тамбовской, Орловской, Московской губернии, — они привозили с собой свои традиции костюма. Во-вторых, в XVII веке на территорию Воронежа переселились много украинцев, они также оказали влияние на стиль одежды.

Женский свадебный костюм в Воронежской области представляет собой белую или красную длинную рубаху, вышитую шерстяными орнаментами. Праздничную одежду тщательно выбеливали при помощи золы, а для повседневного ношения предпочитали украшать вышитыми узорами. Свадебную рубаху часто дополняли тесьмой, бахромой. Один из популярных среди местных невест вариантов — рубаха с красными полами, которые обрамляли красивые орнаменты.

В праздничные дни поверх рубахи надевалась кундя — черная жилетка. Ее также щедро расшивали, а рукава украшали пышными рюшами и красными кантами. Еще один из ключевых элементов костюма — понева — одежда из тканого шерстяного полотна, обычно черного цвета, напоминающая современную юбку. По низу поневу украшали позументом — лентами и тесьмой из разноцветных нитей.

По традиции, до замужества все девушки носили платочки, невесты же надевали красивые головные уборы. В разных уездах они отличались, но одним из самых распространенных была шлычка — красная шапочка, плотно прижимающая волосы. Ее надевали поверх пучка из волос. Еще один популярный традиционный головной убор — кокошник, расшитый бисером.

На ноги обували чуники — плетеные башмачки. Подошву изготавливали из дерева или натуральной кожи, чтобы она медленнее протиралась. Женщины носили гольфы, которые сами вязали из пестрых нитей. Яркий элемент женского свадебного наряда — нагрудные украшения, как правило, объемные бусы. Часто девушки плели многоярусные ожерелья из мелкого бисера и закрепляли на тонкой полоске ткани, завязывающейся сзади на шее. Считалось, что подобные амулеты защищают невесту от злых сил и сглаза.

Художественное оформление традиционной одежды сохраняет этнические особенности и свидетельства взаимодействия разных народов. На территории Воронежской губернии в конце XIX—начале XX века возникло несколько видов традиционных костюмов, каждый из них по-своему эстетически выразителен.

В зависимости от происхождения и обычаев в нарядах использовались различные по текстуре материалы, композиции нашивных и съемных украшений поражают разнообразием, также различается цветовая гамма, технологические и художественные приемы. Декоративные аксессуары одновременно сохраняли в себе древние традиции и новые веяния, отражающие изменения в жизни крестьян.

В Воронежской области становление народного костюма происходило следующим образом. Во-первых, здесь было много приезжих народов — крестьян из Тамбовской, Орловской, Московской губернии, — они привозили с собой свои традиции костюма. Во-вторых, в XVII веке на территорию Воронежа переселились много украинцев, они также оказали влияние на стиль одежды.

Женский свадебный костюм в Воронежской области представляет собой белую или красную длинную рубаху, вышитую шерстяными орнаментами. Праздничную одежду тщательно выбеливали при помощи золы, а для повседневного ношения предпочитали украшать вышитыми узорами. Свадебную рубаху часто дополняли тесьмой, бахромой. Один из популярных среди местных невест вариантов — рубаха с красными полами, которые обрамляли красивые орнаменты.

В праздничные дни поверх рубахи надевалась кундя — черная жилетка. Ее также щедро расшивали, а рукава украшали пышными рюшами и красными кантами. Еще один из ключевых элементов костюма — понева — одежда из тканого шерстяного полотна, обычно черного цвета, напоминающая современную юбку. По низу поневу украшали позументом — лентами и тесьмой из разноцветных нитей.

По традиции, до замужества все девушки носили платочки, невесты же надевали красивые головные уборы. В разных уездах они отличались, но одним из самых распространенных была шлычка — красная шапочка, плотно прижимающая волосы. Ее надевали поверх пучка из волос. Еще один популярный традиционный головной убор — кокошник, расшитый бисером.

На ноги обували чуники — плетеные башмачки. Подошву изготавливали из дерева или натуральной кожи, чтобы она медленнее протиралась. Женщины носили гольфы, которые сами вязали из пестрых нитей. Яркий элемент женского свадебного наряда — нагрудные украшения, как правило, объемные бусы. Часто девушки плели многоярусные ожерелья из мелкого бисера и закрепляли на тонкой полоске ткани, завязывающейся сзади на шее. Считалось, что подобные амулеты защищают невесту от злых сил и сглаза.

#11

Полное наименование: Кукла в народном костюме «Девушка на выданье»

Автор: Горбачева Валентина Яковлевна

Дата создания: XX век

Размеры: 70 см

Коллекция: Богучарский районный историко-краеведческий музей

Правообладатель изображений: Богучарский районный историко-краеведческий музей

№ Госкаталога: 16046117

Автор: Горбачева Валентина Яковлевна

Дата создания: XX век

Размеры: 70 см

Коллекция: Богучарский районный историко-краеведческий музей

Правообладатель изображений: Богучарский районный историко-краеведческий музей

№ Госкаталога: 16046117

#3

Кукла в старинном костюме с. Гвазда

#12

#13

Русский национальный костюм в каждой из областей имеет свои особенности, отличаясь оттенками цвета, составом предметов одежды, декором и орнаментом. Самые радикальные различия наблюдались всегда в традиционной одежде северорусского и южнорусского регионов. Для юга Руси особенно характерно разнообразие видов народных костюмов благодаря многонациональности этих земель.

Наиболее ярким представителем Южной Руси считается Воронежская область, где своеобразные черты народного костюма наиболее заметны. Связано это с историей заселения края. В XVI веке на бескрайних плодородных просторах стали селиться служивые, ремесленники, вольные казаки, выходцы с украинских земель. Люди из других регионов переселялись целыми семьями. Каждая семья приносила на воронежскую землю свои обычаи, в том числе традиции национальных костюмов. Двумя веками позднее на уже обжитой земле начали выделять наделы для русской знати и столичных дворян.

Одежда жителей Воронежской губернии шилась из тканей на основе шерсти, крапивы и конопли. Конопля на черноземных почвах росла повсеместно и шла не только на производство тканей, но использовалась также для приготовления пищи. Конопляное масло в южнорусских областях вошло в обиход гораздо раньше подсолнечного. Семена конопли перемалывались в муку, из которой затем пеклись сытные лепешки и варилась мучная каша — саламата.

Конопляные стебли и листья «женского» рода были более жесткими, поэтому из них вили веревки, бечеву, канаты. Более тонкие и нежные «мужские» стебли использовались в ткачестве. В старину выбор тканей был невелик, поэтому из конопляных полотен шили большинство предметов национальной одежды: рубахи, запаны, фартуки. Фабричные ткани считались роскошью, их могли позволить себе только зажиточные семьи. Крестьяне же ходили в домотканой одежде. В обиходе домотканые холсты назывались «замашками».

Для Воронежской губернии была характерна вышивка с четкими геометрическими узорами. Особенно у местных вышивальщиц пользовался популярностью ромбовидный орнамент. Нередко стороны ромба при вышивании продолжались прямыми линиями с перекрестом в вершинах. Такой рисунок носил название «репей» и считался символом жизни и плодородия.

Каждое воронежское село отличалось своими особенностями в одежде. Традиционный женский костюм сел Бутурлиновского района имел собственные нюансы и характерные детали, не свойственные одежде из других областей. Костюмы женщин включали рубаху, поневу, запан, фартук, корсетку (приталенную кофточку), дубленую шубу, лапти или сапожки, монисты и бусы, серьги-пушки или янтарики. На голове носили кичку или сороку, кокошник, платок и шаль.

Народный костюм Бутурлиновского района впитал традиции южнорусской и рязанской одежды, так как некоторые села района, такие как Клеповка и Гвазда, основаны переселенцами с рязанщины. Связь жителей сел Бутурлиновского района с традициями Рязанской губернии прослеживается в речевых нюансах, сходстве приемов ткачества и декорирования костюмов, производства изделий для дома и быта.

Наиболее ярким представителем Южной Руси считается Воронежская область, где своеобразные черты народного костюма наиболее заметны. Связано это с историей заселения края. В XVI веке на бескрайних плодородных просторах стали селиться служивые, ремесленники, вольные казаки, выходцы с украинских земель. Люди из других регионов переселялись целыми семьями. Каждая семья приносила на воронежскую землю свои обычаи, в том числе традиции национальных костюмов. Двумя веками позднее на уже обжитой земле начали выделять наделы для русской знати и столичных дворян.

Одежда жителей Воронежской губернии шилась из тканей на основе шерсти, крапивы и конопли. Конопля на черноземных почвах росла повсеместно и шла не только на производство тканей, но использовалась также для приготовления пищи. Конопляное масло в южнорусских областях вошло в обиход гораздо раньше подсолнечного. Семена конопли перемалывались в муку, из которой затем пеклись сытные лепешки и варилась мучная каша — саламата.

Конопляные стебли и листья «женского» рода были более жесткими, поэтому из них вили веревки, бечеву, канаты. Более тонкие и нежные «мужские» стебли использовались в ткачестве. В старину выбор тканей был невелик, поэтому из конопляных полотен шили большинство предметов национальной одежды: рубахи, запаны, фартуки. Фабричные ткани считались роскошью, их могли позволить себе только зажиточные семьи. Крестьяне же ходили в домотканой одежде. В обиходе домотканые холсты назывались «замашками».

Для Воронежской губернии была характерна вышивка с четкими геометрическими узорами. Особенно у местных вышивальщиц пользовался популярностью ромбовидный орнамент. Нередко стороны ромба при вышивании продолжались прямыми линиями с перекрестом в вершинах. Такой рисунок носил название «репей» и считался символом жизни и плодородия.

Каждое воронежское село отличалось своими особенностями в одежде. Традиционный женский костюм сел Бутурлиновского района имел собственные нюансы и характерные детали, не свойственные одежде из других областей. Костюмы женщин включали рубаху, поневу, запан, фартук, корсетку (приталенную кофточку), дубленую шубу, лапти или сапожки, монисты и бусы, серьги-пушки или янтарики. На голове носили кичку или сороку, кокошник, платок и шаль.

Народный костюм Бутурлиновского района впитал традиции южнорусской и рязанской одежды, так как некоторые села района, такие как Клеповка и Гвазда, основаны переселенцами с рязанщины. Связь жителей сел Бутурлиновского района с традициями Рязанской губернии прослеживается в речевых нюансах, сходстве приемов ткачества и декорирования костюмов, производства изделий для дома и быта.

#14

Полное наименование: Кукла в старинном костюме с. Гвазда Бутурлиновского района

Автор: Горбачева Валентина Яковлевна

Дата создания: XX век

Размеры: 58 см

Коллекция: Богучарский районный историко-краеведческий музей

Правообладатель изображений: Богучарский районный историко-краеведческий музей

№ Госкаталога: 16046111

Автор: Горбачева Валентина Яковлевна

Дата создания: XX век

Размеры: 58 см

Коллекция: Богучарский районный историко-краеведческий музей

Правообладатель изображений: Богучарский районный историко-краеведческий музей

№ Госкаталога: 16046111

#4

Кукла в традиционной одежде с. Гвазда

#15

#16

Кукла в традиционном костюме села Гвазда Бутурлиновского района будто бы переносит нас в конец XIX—начало XX века, во времена, когда по одежде женщины можно было многое сказать о ее социальном статусе, возрасте, настроении и территории, на которой она живет.

В народе говорят, что село Гвазда получило свое название от слова «гвоздь». Здесь создавались гвозди для судов, в расположенном неподалеку селе Пузево делали корпуса, в Клеповке обшивали корпус досками. Здесь бывал Петр Первый и даже лично дал название расположенному неподалеку Шиповскому лесу (от слова «шип» — корабль). Но есть мнение, что Гвазда получила свое название значительно раньше и не имеет ничего общего с гвоздями. В словаре Даля это слово означает «грязь, болото».

Народный костюм Бутурлиновского района — это сочетание южнорусского и рязанского нарядов. Женщины носили рубаху и поневу — юбку из пестрой ткани, представляющую собой полотно ткани, завязанной на поясе. Поверх поневы надевали фартук, украшали себя с помощью нескольких слоев бус и сережек, но голову надевали кичку, сороку или платок, а по праздникам зачастую — богато расшитый кокошник, который мог передаваться из поколения в поколение. Зимой к этому комплекту добавлялась шуба или шаль.

В отличие от многих других регионов, где женские рубашки чаще всего были белыми, в Бутурлиновском районе очень любили красный цвет. Часто рубашки делались именно из красной ткани, этот цвет ассоциировался с красотой. Еще один цвет, обязательно присутствующий в каждом народном костюме — черный, цвет земли и плодородия.

Одежда обязательно декорировалась, рукава рубахи и понева украшались вышивкой, причем в различных вышитых символах был зашифрован абсолютно разный смысл. Так, ромб — это древний знак солнца, знак силы и могущества. Крест в круге — еще один знак солнца, способный защитить от зла. Волнистая линия — знак воды, решетка — огня.

Кукла в народном костюме создана Валентиной Яковлевной Горбачевой специально для Богучарского музея народного костюма и кукол. Основой для создания куклы стала коллекция подлинных народных костюмов Воронежской губернии. Богучарские куклы были представлены в Центральном выставочном зале прикладного искусства в Москве, в спорткомплексе «Олимпийский», содержатся в музеях и частных коллекциях различных стран.

В народе говорят, что село Гвазда получило свое название от слова «гвоздь». Здесь создавались гвозди для судов, в расположенном неподалеку селе Пузево делали корпуса, в Клеповке обшивали корпус досками. Здесь бывал Петр Первый и даже лично дал название расположенному неподалеку Шиповскому лесу (от слова «шип» — корабль). Но есть мнение, что Гвазда получила свое название значительно раньше и не имеет ничего общего с гвоздями. В словаре Даля это слово означает «грязь, болото».

Народный костюм Бутурлиновского района — это сочетание южнорусского и рязанского нарядов. Женщины носили рубаху и поневу — юбку из пестрой ткани, представляющую собой полотно ткани, завязанной на поясе. Поверх поневы надевали фартук, украшали себя с помощью нескольких слоев бус и сережек, но голову надевали кичку, сороку или платок, а по праздникам зачастую — богато расшитый кокошник, который мог передаваться из поколения в поколение. Зимой к этому комплекту добавлялась шуба или шаль.

В отличие от многих других регионов, где женские рубашки чаще всего были белыми, в Бутурлиновском районе очень любили красный цвет. Часто рубашки делались именно из красной ткани, этот цвет ассоциировался с красотой. Еще один цвет, обязательно присутствующий в каждом народном костюме — черный, цвет земли и плодородия.

Одежда обязательно декорировалась, рукава рубахи и понева украшались вышивкой, причем в различных вышитых символах был зашифрован абсолютно разный смысл. Так, ромб — это древний знак солнца, знак силы и могущества. Крест в круге — еще один знак солнца, способный защитить от зла. Волнистая линия — знак воды, решетка — огня.

Кукла в народном костюме создана Валентиной Яковлевной Горбачевой специально для Богучарского музея народного костюма и кукол. Основой для создания куклы стала коллекция подлинных народных костюмов Воронежской губернии. Богучарские куклы были представлены в Центральном выставочном зале прикладного искусства в Москве, в спорткомплексе «Олимпийский», содержатся в музеях и частных коллекциях различных стран.

#17

Полное наименование: Кукла в традиционной одежде с. Гвазда Бутурлиновского уезда Воронежской губернии

Автор: Горбачева Валентина Яковлевна

Дата создания: ХХ век

Размеры: 62 см

Коллекция: Богучарский районный историко-краеведческий музей

Правообладатель изображений: Богучарский районный историко-краеведческий музей

№ Госкаталога: 16046127

Автор: Горбачева Валентина Яковлевна

Дата создания: ХХ век

Размеры: 62 см

Коллекция: Богучарский районный историко-краеведческий музей

Правообладатель изображений: Богучарский районный историко-краеведческий музей

№ Госкаталога: 16046127

#5

Кукла «Филипп»

#18

#19

Особенность народного костюма Воронежской губернии заключается в том, что из-за большого наплыва приезжих он неоднократно претерпевал изменения. В Воронежскую губернию съезжались крестьяне из Тамбовских, Орловских и Московских земель, в XVII веке переселилось много украинцев. Каждый народ приезжал со своими традициями и вносил новые элементы в воронежский народный костюм.

Мужская и женская крестьянская одежда шилась из натуральных растительных волокон и тканей, полученных путем переработки животного сырья. Самыми популярными материалами для пошива одежды были шерсть, крапива и конопля. Большое значение придавалось цвету одежды. В нем отражались как эстетические предпочтения, так и образ жизни крестьян. В воронежском костюме преобладали три цвета: черный, белый и красный. Черный — цвет чернозема, символизировал кормилицу-землю, поэтому в Воронежской губернии он означал покой и радость в доме, достаток в семье и хозяйстве. Белый цвет был символом чистоты, обновления и победы духа над плотью, красный — красоты, любви и полноты жизни.

В противоположность женским нарядам мужской крестьянский костюм был достаточно простым, состоял из рубашки, пояса и черных штанов. Рубашка имела косой разрез на вороте, шилась из плотного материала синего или красного цвета, обязательно подпоясывалась. В XIX веке пояс стал неотъемлемым элементом мужского костюма, лишение пояса означало потерю чести. Помимо основной одежды, костюм крестьянина включал высокие сапоги и головной убор.

Мужские головные уборы в XIX веке шились из разных материалов и отличались разнообразием форм. В сельской местности широкое распространение получила «валенка», которую изготавливали путем валяния шерсти. Валенка имела коническую форму и полукруглый верх. Помимо валенок, крестьяне в межсезонье носили шерстяную шапку, именуемую «грешневик». В праздники сельчане надевали небольшие шляпы черного цвета, которые декорировали золотистыми и серебристыми нитями, яркими ленточками или цветками.

Летом русские и украинские крестьяне покрывали голову соломенными широкополыми шляпами, которые назывались «брыли». Зимой сельские мужчины надевали «треухи» — шерстяные шапки, утепленные мехом. В русских селах были популярны вязаные шапки из шерсти конической формы. Украинцы предпочитали носить высокие овчинные шапки, называемые «кучмой».

В начале XIX века в селах появился картуз фабричного производства, который к концу столетия постепенно вытеснил традиционные головные уборы, а в начале XX века на смену картузу пришла кепка.

Мужская и женская крестьянская одежда шилась из натуральных растительных волокон и тканей, полученных путем переработки животного сырья. Самыми популярными материалами для пошива одежды были шерсть, крапива и конопля. Большое значение придавалось цвету одежды. В нем отражались как эстетические предпочтения, так и образ жизни крестьян. В воронежском костюме преобладали три цвета: черный, белый и красный. Черный — цвет чернозема, символизировал кормилицу-землю, поэтому в Воронежской губернии он означал покой и радость в доме, достаток в семье и хозяйстве. Белый цвет был символом чистоты, обновления и победы духа над плотью, красный — красоты, любви и полноты жизни.

В противоположность женским нарядам мужской крестьянский костюм был достаточно простым, состоял из рубашки, пояса и черных штанов. Рубашка имела косой разрез на вороте, шилась из плотного материала синего или красного цвета, обязательно подпоясывалась. В XIX веке пояс стал неотъемлемым элементом мужского костюма, лишение пояса означало потерю чести. Помимо основной одежды, костюм крестьянина включал высокие сапоги и головной убор.

Мужские головные уборы в XIX веке шились из разных материалов и отличались разнообразием форм. В сельской местности широкое распространение получила «валенка», которую изготавливали путем валяния шерсти. Валенка имела коническую форму и полукруглый верх. Помимо валенок, крестьяне в межсезонье носили шерстяную шапку, именуемую «грешневик». В праздники сельчане надевали небольшие шляпы черного цвета, которые декорировали золотистыми и серебристыми нитями, яркими ленточками или цветками.

Летом русские и украинские крестьяне покрывали голову соломенными широкополыми шляпами, которые назывались «брыли». Зимой сельские мужчины надевали «треухи» — шерстяные шапки, утепленные мехом. В русских селах были популярны вязаные шапки из шерсти конической формы. Украинцы предпочитали носить высокие овчинные шапки, называемые «кучмой».

В начале XIX века в селах появился картуз фабричного производства, который к концу столетия постепенно вытеснил традиционные головные уборы, а в начале XX века на смену картузу пришла кепка.

#20

Полное наименование: Кукла «Филипп»

Автор: Горбачева Валентина Яковлевна

Дата создания: XX век

Размеры: 80 см

Коллекция: Богучарский районный историко-краеведческий музей

Правообладатель изображений: Богучарский районный историко-краеведческий музей

№ Госкаталога: 16046118

Автор: Горбачева Валентина Яковлевна

Дата создания: XX век

Размеры: 80 см

Коллекция: Богучарский районный историко-краеведческий музей

Правообладатель изображений: Богучарский районный историко-краеведческий музей

№ Госкаталога: 16046118

#6

Кукла в свадебном Валдайском костюме

#21

#22

Кукла в Валдайском свадебном костюме ярко выделяется на фоне других экспонатов богатством и роскошью своего наряда. Свадьба — особый день в жизни каждой девушки, и вне зависимости от местности, социального статуса и богатства семьи, наряд под него всегда подбирался особый. Свадебные наряды в северных и южных регионах страны различались деталями, но их объединяло одно — обилие украшений даже на самом недорогом сарафане.

Сарафан и рубашка — основа женского свадебного наряда. Рубашка чаще всего шилась из натурального льна, ее рукава богато расшивались разноцветными нитями. Каждый элемент вышивки имел свое значение, так, звезда означала благодать от небесных сил, а символ «древо жизни» подчеркивал важность начала нового этапа, создания молодой семьи. Передняя и задняя часть рубашки были закрыты сарафаном и могли оставаться не расшитыми.

Сарафан шился из более плотной тяжелой ткани. В зажиточной семье это мог быть бархат или парча, а в бедной — лен или шерсть. Крой был свободным, сарафан не подчеркивал фигуру невесты и не сковывал движения. Одежда украшалась вышивкой, бисером, тесьмой, жемчугом, мехом. В холодное время поверх надевали душегрею — аналог современного укороченного жакета.

Под сарафан поддевали нижние юбки, придающие наряду дополнительный объем. В этом предмете одежды невеста могла лечь спать в первую брачную ночь. Допускалось, чтобы свадебная нижняя юбка выглядывала из-под сарафана не более, чем на 15 см.

Ремень не был обязательным составляющим свадебного наряда, но, если он и использовался, то не для того, чтобы подчеркнуть талию, а просто для поддержания наряда. Иногда поясов было несколько. Конечно же, каждый богато расшивался.

Еще одна необязательная деталь — передник. Иногда — короткий с завязками за спиной, иногда — длинный, надетый через шею. Передник украшался не так богато, как сарафан. Его основная цель была в том, чтобы показать хозяйственность и домовитость невесты.

Другие аксессуары, бусы, серьги, браслеты, в свадебном наряде использовались редко. В них просто отпадала необходимость из-за богатства и красоты других элементов!

На ноги девушки обували лапти, кожаные сандалии, зимой — валенки. На голове, в зависимости от региона, носили кокошник, сороку, косник — ленту-повязку с подвесками.

Сарафан и рубашка — основа женского свадебного наряда. Рубашка чаще всего шилась из натурального льна, ее рукава богато расшивались разноцветными нитями. Каждый элемент вышивки имел свое значение, так, звезда означала благодать от небесных сил, а символ «древо жизни» подчеркивал важность начала нового этапа, создания молодой семьи. Передняя и задняя часть рубашки были закрыты сарафаном и могли оставаться не расшитыми.

Сарафан шился из более плотной тяжелой ткани. В зажиточной семье это мог быть бархат или парча, а в бедной — лен или шерсть. Крой был свободным, сарафан не подчеркивал фигуру невесты и не сковывал движения. Одежда украшалась вышивкой, бисером, тесьмой, жемчугом, мехом. В холодное время поверх надевали душегрею — аналог современного укороченного жакета.

Под сарафан поддевали нижние юбки, придающие наряду дополнительный объем. В этом предмете одежды невеста могла лечь спать в первую брачную ночь. Допускалось, чтобы свадебная нижняя юбка выглядывала из-под сарафана не более, чем на 15 см.

Ремень не был обязательным составляющим свадебного наряда, но, если он и использовался, то не для того, чтобы подчеркнуть талию, а просто для поддержания наряда. Иногда поясов было несколько. Конечно же, каждый богато расшивался.

Еще одна необязательная деталь — передник. Иногда — короткий с завязками за спиной, иногда — длинный, надетый через шею. Передник украшался не так богато, как сарафан. Его основная цель была в том, чтобы показать хозяйственность и домовитость невесты.

Другие аксессуары, бусы, серьги, браслеты, в свадебном наряде использовались редко. В них просто отпадала необходимость из-за богатства и красоты других элементов!

На ноги девушки обували лапти, кожаные сандалии, зимой — валенки. На голове, в зависимости от региона, носили кокошник, сороку, косник — ленту-повязку с подвесками.

#23

Полное наименование: Кукла в старинном народном свадебном Валдайском костюме

Автор: Горбачева Валентина Яковлевна

Дата создания: ХХ век

Размеры: 66 см

Коллекция: Богучарский районный историко-краеведческий музей

Правообладатель изображений: Богучарский районный историко-краеведческий музей

№ Госкаталога: 16046116

Автор: Горбачева Валентина Яковлевна

Дата создания: ХХ век

Размеры: 66 см

Коллекция: Богучарский районный историко-краеведческий музей

Правообладатель изображений: Богучарский районный историко-краеведческий музей

№ Госкаталога: 16046116

#7

Кукла в старинном костюме с. Клеповка

#24

#25

Мужские и женские костюмы в селе Клеповка Бутурлиновского района Воронежской области изготавливались по уникальной технологии. Основные отличия: особый набор технологических приемов, полихромная вышивка «ковровым» орнаментом, использование различного декора (блестки, бисер, золотые нити), самобытные цвета при оформлении ансамбля одежды.

Костюм выделяют своеобразные приемы в декорировании, несвойственные южнорусской культуре. В вышивке преобладали геометрические элементы. Основные цвета тканей — черный, красный, белый, розовый, оранжевый, синий, голубой и зеленый.

Мужская рубаха шилась из полотняной ткани шириной 40 см. По крою она напоминала тунику со скошенными краями. Подол рубахи украшался тканой каймой с односторонней счетной гладью и росписью. Вставки-ластовицы в форме ромба, вшитые под рукава, делали одежду свободной и позволяли рукам подниматься без помех. Элементы рубахи стачивались вручную или при помощи машинного шва. Ворот непременно декорировался плетеной каймой.

Именно рубахи имели отличительные элементы, свойственные местной культуре. Женские рубахи с прямыми поликами шились из ситца и обязательно имели ремень — накладную деталь, украшенную орнаментом, которая пришивалась на плечо и начало рукава. Поверх вышивки на ремень нашивались нарядные блестки. На различные праздники и гулянья девушки надевали украшения-обереги: бисерный воротник (монисто круговое) или бисерные подвески (монисто висячее).

Жители населенного пункта шили одежду в соответствии со своими устоявшимися традициями. К примеру, костюм женщин из сел Клеповка, Гвазда, Пузево включал следующие элементы: рубаха, понева, запан, занавеска, гарус, монисто, каскад бус, серьги, головной убор (кичка, сорока, кокошник), набор платков, шаль, подшальник, шуба, несколько пар обуви.

В Воронежскую область переселялись жители из разных районов, поэтому на ее территории встречались самые разные костюмы. Народные костюмы женщин и мужчин из сел Клеповка, Гвазда, Пузево Бутурлиновского района объединили наследие южнорусской и рязанской одежды. Дело в том, что село Клеповка и близлежащие поселения были основаны выходцами из города Скопина Рязанской губернии. Именно по совпадению костюмов, орнаментов, специфики речи можно проследить связь жителей Клеповки с рязанской землей.

Костюм выделяют своеобразные приемы в декорировании, несвойственные южнорусской культуре. В вышивке преобладали геометрические элементы. Основные цвета тканей — черный, красный, белый, розовый, оранжевый, синий, голубой и зеленый.

Мужская рубаха шилась из полотняной ткани шириной 40 см. По крою она напоминала тунику со скошенными краями. Подол рубахи украшался тканой каймой с односторонней счетной гладью и росписью. Вставки-ластовицы в форме ромба, вшитые под рукава, делали одежду свободной и позволяли рукам подниматься без помех. Элементы рубахи стачивались вручную или при помощи машинного шва. Ворот непременно декорировался плетеной каймой.

Именно рубахи имели отличительные элементы, свойственные местной культуре. Женские рубахи с прямыми поликами шились из ситца и обязательно имели ремень — накладную деталь, украшенную орнаментом, которая пришивалась на плечо и начало рукава. Поверх вышивки на ремень нашивались нарядные блестки. На различные праздники и гулянья девушки надевали украшения-обереги: бисерный воротник (монисто круговое) или бисерные подвески (монисто висячее).

Жители населенного пункта шили одежду в соответствии со своими устоявшимися традициями. К примеру, костюм женщин из сел Клеповка, Гвазда, Пузево включал следующие элементы: рубаха, понева, запан, занавеска, гарус, монисто, каскад бус, серьги, головной убор (кичка, сорока, кокошник), набор платков, шаль, подшальник, шуба, несколько пар обуви.

В Воронежскую область переселялись жители из разных районов, поэтому на ее территории встречались самые разные костюмы. Народные костюмы женщин и мужчин из сел Клеповка, Гвазда, Пузево Бутурлиновского района объединили наследие южнорусской и рязанской одежды. Дело в том, что село Клеповка и близлежащие поселения были основаны выходцами из города Скопина Рязанской губернии. Именно по совпадению костюмов, орнаментов, специфики речи можно проследить связь жителей Клеповки с рязанской землей.

#26

Полное наименование: Кукла в старинном костюме с. Клеповка Бутурлиновского района

Автор: Горбачева Валентина Яковлевна

Дата создания: ХХ век

Размеры: 75 см

Коллекция: Богучарский районный историко-краеведческий музей

Правообладатель изображений: Богучарский районный историко-краеведческий музей

№ Госкаталога: 16046130

Автор: Горбачева Валентина Яковлевна

Дата создания: ХХ век

Размеры: 75 см

Коллекция: Богучарский районный историко-краеведческий музей

Правообладатель изображений: Богучарский районный историко-краеведческий музей

№ Госкаталога: 16046130

#8

Кукла в старинном костюме с. Пузево

#27

#28

Село Пузево, которое находится в Бутурлиновском районе Воронежской области, основано примерно в 1755 году. Название поселения происходит от названия расположенного рядом урочища Пуза. Само же урочище обязано своим именем мастеровым, которые обмазывали в нем корабельные днища («пуза»).

Одежда жительниц села состояла из типичных для русского женского костюма деталей. Пузевки носили длинные вышитые рубахи, поверх которых надевались понева, запон, фартук или завеска. Аксессуарами служили мониста или несколько рядов бус, и, конечно, серьги — пушки или янтарики. Голову же покрывали кичкой, сорокой, кокошником. Были также в гардеробе пузевских крестьянок платки, шали и подшальники, дубленые или крытые шубы на холода, и, разумеется, обувь.

Местные традиции и ремесла наложили свой отпечаток на повседневный и праздничный костюм жительниц Пузева. В пузевском варианте дизайн традиционной русской кички с обвязкой включал в себя характерные для данной местности вышитые и тканые орнаменты, бисерное плетение, другие декоративные элементы.

Пузевская кичка отличалась также цветовой гаммой и конструкцией. Она была многосоставной, и чтобы надеть все ее элементы правильно, требовался опыт. Кичка включала в себя шапочку, саму кичку, крыло, ушко и обвязку.

Твердая налобная часть — собственно, кичка, — могла быть изготовлена одним из трех способов. Для первого брали 20-сантиметровый кусок конопляного холста, который затем вымачивали, тщательно намыливали и скатывали из него несколько валиков разной длины. Далее валики сушили, декорировали (обтягивали) тканью и сшивали в единую конструкцию.

Другой способ был экономичнее: из сухого холста делали два валика для верхушки кички, основой служил плотно сбитый пук соломы в холщевом чехле. Все детали опять же сшивали воедино.

Перечисленные технологии относятся к традиционным. Позднее жительницы Пузева стали использовать другую методику. Для нее на речных берегах срывали четыре лозины и «упаковывали» каждую в плотный тканевый чехол. Части основы сшивались, а те, что предназначались для верха, сгибались и пришивались к нижним.

Обвязку делали из красной хлопчатобумажной ткани. Брали для обвязки прямоугольный кусок ситца длиной около 60 сантиметров и шириной сантиметров 30-40. Ремень, удерживающий убор на голове, декорировали в лобной части. Для ее украшения в три ряда нашивали плетеный шнур, междурядья зашивались металлическими кружочками. По верхней части пускали разноцветные прямоугольники гладью и ряд таких же блесток, нашитых зубцами. Нижнюю оторачивали «бровками» — пушистыми кистями из шерстяной нити, а позже — из искусственного меха.

Одежда жительниц села состояла из типичных для русского женского костюма деталей. Пузевки носили длинные вышитые рубахи, поверх которых надевались понева, запон, фартук или завеска. Аксессуарами служили мониста или несколько рядов бус, и, конечно, серьги — пушки или янтарики. Голову же покрывали кичкой, сорокой, кокошником. Были также в гардеробе пузевских крестьянок платки, шали и подшальники, дубленые или крытые шубы на холода, и, разумеется, обувь.

Местные традиции и ремесла наложили свой отпечаток на повседневный и праздничный костюм жительниц Пузева. В пузевском варианте дизайн традиционной русской кички с обвязкой включал в себя характерные для данной местности вышитые и тканые орнаменты, бисерное плетение, другие декоративные элементы.

Пузевская кичка отличалась также цветовой гаммой и конструкцией. Она была многосоставной, и чтобы надеть все ее элементы правильно, требовался опыт. Кичка включала в себя шапочку, саму кичку, крыло, ушко и обвязку.

Твердая налобная часть — собственно, кичка, — могла быть изготовлена одним из трех способов. Для первого брали 20-сантиметровый кусок конопляного холста, который затем вымачивали, тщательно намыливали и скатывали из него несколько валиков разной длины. Далее валики сушили, декорировали (обтягивали) тканью и сшивали в единую конструкцию.

Другой способ был экономичнее: из сухого холста делали два валика для верхушки кички, основой служил плотно сбитый пук соломы в холщевом чехле. Все детали опять же сшивали воедино.

Перечисленные технологии относятся к традиционным. Позднее жительницы Пузева стали использовать другую методику. Для нее на речных берегах срывали четыре лозины и «упаковывали» каждую в плотный тканевый чехол. Части основы сшивались, а те, что предназначались для верха, сгибались и пришивались к нижним.

Обвязку делали из красной хлопчатобумажной ткани. Брали для обвязки прямоугольный кусок ситца длиной около 60 сантиметров и шириной сантиметров 30-40. Ремень, удерживающий убор на голове, декорировали в лобной части. Для ее украшения в три ряда нашивали плетеный шнур, междурядья зашивались металлическими кружочками. По верхней части пускали разноцветные прямоугольники гладью и ряд таких же блесток, нашитых зубцами. Нижнюю оторачивали «бровками» — пушистыми кистями из шерстяной нити, а позже — из искусственного меха.

#29

Полное наименование: Кукла в старинном костюме с. Пузево, Бутурлиновского района

Автор: Горбачева Валентина Яковлевна

Дата создания: ХХ век

Размеры: 73 см

Коллекция: Богучарский районный историко-краеведческий музей

Правообладатель изображений: Богучарский районный историко-краеведческий музей

№ Госкаталога: 16046115

Автор: Горбачева Валентина Яковлевна

Дата создания: ХХ век

Размеры: 73 см

Коллекция: Богучарский районный историко-краеведческий музей

Правообладатель изображений: Богучарский районный историко-краеведческий музей

№ Госкаталога: 16046115

#30

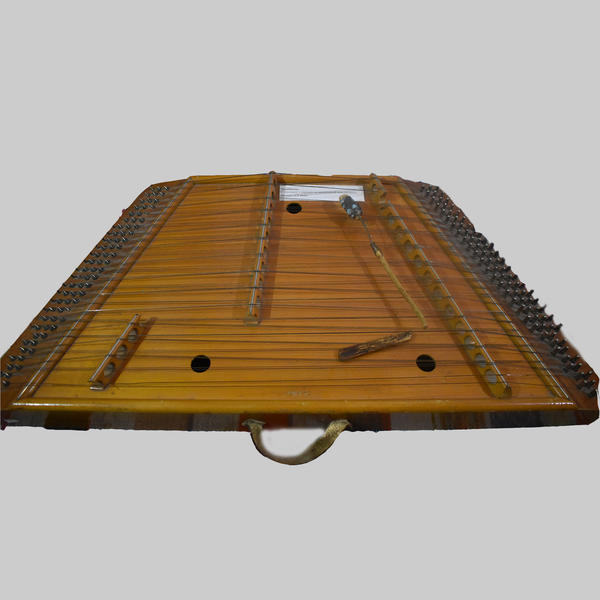

Цимбалы — музыкальный инструмент

#31

#32

Цимбалы —– струнный ударный музыкальный инструмент в форме трапеции. Для извлечения звука цимбалист ударяет по струнам колотушками — деревянными палочками с широкими плоскими наконечниками.

Цимбалы — очень древний инструмент. Изображения его предшественника хордофона были найдены на шумерской амфоре, датируемой IV–III тысячелетиями до нашей эры. Рисунок похожего музыкального инструмента был обнаружен археологами на барельефе IX века до нашей эры.

Инструменты наподобие цимбал встречались у разных народов. Так, ассирийцы играли на триганоне — девятиструнном музыкальном инструменте треугольной формы, древние греки — на монохорде, китайцы — на чжу. У индийцев был популярен сантур: его струны изготавливали из травы мунджа, а играли на нем палочками, сделанными из бамбука. По мнению русского музыковеда-историка Николая Федоровича Финдейзена, в Европу инструмент попал именно из Индии, откуда его привезли цыгане в V веке.

Вместе с распространением совершенствовалась и конструкция цимбал: изменялись форма и размеры инструмента, количество и качество струн. До IX века струны изготавливали из жил или кишечника животных, затем постепенно перешли на медный сплав и металлическую проволоку.

В XIV веке цимбалы стали невероятно популярны у дворян. В средневековой Европе научиться играть на цимбалах мечтали все дамы высшего сословия. Еще большую популярность инструменту принес Панталеон Гебенштрайт — известный немецкий музыкант того времени, а благодаря Людовику XIV цимбалы получили новое европейское название «панталеон». В XVIII веке композиторы стали писать для цимбал отдельные партии и вводить инструмент в оперный оркестр. Его можно услышать в произведениях Ференца Эркеля и Ференца Легара.

На Руси цимбалы появились в конце XV века, когда английская королева Елизавета подарила инструмент русской царице. Подарок так понравился Ирине Федоровне, что цимбалы стали постоянно звучать в царских палатах и на княжеских пирах. Широкое распространение цимбалы получили на территории Украины, став по-настоящему народным инструментом.

Сегодня существует два вида цимбал: концертно-академические и народные. Они различаются размером корпуса и конструкцией. Народные цимбалы имеют меньший размер, обычно оснащаются ремешком для крепления на плече или шее. Размер корпуса концертно-академических цимбал значительно больше: нижнее основание может достигать 115 сантиметров в длину, верхнее — 94 сантиметров. Дополнительно концертно-академические цимбалы снабжаются ножками и педалью для гашения звука.

Цимбалы — очень древний инструмент. Изображения его предшественника хордофона были найдены на шумерской амфоре, датируемой IV–III тысячелетиями до нашей эры. Рисунок похожего музыкального инструмента был обнаружен археологами на барельефе IX века до нашей эры.

Инструменты наподобие цимбал встречались у разных народов. Так, ассирийцы играли на триганоне — девятиструнном музыкальном инструменте треугольной формы, древние греки — на монохорде, китайцы — на чжу. У индийцев был популярен сантур: его струны изготавливали из травы мунджа, а играли на нем палочками, сделанными из бамбука. По мнению русского музыковеда-историка Николая Федоровича Финдейзена, в Европу инструмент попал именно из Индии, откуда его привезли цыгане в V веке.

Вместе с распространением совершенствовалась и конструкция цимбал: изменялись форма и размеры инструмента, количество и качество струн. До IX века струны изготавливали из жил или кишечника животных, затем постепенно перешли на медный сплав и металлическую проволоку.

В XIV веке цимбалы стали невероятно популярны у дворян. В средневековой Европе научиться играть на цимбалах мечтали все дамы высшего сословия. Еще большую популярность инструменту принес Панталеон Гебенштрайт — известный немецкий музыкант того времени, а благодаря Людовику XIV цимбалы получили новое европейское название «панталеон». В XVIII веке композиторы стали писать для цимбал отдельные партии и вводить инструмент в оперный оркестр. Его можно услышать в произведениях Ференца Эркеля и Ференца Легара.

На Руси цимбалы появились в конце XV века, когда английская королева Елизавета подарила инструмент русской царице. Подарок так понравился Ирине Федоровне, что цимбалы стали постоянно звучать в царских палатах и на княжеских пирах. Широкое распространение цимбалы получили на территории Украины, став по-настоящему народным инструментом.

Сегодня существует два вида цимбал: концертно-академические и народные. Они различаются размером корпуса и конструкцией. Народные цимбалы имеют меньший размер, обычно оснащаются ремешком для крепления на плече или шее. Размер корпуса концертно-академических цимбал значительно больше: нижнее основание может достигать 115 сантиметров в длину, верхнее — 94 сантиметров. Дополнительно концертно-академические цимбалы снабжаются ножками и педалью для гашения звука.

#33

Полное наименование: Цимбалы — музыкальный инструмент

Дата создания: начало 20 века

Размеры: 101×50×10,5 см

Коллекция: Богучарский районный историко-краеведческий музей

Правообладатель изображений: Богучарский районный историко-краеведческий музей

№ Госкаталога: 18286751

Размеры: 101×50×10,5 см

Коллекция: Богучарский районный историко-краеведческий музей

Правообладатель изображений: Богучарский районный историко-краеведческий музей

№ Госкаталога: 18286751

читать дальшескрыть

00:00

00:00

1x

Куклы Воронежа, Валдая, Гвазда, Пузево, Клеповки

Выставка

0

Открыть в приложении

Поделиться