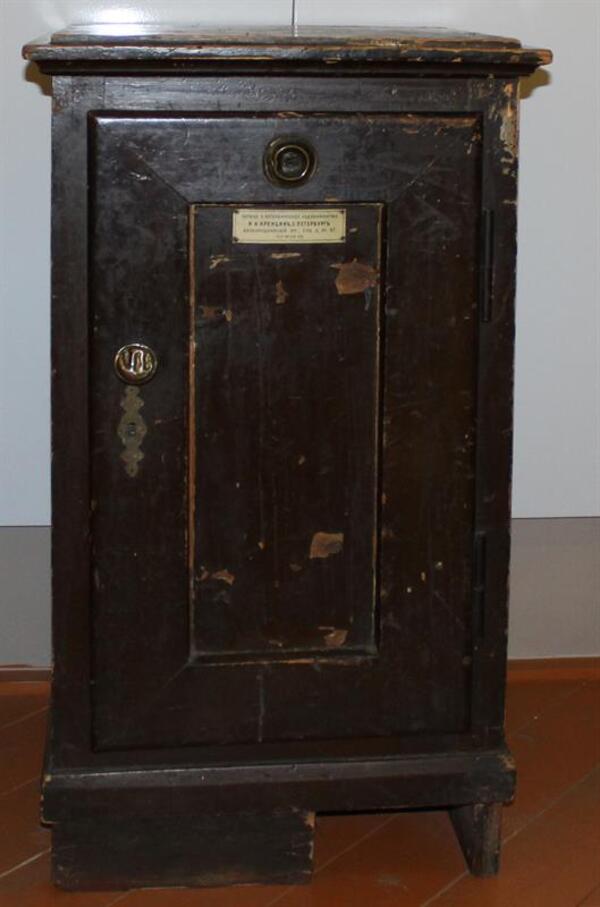

Ледники, древние холодильные камеры, с давних времен были важной частью любого хозяйства. В усадьбах под хранение скоропортящихся продуктов отводили целые помещения. В городских квартирах использовали более компактные ледники — шкафчики со льдом. Такой шкафчик состоял из деревянного корпуса и металлической камеры с полочками для продуктов. Между камерой и стенками корпуса было свободное пространство, которое заполняли пробкой, опилками или другим теплоизолирующим материалом. Выше или ниже продуктовой камеры находились отсеки для льда. Лед приходилось постоянно докладывать: он быстро таял. Для талой воды в нижнем отсеке ледника или на полу рядом ставили поддон, а в некоторых моделях был предусмотрен водоотводный шланг.

По возможности лед старались заготавливать в зимние месяцы и хранить в подвальных помещениях, укрыв соломой. Если такой возможности не было, его приходилось закупать. Это было дорогое приобретение. «В Северной Пальмире цена на лед слишком жжется», — сетовал журналист газеты «Петербургский листок» в конце XIX века. Однако и добыть лед было делом трудным и опасным. Рабочие-«ледоколы» вооружались специальными пилами с гирями и выпиливали ледяные полосы прямо из Невы. Затем от полос откалывали куски — «кабаны». Вручную достать «кабан» из воды было невозможно: к полынье подгоняли лошадь, запряженную в дровни, спускали длинные задние копылья (опорные бруски, вставленные в полозья) и подводили их под ледяную глыбу. Если у лошади не хватало сил вытащить груз, он перевешивал и утаскивал под воду и лошадь, и людей. На этом работа не заканчивалась. Еще три-четыре дня лед доводили до прозрачности: чистили от снега и несколько раз обливали водой. Хранили запасы в глубоких придомовых ледниках, для загрузки такого ледника нанимали артель из сильных опытных рабочих: надо было действовать быстро и аккуратно, ведь «кабан» мог сорваться с веревки и серьезно покалечить. Неудивительно, что за такую работу хорошо платили. Для доставки ценного груза заказчику нанимали извозчиков с ломовыми лошадьми: обычным лошадям это было не под силу.

Искусственное охлаждение с применением диэтилового спирта придумал еще в 1748 году Уильям Каллен из университета Глазго. И только спустя сто лет, в 1850 году, французский инженер Фердинанд Карре представил миру аппарат для изготовления водного льда.

По возможности лед старались заготавливать в зимние месяцы и хранить в подвальных помещениях, укрыв соломой. Если такой возможности не было, его приходилось закупать. Это было дорогое приобретение. «В Северной Пальмире цена на лед слишком жжется», — сетовал журналист газеты «Петербургский листок» в конце XIX века. Однако и добыть лед было делом трудным и опасным. Рабочие-«ледоколы» вооружались специальными пилами с гирями и выпиливали ледяные полосы прямо из Невы. Затем от полос откалывали куски — «кабаны». Вручную достать «кабан» из воды было невозможно: к полынье подгоняли лошадь, запряженную в дровни, спускали длинные задние копылья (опорные бруски, вставленные в полозья) и подводили их под ледяную глыбу. Если у лошади не хватало сил вытащить груз, он перевешивал и утаскивал под воду и лошадь, и людей. На этом работа не заканчивалась. Еще три-четыре дня лед доводили до прозрачности: чистили от снега и несколько раз обливали водой. Хранили запасы в глубоких придомовых ледниках, для загрузки такого ледника нанимали артель из сильных опытных рабочих: надо было действовать быстро и аккуратно, ведь «кабан» мог сорваться с веревки и серьезно покалечить. Неудивительно, что за такую работу хорошо платили. Для доставки ценного груза заказчику нанимали извозчиков с ломовыми лошадьми: обычным лошадям это было не под силу.

Искусственное охлаждение с применением диэтилового спирта придумал еще в 1748 году Уильям Каллен из университета Глазго. И только спустя сто лет, в 1850 году, французский инженер Фердинанд Карре представил миру аппарат для изготовления водного льда.