«Око Церковное» объединяло в себе суточные, седмичные, то есть недельные, и праздничные службы, которые совершали в фиксированные календарные даты. В книге изложены правила празднования, приведены образцы совершения церковных служб и подробные указания к ним. Большой устав разрешал вопросы, в каком порядке нужно читать или петь молитвы из Служебника, Часослова и Октоиха. С помощью «Ока Церковного» также можно было безошибочно вычислить дни празднования Великой Пасхи в разные годы.

Око Церковное, Минея общая с праздничной, Пролог

Время создания

1637 - 1643 годы

Коллекция

Выставка

1

Открыть в приложении#1

Око Церковное

#11

#10

«Око Церковное», или Большой устав — это книга, в которой собраны все основные богослужения, строго расположенные по часам и датам. В русской церкви она появилась в XIV веке и до XVII века включительно распространялась в многочисленных копиях — списках. В XVII столетии «Око Церковное» стали печатать в типографиях. Большой устав, представленный в музее, — самый поздний печатный вариант. Он был подготовлен при патриархе Иоасафе I, а издан в 1641 году при патриархе Иосифе.

#12

Во время богослужений иногда одновременно использовали несколько церковных книг. В Большом уставе указывалось, как в этом случае не нарушить правильный порядок чтения молитв. Кроме этих правил, которым была посвящена большая часть книги, Устав содержал и дисциплинарные предписания: как поститься простым мирянам и монахам, как молиться в храмах, кельях или перед трапезами.

#13

Первое издание «Ока Церковного» было отпечатано в 1610 году при патриархе Ермогене. Оно стало одной из редких книг, изданных в Смутное время. В 1633 году новый патриарх Филарет издал грамоту, по которой весь тираж предыдущего Устава прилюдно сожгли в Москве как ересь. В настоящее время основной книгой, определяющей порядок богослужений, считают Большой устав 1641 года.

#14

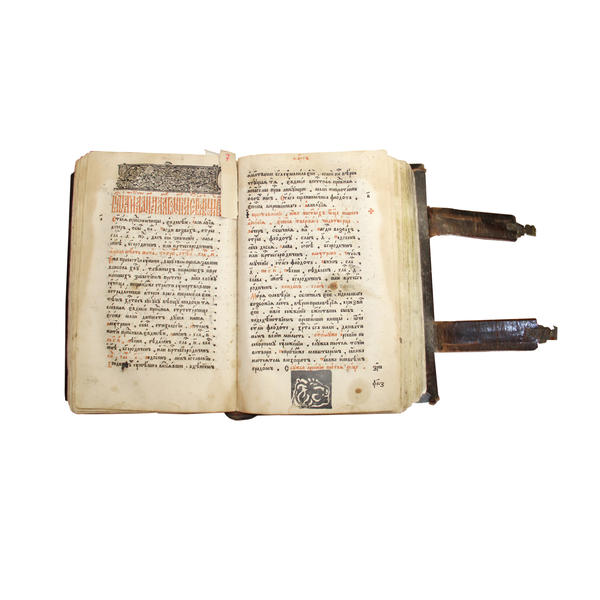

Переплет «Ока Церковного» сделан из двух досок, обтянутых кожей, и хорошо сохранился. Кожа украшена тиснением — узором, который выдавливали на поверхности обложки. Заготовленную форму с рисунком — клише — разогревали и прижимали к гладкой поверхности переплета, чтобы остался оттиск. Устав защелкивается металлическими застежками, которые украшены растительным орнаментом. В XIX веке книгу отреставрировали.

#26

#25

Минея общая с праздничной

#2

Общая минея — книга для богослужений, в которой записаны молитвы пророкам, святителям и апостолам. Обычно она, как и представленный экспонат, объединена с Праздничной минеей — молитвами, песнопениями и порядком богослужений в честь Иисуса Христа, Пресвятой Богородицы и наиболее почитаемых в православии святых.

#3

Слово «минея» в переводе с греческого языка означает «месяц». Такие книги использовали не только на службах в церкви, но и при чтении молитв дома или в кельях.

#4

Священники-отшельники обычно молились по минеям, перебирая специальные четки, отсюда и второе название книг такого типа — четьи. Первые славянские минеи появились в конце IX века, их составили ученики Кирилла и Мефодия — Климент Орхидский и Константин Преславский.

#5

В Общей минее собраны службы с обобщающими названиями: «праздникам богородичным», «праздникам господским», «преподобному», «мученику» или «многим апостолам». Ее дополняла Праздничная, песнопения и молитвы которой имели какие-то особенности или содержали отсутствующие в других книгах тексты. Такой пользовались, если в церкви была Общая минея, но не было более подробной, Месячной. Праздничная минея считалась разновидностью Месячной, или Служебной минеи, которая состояла из 12-ти томов — по числу месяцев в году. Том содержал службы на каждый день.

#6

Издание является старинным и относится к дониконовскому времени, когда Церковный раскол 1650-60-х годов еще не произошел. Эта минея была отпечатана в 1637 году на Московском печатном дворе, крупнейшей кириллической типографии XVII столетия. В это время правил первый царь из династии Романовых — Михаил Федорович. При нем патриархом русской церкви был Иоасаф I, который уделял особое внимание исправлению и печати церковных книг, а также привел в порядок богослужения.

Переплет книги изготовлен из доски, которая обтянута тисненой кожей. Бумага со следами реставраций XVIII–XIX веков украшена вязью, узорными вставками и филигранью — ажурной сеткой из тонкой крученой проволоки. На некоторых страницах сохранились примеры скорописи: каллиграфическое, округлое написание букв, характерные размашистые росчерки и изображения одним знаком нескольких букв — лигатуры.

#7

На форзаце книге есть запись о том, кому принадлежала книга и сколько она стоила: «Сия книга минея общая принадлежит Саратовскому мещанину Осипу Травкину. Цена оного восемьдесят рублей».

#15

#16

Пролог

#17

Синаксарь, или Синаксарий, в переводе с греческого языка означает «собрание». Так называли книги, содержащие в себе жизнеописания святых, их поучительные слова и назидательные повести. Славянский вариант названия — Пролог — появился, когда переводчики по ошибке приняли название подзаголовка за название книги. Все тексты Пролога расположены по датам церковного календаря и приурочены к ним.

#18

В синаксарях приведены объяснения и описания праздников и памятных дат, рассказано, какое событие или воспоминание с ними связано и почему. Часть из них относится к выдуманным людьми легендам и преданиям о чудесах, совершенных святыми.

Прологи предназначались для чтения утрени — утреннего богослужения в церкви. В русский Пролог часто вносили правки, добавляли новые жития святых, поэтому существует много переизданий.

#19

В синаксарях приведены объяснения и описания праздников и памятных дат, рассказано, какое событие или воспоминание с ними связано и почему. Часть из них относится к выдуманным людьми легендам и преданиям о чудесах, совершенных святыми.

#20

Самый древний Пролог на славянском языке появился примерно в XII веке. Греческий текст оригинала, который содержал биографические справки о византийских деятелях Илье Греке и Константине Мокисийском, сразу же подвергся славянской редакции: в книгу внесли памятные даты, церковно-назидательные тексты, связанные с древнерусскими и южнославянскими святителями.

#21

Появление Пролога стало важным событием и для церкви, и для народа. Фактически синаксарь стал учебником жизни, в который включались все важные темы, затрагивающие мирян, монахов и семейных людей. В них были тексты о божественном всемогуществе и милосердии, о страхе перед Богом, любви к ближнему, бескорыстии, почитании родителей и церкви, о порядке проведения служб и его соблюдении. Были и бытовые руководства — как воспитывать детей или бороться с пьянством.

#22

Обычно Пролог состоял из двух частей. В первой были чтения на осенние и зимние месяцы, а во второй — на весну и лето. Каждый том могли переплетать в две книги, чтобы отделить времена года друг от друга.

#23

Книга, сохраненная музеем, — это второе дополненное печатное издание Пролога, вышедшее в 1643 году. В отличие от первого, отпечатанного на год раньше, из него исключили около 40 текстов о чужеземных святых и добавили более 20 сказаний о русских. В книгу попали также описание суздальско-новгородской битвы и жизнеописания великих русских князей: Александра Невского, Федора Смоленского, Михаила Черниговского. Есть в Прологе и житие Преподобного Сергия Радонежского — одного из самых почитаемых в христианстве святых.

#24

До наших дней синаксарь дошел в неполном виде. У него оторван корешок и нет первых страниц. Сохранились дощатые крышки переплета, обтянутые кожей и украшенные тиснением, и металлические застежки.

#27

Детская картинная галерея Самары

читать дальшескрыть

00:00

00:00

1x

Око Церковное, Минея общая с праздничной, Пролог

Время создания

1637 - 1643 годы

Коллекция

Выставка

1

Открыть в приложении

Поделиться