#1

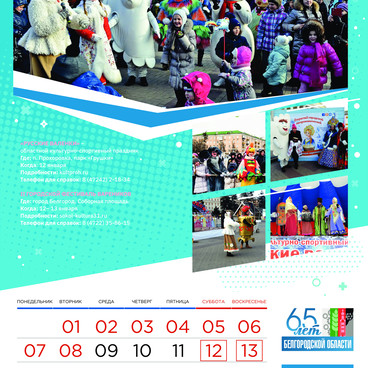

Октябрь

#2

#3

Факт № 1. Центральнее некуда

Географический центр Белгородской области находится именно в селе Тростенец. В скором времени здесь установят соответствующую памятную стелу.

Факт № 2. Отцы-основатели

Крохотная деревушка Тростенец основана служивыми людьми из крепости Яблонов в 1640 году — за семь лет до основания Нового Оскола. В то время Тростенец находился в стороне от Изюмского шляха, укрытый от чужих глаз холмами и лесами. Первопоселенцы вырубали лес и корчевали пни, распахивали землю, ставили дома и заводили скот.

Факт № 3. Древнее название

Более древним названием села краеведы считают ТростЯнец. Это связано с протекающей через село рекой Тростянкой. На протяжении как минимум двух столетий название села в документах писали и так и этак — через «е» и через «я». И только в XX веке нормативным стало нынешнее написание.

Факт № 4. Крым наш

На протяжении XVII века жители Тростенца занимались главным образом военной службой. Времена были неспокойные, так что служивому люду с Белгородской черты расслабляться не приходилось. Но в ходе русско-турецких войн крымский вопрос решился в пользу Российской империи, и нужда в служивых людях отпала. В результате тростенчане стали свободными землевладельцами. Поскольку с юридической точки зрения они рассматривались как «бывшие дворяне», на них не распространялось крепостное право. Они лишь платили в казну налоги и несли повинности, в том числе военную.

Факт № 5. Хворост — соседям

Поскольку село окружали леса, в старину тростенчане промышляли корчёвкой пней и продажей дров, сбывая их в соседнюю Великомихайловку. А вот свои дома предпочитали отапливать подсушенным и брикетированным навозом.

Географический центр Белгородской области находится именно в селе Тростенец. В скором времени здесь установят соответствующую памятную стелу.

Факт № 2. Отцы-основатели

Крохотная деревушка Тростенец основана служивыми людьми из крепости Яблонов в 1640 году — за семь лет до основания Нового Оскола. В то время Тростенец находился в стороне от Изюмского шляха, укрытый от чужих глаз холмами и лесами. Первопоселенцы вырубали лес и корчевали пни, распахивали землю, ставили дома и заводили скот.

Факт № 3. Древнее название

Более древним названием села краеведы считают ТростЯнец. Это связано с протекающей через село рекой Тростянкой. На протяжении как минимум двух столетий название села в документах писали и так и этак — через «е» и через «я». И только в XX веке нормативным стало нынешнее написание.

Факт № 4. Крым наш

На протяжении XVII века жители Тростенца занимались главным образом военной службой. Времена были неспокойные, так что служивому люду с Белгородской черты расслабляться не приходилось. Но в ходе русско-турецких войн крымский вопрос решился в пользу Российской империи, и нужда в служивых людях отпала. В результате тростенчане стали свободными землевладельцами. Поскольку с юридической точки зрения они рассматривались как «бывшие дворяне», на них не распространялось крепостное право. Они лишь платили в казну налоги и несли повинности, в том числе военную.

Факт № 5. Хворост — соседям

Поскольку село окружали леса, в старину тростенчане промышляли корчёвкой пней и продажей дров, сбывая их в соседнюю Великомихайловку. А вот свои дома предпочитали отапливать подсушенным и брикетированным навозом.

#12

Наряды села Тростенец

#5

Факт № 6. Конопля-кормилица

Вплоть до середины XX века в Тростенце активно выращивали коноплю — прямо в пойме высохшей реки Тростянки. Из неё делали холстину, одежду, верёвки, нитки и даже масло и сметану. Получается, что конопля кормила, одевала, обувала. Неудивительно, что в народе её звали не иначе, как «конопля-кормилица».

Факт № 7. Общинная демократия

Каждый три года сельская община избирала старосту. Его полномочия были довольно широки: он созывал и распускал сход тростенчан, следил за состоянием дорог, мостов, общественным порядком, выполнением повинностей и сбором взносов. Сам староста порой был неграмотным, но в помощниках у него был писарь.

Факт № 8. Первая мировая

В июле 1916 года все жители села собрались на богослужение, после которого из церкви провожали на фронт Первой мировой войны около 30 человек. Из этого призыва, как вспоминают старики, домой не вернулся ни один.

Факт № 9. Продразвёрстка

Тростенчане жестоко расправились с продкомиссаром, приехавшим в село с призывом отнять и поделить всю землю, как это водилось в период военного коммунизма.

Факт № 10. Голод

Вскоре после раскулачивания и создания колхоза Тростенец пережил голод 1932–1934 годов. Государство изымало хлеб и у колхозников, и у единоличников. Тростенчане съели почти всю живность, кроме коров, которых берегли для молока. Большой удачей считалось отослать детей к кому‑либо из родственников или знакомых в города, где было больше шансов их прокормить. Втайне друг от друга тростенчане собирали на полях колосья, но при поимке им грозил тюремный срок.

Факт № 11. Оккупация

Во время фашистской оккупации в Тростенце хозяйничали венгры (мадьяры). Несколько селян согласились стать полицаями. В октябре 1942 года с их помощью по домам собрали крепких парней и девушек, которых в товарных вагонах отправили на принудительные работы в Германию. Большинство тростенчан попали на медеплавильные, авиационные и другие военные заводы в Гамбурге, где их использовали в качестве чернорабочих, грузчиков и токарей. Они работали по 12 часов в сутки, а ночевали в лагере или при заводе. Впоследствии рабочих перевели на заводы других городов. В итоге одних тростенчан освободили англичане или американцы, других — чехословаки, третьих — Советская армия.

Факт № 12. Из батюшки — в архипастыри

В 1890 году в Покровскую церковь села Тростенец пришёл служить молодой священник —

отец Димитрий Богоявленский. Прослужил он в Тростенце недолго, здесь у него родился сын. Внезапно овдовев, батюшка решил поступить в Духовную академию в Санкт-Петербург. Попрощался с прихожанами и уехал. С тех пор тростенчане его не видели. Им и в голову не могло прийти, что много лет спустя их молодой батюшка станет… главным архипастырем Прибалтики — митрополитом Виленским и Литовским Елевферием.

Факт № 13. Бабоваляние

В старину в Тростенце было поверье: чтобы капуста, бурак (свёкла) и тыква хорошо уродились, нужно весной повалять по огороду бабу. Для этой задачи выбирали дородную женщину — и она каталась по всему огороду. Затем вставала, отряхивалась и шла на соседний участок: там ведь тоже хороший урожай нужен.

Факт № 14. Молчание — золото

Далеко не всякий приезжающий в Тростенец удостаивался тёплого приёма. В патриархальном мире Тростенца не любили чужаков с быстрым темпом речи (а городские люди, как правило, именно такие). Разговаривать быстро считалось дурным тоном: «Кто редко балакает — о то человек!» А самыми авторитетными людьми на селе и до сей поры считаются молчуны.

Факт № 15. Зоопарк

В 1990-е годы по инициативе директора местного Дома культуры Михаила Косова в Тростенце появился свой зоопарк. Его обитателями стали олени, макаки, павлины, страусы и дикий горный козёл Яша.

Примечательно, что найденного в лесу егерями детёныша косули выкормила немецкая овчарка. Посмотреть на диковинный зооуголок съезжалась детвора с окрестных сёл и даже из других районов. Но больше всего повезло тростенецким ребятишкам, которые зимой запрягали Яшу в маленькие сани и катались по селу.

Автор: Олег Шевцов

Источник: https://www.belpressa.ru

Вплоть до середины XX века в Тростенце активно выращивали коноплю — прямо в пойме высохшей реки Тростянки. Из неё делали холстину, одежду, верёвки, нитки и даже масло и сметану. Получается, что конопля кормила, одевала, обувала. Неудивительно, что в народе её звали не иначе, как «конопля-кормилица».

Факт № 7. Общинная демократия

Каждый три года сельская община избирала старосту. Его полномочия были довольно широки: он созывал и распускал сход тростенчан, следил за состоянием дорог, мостов, общественным порядком, выполнением повинностей и сбором взносов. Сам староста порой был неграмотным, но в помощниках у него был писарь.

Факт № 8. Первая мировая

В июле 1916 года все жители села собрались на богослужение, после которого из церкви провожали на фронт Первой мировой войны около 30 человек. Из этого призыва, как вспоминают старики, домой не вернулся ни один.

Факт № 9. Продразвёрстка

Тростенчане жестоко расправились с продкомиссаром, приехавшим в село с призывом отнять и поделить всю землю, как это водилось в период военного коммунизма.

Факт № 10. Голод

Вскоре после раскулачивания и создания колхоза Тростенец пережил голод 1932–1934 годов. Государство изымало хлеб и у колхозников, и у единоличников. Тростенчане съели почти всю живность, кроме коров, которых берегли для молока. Большой удачей считалось отослать детей к кому‑либо из родственников или знакомых в города, где было больше шансов их прокормить. Втайне друг от друга тростенчане собирали на полях колосья, но при поимке им грозил тюремный срок.

Факт № 11. Оккупация

Во время фашистской оккупации в Тростенце хозяйничали венгры (мадьяры). Несколько селян согласились стать полицаями. В октябре 1942 года с их помощью по домам собрали крепких парней и девушек, которых в товарных вагонах отправили на принудительные работы в Германию. Большинство тростенчан попали на медеплавильные, авиационные и другие военные заводы в Гамбурге, где их использовали в качестве чернорабочих, грузчиков и токарей. Они работали по 12 часов в сутки, а ночевали в лагере или при заводе. Впоследствии рабочих перевели на заводы других городов. В итоге одних тростенчан освободили англичане или американцы, других — чехословаки, третьих — Советская армия.

Факт № 12. Из батюшки — в архипастыри

В 1890 году в Покровскую церковь села Тростенец пришёл служить молодой священник —

отец Димитрий Богоявленский. Прослужил он в Тростенце недолго, здесь у него родился сын. Внезапно овдовев, батюшка решил поступить в Духовную академию в Санкт-Петербург. Попрощался с прихожанами и уехал. С тех пор тростенчане его не видели. Им и в голову не могло прийти, что много лет спустя их молодой батюшка станет… главным архипастырем Прибалтики — митрополитом Виленским и Литовским Елевферием.

Факт № 13. Бабоваляние

В старину в Тростенце было поверье: чтобы капуста, бурак (свёкла) и тыква хорошо уродились, нужно весной повалять по огороду бабу. Для этой задачи выбирали дородную женщину — и она каталась по всему огороду. Затем вставала, отряхивалась и шла на соседний участок: там ведь тоже хороший урожай нужен.

Факт № 14. Молчание — золото

Далеко не всякий приезжающий в Тростенец удостаивался тёплого приёма. В патриархальном мире Тростенца не любили чужаков с быстрым темпом речи (а городские люди, как правило, именно такие). Разговаривать быстро считалось дурным тоном: «Кто редко балакает — о то человек!» А самыми авторитетными людьми на селе и до сей поры считаются молчуны.

Факт № 15. Зоопарк

В 1990-е годы по инициативе директора местного Дома культуры Михаила Косова в Тростенце появился свой зоопарк. Его обитателями стали олени, макаки, павлины, страусы и дикий горный козёл Яша.

Примечательно, что найденного в лесу егерями детёныша косули выкормила немецкая овчарка. Посмотреть на диковинный зооуголок съезжалась детвора с окрестных сёл и даже из других районов. Но больше всего повезло тростенецким ребятишкам, которые зимой запрягали Яшу в маленькие сани и катались по селу.

Автор: Олег Шевцов

Источник: https://www.belpressa.ru

#6

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/OenQrA7AsmY" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

#8

Бирючанские торговые ряды

Знакомьтесь: главная достопримечательность Красногвардейского района, памятник архитектуры федерального значения — Бирюченские торговые ряды.

#9

Они появились в провинциальном городке Воронежской губернии в один год со знаменитым петербургским памятником Петру I. Пережили несколько войн, революций и перестройку.

Рядом с ними чувствуешь себя песчинкой. При этом на тебя давят не размеры зданий — они невелики, — а именно века их жизни, не сравнимые с твоей. Внутри после обжигающей летней жары тебя, как из ушата ледяной водой, окатывает прохлада. Но очень быстро она переходит в холод, от которого начинают стучать зубы. И думается: если где и жить местным привидениям, то именно здесь… Но в сторону мистику. Давайте лучше последовательно — из века в век — проследим судьбу этого уникального сооружения.

Век XVIII. До строительства.

Что же представлял собой Бирюч накануне строительства торговых рядов? Зачем они вообще понадобились здесь, в небольшом городке Воронежской губернии?

Из описания города и уезда, учинённого комиссией при Императорской академии наук в 1781 году, следовало, что Бирюч ничем не выделялся из ряда других уездных городков юга России. Центр его составлял замок с четырьмя башнями и двумя проездными воротами. Внутри — Благовещенская церковь, дом для «городничего управления», тюрьма, соляной амбар и два деревянных хлебных магазина. За воротами замка — ещё две церкви — каменная Вознесенская и деревянная Покровская, здание присутствия. Обывательских домов — 539. Плюс в приписанных к городу слободах — ещё около трёх сотен.

Рядом с ними чувствуешь себя песчинкой. При этом на тебя давят не размеры зданий — они невелики, — а именно века их жизни, не сравнимые с твоей. Внутри после обжигающей летней жары тебя, как из ушата ледяной водой, окатывает прохлада. Но очень быстро она переходит в холод, от которого начинают стучать зубы. И думается: если где и жить местным привидениям, то именно здесь… Но в сторону мистику. Давайте лучше последовательно — из века в век — проследим судьбу этого уникального сооружения.

Век XVIII. До строительства.

Что же представлял собой Бирюч накануне строительства торговых рядов? Зачем они вообще понадобились здесь, в небольшом городке Воронежской губернии?

Из описания города и уезда, учинённого комиссией при Императорской академии наук в 1781 году, следовало, что Бирюч ничем не выделялся из ряда других уездных городков юга России. Центр его составлял замок с четырьмя башнями и двумя проездными воротами. Внутри — Благовещенская церковь, дом для «городничего управления», тюрьма, соляной амбар и два деревянных хлебных магазина. За воротами замка — ещё две церкви — каменная Вознесенская и деревянная Покровская, здание присутствия. Обывательских домов — 539. Плюс в приписанных к городу слободах — ещё около трёх сотен.

#13

Фото Максима Левковского

#11

В записке отдельно пояснялось, что все дома деревянные, каменных нет. Население по большей части составляли «войсковые жители привилегированные» — 3 145 человек. Дворян же всего 15, разночинцев — 55, священнослужителей — 27. Если брать шире, то большая часть населения округа — 14 из 21 тысячи человек — подданные черкасы.

Как следует из пояснения, местные жители «…упражняются большей частью в винокурении и торговле. И по отменному знанию в винокурении сей промысел их в лучшем состоянии. Так что винокуренное их вино вывозят в вольные места других наместничеств и губернии, а другие упражняются в рукоделиях, яко в том иконопистве, слесарстве, чеботарстве, портняжестве, столярстве, кузнечестве, плотничестве, бочарстве, гончарстве и маслобойстве».

Добавим, что Бирюч не был промышленным центром — в нём не было ни фабрик, ни заводов. Правда, в слободе Стрелецкой (бывший город-крепость Усерд) имелся казённый селитряный завод, поставлявший продукцию на Шосткинский пороховой завод.

Также в описании города и округа подчёркивалось, что основным занятием населения являлось хлебопашество. Избытки же зерна жители продавали на местные винокуренные заводы. А торги по традиции проводились на ярмарках.

Где ярмарки — там деньги. Где деньги от торговли — там процветающее купечество. Не хватало последнего звена — торговых рядов. Каменных, призванных подчеркнуть основательность дела.

Автор: Тамара Акиньшина

Фото: Максима Левковского

Источник: https://www.belpressa.ru

Как следует из пояснения, местные жители «…упражняются большей частью в винокурении и торговле. И по отменному знанию в винокурении сей промысел их в лучшем состоянии. Так что винокуренное их вино вывозят в вольные места других наместничеств и губернии, а другие упражняются в рукоделиях, яко в том иконопистве, слесарстве, чеботарстве, портняжестве, столярстве, кузнечестве, плотничестве, бочарстве, гончарстве и маслобойстве».

Добавим, что Бирюч не был промышленным центром — в нём не было ни фабрик, ни заводов. Правда, в слободе Стрелецкой (бывший город-крепость Усерд) имелся казённый селитряный завод, поставлявший продукцию на Шосткинский пороховой завод.

Также в описании города и округа подчёркивалось, что основным занятием населения являлось хлебопашество. Избытки же зерна жители продавали на местные винокуренные заводы. А торги по традиции проводились на ярмарках.

Где ярмарки — там деньги. Где деньги от торговли — там процветающее купечество. Не хватало последнего звена — торговых рядов. Каменных, призванных подчеркнуть основательность дела.

Автор: Тамара Акиньшина

Фото: Максима Левковского

Источник: https://www.belpressa.ru

#14

ГБУК "Белгородский государстенный центр народного творчества"

читать дальшескрыть

Октябрь

Размер

59x42 см

0

Открыть в приложении

Поделиться