#1

Зонт, Веер, Открытые письма

#3

#4

#2

Зонт из коллекции музея-усадьбы, предположительно, изготовлен в конце XIX или начале ХХ века. Он принадлежал внучке Петра Семенова-Тян-Шанского — Вере Семеновой-Тян-Шанской (Болдыревой). Стержень зонта выполнен из бамбука, ручка — из кости, а полотно — из плотной хлопчатобумажной ткани с кружевами.

Первые в истории зонты представляли собой изделие из бамбука, листьев пальмы и птичьих перьев. Весил такой аксессуар около 3 килограммов и имел ручку длиной полтора метра. Он символизировал власть и могущество и должен был выглядеть презентабельно.

В Европе зонтом начали активно пользоваться в XVII веке. Первые экземпляры появились во Франции под названием «парасоль», что дословно означало «против солнца». У французского солнечного зонта верх делался из вощеного полотна, а ручка была костяной. Днем рождения складного зонтика можно считать 4 мая 1715 года. Именно в этот день он был впервые продемонстрирован публике в Париже.

В течение всего XVII века зонт служил исключительно для защиты от солнца. В качестве способа укрыться от дождя его впервые начали использовать англичане в середине XVIII столетия. Там появился зонт, сделанный из ткани, похожей на брезент. Он весил почти 4 килограмма и поначалу не пользовался популярностью.

В середине XVIII века Петр I впервые привез в Россию голландский зонт. Однако и у нас в стране полюбили в первую очередь оберегающие от солнца кружевные зонтики, которые предназначались для знатных дам. Мастера изобретали зонты разнообразных форм — овальные, круглые, квадратные.

При этом в русский язык слово «зонтик» пришло из морского лексикона: оно произошло от термина zonnedek на голландском языке, который означал «тент», «навес от солнца». Изначально так называли полотно, которое растягивалось над палубой корабля для защиты команды от солнца и дождя. Впервые это слово на русском языке встречается в петровском Морском уставе от 1720 года. Там оно пишется как «зондек».

К концу XVIII века форма слова сменилась на «зонтик». А в XIX столетии оно приобрело значение «ручной зонтик от солнца». Со временем название стало восприниматься как уменьшительно-ласкательное из-за суффикса «ик», который уже был распространен в русском языке. Так с 1830-х годов в обиход вошло слово «зонт».

Первые в истории зонты представляли собой изделие из бамбука, листьев пальмы и птичьих перьев. Весил такой аксессуар около 3 килограммов и имел ручку длиной полтора метра. Он символизировал власть и могущество и должен был выглядеть презентабельно.

В Европе зонтом начали активно пользоваться в XVII веке. Первые экземпляры появились во Франции под названием «парасоль», что дословно означало «против солнца». У французского солнечного зонта верх делался из вощеного полотна, а ручка была костяной. Днем рождения складного зонтика можно считать 4 мая 1715 года. Именно в этот день он был впервые продемонстрирован публике в Париже.

В течение всего XVII века зонт служил исключительно для защиты от солнца. В качестве способа укрыться от дождя его впервые начали использовать англичане в середине XVIII столетия. Там появился зонт, сделанный из ткани, похожей на брезент. Он весил почти 4 килограмма и поначалу не пользовался популярностью.

В середине XVIII века Петр I впервые привез в Россию голландский зонт. Однако и у нас в стране полюбили в первую очередь оберегающие от солнца кружевные зонтики, которые предназначались для знатных дам. Мастера изобретали зонты разнообразных форм — овальные, круглые, квадратные.

При этом в русский язык слово «зонтик» пришло из морского лексикона: оно произошло от термина zonnedek на голландском языке, который означал «тент», «навес от солнца». Изначально так называли полотно, которое растягивалось над палубой корабля для защиты команды от солнца и дождя. Впервые это слово на русском языке встречается в петровском Морском уставе от 1720 года. Там оно пишется как «зондек».

К концу XVIII века форма слова сменилась на «зонтик». А в XIX столетии оно приобрело значение «ручной зонтик от солнца». Со временем название стало восприниматься как уменьшительно-ласкательное из-за суффикса «ик», который уже был распространен в русском языке. Так с 1830-х годов в обиход вошло слово «зонт».

#26

Полное наименование предмета: Зонт женский от солнца

Дата создания: начало XX века

Техника: ручное производство

Место создания: Россия

Владелец коллекции: Музей-усадьба П.П. Семенова-Тян-Шанского

Физические размеры: 60×16 см

Дата создания: начало XX века

Техника: ручное производство

Место создания: Россия

Владелец коллекции: Музей-усадьба П.П. Семенова-Тян-Шанского

Физические размеры: 60×16 см

#5

Веер дамский

#6

#7

Веер со страусиными перьями принадлежал супруге Петра Семенова-Тян-Шанского — Елизавете Андреевне. Начиная с 1870-х годов ученый занимал высокие посты в государственной иерархии (возглавлял перепись населения России, был председателем статистического совета, сенатором и членом Академии наук) и часто получал приглашения явиться ко двору вместе со своей супругой. Правнучка Семенова-Тян-Шанского Надежда Королькова, которая передала веер в собрание музея, заметила: «Этот веер видел трех русских императоров — Александра II, Александра III и Николая II». Теперь он находится в постоянной экспозиции и служит яркой иллюстрацией рассказа об истории семьи Семеновых-Тян-Шанских.

Такого рода веера были известны на Востоке с глубокой древности: первые сведения о подобных изделиях в Китае относятся к VIII веку до нашей эры. Тогда они изготавливались из пальмовых и лотосовых листьев. Вскоре уже японские мастера изобрели складной веер из деревянных строганых дощечек, которые складывались в гармошку. Впервые такие веера упоминаются в 988 году.

В Европе веера появились в середине XVI века, когда были основаны первые Ост-индские компании — торговые общества колониальной эпохи. Корабли привозили изделия из далеких стран, которые казались европейцам очень экзотическими. В эпоху барокко веер стал настоящим предметом роскоши. Материалы, которые использовались для их изготовления, были доступны не всем. В основном это были шелк, кожа, пергамент или плотная бумага.

Со временем веер из опахала превратился в настоящее орудие флирта. Возник даже особый язык, который позволял женщине вести разговор с возлюбленным, не прибегая к словам. Он имел много вариаций, меняющихся в зависимости от города и общественного круга. Как правило, решить судьбу влюбленного кавалера мог самый простой жест — например, веер перекладывался из одной руки в другую, раскрывался (в случае положительного ответа) или закрывался (отказ). Правда, в XIX столетии веер утратил свое значение, став рядовым дамским аксессуаром.

В этот период наметилась новая тенденция в оформлении изделий: веера заказывали к определенным нарядам. Существовали также веера-программки, которые выдавались дамам при входе в театр, веера-меню и веера-пригласительные билеты. Именно в XIX веке изделия стали изготавливать не только из традиционных материалов, но и, например, из страусиных перьев.

Именно такой веер находится в коллекции музея-усадьбы. Он изготовлен из костяных накладок и перьев. Оформлено изделие в строгих цветах — черном и белом. Такой веер подходил к бархатному черному платью, которое дамы света одевали на официальные мероприятия: балы, царские приемы, званые вечера.

Такого рода веера были известны на Востоке с глубокой древности: первые сведения о подобных изделиях в Китае относятся к VIII веку до нашей эры. Тогда они изготавливались из пальмовых и лотосовых листьев. Вскоре уже японские мастера изобрели складной веер из деревянных строганых дощечек, которые складывались в гармошку. Впервые такие веера упоминаются в 988 году.

В Европе веера появились в середине XVI века, когда были основаны первые Ост-индские компании — торговые общества колониальной эпохи. Корабли привозили изделия из далеких стран, которые казались европейцам очень экзотическими. В эпоху барокко веер стал настоящим предметом роскоши. Материалы, которые использовались для их изготовления, были доступны не всем. В основном это были шелк, кожа, пергамент или плотная бумага.

Со временем веер из опахала превратился в настоящее орудие флирта. Возник даже особый язык, который позволял женщине вести разговор с возлюбленным, не прибегая к словам. Он имел много вариаций, меняющихся в зависимости от города и общественного круга. Как правило, решить судьбу влюбленного кавалера мог самый простой жест — например, веер перекладывался из одной руки в другую, раскрывался (в случае положительного ответа) или закрывался (отказ). Правда, в XIX столетии веер утратил свое значение, став рядовым дамским аксессуаром.

В этот период наметилась новая тенденция в оформлении изделий: веера заказывали к определенным нарядам. Существовали также веера-программки, которые выдавались дамам при входе в театр, веера-меню и веера-пригласительные билеты. Именно в XIX веке изделия стали изготавливать не только из традиционных материалов, но и, например, из страусиных перьев.

Именно такой веер находится в коллекции музея-усадьбы. Он изготовлен из костяных накладок и перьев. Оформлено изделие в строгих цветах — черном и белом. Такой веер подходил к бархатному черному платью, которое дамы света одевали на официальные мероприятия: балы, царские приемы, званые вечера.

#8

Полное наименование предмета: Веер дамский

Дата создания: вторая половина XIX века

Техника: ручное производство

Место создания: Россия

Владелец коллекции: Музей-усадьба П.П. Семенова-Тян-Шанского

Физические размеры: 20×26 см

Дата создания: вторая половина XIX века

Техника: ручное производство

Место создания: Россия

Владелец коллекции: Музей-усадьба П.П. Семенова-Тян-Шанского

Физические размеры: 20×26 см

#9

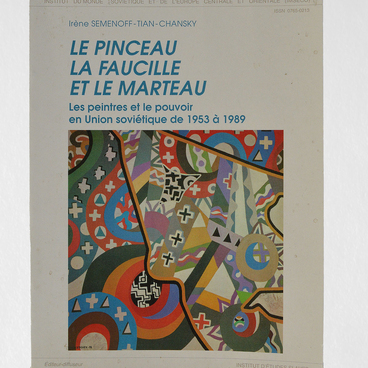

Открытое письмо В.П. Семенову-Тян-Шанскому

#10

#11

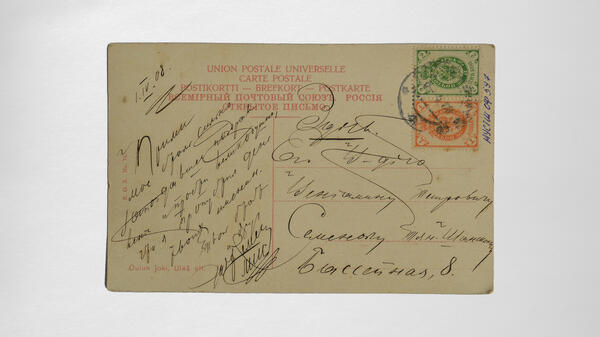

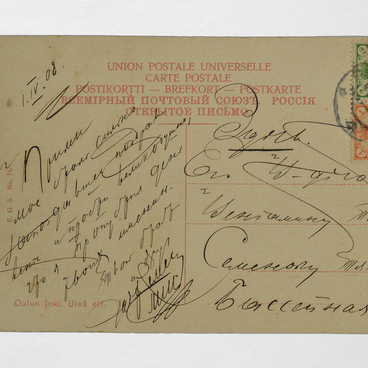

На открытке из собрания музея изображен вид реки Оулуйоки в Финляндии. На обороте имеется текст: «Прими мое столь сильно опоздавшее поздравление и прости великодушно, что я пропустил день твоих именин. Твой брат и друг Андрей СТШ. Вениамину Петровичу Семёнову-Тян-Шанскому, Бассейная, 8».

Андрей Семенов-Тян-Шанский (1866–1942) был географом, энтомологом и переводчиком. Он рос под влиянием отца, ученого-географа и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского, в окружении его разносторонних научных интересов. В юности он увлекся энтомологией — наукой, изучающей насекомых, — и посвятил ей всю жизнь.

В 1888 году Андрей Семенов-Тян-Шанский совершил большое путешествие по Средней Азии вместе с отцом. Итогом поездки стала публикация первых энтомологических исследований ученого. С 1890 года и до конца дней он работал в Зоологическом музее Петербургской академии наук (позже — Зоологический институт).

Всего ученый описал 900 различных видов и родов жуков и опубликовал более тысячи научных работ. Также исключительно плодотворной была его работа на посту вице-президента, а с 1914 года — президента Русского энтомологического общества. Как и отец, он был незаурядным человеком: хорошо знал мировую литературу, в частности был блестящим знатоком латинской поэзии, особенно Горация. Его переводы специалисты считают образцовыми по красоте и точности.

Еще одним его интересом была история военно-морского флота и операций на море. Он был председателем Российского морского союза и после русско-японской войны выступал со статьями, отстаивая жизненную необходимость воссоздания русского военно-морского флота на Дальнем Востоке.

Многое он сделал и в Русском географическом обществе, где в 1910 году организовал биогеографическую комиссию. Кроме того, вместе с братом Вениамином они стояли у истоков природоохранной деятельности в России и были инициаторами создания Постоянной природоохранной комиссии при Географическом обществе. Скончался Андрей Семенов-Тян-Шанский в блокадном Ленинграде 7 марта 1942 года и был похоронен рядом с родителями и сестрой Ольгой на Смоленском кладбище Васильевского острова.

Андрей Семенов-Тян-Шанский (1866–1942) был географом, энтомологом и переводчиком. Он рос под влиянием отца, ученого-географа и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского, в окружении его разносторонних научных интересов. В юности он увлекся энтомологией — наукой, изучающей насекомых, — и посвятил ей всю жизнь.

В 1888 году Андрей Семенов-Тян-Шанский совершил большое путешествие по Средней Азии вместе с отцом. Итогом поездки стала публикация первых энтомологических исследований ученого. С 1890 года и до конца дней он работал в Зоологическом музее Петербургской академии наук (позже — Зоологический институт).

Всего ученый описал 900 различных видов и родов жуков и опубликовал более тысячи научных работ. Также исключительно плодотворной была его работа на посту вице-президента, а с 1914 года — президента Русского энтомологического общества. Как и отец, он был незаурядным человеком: хорошо знал мировую литературу, в частности был блестящим знатоком латинской поэзии, особенно Горация. Его переводы специалисты считают образцовыми по красоте и точности.

Еще одним его интересом была история военно-морского флота и операций на море. Он был председателем Российского морского союза и после русско-японской войны выступал со статьями, отстаивая жизненную необходимость воссоздания русского военно-морского флота на Дальнем Востоке.

Многое он сделал и в Русском географическом обществе, где в 1910 году организовал биогеографическую комиссию. Кроме того, вместе с братом Вениамином они стояли у истоков природоохранной деятельности в России и были инициаторами создания Постоянной природоохранной комиссии при Географическом обществе. Скончался Андрей Семенов-Тян-Шанский в блокадном Ленинграде 7 марта 1942 года и был похоронен рядом с родителями и сестрой Ольгой на Смоленском кладбище Васильевского острова.

#12

Полное наименование предмета: Открытое письмо Андрея Петровича Семенова-Тян-Шанского — Вениамину Петровичу Семенову-Тян-Шанскому

Автор: Семенов-Тян-Шанский А.П.

Дата создания: 01.04.1908 год

Техника: типографская печать; рукописный текст

Место создания: Россия

Владелец коллекции: Музей-усадьба П.П. Семенова-Тян-Шанского

Физические размеры: 8,8×13,8 см

Дата создания: 01.04.1908 год

Техника: типографская печать; рукописный текст

Место создания: Россия

Владелец коллекции: Музей-усадьба П.П. Семенова-Тян-Шанского

Физические размеры: 8,8×13,8 см

#13

Открытое письмо В.П. Семенову-Тян-Шанскому

#14

#15

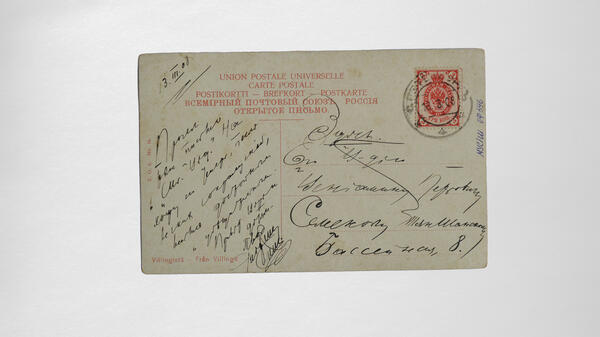

Братья Андрей и Вениамин Семёновы-Тян-Шанские вели переписку постоянно, на протяжении всей их жизни. Значительная ее часть сохранилась в семейном архиве потомков Вениамина Петровича в Санкт-Петербурге. В собрании музея хранится открытка с видом северной природы и коротким текстом на обороте: «Прочел твое письмо в „СПб. вед“, нахожу его теперь после легких сокращений весьма достойным и убедительным. Привет Вере и детям. Твой Андрей СТШ. Его высокородию Вениамину Петровичу Семёнову-Тян-Шанскому. Бассейная, 8».

Вениамин Семенов-Тян-Шанский (1870–1942) был статистиком и географом, автором фундаментальных работ по городскому и сельскому расселению. С детства отец прививал ему интерес к географии, изучению природы и общества. В 1895–1897 годах Вениамин Петрович принимал участие в первой всероссийской переписи населения в качестве секретаря Главной переписной комиссии. После служил в Центральном статистическом комитете и в статистическом отделении Министерства финансов, а с 1905 по 1917 год был начальником статистического отделения в Министерстве торговли и промышленности.

Он стал инициатором, редактором и автором многотомного труда «Россия. Полное географическое описание нашего Отечества». Кроме того, Вениамин Семенов-Тян-Шанский издал серию «Торговля и промышленность Европейской России», которая была удостоена Гран-при на международной выставке в Турине, а за труд «Город и деревня Европейской России» он получил премию Академии наук.

С 1918 года занимался преподавательской работой: был профессором Педагогического института, а затем Ленинградского университета. Кроме того, выступал инициатором создания и руководителем Центрального географического музея, ставшего третьим по величине в Ленинграде после Эрмитажа и Русского музея. Важной частью его жизни было краеведческое движение в 1920-е годы. Он был членом президиума Центрального бюро краеведения и активным деятелем Русского географического общества. Умер Вениамин Семенов-Тян-Шанский в блокадном Ленинграде 8 февраля 1942 года, отказавшись от эвакуации.

Вениамин Семенов-Тян-Шанский (1870–1942) был статистиком и географом, автором фундаментальных работ по городскому и сельскому расселению. С детства отец прививал ему интерес к географии, изучению природы и общества. В 1895–1897 годах Вениамин Петрович принимал участие в первой всероссийской переписи населения в качестве секретаря Главной переписной комиссии. После служил в Центральном статистическом комитете и в статистическом отделении Министерства финансов, а с 1905 по 1917 год был начальником статистического отделения в Министерстве торговли и промышленности.

Он стал инициатором, редактором и автором многотомного труда «Россия. Полное географическое описание нашего Отечества». Кроме того, Вениамин Семенов-Тян-Шанский издал серию «Торговля и промышленность Европейской России», которая была удостоена Гран-при на международной выставке в Турине, а за труд «Город и деревня Европейской России» он получил премию Академии наук.

С 1918 года занимался преподавательской работой: был профессором Педагогического института, а затем Ленинградского университета. Кроме того, выступал инициатором создания и руководителем Центрального географического музея, ставшего третьим по величине в Ленинграде после Эрмитажа и Русского музея. Важной частью его жизни было краеведческое движение в 1920-е годы. Он был членом президиума Центрального бюро краеведения и активным деятелем Русского географического общества. Умер Вениамин Семенов-Тян-Шанский в блокадном Ленинграде 8 февраля 1942 года, отказавшись от эвакуации.

#16

Полное наименование предмета: Открытое письмо Андрея Петровича Семенова-Тян-Шанского — Вениамину Петровичу Семенову-Тян-Шанскому

Автор: Семенов-Тян-Шанский А.П.

Дата создания: 03.03.1908 года

Техника: типографская печать; рукописный текст

Место создания: Россия

Владелец коллекции: Музей-усадьба П.П. Семенова-Тян-Шанского

Физические размеры: 8,8×13,8 см

Автор: Семенов-Тян-Шанский А.П.

Дата создания: 03.03.1908 года

Техника: типографская печать; рукописный текст

Место создания: Россия

Владелец коллекции: Музей-усадьба П.П. Семенова-Тян-Шанского

Физические размеры: 8,8×13,8 см

#17

Открытое письмо В.П. Семенову-Тян-Шанскому

#18

#19

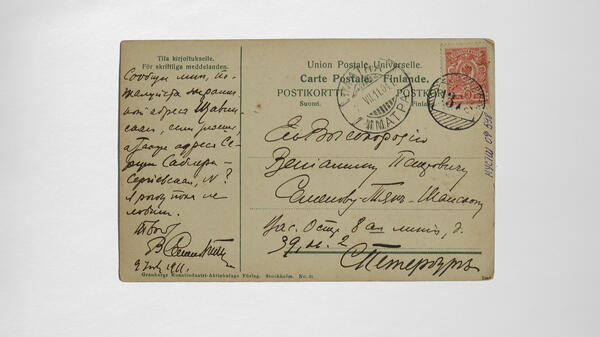

Письмо написал Валерий Семенов-Тян-Шанский своему брату Вениамину из финского местечка Иматра в Санкт-Петербург. В тексте на обороте открытки упоминается близкий знакомый их отца, Петра Семенова-Тян-Шанского, Василий Щавинский: «Сообщи мне, пожалуйста, заграничный адрес Щавинского, если знаешь, а также адрес Серёжи Саблера, Сергиевская, №?. Я рыбу пока не ловил. 2.07.1911. Твой В. Семёнов-Тян-Шанский».

Василий Щавинский (1868–1924) был химиком-технологом, искусствоведом и коллекционером. С Петром Семеновым-Тян-Шанским их сблизил общий интерес к искусству голландских и фламандских художников. В этой области коллекционирования ученый-географ считался авторитетом европейского уровня, как и его знакомый.

Щавинский начал собирать картины голландских мастеров в 1906 году. При этом, наряду с историей западноевропейского искусства, он интересовался вопросами техники и технологии создания произведений. С 1908 по 1916 год он напечатал в журнале «Старые годы» ряд статей об изобразительном искусстве Нидерландов, а также материалы, рассказывающие о технике древнерусской живописи и проблемах сохранения и реставрации полотен.

Наиболее известными стали его статьи «О материалах старинной картины» (1908) и «По поводу реставрации эрмитажных картин» (1915). В 1935 году посмертно были изданы «Очерки по истории техники живописи и технологии красок в Древней Руси» Щавинского.

К 1917 году коллекция Щавинского, согласно изданному в Петрограде каталогу, насчитывала 150 картин. В 1914 году он стал одним из организаторов выставки «Искусство союзных народов», где экспонировалась часть картин из его собрания. Щавинский завещал присоединить свою коллекцию живописи к киевскому собранию мецената Богдана Ханенко.

Коллекционер был убит уличными хулиганами 27 декабря 1924 года и похоронен на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге. После трагической смерти вдова, как и было указано в завещании, передала коллекцию в Киевский музей искусств. В собрании Щавинского в основном были представлены произведения голландской и фламандской живописи.

Василий Щавинский (1868–1924) был химиком-технологом, искусствоведом и коллекционером. С Петром Семеновым-Тян-Шанским их сблизил общий интерес к искусству голландских и фламандских художников. В этой области коллекционирования ученый-географ считался авторитетом европейского уровня, как и его знакомый.

Щавинский начал собирать картины голландских мастеров в 1906 году. При этом, наряду с историей западноевропейского искусства, он интересовался вопросами техники и технологии создания произведений. С 1908 по 1916 год он напечатал в журнале «Старые годы» ряд статей об изобразительном искусстве Нидерландов, а также материалы, рассказывающие о технике древнерусской живописи и проблемах сохранения и реставрации полотен.

Наиболее известными стали его статьи «О материалах старинной картины» (1908) и «По поводу реставрации эрмитажных картин» (1915). В 1935 году посмертно были изданы «Очерки по истории техники живописи и технологии красок в Древней Руси» Щавинского.

К 1917 году коллекция Щавинского, согласно изданному в Петрограде каталогу, насчитывала 150 картин. В 1914 году он стал одним из организаторов выставки «Искусство союзных народов», где экспонировалась часть картин из его собрания. Щавинский завещал присоединить свою коллекцию живописи к киевскому собранию мецената Богдана Ханенко.

Коллекционер был убит уличными хулиганами 27 декабря 1924 года и похоронен на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге. После трагической смерти вдова, как и было указано в завещании, передала коллекцию в Киевский музей искусств. В собрании Щавинского в основном были представлены произведения голландской и фламандской живописи.

#20

Полное наименование предмета: Открытое письмо Валерия Петровича Семенова-Тян-Шанского Вениамину Петровичу Семенову-Тян-Шанскому

Автор: Семенов-Тян-Шанский В.П.

Дата создания: 09.07.1911 год

Техника: типографская печать; рукописный текст

Место создания: Россия

Владелец коллекции: Музей-усадьба П.П. Семенова-Тян-Шанского

Физические размеры: 11,5×16 см

Автор: Семенов-Тян-Шанский В.П.

Дата создания: 09.07.1911 год

Техника: типографская печать; рукописный текст

Место создания: Россия

Владелец коллекции: Музей-усадьба П.П. Семенова-Тян-Шанского

Физические размеры: 11,5×16 см

#21

Открытка-фотография Роберт Адельгейм

#22

#23

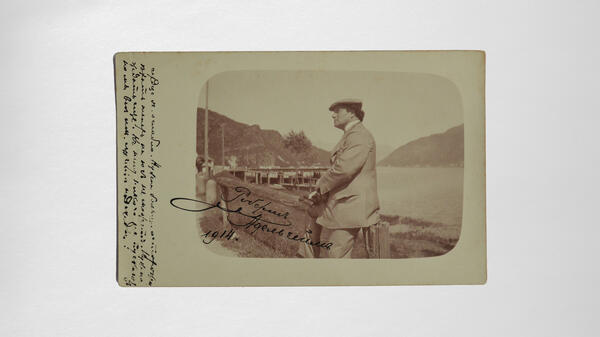

Жена Петра Семенова-Тян-Шанского Елизавета Заблоцкая-Десятовская была заядлой меломанкой и театралкой. Среди ее близких знакомых были композиторы и артисты ведущих театров России. В том числе и актер Роберт Адельгейм, который изображен на открытке из собрания музея. В семейном архиве Семеновых-Тян-Шанских сохранились более двух десятков открыток от него.

Братья Роберт и Рафаил Адельгейм были известны всей России. Они выступали в разных уголках страны, и неизменно успешно. Театральный критик Александр Кугель так объяснял этот феномен: «А секрет был весьма прост. В то время, как наши актеры, все еще полагались на „авось“ и на пришествие некоего „духа“, который в нужный момент осенит их своей благодатью — а „дух“ сплошь и рядом не являлся по разным, причинам и оставался актер, дурно знающий свою роль, в то время говорю я, братья Адельгейм работали по-немецки точно. Эта немецкая школа — школа Сальери — ремесло кладет подножием искусства и ремесло вырастает в мастерство… Жест изучался перед зеркалом — ежедневно и непрерывно. Роль была разделана во всей полноте и во всех подробностях. Стиль затверживался, как урок. Все это давало свои плоды».

Братья Адельгейм родились в семье московского врача и одновременно окончили Венскую консерваторию по классу драматического театра. Причем на конкурсном выпускном экзамене Роберт получил первый приз, а Рафаил — второй. После они работали порознь в различных театрах Европы, но затем вернулись в Россию и начали выступать вместе. К 10-летию совместной творческой деятельности братьев в 1905 году в Санкт-Петербурге вышел альбом с их фотографиями в различных ролях.

Всего они проработали на сцене более 40 лет. В их репертуар входили классические трагедии: «Царь Эдип», «Отелло», «Король Лир», «Разбойники», «Венецианский купец» и другие. Выступали братья как на столичных сценах, так и на провинциальных. Актер Александр Сумароков писал: «Братья Адельгейм явились примером того, как должен себя вести актер на сцене и в жизни».

Они разработали специальную методику обучения актерскому мастерству, основанную на дыхательных упражнениях. Однако с течением времени их разработки оказались полностью утраченными. В советское время основополагающей методикой была признана школа Станиславского.

После революции братья Адельгейм продолжали выступления в клубах и домах культуры при советских предприятиях. В московские официальные театры их не приглашали. Тем не менее в 1927 году в Москве отмечалось 70-летие обоих братьев, и им были присвоены звания народных артистов РСФСР.

Братья Роберт и Рафаил Адельгейм были известны всей России. Они выступали в разных уголках страны, и неизменно успешно. Театральный критик Александр Кугель так объяснял этот феномен: «А секрет был весьма прост. В то время, как наши актеры, все еще полагались на „авось“ и на пришествие некоего „духа“, который в нужный момент осенит их своей благодатью — а „дух“ сплошь и рядом не являлся по разным, причинам и оставался актер, дурно знающий свою роль, в то время говорю я, братья Адельгейм работали по-немецки точно. Эта немецкая школа — школа Сальери — ремесло кладет подножием искусства и ремесло вырастает в мастерство… Жест изучался перед зеркалом — ежедневно и непрерывно. Роль была разделана во всей полноте и во всех подробностях. Стиль затверживался, как урок. Все это давало свои плоды».

Братья Адельгейм родились в семье московского врача и одновременно окончили Венскую консерваторию по классу драматического театра. Причем на конкурсном выпускном экзамене Роберт получил первый приз, а Рафаил — второй. После они работали порознь в различных театрах Европы, но затем вернулись в Россию и начали выступать вместе. К 10-летию совместной творческой деятельности братьев в 1905 году в Санкт-Петербурге вышел альбом с их фотографиями в различных ролях.

Всего они проработали на сцене более 40 лет. В их репертуар входили классические трагедии: «Царь Эдип», «Отелло», «Король Лир», «Разбойники», «Венецианский купец» и другие. Выступали братья как на столичных сценах, так и на провинциальных. Актер Александр Сумароков писал: «Братья Адельгейм явились примером того, как должен себя вести актер на сцене и в жизни».

Они разработали специальную методику обучения актерскому мастерству, основанную на дыхательных упражнениях. Однако с течением времени их разработки оказались полностью утраченными. В советское время основополагающей методикой была признана школа Станиславского.

После революции братья Адельгейм продолжали выступления в клубах и домах культуры при советских предприятиях. В московские официальные театры их не приглашали. Тем не менее в 1927 году в Москве отмечалось 70-летие обоих братьев, и им были присвоены звания народных артистов РСФСР.

#24

Полное наименование предмета: Открытка-фотография с изображением Роберта Адельгейма и автографом актера

Дата создания: 1914 год

Техника: фотография; рукописный текст

Место создания: Россия

Владелец коллекции: Музей-усадьба П.П. Семенова-Тян-Шанского

Физические размеры: 9×14 см

Дата создания: 1914 год

Техника: фотография; рукописный текст

Место создания: Россия

Владелец коллекции: Музей-усадьба П.П. Семенова-Тян-Шанского

Физические размеры: 9×14 см

#25

Министерство культуры РФ

читать дальшескрыть

00:00

00:00

1x

Зонт, Веер, Открытые письма

Выставка

0

Открыть в приложении

Поделиться