#1

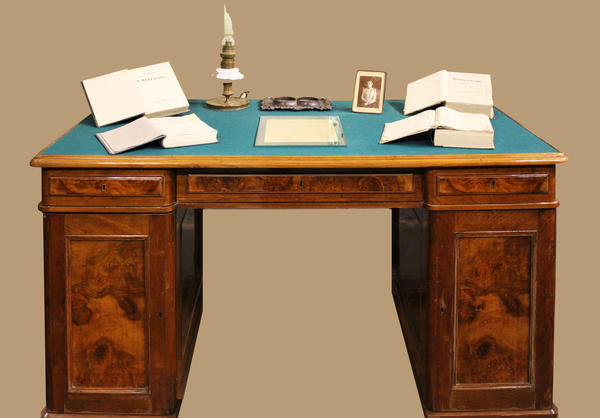

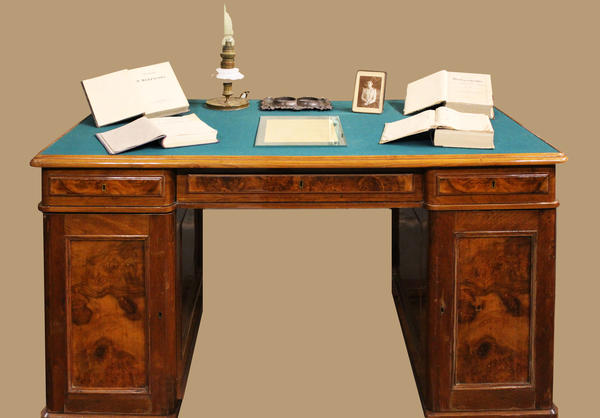

Книги, портрет Чернышевской, письменный стол

#2

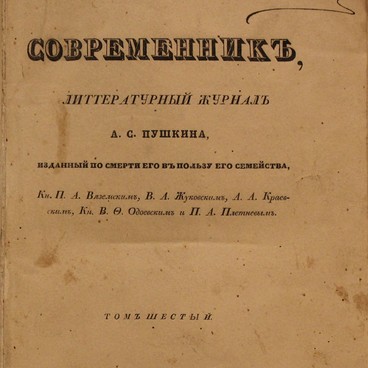

#20

#3

«Всеобщая история» — фундаментальное произведение известного немецкого историка и филолога Георга Вебера. В нем автор охватил период истории человеческой цивилизации с древнейших времен до XIX века включительно. Вебер сделал попытку представить целостную картину развития человечества — он считал, что «Всеобщая история» должна быть «правдивым, нелицеприятным трудом, рассматривающим все человеческие дела и намерения в истинном их виде».

Написанная в 1857–1880 годах «Всеобщая история» пользовалась в свое время огромной популярностью — за первым изданием сразу последовало второе. Именно это произведение выбрал для перевода Николай Гаврилович Чернышевский, о чем в октябре 1884 года известил своего давнего знакомого Александра Васильевича Захарьина. В письме Чернышевский прибавил, что русское издание имело бы «очень солидный успех».

В ноябре 1884 года Чернышевский наконец получил разрешение на литературную деятельность. Работать он мог при соблюдении двух условий: все материалы должны проходить предварительную цензуру и публиковаться под псевдонимом.

Михаил Чернышевский писал отцу: «Если Вы останетесь при Вашем мнении относительно Вебера… то я пришлю Вам, милый Папаша, эту книгу». Первый том оригинала Чернышевский получил 7 марта 1885 года и сразу приступил к его переводу. В конце того же года Николай Гаврилович начал работу над переводом второго тома. По этому поводу он написал Ивану Ильичу Барышеву: «Я полагал бы дать продолжению такую форму, которая пришлась бы по вкусу русским читателям и обеспечила б успех русского издания».

Благодаря хлопотам Захарьина газеты и журналы брали статьи Чернышевского на публикацию. В редакции «Русской мысли» поэму «Гимн Деве Неба» подписали первой из предложенных фамилий: Андреев. Чернышевский решил, что и перевод трудов Вебера подпишет так же.

Николай Гаврилович ревностно оберегал текст перевода от вмешательства посторонних. В феврале 1884 года он писал издателям русского перевода: «…Кроме чисто корректурного чтения набора для исправления очевидных описок никаких поправок в посланные мною рукописи я не позволяю».

Когда писатель все же обнаружил корректорские правки в своих переводах второго и последующих томов, он заявил Ивану Ильичу Барышеву в декабре 1888 года: «Такой писатель, как я, не нуждается в чужих исправлениях того, что он пишет» — и потребовал сменить корректора.

Написанная в 1857–1880 годах «Всеобщая история» пользовалась в свое время огромной популярностью — за первым изданием сразу последовало второе. Именно это произведение выбрал для перевода Николай Гаврилович Чернышевский, о чем в октябре 1884 года известил своего давнего знакомого Александра Васильевича Захарьина. В письме Чернышевский прибавил, что русское издание имело бы «очень солидный успех».

В ноябре 1884 года Чернышевский наконец получил разрешение на литературную деятельность. Работать он мог при соблюдении двух условий: все материалы должны проходить предварительную цензуру и публиковаться под псевдонимом.

Михаил Чернышевский писал отцу: «Если Вы останетесь при Вашем мнении относительно Вебера… то я пришлю Вам, милый Папаша, эту книгу». Первый том оригинала Чернышевский получил 7 марта 1885 года и сразу приступил к его переводу. В конце того же года Николай Гаврилович начал работу над переводом второго тома. По этому поводу он написал Ивану Ильичу Барышеву: «Я полагал бы дать продолжению такую форму, которая пришлась бы по вкусу русским читателям и обеспечила б успех русского издания».

Благодаря хлопотам Захарьина газеты и журналы брали статьи Чернышевского на публикацию. В редакции «Русской мысли» поэму «Гимн Деве Неба» подписали первой из предложенных фамилий: Андреев. Чернышевский решил, что и перевод трудов Вебера подпишет так же.

Николай Гаврилович ревностно оберегал текст перевода от вмешательства посторонних. В феврале 1884 года он писал издателям русского перевода: «…Кроме чисто корректурного чтения набора для исправления очевидных описок никаких поправок в посланные мною рукописи я не позволяю».

Когда писатель все же обнаружил корректорские правки в своих переводах второго и последующих томов, он заявил Ивану Ильичу Барышеву в декабре 1888 года: «Такой писатель, как я, не нуждается в чужих исправлениях того, что он пишет» — и потребовал сменить корректора.

#4

Автор: Георг Вебер

Дата создания: 1888 год

Техника: печать

Размеры: 230×150 мм

Коллекция: фонд редкой книги

Правообладатель изображений: МУК «Музей-усадьба Н. Г. Чернышевского»

№ Госкаталога: 18297578

Дата создания: 1888 год

Техника: печать

Размеры: 230×150 мм

Коллекция: фонд редкой книги

Правообладатель изображений: МУК «Музей-усадьба Н. Г. Чернышевского»

№ Госкаталога: 18297578

#5

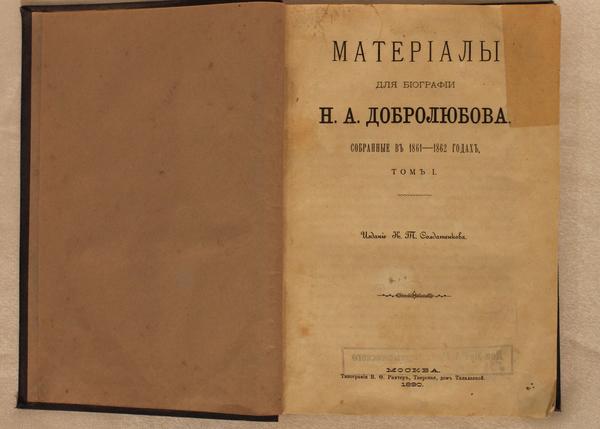

Книга «Материалы для биографии Н. А. Добролюбова, собранные в 1861–1862 годах»

#21

#6

Работа над биографией Николая Добролюбова была для Николая Чернышевского очень важной. Кроме него, никто не мог с такой любовью и пониманием рассказать о жизни и литературном труде критика, поэта, публициста. На похоронах Чернышевский прочитал выдержки из дневника Добролюбова и два его стихотворения. В «Современнике» был опубликован некролог, а затем — «Материалы для биографии Н. А. Добролюбова», подготовленные Н. Г. Чернышевским.

К теме добролюбовской биографии Чернышевский обращался и в астраханский период, и позднее в Саратове. Двоюродный брат Чернышевского Александр Пыпин пообещал устроить печать биографии в Москве, и это обстоятельство показалось Чернышевскому убедительным. Он решил начать с публикации «Материалов для биографии Н. А. Добролюбова», которые впервые были напечатаны в «Современнике», — они появились в январской и февральской книжках «Русской мысли» за 1889 год.

В марте 1889 года в письме к книгоиздателю Козьме Солдатёнкову Чернышевский сообщил предварительное название будущего труда — «Материалы для биографии Н. А. Добролюбова, собранные и приведенные в порядок по поручению его сестер и брата». Предполагалось издать два тома: в первом была бы переписка, во втором — обзор рукописей и мемуары. «Моего имени на обертке не будет… не будет мое имя встречаться и в тексте книги», — отмечает Чернышевский.

В апреле 1889 года Николай Гаврилович сообщил издателю, что рукопись первого тома отошлет в мае, остальное — к началу июля. «Русская публика, — писал он Солдатёнкову, — будет признательна Вам за это издание». Сроки передвинулись, второй том так и не был полностью подготовлен и в печать не поступил. Первый же появился уже после смерти Чернышевского в 1890 году. Александр Пыпин издал его с измененным названием — не были упомянуты родственники Добролюбова.

Во время работы над книгой Николай Чернышевский учитывал возможные запреты и потому прибегал к эзопову языку. Однако Московский цензурный комитет все равно арестовал тираж. Пришлось устранить имя автора на обложке и написанное им предисловие — после таких изменений книга получила разрешение.

К теме добролюбовской биографии Чернышевский обращался и в астраханский период, и позднее в Саратове. Двоюродный брат Чернышевского Александр Пыпин пообещал устроить печать биографии в Москве, и это обстоятельство показалось Чернышевскому убедительным. Он решил начать с публикации «Материалов для биографии Н. А. Добролюбова», которые впервые были напечатаны в «Современнике», — они появились в январской и февральской книжках «Русской мысли» за 1889 год.

В марте 1889 года в письме к книгоиздателю Козьме Солдатёнкову Чернышевский сообщил предварительное название будущего труда — «Материалы для биографии Н. А. Добролюбова, собранные и приведенные в порядок по поручению его сестер и брата». Предполагалось издать два тома: в первом была бы переписка, во втором — обзор рукописей и мемуары. «Моего имени на обертке не будет… не будет мое имя встречаться и в тексте книги», — отмечает Чернышевский.

В апреле 1889 года Николай Гаврилович сообщил издателю, что рукопись первого тома отошлет в мае, остальное — к началу июля. «Русская публика, — писал он Солдатёнкову, — будет признательна Вам за это издание». Сроки передвинулись, второй том так и не был полностью подготовлен и в печать не поступил. Первый же появился уже после смерти Чернышевского в 1890 году. Александр Пыпин издал его с измененным названием — не были упомянуты родственники Добролюбова.

Во время работы над книгой Николай Чернышевский учитывал возможные запреты и потому прибегал к эзопову языку. Однако Московский цензурный комитет все равно арестовал тираж. Пришлось устранить имя автора на обложке и написанное им предисловие — после таких изменений книга получила разрешение.

#7

Автор: Чернышевский Николай Гаврилович

Дата создания: 1890 год

Техника: печать, тиснение, золочение

Размеры: 22,5×15.5×3 см

Коллекция: Фонд редкой книги

Правообладатель изображений: МУК «Музей-усадьба Н. Г. Чернышевского»

№ Госкаталога: 002069425

#11

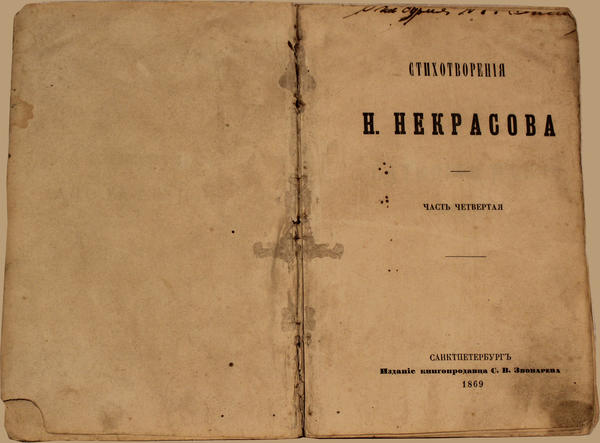

Некрасов Николай Алексеевич, «Стихотворения», часть четвертая. Издание книгопродавца С. В. Звонарева С.-Петербург. Печатано в типографии Эдуарда Праца

#22

#12

Сразу после свадьбы Николай Гаврилович Чернышевский и его супруга Ольга Сократовна переехали в Санкт-Петербург. Чернышевский устроился учителем русского языка во Втором кадетском корпусе, но не продержался там и года. В 1854 году он перешел в журнал «Современник», где редактором был уже знакомый ему Николай Алексеевич Некрасов. Когда летом 1856 года Некрасов уехал на лечение за границу, свои редакторские права и обязанности он передал Чернышевскому.

«Стихотворения» Некрасова при его жизни выдержали 12 изданий. Первое издание датировано 1856 годом, оно имело исключительное значение для творческой судьбы Николая Алексеевича. В этой книге он, к тому времени уже известный автор гражданских и лирических произведений, впервые предстал перед читателем как поэт со своим направлением. Композиция была тщательно продумана и легла в основу всех последующих прижизненных изданий его стихотворений.

В письме к поэту от 5 ноября 1856 года Чернышевский заботливо осведомлялся о здоровье Некрасова: «Вы отвечаете за Ваше здоровье перед русским обществом. Теперь Вы дали нам книгу, какой не бывало еще в русской литературе, — но Вы обязаны дать нам еще гораздо больше». Он подчеркивал, что задача Николая Алексеевича — открыть новые пути в поэзии, что форма его произведений так же нова, как их содержание.

Чернышевскому не удалось написать статью о творчестве Некрасова, однако он смог дать ему общую оценку: «Он действительно был человек очень высокого благородства души и человек великого ума. И, как поэт, он, конечно, выше всех русских поэтов».

Публицист признавал огромную роль Некрасова в собственной творческой судьбе. В одном из писем, адресованных Александру Николаевичу Пыпину, он называет Некрасова своим благодетелем: «Только благодаря его великому уму, высокому благородству души и бестрепетной твердости характера я имел возможность писать так, как я писал. Я хорошо служил своей родине и имею право на признательность ее, но все мои заслуги перед нею — его заслуги».

Николай Гаврилович узнал о смертельной болезни Некрасова, когда был в сибирской ссылке. Он написал другу и соратнику письмо, в котором в очередной раз выказал восхищение его творчеством. Некрасов прочел письмо лежа на смертном одре. «Скажите Николаю Гавриловичу, — попросил он Александра Пыпина, — что я очень благодарил его; я теперь утешен; его слова дороже мне, чем чьи-либо слова».

«Стихотворения» Некрасова при его жизни выдержали 12 изданий. Первое издание датировано 1856 годом, оно имело исключительное значение для творческой судьбы Николая Алексеевича. В этой книге он, к тому времени уже известный автор гражданских и лирических произведений, впервые предстал перед читателем как поэт со своим направлением. Композиция была тщательно продумана и легла в основу всех последующих прижизненных изданий его стихотворений.

В письме к поэту от 5 ноября 1856 года Чернышевский заботливо осведомлялся о здоровье Некрасова: «Вы отвечаете за Ваше здоровье перед русским обществом. Теперь Вы дали нам книгу, какой не бывало еще в русской литературе, — но Вы обязаны дать нам еще гораздо больше». Он подчеркивал, что задача Николая Алексеевича — открыть новые пути в поэзии, что форма его произведений так же нова, как их содержание.

Чернышевскому не удалось написать статью о творчестве Некрасова, однако он смог дать ему общую оценку: «Он действительно был человек очень высокого благородства души и человек великого ума. И, как поэт, он, конечно, выше всех русских поэтов».

Публицист признавал огромную роль Некрасова в собственной творческой судьбе. В одном из писем, адресованных Александру Николаевичу Пыпину, он называет Некрасова своим благодетелем: «Только благодаря его великому уму, высокому благородству души и бестрепетной твердости характера я имел возможность писать так, как я писал. Я хорошо служил своей родине и имею право на признательность ее, но все мои заслуги перед нею — его заслуги».

Николай Гаврилович узнал о смертельной болезни Некрасова, когда был в сибирской ссылке. Он написал другу и соратнику письмо, в котором в очередной раз выказал восхищение его творчеством. Некрасов прочел письмо лежа на смертном одре. «Скажите Николаю Гавриловичу, — попросил он Александра Пыпина, — что я очень благодарил его; я теперь утешен; его слова дороже мне, чем чьи-либо слова».

#13

Автор: Некрасов Николай Алексеевич

Дата создания: 1869 год

Техника: печать

Размеры: 18,9×13.7 см

Коллекция: Фонд редкой книги

Правообладатель изображений: МУК «Музей-усадьба Н. Г. Чернышевского»

№ Госкаталога: 18297391

Дата создания: 1869 год

Техника: печать

Размеры: 18,9×13.7 см

Коллекция: Фонд редкой книги

Правообладатель изображений: МУК «Музей-усадьба Н. Г. Чернышевского»

№ Госкаталога: 18297391

#14

Фотография «Портрет Ольги Сократовны Чернышевской»

#23

#15

«Первая красавица на свете. У нее такой характер, какой нужен для моего счастья и радости», — написал Николай Гаврилович Чернышевский в «Дневнике моих отношений с тою, которая теперь составляет мое счастье». Его первая встреча с Ольгой Васильевой состоялась 26 января 1853 года, и уже 19 февраля Чернышевский сделал девушке предложение. Венчали влюбленных в Сергиевской церкви 29 апреля.

Ольга Сократовна была похожа на свою бабушку-итальянку — такая же смуглая и с теми же «черными сверкающими глазами». В обществе она выделялась своей непосредственностью, живостью и смелостью. Ольга страстно любила природу и родные края — в шутку ее даже называли «Волга Саратовна».

После свадьбы молодые переехали в Санкт-Петербург, где всего за несколько лет Чернышевский стал широко известен как талантливый публицист и авторитетный литературный критик. Резкие высказывания о действиях правительства и царя сделали его имя символом надвигавшейся революции — в 1862 году Николай Гаврилович был арестован и позже приговорен к каторжным работам и ссылке.

Еще до женитьбы Чернышевский предупреждал Ольгу: «У меня такой образ мыслей, что я должен с минуту на минуту ждать, что вот явятся жандармы, отвезут меня в Петербург и посадят меня в крепость бог знает на сколько времени. Я делаю здесь такие вещи, которые пахнут каторгой…»

В 1866 году Ольга Сократовна навестила мужа в Якутии. При встрече он сказал ей: «Голубочка, не повторяй больше таких путешествий, не подвергай себя трудностям! Откажись от меня! Выйди замуж за другого!» Просьбам мужа она не последовала.

После смерти Чернышевского Ольга Сократовна нашла его письмо из Петропавловской крепости: «Скажу тебе одно: наша с тобой жизнь принадлежит истории; пройдут сотни лет, а наши имена все еще будут милы людям; и будут вспоминать о нас с благодарностью, когда уже забудут почти всех, кто жил в одно время с нами. Так надобно же не уронить себя со стороны бодрости характера перед людьми, которые будут изучать нашу жизнь».

В последние годы своей жизни Ольга Сократовна жила безвыездно в Саратове. В марте 1890 года она переселилась из дома Пыпиных на Армянскую улицу (ныне Волжская) в квартиру своей приятельницы П. М. Осетровой. Скончалась Чернышевская на 86-м году жизни. Ее похоронили на Воскресенском кладбище.

Ольга Сократовна была похожа на свою бабушку-итальянку — такая же смуглая и с теми же «черными сверкающими глазами». В обществе она выделялась своей непосредственностью, живостью и смелостью. Ольга страстно любила природу и родные края — в шутку ее даже называли «Волга Саратовна».

После свадьбы молодые переехали в Санкт-Петербург, где всего за несколько лет Чернышевский стал широко известен как талантливый публицист и авторитетный литературный критик. Резкие высказывания о действиях правительства и царя сделали его имя символом надвигавшейся революции — в 1862 году Николай Гаврилович был арестован и позже приговорен к каторжным работам и ссылке.

Еще до женитьбы Чернышевский предупреждал Ольгу: «У меня такой образ мыслей, что я должен с минуту на минуту ждать, что вот явятся жандармы, отвезут меня в Петербург и посадят меня в крепость бог знает на сколько времени. Я делаю здесь такие вещи, которые пахнут каторгой…»

В 1866 году Ольга Сократовна навестила мужа в Якутии. При встрече он сказал ей: «Голубочка, не повторяй больше таких путешествий, не подвергай себя трудностям! Откажись от меня! Выйди замуж за другого!» Просьбам мужа она не последовала.

После смерти Чернышевского Ольга Сократовна нашла его письмо из Петропавловской крепости: «Скажу тебе одно: наша с тобой жизнь принадлежит истории; пройдут сотни лет, а наши имена все еще будут милы людям; и будут вспоминать о нас с благодарностью, когда уже забудут почти всех, кто жил в одно время с нами. Так надобно же не уронить себя со стороны бодрости характера перед людьми, которые будут изучать нашу жизнь».

В последние годы своей жизни Ольга Сократовна жила безвыездно в Саратове. В марте 1890 года она переселилась из дома Пыпиных на Армянскую улицу (ныне Волжская) в квартиру своей приятельницы П. М. Осетровой. Скончалась Чернышевская на 86-м году жизни. Ее похоронили на Воскресенском кладбище.

#16

Автор: Чернышевский Михаил Николаевич

Дата создания: 1890 год

Техника: фотобумага

Размеры: 12×9 см

Коллекция: Фотофонд

Правообладатель изображений: МУК «Музей-усадьба Н. Г. Чернышевского»

№ Госкаталога: 18297040

Дата создания: 1890 год

Техника: фотобумага

Размеры: 12×9 см

Коллекция: Фотофонд

Правообладатель изображений: МУК «Музей-усадьба Н. Г. Чернышевского»

№ Госкаталога: 18297040

#17

Письменный стол Николая Гавриловича Чернышевского, принадлежавший ему в 80-х годах XIX века

#24

#18

В заключительном разделе экспозиции «Отечества достойный сын» представлен письменный стол, который служил Николаю Гавриловичу Чернышевскому в Астрахани и Саратове — в последние годы жизни писателя.

Как и петербургский двухтумбовый стол, он обладает классическими пропорциями, но меньше его по размеру. Стол фанерован ореховым шпоном, имеет три ящика в подстолье и выдвижные ящики за дверцами в тумбах. Подстолье декорировано ореховыми филенками на ящиках и профилированной раскладкой, отделяющей его от тумб. Углы подстолья и тумб скруглены, крышка стола — с овальным в разрезе карнизом.

После скоропостижной кончины Николая Гавриловича в 1889 году его супруга Ольга Сократовна записала дату смерти внутри ящика стола: «Стол покойного Николая Гавриловича Чернышевского от вдовы его Ольги Чернышевской. 17 окт. 1889 г.». Предмет мебели она подарила своему племяннику А. К. Буковскому. В 1936 году стол обнаружили в бухгалтерии совета профсоюзов в Энгельсе — благодаря сохранившейся в ящике памятной записи.

По воспоминаниям секретаря Чернышевского Константина Михайловича Федорова, в Саратове Николай Гаврилович вел такую же замкнутую жизнь, как и в Астрахани: «Человек кабинетного труда, не знавший отдыха, он жил только своими книгами, целыми днями и ночами просиживал над переводом многотомной „Всеобщей истории“, материалами для биографии Добролюбова и другими работами».

Именно за этим столом Чернышевский начал свою последнюю в жизни статью — «Мысли о будущности Саратова», которую он собирался опубликовать в одной из саратовских газет. Николай Гаврилович верил в важность общественной миссии публициста — по его мнению, она состояла в том, чтобы утвердить в российском обществе передовую систему взглядов.

Первые строки этой статьи посвящены воспоминаниям о Волге, какой видел ее Николай Гаврилович в детские годы и годы преподавания в саратовской гимназии. Будущее родного города писатель связывал, прежде всего, с избавлением реки от обмеления — редкий номер газеты обходился без публикации на эту тему. Начало «Мыслей о будущности Саратова» обнаружил в архиве младший сын Чернышевского Михаил Николаевич.

Как и петербургский двухтумбовый стол, он обладает классическими пропорциями, но меньше его по размеру. Стол фанерован ореховым шпоном, имеет три ящика в подстолье и выдвижные ящики за дверцами в тумбах. Подстолье декорировано ореховыми филенками на ящиках и профилированной раскладкой, отделяющей его от тумб. Углы подстолья и тумб скруглены, крышка стола — с овальным в разрезе карнизом.

После скоропостижной кончины Николая Гавриловича в 1889 году его супруга Ольга Сократовна записала дату смерти внутри ящика стола: «Стол покойного Николая Гавриловича Чернышевского от вдовы его Ольги Чернышевской. 17 окт. 1889 г.». Предмет мебели она подарила своему племяннику А. К. Буковскому. В 1936 году стол обнаружили в бухгалтерии совета профсоюзов в Энгельсе — благодаря сохранившейся в ящике памятной записи.

По воспоминаниям секретаря Чернышевского Константина Михайловича Федорова, в Саратове Николай Гаврилович вел такую же замкнутую жизнь, как и в Астрахани: «Человек кабинетного труда, не знавший отдыха, он жил только своими книгами, целыми днями и ночами просиживал над переводом многотомной „Всеобщей истории“, материалами для биографии Добролюбова и другими работами».

Именно за этим столом Чернышевский начал свою последнюю в жизни статью — «Мысли о будущности Саратова», которую он собирался опубликовать в одной из саратовских газет. Николай Гаврилович верил в важность общественной миссии публициста — по его мнению, она состояла в том, чтобы утвердить в российском обществе передовую систему взглядов.

Первые строки этой статьи посвящены воспоминаниям о Волге, какой видел ее Николай Гаврилович в детские годы и годы преподавания в саратовской гимназии. Будущее родного города писатель связывал, прежде всего, с избавлением реки от обмеления — редкий номер газеты обходился без публикации на эту тему. Начало «Мыслей о будущности Саратова» обнаружил в архиве младший сын Чернышевского Михаил Николаевич.

#19

Дата создания: 1880-е годы

Техника: столярная работа

Размеры: 930×770×1390 мм

Коллекция: фонд мебели

Правообладатель изображений: МУК «Музей-усадьба Н. Г. Чернышевского»

№ Госкаталога: 8310906

Техника: столярная работа

Размеры: 930×770×1390 мм

Коллекция: фонд мебели

Правообладатель изображений: МУК «Музей-усадьба Н. Г. Чернышевского»

№ Госкаталога: 8310906

читать дальшескрыть

00:00

00:00

1x

Книги, портрет Чернышевской, письменный стол

Выставка

0

Открыть в приложении

Поделиться