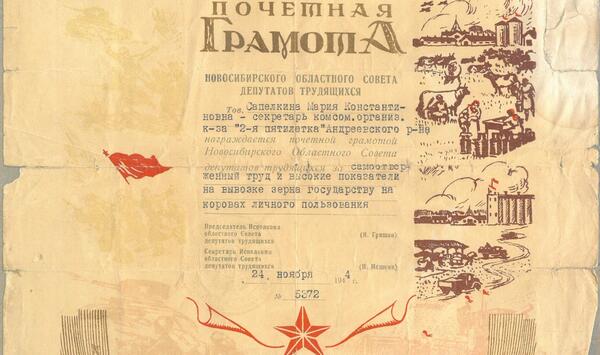

Почетная грамота Новосибирского областного Совета депутатов трудящихся вручена Сепелкиной Марине Константиновне, секретарю комсомольской организации 2-я пятилетка Андреевского совхоза. Марина Константиновна была награждена 22 ноября 1944 года за самоотверженный труд и высокие показатели на вывозке зерна государству на коровах личного пользования.

Уже в 1942 году в соревновании женских тракторных бригад принимали участие 150 тысяч человек.

Война потребовала от деревенских тружеников величайшего самопожертвования. Обязательный минимум трудодней был увеличен до трехсот в год. Продукция колхозов и совхозов полностью и практически безвозмездно сдавалась государству.

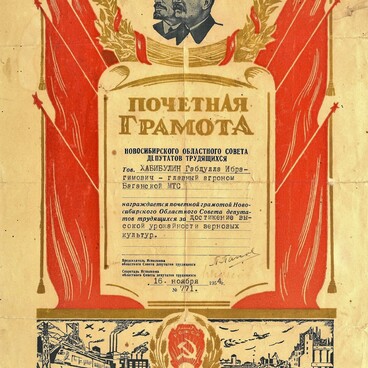

Стоит отметить что в архивах Баганского районного краеведческого музея хранится много Почетных грамот, которыми были награждены комсомольские организации и бригады в годы Великой Отечественной войны. В том же в 1944 году за высокие показатели по сбору урожая в пользу государства была награждена женская тракторная бригада комсомола Андреевского района (ныне Баганского).

Война нанесла огромный урон сельскому хозяйству. В 1941–1942 годах около половины посевных площадей и поголовья скота, почти треть энергетических мощностей оказались в руках оккупантов. Тракторы, автомобили, лошади изымались для нужд фронта.

В армию ушли практически все мужчины призывных возрастов. Во многих селах и деревнях вообще не осталось мужчин моложе 50–55 лет. В 1943 году 71% работников сельского хозяйства составляли женщины.

Рядом с ними трудились старики и подростки. В армию было призвано большинство механизаторов (ведь тракторист — практически готовый водитель танка). Женщины освоили трактор.

Уже в 1942 году в соревновании женских тракторных бригад принимали участие 150 тысяч человек.

Война потребовала от деревенских тружеников величайшего самопожертвования. Обязательный минимум трудодней был увеличен до трехсот в год. Продукция колхозов и совхозов полностью и практически безвозмездно сдавалась государству.

Неимоверное напряжение сил крестьянства позволило обеспечить армию продовольствием, а военную промышленность — сырьем.

Война сильно ухудшила условия жизни советских людей. Даже по официальным (вероятно, сильно приукрашенным) данным потребление мяса в рабочих семьях в 1942 году снизилось в 2,5 раза по сравнению с довоенным временем, молочных продуктов — на 40%. В деревне потребление мяса сократилось втрое, хлеба — на треть. В пище стало намного меньше жиров, сахара, овощей. Не хватало круп. Зато стали есть вдвое больше картофеля.

Нехватка продовольствия вызвала его жесткое нормирование. Повсеместно были введены карточки на хлеб, сахар и кондитерские изделия; более чем в ста крупных городах — также на мясо, рыбу, жиры, макаронные изделия и крупы.

Колхозники карточек вообще не получили и остались вне системы нормированного обеспечения — без соли, без сахара, без хлеба — фактически на одной картошке с собственного огорода.