#1

Портреты в библиотеке

#22

#21

#20

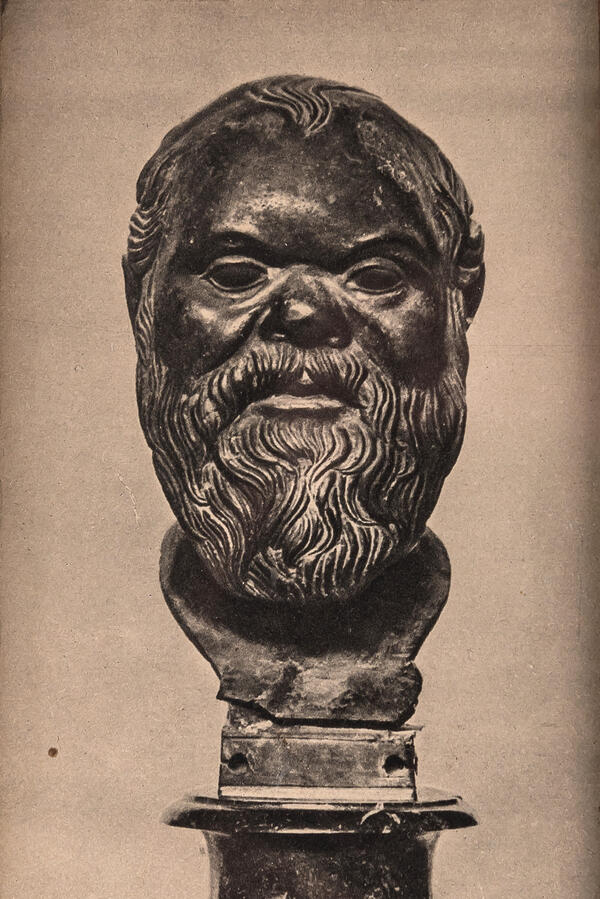

Почтовую открытку с изображением бюста древнегреческого философа Сократа (470/469 год до нашей эры — 399 год до нашей эры) Сергей Эйзенштейн приобрел в Германии или, возможно, в букинистическом магазине в Москве. Сам античный бюст хранится в Мюнхене, в Глиптотеке (собрании произведений древнегреческой и древнеримской скульптуры). Эйзенштейн заправил открытку в старую рамку и повесил на стойку книжного стеллажа, прямо под фотографией Фредерика-Леметра и профильным портретом Эдгара Дега.

Сергей Эйзенштейн говорил, что Сократ был лучшим в истории человечества педагогом, так как не изрекал «конечные истины» и не предлагал рецепты решения проблем, но ставил перед собеседниками вопросы, учил их думать и самим искать ответы. Так же Эйзенштейн при постановке учебных этюдов вместе со студентами в «замедленном творческом процессе» обсуждал решение каждой проблемы. Он называл группу студентов «двадцатиголовым режиссером» и стремился к тому, чтобы студенты научились понимать метод искусства, а не заучивали «приемы». Главной задачей педагога он считал воспитание творческой индивидуальности и шутил, что не желает «плодить эйзенщенят».

Из его мастерской в Пролеткульте вышли режиссеры-комедиографы Григорий Александров и Иван Пырьев, актеры Максим Штраух и Юдифь Глизер, из мастерской Госкинотехникума — создатели «Чапаева» названые братья Васильевы, режиссеры Марк Донской и Владимир Легошин, сценарист Катерина Виноградская, в мастерских ВГИКа у него учились Валентин Кадочников, Михаил Швейцер, Владимир Венгеров, Станислав Ростоцкий, Эльдар Рязанов и многие другие.

Сергей Эйзенштейн не только вел занятия в своей мастерской, от которых осталось много стенограмм, но и составил первую в мире программу преподавания кинорежиссуры, написал учебник «Режиссура. Искусство мизансцены», разработал методику «практикума» для воспитания творческих навыков у студентов, к которым относился с искренним уважением. Студенты любили своего мастера и однажды нарисовали на него дружеский шарж, в котором выше облаков поднимался «сократический» лоб Эйзенштейна. И в самом деле, очертания высокого лба Эйзенштейна напоминают лоб древнегреческого философа.

Сергей Эйзенштейн говорил, что Сократ был лучшим в истории человечества педагогом, так как не изрекал «конечные истины» и не предлагал рецепты решения проблем, но ставил перед собеседниками вопросы, учил их думать и самим искать ответы. Так же Эйзенштейн при постановке учебных этюдов вместе со студентами в «замедленном творческом процессе» обсуждал решение каждой проблемы. Он называл группу студентов «двадцатиголовым режиссером» и стремился к тому, чтобы студенты научились понимать метод искусства, а не заучивали «приемы». Главной задачей педагога он считал воспитание творческой индивидуальности и шутил, что не желает «плодить эйзенщенят».

Из его мастерской в Пролеткульте вышли режиссеры-комедиографы Григорий Александров и Иван Пырьев, актеры Максим Штраух и Юдифь Глизер, из мастерской Госкинотехникума — создатели «Чапаева» названые братья Васильевы, режиссеры Марк Донской и Владимир Легошин, сценарист Катерина Виноградская, в мастерских ВГИКа у него учились Валентин Кадочников, Михаил Швейцер, Владимир Венгеров, Станислав Ростоцкий, Эльдар Рязанов и многие другие.

Сергей Эйзенштейн не только вел занятия в своей мастерской, от которых осталось много стенограмм, но и составил первую в мире программу преподавания кинорежиссуры, написал учебник «Режиссура. Искусство мизансцены», разработал методику «практикума» для воспитания творческих навыков у студентов, к которым относился с искренним уважением. Студенты любили своего мастера и однажды нарисовали на него дружеский шарж, в котором выше облаков поднимался «сократический» лоб Эйзенштейна. И в самом деле, очертания высокого лба Эйзенштейна напоминают лоб древнегреческого философа.

#19

Полное наименование: Скульптурный портрет Сократа. Открытка

Дата создания: первая треть ХХ века

Техника: бумага, полиграфическая печать

Место создания: Мюнхен

Размеры: 14×8 см (изображение); 16,8×10,8×1 см (рамка)

Коллекция: Библиотека

Правообладатель: Музей кино

Дата создания: первая треть ХХ века

Техника: бумага, полиграфическая печать

Место создания: Мюнхен

Размеры: 14×8 см (изображение); 16,8×10,8×1 см (рамка)

Коллекция: Библиотека

Правообладатель: Музей кино

#18

Портрет Эдгара Дега

#17

#16

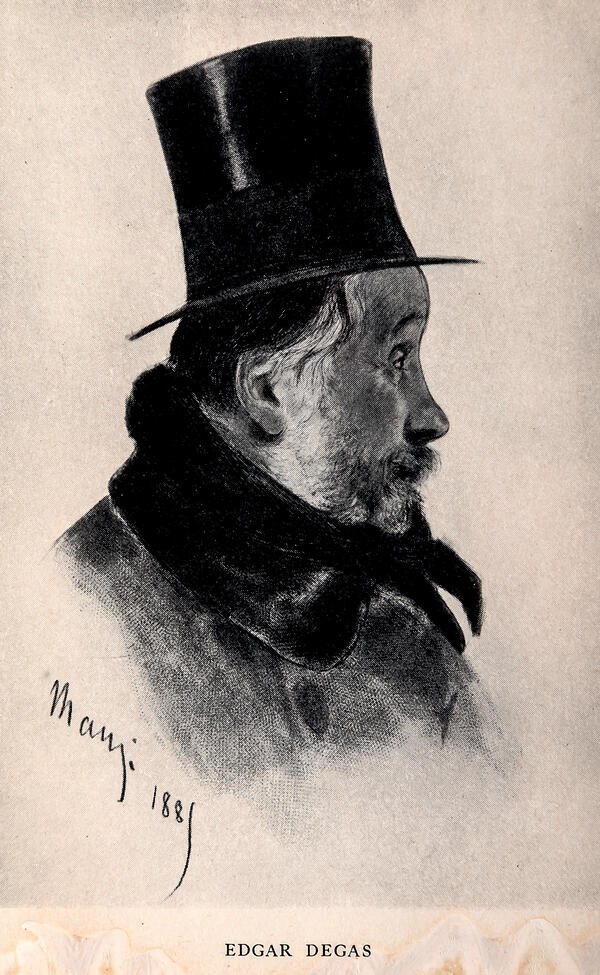

Этот портрет в профиль французского живописца Эдгара Дега создал в 1885 году его друг Мишель Манзи (1849–1915), художник и мастер типографского искусства, пионер фотомеханической печати.

Французский постимпрессионист Эдгар Дега был одним из самых любимых художников Сергея Эйзенштейна. Режиссер ставил его в один ряд с титанами эпохи Возрождения — Эль Греко, Тицианом, Тинторетто и мастерами Нового Времени — Домье, Ван Гогом, Валентином Серовым. Эйзенштейн постоянно обращался в своих теоретических трудах и на лекциях во ВГИКе к творчеству Дега, чтобы показать, насколько виртуозно художник владел композицией и как сочетал в жестах персонажей разные фазы движения, как уравновешены в картинах «импрессионистически схваченная мгновенность непосредственного впечатления» и гармония общего строя. Сергей Эйзенштейн полагал, что картины Дега могут научить его студентов строить композиции кадров, «размыкать» рамку изображения, включать в восприятие зрителей и то, что не показано в картине.

Эйзенштейн собрал богатую коллекцию альбомов Дега и монографий о нем на русском, французском, английском и немецком языках, внимательно читал письма художника и воспоминания о нем, чтобы понять, наряду с его творческими устремлениями, характер, обстоятельства жизни и дружеские связи Эдгара Дега. Комплексный подход к личности и произведениям художника позволил Сергею Эйзенштейну показать, что у шедевров Дега, новаторских по стилю, были предшественники, развивавшие схожие принципы, и что открытия художника основаны на очень глубоких психологических предпосылках. Взгляд Эйзенштейна стал совершенно новым подходом к анализу композиции произведения и самого творческого процесса. А анализ графического цикла Дега «Купальщицы» предвосхитил некоторые идеи и методы в истории и теории искусства конца ХХ-начала XXI веков.

В квартире Эйзенштейна портрет Дега висел в библиотеке прямо под фотопортретом французского актера XIX века Фредерика-Леметра. Режиссер считал, что кино реализует с помощью новой технологии древнейшее устремление искусства — сохранить движущиеся формы жизни в единстве пространства и времени. И очень многие выразительные средства киноискусства продолжают и развивают то, что накоплено мировой культурой за многие века.

Французский постимпрессионист Эдгар Дега был одним из самых любимых художников Сергея Эйзенштейна. Режиссер ставил его в один ряд с титанами эпохи Возрождения — Эль Греко, Тицианом, Тинторетто и мастерами Нового Времени — Домье, Ван Гогом, Валентином Серовым. Эйзенштейн постоянно обращался в своих теоретических трудах и на лекциях во ВГИКе к творчеству Дега, чтобы показать, насколько виртуозно художник владел композицией и как сочетал в жестах персонажей разные фазы движения, как уравновешены в картинах «импрессионистически схваченная мгновенность непосредственного впечатления» и гармония общего строя. Сергей Эйзенштейн полагал, что картины Дега могут научить его студентов строить композиции кадров, «размыкать» рамку изображения, включать в восприятие зрителей и то, что не показано в картине.

Эйзенштейн собрал богатую коллекцию альбомов Дега и монографий о нем на русском, французском, английском и немецком языках, внимательно читал письма художника и воспоминания о нем, чтобы понять, наряду с его творческими устремлениями, характер, обстоятельства жизни и дружеские связи Эдгара Дега. Комплексный подход к личности и произведениям художника позволил Сергею Эйзенштейну показать, что у шедевров Дега, новаторских по стилю, были предшественники, развивавшие схожие принципы, и что открытия художника основаны на очень глубоких психологических предпосылках. Взгляд Эйзенштейна стал совершенно новым подходом к анализу композиции произведения и самого творческого процесса. А анализ графического цикла Дега «Купальщицы» предвосхитил некоторые идеи и методы в истории и теории искусства конца ХХ-начала XXI веков.

В квартире Эйзенштейна портрет Дега висел в библиотеке прямо под фотопортретом французского актера XIX века Фредерика-Леметра. Режиссер считал, что кино реализует с помощью новой технологии древнейшее устремление искусства — сохранить движущиеся формы жизни в единстве пространства и времени. И очень многие выразительные средства киноискусства продолжают и развивают то, что накоплено мировой культурой за многие века.

#15

Полное наименование: Портрет Эдгара Дега

Автор: Мишель Манзи

Техника: бумага, полиграфическая печать

Размеры: 11×15,5 см (изображение); 17,3×13 см (окантовка)

Коллекция: Библиотека

Правообладатель: Музей кино

Автор: Мишель Манзи

Техника: бумага, полиграфическая печать

Размеры: 11×15,5 см (изображение); 17,3×13 см (окантовка)

Коллекция: Библиотека

Правообладатель: Музей кино

#14

Портрет Туссена-Лувертюра

#13

#12

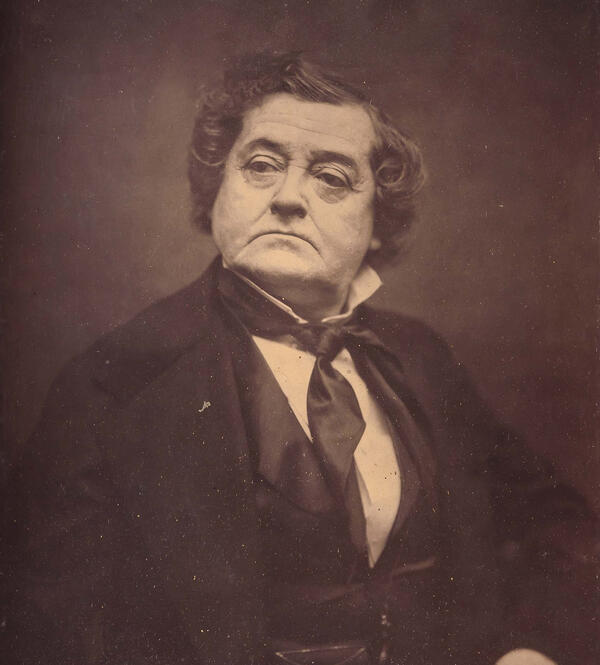

На литографии изображен Франсуа-Доминик Туссен-Лувертюр (1743–1803) — руководитель восстания рабов 1791 года на острове Гаити в Карибском море, остров в то время был колонией Франции. После Великой Французской революции 1789 года мулаты стали требовать уравнивания в правах белого и цветного населения Гаити, но французы не собирались освобождать колонии. Тогда в августе 1791 года началась Гаитянская революция.

В 1803 году Наполеон заманил Туссена-Лувертюра в Париж. Просвещенного и гуманного чернокожего руководителя бросили в тюрьму и убили. Гаитяне в гневе расправились со всеми белыми на острове, а к власти пришел бывший соратник Туссена-Лувертюра, генерал Анри-Кристоф (1767–1820). Революция закончилась тем, что в 1804-м остров провозгласил свою независимость от Франции, а в 1811 году Анри-Кристоф объявил себя королем Гаити и оказался худшим тираном, чем французы. Про него американский писатель Джон Вандеркук написал роман «Черное величество», по которому Эйзенштейн хотел поставить фильм о «трагедии перерождения революционного вождя в деспота». В главной роли он мечтал снять афроамериканского актера и певца Поля Робсона. Но тогда в Голливуде нельзя было и заикнуться про картину о «черной революции».

В 1932 году Эйзенштейн на родине получил сценарий историка и писателя Анатолия Виноградова о первом периоде гаитянской революции — «Черный консул», героем которого был Туссен-Лувертюр. Сергей Эйзенштейн загорелся новым проектом. На главную роль он планировал пригласить режиссера и актера, руководителя Государственного еврейского театра Соломона Михоэлса (1890–1948), а Полю Робсону предназначил роль генерала Дессалина. Но руководство советского кино не приняло это предложение. Догадка Эйзенштейна, что в Михоэлсе таится великий трагедийный актер, оказалась верной: три года спустя тот гениально сыграл короля Лира.

В 1933 году в издательстве «Советская литература» вышел роман Виноградова «Черный консул», который историк посвятил Эйзенштейну. Книга хранится в Музее кино. Дарственная надпись на форзаце: «Автору от автора. Промедление наших главков вторично на Вас и „первично“ на мне гибельно отразиться готово. А. В.». В маленькую рамку за стеклом Эйзенштейн поместил фотокопию литографии портрета Туссена-Лувертюра, который нарисовал Никола-Эсташ Морен (1799–1850) и отпечатал Франсуа-Серафим Дельпек (1778–1825).

В 1803 году Наполеон заманил Туссена-Лувертюра в Париж. Просвещенного и гуманного чернокожего руководителя бросили в тюрьму и убили. Гаитяне в гневе расправились со всеми белыми на острове, а к власти пришел бывший соратник Туссена-Лувертюра, генерал Анри-Кристоф (1767–1820). Революция закончилась тем, что в 1804-м остров провозгласил свою независимость от Франции, а в 1811 году Анри-Кристоф объявил себя королем Гаити и оказался худшим тираном, чем французы. Про него американский писатель Джон Вандеркук написал роман «Черное величество», по которому Эйзенштейн хотел поставить фильм о «трагедии перерождения революционного вождя в деспота». В главной роли он мечтал снять афроамериканского актера и певца Поля Робсона. Но тогда в Голливуде нельзя было и заикнуться про картину о «черной революции».

В 1932 году Эйзенштейн на родине получил сценарий историка и писателя Анатолия Виноградова о первом периоде гаитянской революции — «Черный консул», героем которого был Туссен-Лувертюр. Сергей Эйзенштейн загорелся новым проектом. На главную роль он планировал пригласить режиссера и актера, руководителя Государственного еврейского театра Соломона Михоэлса (1890–1948), а Полю Робсону предназначил роль генерала Дессалина. Но руководство советского кино не приняло это предложение. Догадка Эйзенштейна, что в Михоэлсе таится великий трагедийный актер, оказалась верной: три года спустя тот гениально сыграл короля Лира.

В 1933 году в издательстве «Советская литература» вышел роман Виноградова «Черный консул», который историк посвятил Эйзенштейну. Книга хранится в Музее кино. Дарственная надпись на форзаце: «Автору от автора. Промедление наших главков вторично на Вас и „первично“ на мне гибельно отразиться готово. А. В.». В маленькую рамку за стеклом Эйзенштейн поместил фотокопию литографии портрета Туссена-Лувертюра, который нарисовал Никола-Эсташ Морен (1799–1850) и отпечатал Франсуа-Серафим Дельпек (1778–1825).

#11

Полное наименование: Туссен-Лувертюр. Репродукция литографии Ф.С. Дельпека (1778–1825) по картине Н.Э. Морена (1799–1850)

Автор: Франсуа-Серафим Дельпек, Никола-Эсташ Морен

Дата создания: репродукция 1920-х–1930-х годов

Техника: фотобумага, фотопечать

Место создания: Москва

Размеры: 14,5×10,5 см (лист); 19×13,5 см (окантовка)

Коллекция: Библиотека

Правообладатель: Музей кино

Дата создания: репродукция 1920-х–1930-х годов

Техника: фотобумага, фотопечать

Место создания: Москва

Размеры: 14,5×10,5 см (лист); 19×13,5 см (окантовка)

Коллекция: Библиотека

Правообладатель: Музей кино

#10

Фотопортрет Фредерика-Леметра

#9

#8

На фотографии запечатлен Антуан Луи Проспер Леметр (1800–1876), выступавший под именем Фредерик-Леметр, — парижский актер и драматург. Он демократизировал французский театр, внес в искусство декламации сочные народные краски и высмеял старорежимный выспренний стиль придворного Французского театра.

Леметр был одним из самых известных актеров бульварных театров Парижа. Комедия, как и другие жанры бульварных представлений — мелодрама, детектив, в которых прославился Фредерик-Леметр, позже перешли в кинематограф. Эйзенштейн в своем классическом исследовании «Пафос» посвятил личности и манере игры Фредерика-Леметра главу «Лев в старости», где писал: «Что может быть великолепнее для своего времени, чем пафос этого короля мелодрамы, этого пламенного льва и безраздельного властелина парижских подмостков…». Секрет этого пафоса режиссер увидел в умении совместить в роли противоположные черты характера и с помощью темперамента воздействовать на зрителя.

В июле 1823 года Фредерик-Леметр впервые сыграл беглого каторжника Робера Макэра в мелодраме «Постоялый двор Андре» по спектаклю Бенжамена Антье, Сент-Амана и Полианта. К изумлению авторов, он превратил мелодраму в сатирическую комедию. Его Робер Макэр — обаятельный и наглый, отважный и циничный, остроумный и хищный — бросал вызов полиции: он превращался в председателя акционерного общества и бесстыдно грабил акционеров. Созданный Леметром образ был настолько типичен для эпохи становления французского капитализма, что послужил основой огромной серии сатирических гравюр французского художника-графика Оноре Домье, а термин «макэризм» стал нарицательным. После 85 представлений спектакль был запрещен цензурой. В 1840, играя заглавную роль в пьесе Бальзака «Вотрен», Леметр загримировался под авантюриста Эжен-Франсуа Видока (прототипа своего персонажа). В гриме улавливалось и сходство с королем Луи-Филиппом, поэтому пьесу сразу после премьеры запретил лично министр внутренних дел.

Актера снял в 1860-е годы Этьен Каржа (1828–1906), поэт и фотограф, ставший впоследствии выразителем воззрений Парижской Коммуны. Этот портрет Фредерика-Леметра высоко оценил крупнейший мастер фотографии XIX века Надар, заявивший, что фото сделано «филигранно, как у Гольбейна, и широко, как у Ван Дейка». Подлинный экземпляр фотомеханического отпечатка портрета висел на стеллаже библиотеки Эйзенштейна.

Имена Фредерика-Леметра и его современника Батиста Дебюро, реформатора пантомимы, были прославлены в кинофильме Марселя Карне «Дети райка» (1945).

Леметр был одним из самых известных актеров бульварных театров Парижа. Комедия, как и другие жанры бульварных представлений — мелодрама, детектив, в которых прославился Фредерик-Леметр, позже перешли в кинематограф. Эйзенштейн в своем классическом исследовании «Пафос» посвятил личности и манере игры Фредерика-Леметра главу «Лев в старости», где писал: «Что может быть великолепнее для своего времени, чем пафос этого короля мелодрамы, этого пламенного льва и безраздельного властелина парижских подмостков…». Секрет этого пафоса режиссер увидел в умении совместить в роли противоположные черты характера и с помощью темперамента воздействовать на зрителя.

В июле 1823 года Фредерик-Леметр впервые сыграл беглого каторжника Робера Макэра в мелодраме «Постоялый двор Андре» по спектаклю Бенжамена Антье, Сент-Амана и Полианта. К изумлению авторов, он превратил мелодраму в сатирическую комедию. Его Робер Макэр — обаятельный и наглый, отважный и циничный, остроумный и хищный — бросал вызов полиции: он превращался в председателя акционерного общества и бесстыдно грабил акционеров. Созданный Леметром образ был настолько типичен для эпохи становления французского капитализма, что послужил основой огромной серии сатирических гравюр французского художника-графика Оноре Домье, а термин «макэризм» стал нарицательным. После 85 представлений спектакль был запрещен цензурой. В 1840, играя заглавную роль в пьесе Бальзака «Вотрен», Леметр загримировался под авантюриста Эжен-Франсуа Видока (прототипа своего персонажа). В гриме улавливалось и сходство с королем Луи-Филиппом, поэтому пьесу сразу после премьеры запретил лично министр внутренних дел.

Актера снял в 1860-е годы Этьен Каржа (1828–1906), поэт и фотограф, ставший впоследствии выразителем воззрений Парижской Коммуны. Этот портрет Фредерика-Леметра высоко оценил крупнейший мастер фотографии XIX века Надар, заявивший, что фото сделано «филигранно, как у Гольбейна, и широко, как у Ван Дейка». Подлинный экземпляр фотомеханического отпечатка портрета висел на стеллаже библиотеки Эйзенштейна.

Имена Фредерика-Леметра и его современника Батиста Дебюро, реформатора пантомимы, были прославлены в кинофильме Марселя Карне «Дети райка» (1945).

#7

Полное наименование: Фотопортрет Фредерика-Леметра

Автор: Этьенн Каржа

Дата создания: около 1870 года

Техника: бумага, вудберитипия

Место создания: Франция

Размеры: 23,3×20 см (в просвете); 28,3×25×1,2 см (рама)

Коллекция: Библиотека

Правообладатель: Музей кино

Автор: Этьенн Каржа

Дата создания: около 1870 года

Техника: бумага, вудберитипия

Место создания: Франция

Размеры: 23,3×20 см (в просвете); 28,3×25×1,2 см (рама)

Коллекция: Библиотека

Правообладатель: Музей кино

#6

Иван Грозный. Парсуна

#5

#4

Эта фотокопия одного из самых ранних портретов царя Ивана IV (1530–1584) висела под портретом Туссена-Лувертюра на книжном стеллаже режиссера. Эйзенштейн раздобыл ее, готовясь снимать фильм «Иван Грозный». Парсуна царя осталась в квартире как память о незаконченном и «репрессированном» фильме: вторая серия «Ивана Грозного» была запрещена, материал третьей, частично снятой, был уничтожен в 1951 году.

Эйзенштейн хоть и скрупулезно изучил исторические источники, но был далек от дотошного подражания им. Он стремился прежде всего создать выразительный образ Самодержца: показать, как ничем не ограниченная власть неминуемо разрушает государя и государство. По выражению известного киноведа Леонида Козлова, этот фильм Эйзенштейна — «не столько история, сколько теория самодержавной власти». В этом смысле фильм вышел за рамки XVI века и за границы России.

Готовясь к фильму, Эйзенштейн нарисовал сотни эскизов к разным ситуациям сценария, в которых менялся облик Грозного. Запуганный боярами подросток становился романтичным юношей, который возложил на себя шапку Мономаха «ради Русского царства великого» и окончательно освободил Москву от татаро-монгольского ига. Его фатально меняют подозрительность, жестокость, безнаказанность. Некоторые историки упрекали режиссера в отступлении от известных науке фактов, но Эйзенштейн был убежден, что искусство — не иллюстрация учебника истории, а путь эмоционально пережить и через ёмкие образы понять смысл исторических процессов и личностей. Именно такого принципа придерживался Александр Пушкин: в трагедии «Борис Годунов» он образно воплотил неизбежные душевные муки правителя, на совести которого пролитая кровь, хотя, возможно, реальный царь Борис не был виновен в гибели царевича Дмитрия. Он создал также убедительный образ Сальери как грешного завистника, хотя реальный композитор не отравлял Моцарта. Сергей Эйзенштейн в своем фильме о царе Иване сознательно следовал пушкинской традиции.

Эйзенштейн хоть и скрупулезно изучил исторические источники, но был далек от дотошного подражания им. Он стремился прежде всего создать выразительный образ Самодержца: показать, как ничем не ограниченная власть неминуемо разрушает государя и государство. По выражению известного киноведа Леонида Козлова, этот фильм Эйзенштейна — «не столько история, сколько теория самодержавной власти». В этом смысле фильм вышел за рамки XVI века и за границы России.

Готовясь к фильму, Эйзенштейн нарисовал сотни эскизов к разным ситуациям сценария, в которых менялся облик Грозного. Запуганный боярами подросток становился романтичным юношей, который возложил на себя шапку Мономаха «ради Русского царства великого» и окончательно освободил Москву от татаро-монгольского ига. Его фатально меняют подозрительность, жестокость, безнаказанность. Некоторые историки упрекали режиссера в отступлении от известных науке фактов, но Эйзенштейн был убежден, что искусство — не иллюстрация учебника истории, а путь эмоционально пережить и через ёмкие образы понять смысл исторических процессов и личностей. Именно такого принципа придерживался Александр Пушкин: в трагедии «Борис Годунов» он образно воплотил неизбежные душевные муки правителя, на совести которого пролитая кровь, хотя, возможно, реальный царь Борис не был виновен в гибели царевича Дмитрия. Он создал также убедительный образ Сальери как грешного завистника, хотя реальный композитор не отравлял Моцарта. Сергей Эйзенштейн в своем фильме о царе Иване сознательно следовал пушкинской традиции.

#3

Полное наименование: Иван Грозный. Парсуна из собрания Национального музея Дании. Фоторепродукция

Автор: неизвестен

Дата создания: начало 1940-х годов

Техника: бумага, фотопечать

Размеры: 14,1×8,7 см (фоторепродукция); 16,2×12 см (окантовка)

Коллекция: Библиотека

Правообладатель: Музей кино

Автор: неизвестен

Дата создания: начало 1940-х годов

Техника: бумага, фотопечать

Размеры: 14,1×8,7 см (фоторепродукция); 16,2×12 см (окантовка)

Коллекция: Библиотека

Правообладатель: Музей кино

читать дальшескрыть

00:00

00:00

1x

0

Открыть в приложении

Поделиться