#13

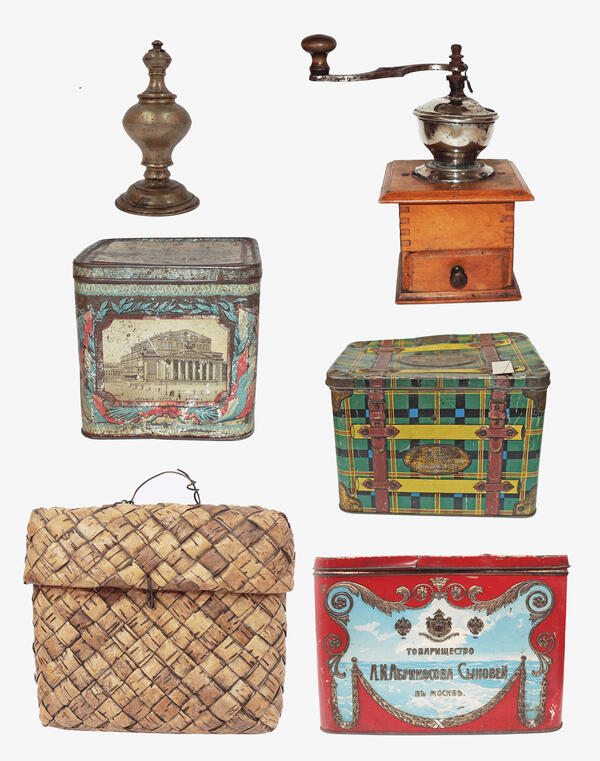

Мельница ручная, Коробка жестяная, Коробка, Короб, Портфель, Песочница

#20

#14

#2

Первоначально кофейные зерна варили целиком без предварительного помола. Прародительницей кофемолки считаются пестик и ступка, в которой бедуины растирали кофейные зёрна. Этот метод не отличался высокой производительностью и требовал значительных физических усилий, поэтому им занимались только арабы-мужчины, прошедшие специальное обучение.

Первую ручную кофемолку изобрели в XV веке. Это был полый цилиндр, обычно деревянный, куда засыпали целые зерна. Внутри него размещались два жернова, между которыми и измельчали кофейные зерна. Жернова приводили в движение вращая ручку, закрепленную в верхней части цилиндра.

В середине XVII века появились первые турецкие кофемолки. У них также была цилиндрическая форма, позволявшая легко удерживать мельницу в руке. Складную ручку можно было убрать в корпус. Она также выполняла роль гаечного ключа, при помощи которого можно было менять расстояние между жерновами и разбирать кофемолку для чистки.

На основе турецких кофемолок появились европейские. Они обычно имели форму куба с небольшим выдвигающимся ящичком, куда ссыпался молотый кофе после его выхода из жерновов. Для загрузки зерен кофе использовали специальную воронку, которая могла быть двух типов — закрытого и открытого. В воронке закрытого типа кофе меньше окислялся и дольше сохранял аромат.

Внутри кофемолки размещали два жернова, которые можно приближать друг к другу с помощью специального винта. Приближение жерновов позволяет получить кофе более мелкого помола. Чем меньше расстояние между жерновами, тем мельче получался помол зёрен. Жернова изготавливали из разных материалов, исходя из их свойств — металлические отличались прочностью и долговечностью, керамические меньше нагревались во время помола, не вступали в химические реакции и лучше сохраняли вкус кофе. Форма куба, которую имели европейские кофемолки, была не очень удобна, так как надо одной рукой придерживать неподвижную часть. Иногда такие кофемолки закрепляли струбциной, или зажимом, на неподвижной поверхности.

В промышленных масштабах кофемолки начали производить только в XIX веке. Первым заводом по изготовлению кофемолок владели братья Пежо во Франции.

Первую ручную кофемолку изобрели в XV веке. Это был полый цилиндр, обычно деревянный, куда засыпали целые зерна. Внутри него размещались два жернова, между которыми и измельчали кофейные зерна. Жернова приводили в движение вращая ручку, закрепленную в верхней части цилиндра.

В середине XVII века появились первые турецкие кофемолки. У них также была цилиндрическая форма, позволявшая легко удерживать мельницу в руке. Складную ручку можно было убрать в корпус. Она также выполняла роль гаечного ключа, при помощи которого можно было менять расстояние между жерновами и разбирать кофемолку для чистки.

На основе турецких кофемолок появились европейские. Они обычно имели форму куба с небольшим выдвигающимся ящичком, куда ссыпался молотый кофе после его выхода из жерновов. Для загрузки зерен кофе использовали специальную воронку, которая могла быть двух типов — закрытого и открытого. В воронке закрытого типа кофе меньше окислялся и дольше сохранял аромат.

Внутри кофемолки размещали два жернова, которые можно приближать друг к другу с помощью специального винта. Приближение жерновов позволяет получить кофе более мелкого помола. Чем меньше расстояние между жерновами, тем мельче получался помол зёрен. Жернова изготавливали из разных материалов, исходя из их свойств — металлические отличались прочностью и долговечностью, керамические меньше нагревались во время помола, не вступали в химические реакции и лучше сохраняли вкус кофе. Форма куба, которую имели европейские кофемолки, была не очень удобна, так как надо одной рукой придерживать неподвижную часть. Иногда такие кофемолки закрепляли струбциной, или зажимом, на неподвижной поверхности.

В промышленных масштабах кофемолки начали производить только в XIX веке. Первым заводом по изготовлению кофемолок владели братья Пежо во Франции.

#26

Полное наименование Мельница ручная

Автор неизвестен

Дата создания начало XX века

Техника столярные работы, ковка, ручная работа

Место создания Россия

Размеры 24×14 см

Правообладатель изображений МУК «Котласский краеведческий музей»

Коллекция Котласский краеведческий музей

Автор неизвестен

Дата создания начало XX века

Техника столярные работы, ковка, ручная работа

Место создания Россия

Размеры 24×14 см

Правообладатель изображений МУК «Котласский краеведческий музей»

Коллекция Котласский краеведческий музей

#21

Коробка жестяная

#15

#4

Увлекательная история семейства Абрикосовых началась с крепостного Степана, который в начале XIX века принадлежал пензенской помещице Левашовой. У Степана получалась очень вкусная абрикосовая пастила, и барыня Анна Петровна разрешила ему съездить в Москву на заработки. Будучи прекрасным кондитером, крепостной сумел быстро разбогатеть и на заработанное купить вольную своему семейству. В 1814-м в память о первом успехе Степан взял фамилию Абрикосов.

Кондитерское дело он развивал вместе с сыном Иваном, но, несмотря на трудолюбие, фирма влезла в долги. Ивану пришлось забрать из училища своего 14-летнего сына Алексея, чтобы отправить его работать к известному кондитеру Ивану Гофману. Этот шаг стал судьбоносным: Алексей оказался чрезвычайно талантливым кондитером и коммерсантом. Получив в наследство умирающее дело отца и деда, он сумел превратить его в гигантское производство.

У Алексея Абрикосова было 22 ребенка, и четверо из них участвовали в фамильном бизнесе. Поэтому в 1880 году фабрику, имевшую огромный годовой оборот в два миллиона рублей, переименовали в «Товарищество А. И. Абрикосова Сыновей». В 1899 году кондитеры удостоились звания Поставщиков Двора Его Императорского Величества и до революции 1917 года расширяли сырьевую базу, занимались благотворительностью, проводили опыты по созданию новых продуктов.

Алексей Абрикосов понимал важность рекламы, поэтому пятой частью расходов его фабрики были траты на продвижение. Он создал собственный цех по изготовлению упаковки и нанял известного художника Федора Шемякина для оформления коробочек и баночек с конфетами. На упаковках, изготовленных по заказу «Товарищества А. И. Абрикосова сыновей», очень ярко прослеживается модернистское направление, которое в то время активно проникало в российский промышленный дизайн. Многие художники из объединения «Мир искусства» занимались тогда разработкой этикеток для известных торговых домов.

В магазинах Абрикосова покупателям дарили карманные календари к определенным покупкам. В шоколадных яйцах предлагали подарки для детей — бумажные игрушки, открытки, мозаику. Упаковки делали в виде серии, чтобы покупатели могли их коллекционировать. Однажды в газете появилось объявление, что в одном магазине фабрики работают только блондинки, а в другом — исключительно брюнетки. Многие горожане отправились проверить, правда ли это, и заодно покупали конфеты и прочие сладости.

Кондитерское дело он развивал вместе с сыном Иваном, но, несмотря на трудолюбие, фирма влезла в долги. Ивану пришлось забрать из училища своего 14-летнего сына Алексея, чтобы отправить его работать к известному кондитеру Ивану Гофману. Этот шаг стал судьбоносным: Алексей оказался чрезвычайно талантливым кондитером и коммерсантом. Получив в наследство умирающее дело отца и деда, он сумел превратить его в гигантское производство.

У Алексея Абрикосова было 22 ребенка, и четверо из них участвовали в фамильном бизнесе. Поэтому в 1880 году фабрику, имевшую огромный годовой оборот в два миллиона рублей, переименовали в «Товарищество А. И. Абрикосова Сыновей». В 1899 году кондитеры удостоились звания Поставщиков Двора Его Императорского Величества и до революции 1917 года расширяли сырьевую базу, занимались благотворительностью, проводили опыты по созданию новых продуктов.

Алексей Абрикосов понимал важность рекламы, поэтому пятой частью расходов его фабрики были траты на продвижение. Он создал собственный цех по изготовлению упаковки и нанял известного художника Федора Шемякина для оформления коробочек и баночек с конфетами. На упаковках, изготовленных по заказу «Товарищества А. И. Абрикосова сыновей», очень ярко прослеживается модернистское направление, которое в то время активно проникало в российский промышленный дизайн. Многие художники из объединения «Мир искусства» занимались тогда разработкой этикеток для известных торговых домов.

В магазинах Абрикосова покупателям дарили карманные календари к определенным покупкам. В шоколадных яйцах предлагали подарки для детей — бумажные игрушки, открытки, мозаику. Упаковки делали в виде серии, чтобы покупатели могли их коллекционировать. Однажды в газете появилось объявление, что в одном магазине фабрики работают только блондинки, а в другом — исключительно брюнетки. Многие горожане отправились проверить, правда ли это, и заодно покупали конфеты и прочие сладости.

#27

Полное наименование Коробка жестяная

Автор неизвестен

Дата создания конец XIX века

Место создания Москва, Россия

Техника вальцовка, хромолитография, чеканка, пайка

Размеры 17,2×24,5 см

Правообладатель изображений МУК «Котласский краеведческий музей»

Коллекция Котласский краеведческий музей

Автор неизвестен

Дата создания конец XIX века

Место создания Москва, Россия

Техника вальцовка, хромолитография, чеканка, пайка

Размеры 17,2×24,5 см

Правообладатель изображений МУК «Котласский краеведческий музей»

Коллекция Котласский краеведческий музей

#22

Коробка

#16

#6

В коллекции Котласского краеведческого музея хранится коробка из-под кондитерских изделий в виде сундучка. На коробке стоит торговый знак «Паровая Кондитерская фабрика Торгового Дома наследницы ЯНИ Янулы Панаiотъ съ С-ми въ Москвъ». Она поступила в фонд от одной из местных жительниц. В такие металлические коробки, украшенные хромолитографией, упаковывали сладости на продажу.

Хромолитография — это цветная литография, при создании которой для нанесения каждого цвета применялась отдельная печатная форма. Такая техника широко использовалась во второй половине XIX и в начале XX века.

Фабрика Ивана Яни работала с 1880 по 1917 год. Она была основана Яни Панайотом, выходцем из города Родосто, ныне Текирдаг в Турции. Грек по национальности быстро обрусел, назвался Иваном Павловичем и с успехом развернул производство восточных сладостей в Москве. В кондитерских Яни продавали рахат-лукум, пастилу и мармелад. Но особой популярностью пользовалась его кофейня в Сокольниках, где посетителям предлагали кофе с корицей и кардамоном, запечённые с ломтиком сыра и мякотью грецкого ореха груши, молочные медово-яблочные коктейли, ягодную пастилу и щербет. По праздникам играл оркестр, а детей катали на тележке, запряжённой пони.

После смерти Ивана Павловича в 1895 году дело перешло сначала к его жене Януле, а затем к старшему сыну Эврипиду. И вскоре сладости стали выпускаться под маркой «Паровая фабрика торгового дома наследницы Яни Янулы Панаiотъ съ сыновьями въ Москве». Открылись новые кофейни и кондитерские.

Увеличился и выбор кондитерских изделий — в продажу поступили глазированные каштаны, различные виды карамели. В это время фабрика вышла в лидеры по производству мармелада. На фантиках и конфетных коробках размещали многочисленные медали, в том числе подтверждающие, что семья была официальным поставщиком дворов Его Величества Короля Греческого и Короля Сербского.

В начале ХХ века бизнес развивался семимильными шагами, благосостояние семьи Яни росло. Но после революции производство кондитерской продукции прекратилось, фабрика закрылась. Некоторые члены семьи покинули страну, другие остались и подверглись преследованиям. А о былом великолепии напоминали только конфетные коробки.

Хромолитография — это цветная литография, при создании которой для нанесения каждого цвета применялась отдельная печатная форма. Такая техника широко использовалась во второй половине XIX и в начале XX века.

Фабрика Ивана Яни работала с 1880 по 1917 год. Она была основана Яни Панайотом, выходцем из города Родосто, ныне Текирдаг в Турции. Грек по национальности быстро обрусел, назвался Иваном Павловичем и с успехом развернул производство восточных сладостей в Москве. В кондитерских Яни продавали рахат-лукум, пастилу и мармелад. Но особой популярностью пользовалась его кофейня в Сокольниках, где посетителям предлагали кофе с корицей и кардамоном, запечённые с ломтиком сыра и мякотью грецкого ореха груши, молочные медово-яблочные коктейли, ягодную пастилу и щербет. По праздникам играл оркестр, а детей катали на тележке, запряжённой пони.

После смерти Ивана Павловича в 1895 году дело перешло сначала к его жене Януле, а затем к старшему сыну Эврипиду. И вскоре сладости стали выпускаться под маркой «Паровая фабрика торгового дома наследницы Яни Янулы Панаiотъ съ сыновьями въ Москве». Открылись новые кофейни и кондитерские.

Увеличился и выбор кондитерских изделий — в продажу поступили глазированные каштаны, различные виды карамели. В это время фабрика вышла в лидеры по производству мармелада. На фантиках и конфетных коробках размещали многочисленные медали, в том числе подтверждающие, что семья была официальным поставщиком дворов Его Величества Короля Греческого и Короля Сербского.

В начале ХХ века бизнес развивался семимильными шагами, благосостояние семьи Яни росло. Но после революции производство кондитерской продукции прекратилось, фабрика закрылась. Некоторые члены семьи покинули страну, другие остались и подверглись преследованиям. А о былом великолепии напоминали только конфетные коробки.

#28

Полное наименование Коробка из-под кондитерских изделий

Автор неизвестен

Дата создания конец XIX века — начало XX века

Техника чеканка, пайка, вальцовка, хромолитография, фабричное производство

Место создания Москва, Россия

Размеры 24×16,5 см

Правообладатель изображений МУК «Котласский краеведческий музей»

Коллекция Котласский краеведческий музей

Автор неизвестен

Дата создания конец XIX века — начало XX века

Техника чеканка, пайка, вальцовка, хромолитография, фабричное производство

Место создания Москва, Россия

Размеры 24×16,5 см

Правообладатель изображений МУК «Котласский краеведческий музей»

Коллекция Котласский краеведческий музей

#23

Короб

#17

#8

В коллекции Котласского музея хранится прямоугольная жестяная банка с закругленными углами с откидной крышкой. На банке изображены виды Москвы. Банка украшена изображениями Большого театра в Москве, Храма Христа Спасителя, Триумфальной арки, Торговых рядов. На крышке — вид Кремля. Под верхней крышкой напечатана таблица «Прейсъ-Курант стоимости чая развесного и в металлических коробках». Производитель — Давид Высоцкий и Рафаил Гоц в Москве и Одессе.

Массово пить чай в России начали с XIX века. Две трети импорта чая приходилось на байховый, а треть на кирпичный — прессованную крошку. Байховый пользовался спросом в Центральной России, а кирпичный получил больше распространение в Средней Азии и в Сибири. К концу XIX века чай стал общенародным предметом потребления.

Одними из известнейших чаеторговцев России была династия Высоцких. Компания открыла отделения в России и за границей, собственные чаеразвесочные фабрики в Москве, Петербурге, Челябинске, Одессе, Коканде и Сретенске. Фабрики Высоцких считались одними из самых передовых и технически оснащенных. Численность работников на фабриках достигала 22 тысяч человек. Уровень социального обеспечения на предприятиях был по тогдашним меркам необычайно высок — фирма содержала общежития, бани, больницы, фельдшерские пункты, для служащих создавались ссудо-сберегательные кассы.

В 1904 году открылось представительство Высоцких в Нью-Йорке, в 1907 году — отделение в Лондоне; в 1913 году руководство товарищества учредило в Берлине благотворительное общество, которое финансировало обучение неимущих российских и зарубежных евреев-студентов технического профиля в Палестине. В 1913 году компания «Высоцкий и Кº», имея основные склады в Москве, Одессе, Челябинске и Нижнем Новгороде, расширила сеть своих торговых заведений на всю территорию России.

Но жизнь империи нарушила сначала Первая мировая война. Владельцы «Высоцкий и Кº» переводили крупные денежные средства на военные нужды, в распоряжение Московского биржевого комитета и Московского еврейского общества помощи раненым и больным воинам. При московской чаеразвесочной фабрике был организован лазарет. Октябрьская революция закончила историю чайной компании Высоцких в России. В 1918 году все отделения и чаеразвесочные фабрики национализировали.

Однако «Высоцкий и Кº» оказалась единственной из российских чайных компаний, которой удалось продолжить свой бизнес, переведя управление в Лондон, сохранив капитал и заграничные филиалы. Позже фирма перебралась в Палестину и в конечном счете обосновалась в Израиле.

Массово пить чай в России начали с XIX века. Две трети импорта чая приходилось на байховый, а треть на кирпичный — прессованную крошку. Байховый пользовался спросом в Центральной России, а кирпичный получил больше распространение в Средней Азии и в Сибири. К концу XIX века чай стал общенародным предметом потребления.

Одними из известнейших чаеторговцев России была династия Высоцких. Компания открыла отделения в России и за границей, собственные чаеразвесочные фабрики в Москве, Петербурге, Челябинске, Одессе, Коканде и Сретенске. Фабрики Высоцких считались одними из самых передовых и технически оснащенных. Численность работников на фабриках достигала 22 тысяч человек. Уровень социального обеспечения на предприятиях был по тогдашним меркам необычайно высок — фирма содержала общежития, бани, больницы, фельдшерские пункты, для служащих создавались ссудо-сберегательные кассы.

В 1904 году открылось представительство Высоцких в Нью-Йорке, в 1907 году — отделение в Лондоне; в 1913 году руководство товарищества учредило в Берлине благотворительное общество, которое финансировало обучение неимущих российских и зарубежных евреев-студентов технического профиля в Палестине. В 1913 году компания «Высоцкий и Кº», имея основные склады в Москве, Одессе, Челябинске и Нижнем Новгороде, расширила сеть своих торговых заведений на всю территорию России.

Но жизнь империи нарушила сначала Первая мировая война. Владельцы «Высоцкий и Кº» переводили крупные денежные средства на военные нужды, в распоряжение Московского биржевого комитета и Московского еврейского общества помощи раненым и больным воинам. При московской чаеразвесочной фабрике был организован лазарет. Октябрьская революция закончила историю чайной компании Высоцких в России. В 1918 году все отделения и чаеразвесочные фабрики национализировали.

Однако «Высоцкий и Кº» оказалась единственной из российских чайных компаний, которой удалось продолжить свой бизнес, переведя управление в Лондон, сохранив капитал и заграничные филиалы. Позже фирма перебралась в Палестину и в конечном счете обосновалась в Израиле.

#29

Полное наименование Коробка для хранения чая

Автор неизвестен

Дата создания первая половина XX века

Техника вальцовка, хромолитография

Место создания Москва, Россия

Размеры 13×13 см

Правообладатель изображений МУК «Котласский краеведческий музей»

Коллекция Котласский краеведческий музей

Автор неизвестен

Дата создания первая половина XX века

Техника вальцовка, хромолитография

Место создания Москва, Россия

Размеры 13×13 см

Правообладатель изображений МУК «Котласский краеведческий музей»

Коллекция Котласский краеведческий музей

#24

Портфель

#18

#10

В коллекции Котласского краеведческого музея хранится берестяной портфель начала ХХ века. Он был найден в нежилом доме в деревне Ворошилово Ленского района Архангельской области.

Береста занимала в жизни русского человека огромное место. Она сопровождала человека на протяжении всей его жизни — от рождения до последних дней. Из бересты делали погремушки-шаркунки, люльки, лапти, шляпы. Из неё плели различную утварь — корзины, туеса, дорожные солонки, футляры, поплавки для рыбной ловли, лодки-берестянки, коробочки для женских украшений. Часто всё это украшалось резьбой, росписью или тиснением. Пластами бересты прокладывали потолочные матрицы и нижние венцы сруба, чтобы уберечь избу от сырости и гниения.

Занимались берестяным ремеслом по большей части зимой и весной, в свободное от сельскохозяйственных забот время. Самым распространенным предметом берестяного промысла в Архангельской области были туеса. Это заимствование из языка коми: «той» означает «береста».

Для изготовления берестяных изделий мастера используют традиционные инструменты: сочалку, нож-косяк, ножницы, щемильцы, кочедык. Сочалка — это корень или ветка дерева, заточенная под двумя углами. Используется она для безопасного снятия лыка с дерева. Ремесленные ножи-косяки представляют собой стальное полотно с разным углом скоса и иногда двусторонней заточкой. Резать бересту таким ножом можно как носком резца, так и его пяткой. В настоящее время мастера используют обычные ножницы, а раньше брали для работы специальные кованые. Щемильцы — это простые зажимы для бересты, а кочедык — плоское шило с крючкообразным изгибом, для плетения. В Архангельской области многие современные мастера работают, соблюдая традиции ремесла.

Другой способ изготовления предметов из бересты — это собственно плетение. В зависимости от изделия мастер готовил берестяные ленты шириной от пяти миллиметров до семи сантиметров и прямым или косым плетением выплетал различные предметы. Размер плетёных изделий был самым разным — от солонок размером с куриное яйцо до больших сундуков. Корзинки, лукошки, пестери — большие заплечные сумки выплетали в больших количествах. Подобным образом сделан и берестяной портфель из коллекции музея.

Береста занимала в жизни русского человека огромное место. Она сопровождала человека на протяжении всей его жизни — от рождения до последних дней. Из бересты делали погремушки-шаркунки, люльки, лапти, шляпы. Из неё плели различную утварь — корзины, туеса, дорожные солонки, футляры, поплавки для рыбной ловли, лодки-берестянки, коробочки для женских украшений. Часто всё это украшалось резьбой, росписью или тиснением. Пластами бересты прокладывали потолочные матрицы и нижние венцы сруба, чтобы уберечь избу от сырости и гниения.

Занимались берестяным ремеслом по большей части зимой и весной, в свободное от сельскохозяйственных забот время. Самым распространенным предметом берестяного промысла в Архангельской области были туеса. Это заимствование из языка коми: «той» означает «береста».

Для изготовления берестяных изделий мастера используют традиционные инструменты: сочалку, нож-косяк, ножницы, щемильцы, кочедык. Сочалка — это корень или ветка дерева, заточенная под двумя углами. Используется она для безопасного снятия лыка с дерева. Ремесленные ножи-косяки представляют собой стальное полотно с разным углом скоса и иногда двусторонней заточкой. Резать бересту таким ножом можно как носком резца, так и его пяткой. В настоящее время мастера используют обычные ножницы, а раньше брали для работы специальные кованые. Щемильцы — это простые зажимы для бересты, а кочедык — плоское шило с крючкообразным изгибом, для плетения. В Архангельской области многие современные мастера работают, соблюдая традиции ремесла.

Другой способ изготовления предметов из бересты — это собственно плетение. В зависимости от изделия мастер готовил берестяные ленты шириной от пяти миллиметров до семи сантиметров и прямым или косым плетением выплетал различные предметы. Размер плетёных изделий был самым разным — от солонок размером с куриное яйцо до больших сундуков. Корзинки, лукошки, пестери — большие заплечные сумки выплетали в больших количествах. Подобным образом сделан и берестяной портфель из коллекции музея.

#30

Полное наименование Портфель берестяной

Автор неизвестен

Дата создания начало XX века

Место создания деревня Ворошилово, Ленский район, Архангельская область, Россия

Техника плетение, ручная работа

Размеры 25,5×31,5 см

Правообладатель изображений МУК «Котласский краеведческий музей»

Коллекция Котласский краеведческий музей

Автор неизвестен

Дата создания начало XX века

Место создания деревня Ворошилово, Ленский район, Архангельская область, Россия

Техника плетение, ручная работа

Размеры 25,5×31,5 см

Правообладатель изображений МУК «Котласский краеведческий музей»

Коллекция Котласский краеведческий музей

#25

Песочница

#19

#12

В коллекции Котласского краеведческого музея хранится часть письменного прибора — песочница золотистого цвета. В фонды музея она попала из Сольвычегодского уезда Вологодской губернии.

Такая песочница нужна была для осушения чернил. На протяжении XVII–XIX веков в комплект письменных принадлежностей входили чернила, перья, песочница, бумага, карандаши, в эпоху гусиных перьев — перочинный нож, с появлением машинным способом заготовленных гусиных, а также стальных перьев — ручка-«вставочка», а также аспидные доски и грифели. Сюда же обычно включался нож для разрезания страниц книг и журналов — хотя он и не входил в число собственно письменных принадлежностей, но находился на письменном приборе. Песочница обычно была той же формы, что и парная к ней чернильница. Разница заключалась в том, что у чернильницы была откидывающаяся крышечка, а у песочницы — крышечка с многочисленными мелкими отверстиями. Канцелярская песочница существовала с XVII до начала XIX века и удостоилась упоминания в литературе.

В России до 1917 года песочница представляла собой часть письменного прибора в виде металлической коробочки с многочисленными мелкими отверстиями в крышке, которые заполняли специальным мельчайшим прокипячённым песком для высушивания чернил. Впоследствии в канцелярском обиходе конкуренткой песочницы стала промокательная бумага, а с постепенным исчезновением из чиновничьих и школьных кабинетов чернил песочницы окончательно вышли из употребления.

Музейная песочница выполнена в форме древнегреческой амфоры с круглым основанием. Основание прикрепили к корпусу при помощи винтового соединения. Сам корпус фигурный, узкий внизу, плавно расширяется к середине, а затем плавно сужается к горлышку, которое является самой узкой частью песочницы. Верхняя часть песочницы похожа на сплюснутый шар. В верхней части шара находятся четыре отверстия, а на самой макушке шара в центре маленький, в форме гриба наконечник. Песочницу декорировали горизонтальными фигурными выступами и бороздками.

Такая песочница нужна была для осушения чернил. На протяжении XVII–XIX веков в комплект письменных принадлежностей входили чернила, перья, песочница, бумага, карандаши, в эпоху гусиных перьев — перочинный нож, с появлением машинным способом заготовленных гусиных, а также стальных перьев — ручка-«вставочка», а также аспидные доски и грифели. Сюда же обычно включался нож для разрезания страниц книг и журналов — хотя он и не входил в число собственно письменных принадлежностей, но находился на письменном приборе. Песочница обычно была той же формы, что и парная к ней чернильница. Разница заключалась в том, что у чернильницы была откидывающаяся крышечка, а у песочницы — крышечка с многочисленными мелкими отверстиями. Канцелярская песочница существовала с XVII до начала XIX века и удостоилась упоминания в литературе.

В России до 1917 года песочница представляла собой часть письменного прибора в виде металлической коробочки с многочисленными мелкими отверстиями в крышке, которые заполняли специальным мельчайшим прокипячённым песком для высушивания чернил. Впоследствии в канцелярском обиходе конкуренткой песочницы стала промокательная бумага, а с постепенным исчезновением из чиновничьих и школьных кабинетов чернил песочницы окончательно вышли из употребления.

Музейная песочница выполнена в форме древнегреческой амфоры с круглым основанием. Основание прикрепили к корпусу при помощи винтового соединения. Сам корпус фигурный, узкий внизу, плавно расширяется к середине, а затем плавно сужается к горлышку, которое является самой узкой частью песочницы. Верхняя часть песочницы похожа на сплюснутый шар. В верхней части шара находятся четыре отверстия, а на самой макушке шара в центре маленький, в форме гриба наконечник. Песочницу декорировали горизонтальными фигурными выступами и бороздками.

#31

Полное наименование Песочница, часть письменного прибора

Автор неизвестен

Дата создания XIX век

Техника литьё, заводское производство

Место создания Сольвычегодск, Архангельская область, Россия

Размеры 16,5×8,5 см

Правообладатель изображений МУК «Котласский краеведческий музей»

Коллекция Котласский краеведческий музей

Автор неизвестен

Дата создания XIX век

Техника литьё, заводское производство

Место создания Сольвычегодск, Архангельская область, Россия

Размеры 16,5×8,5 см

Правообладатель изображений МУК «Котласский краеведческий музей»

Коллекция Котласский краеведческий музей

читать дальшескрыть

00:00

00:00

1x

Мельница, Коробки, Короб, Портфель, Песочница

Коллекция

0

Открыть в приложении

Поделиться