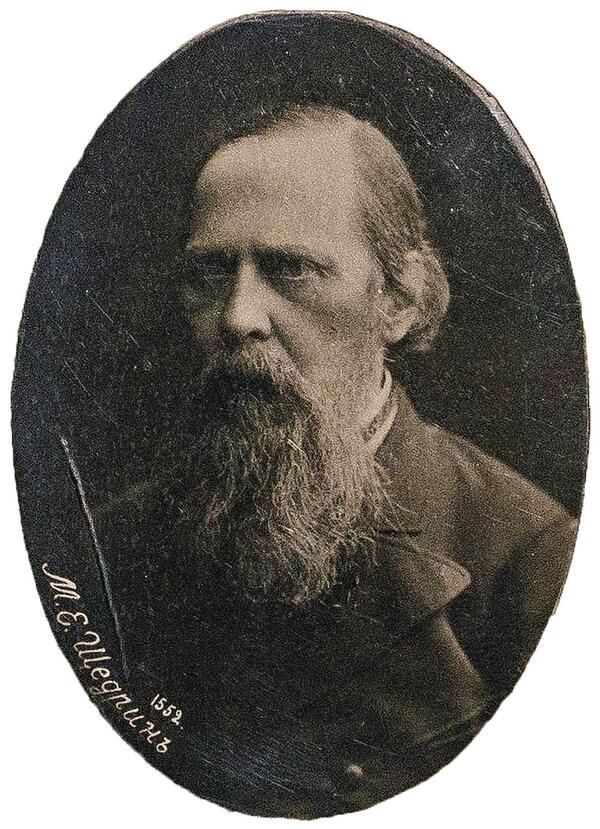

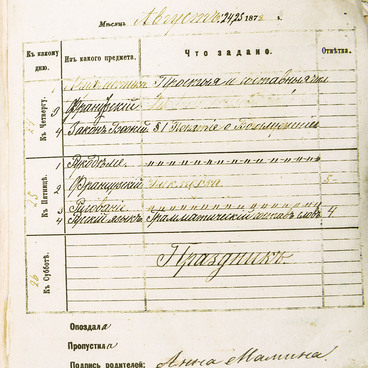

В кабинете дома-музея представлен блокнот для записей, который принадлежал писателю Дмитрию Мамину-Сибиряку. Он получил его в подарок от жены, Ольги Гувале.

Блокнот был изготовлен в XIX веке и до наших дней сохранилась только кожаная обложка. По краям она украшена тремя полосками и растительным орнаментом в технике тиснения. В центре расположены крупные позолоченные буквы «Д.Н.М-С.» — инициалы писателя.

Писатель много путешествовал по Уралу, изучал этнографию, экономику и историю, участвовал в геологических и археологических раскопках, исследовал народную жизнь и общался с простыми людьми. В такие поездки Дмитрий Мамин-Сибиряк всегда брал с собой обложку для блокнота, несколько блоков бумаги для записей и пару хорошо заточенных карандашей. Он делал записи, помечал важные фразы из разговоров, чтобы не упустить ни одной важной детали.

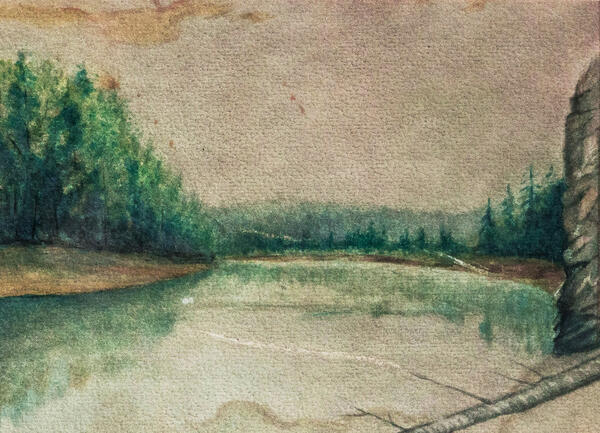

Записи в блокноте стали основой для многих документальных и художественных рассказов Мамина-Сибиряка, где он описывал уральскую природу и быт местного населения. В том числе, по мотивам своих наблюдений он написал очерки «От Урала до Москвы», «В камнях», «На рубеже Азии», «В худых душах» и другие.

Кроме того, во время семейных встреч и разговоров Дмитрий Мамин-Сибиряк собирал и фиксировал информацию, которую обсуждали родственники. Племянница писателя Наталья Удинцева вспоминала, что он всегда с интересом слушал и записывал в блокноты истории старшего брата: «О своих похождениях Николай Наркисович Мамин всегда рассказывал Дмитрию Наркисовичу, который всегда с интересом его выслушивал, и многое из его рассказов записывал в свою записную книжку».

Семейные предания Мамин-Сибиряк также использовал в качестве фактуры для своих произведений.

Блокнот был изготовлен в XIX веке и до наших дней сохранилась только кожаная обложка. По краям она украшена тремя полосками и растительным орнаментом в технике тиснения. В центре расположены крупные позолоченные буквы «Д.Н.М-С.» — инициалы писателя.

Писатель много путешествовал по Уралу, изучал этнографию, экономику и историю, участвовал в геологических и археологических раскопках, исследовал народную жизнь и общался с простыми людьми. В такие поездки Дмитрий Мамин-Сибиряк всегда брал с собой обложку для блокнота, несколько блоков бумаги для записей и пару хорошо заточенных карандашей. Он делал записи, помечал важные фразы из разговоров, чтобы не упустить ни одной важной детали.

Записи в блокноте стали основой для многих документальных и художественных рассказов Мамина-Сибиряка, где он описывал уральскую природу и быт местного населения. В том числе, по мотивам своих наблюдений он написал очерки «От Урала до Москвы», «В камнях», «На рубеже Азии», «В худых душах» и другие.

Кроме того, во время семейных встреч и разговоров Дмитрий Мамин-Сибиряк собирал и фиксировал информацию, которую обсуждали родственники. Племянница писателя Наталья Удинцева вспоминала, что он всегда с интересом слушал и записывал в блокноты истории старшего брата: «О своих похождениях Николай Наркисович Мамин всегда рассказывал Дмитрию Наркисовичу, который всегда с интересом его выслушивал, и многое из его рассказов записывал в свою записную книжку».

Семейные предания Мамин-Сибиряк также использовал в качестве фактуры для своих произведений.