Нательные двустворчатые кресты пришли на Русь из монастырей Малой Азии и Балкан с началом распространения христианства в нашей стране. Такие открывающиеся кресты, а также ковчежцы прямоугольной и круглой формы, назывались энколпионами. Внутри них обычно хранились частицы мощей или просфор, божественного литургического хлеба, ладан и так далее. Энколпионы со святынями носили на шее — чтоб уберечься от соблазнов и напастей, особенно во время паломничества и путешествия.

Экспонат музея представляет собой нижнюю створку такого полого креста. Она была найдена в 1839 году на археологических раскопках близ Сарая, он же Сарай-Берке, или Новый Сарай. Город был построен на территории современной Волгоградской области около 1260 года и до самого конца XIV века был столицей Золотой Орды.

Раскопки были инициированы епископом Саратовским и Царицынским Иаковом и проходили под руководством протоиерея Иосифа Шилова.

Владыка Иаков был одним из наиболее ярких духовных руководителей епархии. Кроме своих прямых обязанностей в церковной сфере, он увлекался археологией и этнографией, собирал древние книги и рукописи. При его деятельном участии впервые проводились раскопки ряда древних поволжских татаро-монгольских поселений, например, Старый Сарай в Астраханской губернии или Увек — в Саратовской. Также под руководством епископа был создан музей при Саратовской духовной семинарии, в котором, возможно, и пребывал данный энколпион после его обретения.

Двустворчатые энколпионы византийского образца в форме четырехконечного креста с круглыми медальонами и каплевидными выступами на концах получили широкое распространение на Руси в XI–XIII веках. Их производили массово из недорогих материалов. Однако целых и закрытых энколпионов до наших дней дошло немного. В основном это одиночные створки.

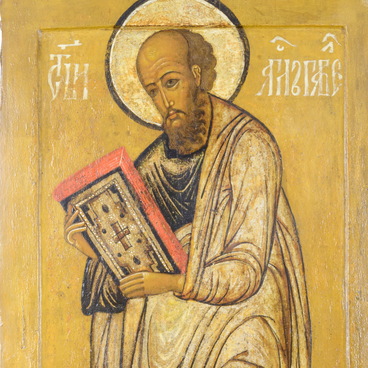

Памятник из коллекции музея украшен рельефными и гравированными изображениями с чернением: образами Богоматери Купятицкой в средокрестии и избранных святых в медальонах — апостолов Петра и Павла и Святителя Николая. Фигуры четко очерчены силуэтной линией. С большой точностью переданы иконографические черты святых, каждый образ индивидуализирован. Стиль изображения, использованные технические приемы обнаруживают знание мастером основных художественных тенденций своей эпохи и позволяют датировать памятник началом XIII века.

Экспонат музея представляет собой нижнюю створку такого полого креста. Она была найдена в 1839 году на археологических раскопках близ Сарая, он же Сарай-Берке, или Новый Сарай. Город был построен на территории современной Волгоградской области около 1260 года и до самого конца XIV века был столицей Золотой Орды.

Раскопки были инициированы епископом Саратовским и Царицынским Иаковом и проходили под руководством протоиерея Иосифа Шилова.

Владыка Иаков был одним из наиболее ярких духовных руководителей епархии. Кроме своих прямых обязанностей в церковной сфере, он увлекался археологией и этнографией, собирал древние книги и рукописи. При его деятельном участии впервые проводились раскопки ряда древних поволжских татаро-монгольских поселений, например, Старый Сарай в Астраханской губернии или Увек — в Саратовской. Также под руководством епископа был создан музей при Саратовской духовной семинарии, в котором, возможно, и пребывал данный энколпион после его обретения.

Двустворчатые энколпионы византийского образца в форме четырехконечного креста с круглыми медальонами и каплевидными выступами на концах получили широкое распространение на Руси в XI–XIII веках. Их производили массово из недорогих материалов. Однако целых и закрытых энколпионов до наших дней дошло немного. В основном это одиночные створки.

Памятник из коллекции музея украшен рельефными и гравированными изображениями с чернением: образами Богоматери Купятицкой в средокрестии и избранных святых в медальонах — апостолов Петра и Павла и Святителя Николая. Фигуры четко очерчены силуэтной линией. С большой точностью переданы иконографические черты святых, каждый образ индивидуализирован. Стиль изображения, использованные технические приемы обнаруживают знание мастером основных художественных тенденций своей эпохи и позволяют датировать памятник началом XIII века.