Немного истории. Еще на заре кино в 1920-е годы режиссеры и операторы искали что-новое и создали особый, кинематографический вид освещения (в отличии от театрального). Например, когда в кадре нужно создать эффект открывающегося или закрывающегося окна, когда мощный световой луч выхватывает отдельные предметы в кадре. Или, когда нужен обратный эффект, наоборот, — свет исчезает, погружая кадр в своеобразный полусумрак. Подобный эффект оправдан развитием действия, а иногда просто служит для своеобразного усиления драматизма происходящего.

С появлением и распространением в 1920-е годы такого киножанра как мистические драмы и даже ужасы привело к заметным изменениям в выборе характера освещения. В фильмах подобного рода «световая ванна» все чаще полностью или частично заменяется освещением «световыми пятнами». Свет, а он уже почти всегда искусственный, выхватывает лишь отдельные элементы кадра. Такой характер освещения получил название «рембрандтовского». Тень в кадре, с которой операторы обычно постоянно боролись, становится важнейшим выразительным элементом изображения.

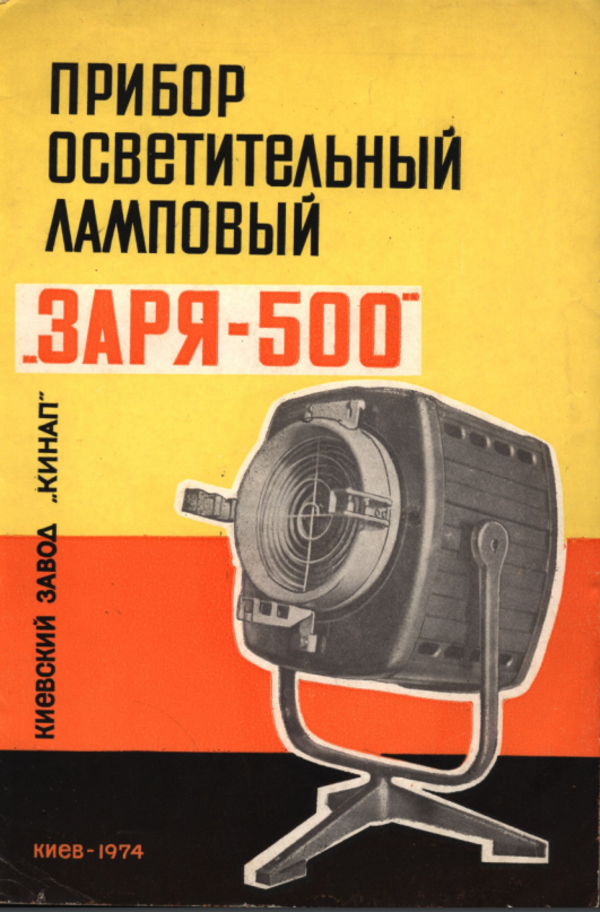

Становлению этого подхода к принципам освещения и способствовало появление новых типов осветительных приборов — прожекторов.

С развитием и появлением новых стилей и направлений в кино у осветительных прожекторов в кино становиться все больше работы. Они необходимы и для создания основного направленного света в малых декорациях, и в местном освещении действующих лиц и деталей декораций, и в создании ярких бликов заданной формы, и при освещении при съемках крупных планов и небольших макетов.