О крестной смерти Спасителя через Распятие рассказывают все канонические Евангелия, апокрифическое Евангелие от Никодима, сочинения Отцов Церкви.

До V века Распятие было принято изображать иносказательно, как Крест с терновым венцом, Крест с полуфигурой Христа над ним. Во второй четверти V века появляются буквальные изображения Распятого. Древнерусское искусство переняло византийскую иконографическую схему, сложившуюся к VI веку.

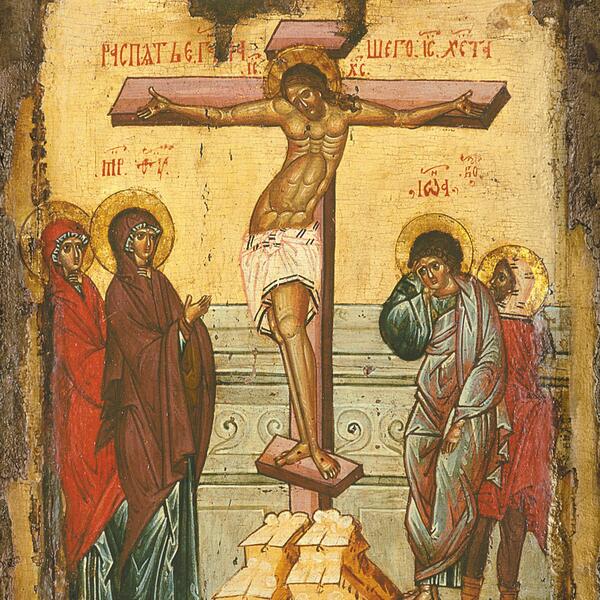

Существует три иконографических варианта Распятия, различных по композиции. Первый (XIV–XV века) использован в представленной иконе: по обе стороны Креста симметрично изображены Богоматерь и одна их святых жен слева, Иоанн Богослов и сотник Лонгин справа. Во втором варианте, характерном для новгородской иконописи, у Креста стоят только Богоматерь и Иоанн Богослов. В третьем рядом с Крестом Спасителя изображаются также распятые разбойники.

Обязательные детали изображения — гора Голгофа с возведенным на ней Крестом, а внизу — черная пещера с черепом Адама. По преданию III–IV веков, Адам был погребен на месте будущего Распятия. Один из апокрифов сообщает, во время погребения Адама праотец Сиф вложил ему в рот зерно, из которого впоследствии выросло Честное Древо Креста. Расселина в середине горы иллюстрирует слова о том, что со смертью Христа «земля потряслась и камни расселись» (Мф. 27:51).

Изображения предстоящих отличает торжественная сдержанность, присущая священнодействию, но и она экспрессивна: Иоанн Богослов прикрыл лицо рукой, Богоматерь и, вероятно, Мария Магдалина поднесли ладони к горлу. Сотник Лонгин, проникшийся страданиями Христа и уверовавший, неотрывно смотрит на Спасителя. Лики выписаны рельефно и энергично.

Фоном служит иерусалимская стена — знак того, что казнь свершалась за городом.

Для написания Креста мастер использовал редкий в русской иконописи лиловый цвет. Как отмечает искусствовед Валерий Владимирович Лепахин, этот цвет как слияние черного (цвета смерти) и красного (цвета мучений) вызывает ассоциации с адским пламенем. Чтобы избежать этой двусмысленности, иконописцы намеренно делали этот оттенок ближе к синему или розовому, как на этой иконе. Архимандрит Рафаил Карелин называет лиловый цветом завершения.

Эта икона — единственный образец новгородской иконописи в коллекции музея. Предположительно, ее появлением музей обязан реставратору и историку Александру Ивановичу Анисимову, читавшему здесь курс по древнерусскому искусству.

До V века Распятие было принято изображать иносказательно, как Крест с терновым венцом, Крест с полуфигурой Христа над ним. Во второй четверти V века появляются буквальные изображения Распятого. Древнерусское искусство переняло византийскую иконографическую схему, сложившуюся к VI веку.

Существует три иконографических варианта Распятия, различных по композиции. Первый (XIV–XV века) использован в представленной иконе: по обе стороны Креста симметрично изображены Богоматерь и одна их святых жен слева, Иоанн Богослов и сотник Лонгин справа. Во втором варианте, характерном для новгородской иконописи, у Креста стоят только Богоматерь и Иоанн Богослов. В третьем рядом с Крестом Спасителя изображаются также распятые разбойники.

Обязательные детали изображения — гора Голгофа с возведенным на ней Крестом, а внизу — черная пещера с черепом Адама. По преданию III–IV веков, Адам был погребен на месте будущего Распятия. Один из апокрифов сообщает, во время погребения Адама праотец Сиф вложил ему в рот зерно, из которого впоследствии выросло Честное Древо Креста. Расселина в середине горы иллюстрирует слова о том, что со смертью Христа «земля потряслась и камни расселись» (Мф. 27:51).

Изображения предстоящих отличает торжественная сдержанность, присущая священнодействию, но и она экспрессивна: Иоанн Богослов прикрыл лицо рукой, Богоматерь и, вероятно, Мария Магдалина поднесли ладони к горлу. Сотник Лонгин, проникшийся страданиями Христа и уверовавший, неотрывно смотрит на Спасителя. Лики выписаны рельефно и энергично.

Фоном служит иерусалимская стена — знак того, что казнь свершалась за городом.

Для написания Креста мастер использовал редкий в русской иконописи лиловый цвет. Как отмечает искусствовед Валерий Владимирович Лепахин, этот цвет как слияние черного (цвета смерти) и красного (цвета мучений) вызывает ассоциации с адским пламенем. Чтобы избежать этой двусмысленности, иконописцы намеренно делали этот оттенок ближе к синему или розовому, как на этой иконе. Архимандрит Рафаил Карелин называет лиловый цветом завершения.

Эта икона — единственный образец новгородской иконописи в коллекции музея. Предположительно, ее появлением музей обязан реставратору и историку Александру Ивановичу Анисимову, читавшему здесь курс по древнерусскому искусству.