#1

Репродукции и фотографии зоны спальни

#3

#5

#7

Ленту «Бежин луг» режиссер снимал в 1935–1937 годах в двух разных вариантах, но обе картины были запрещены цензурой как «идейно ошибочные, зараженные мистицизмом и формализмом», а позже уничтожены.

Сюжет фильма был основан на реальном случае: в 1932 году погиб подросток Павлик Морозов, а в его смерти обвинили отца, который, как предполагали, помогал кулакам. Незадолго до смерти Морозов донес на своего родителя. Из этого факта пропаганда старалась создать миф о самоотверженном пионере, для которого интересы государства важнее семейных связей. Однако Эйзенштейн взялся за постановку фильма потому, что увидел в факте проявление исторической трагедии, когда быстрые перемены в общественных отношениях стали приводить к разрывам в отношениях семейных.

Сценарий к фильму написал драматург Александр Ржевский. Главного героя он назвал не Павлик, а Степок, и перенес события с Северного Урала на Бежин луг из «Записок охотника» Ивана Тургенева. Так он хотел показать контраст между сознательными колхозными пионерами и суеверными детьми крепостных крестьян XIX века. В фильме у Эйзенштейна отец похож на языческого Пана с картины Врубеля — он не кулак, а бедняк, но с убеждениями патриархального общинного строя, зажившегося в русской деревне. Его сын, наоборот, похож на отрока Варфоломея (будущего святого Сергия Радонежского) с картины Михаила Нестерова «Видение отроку Варфоломею». Сын предотвращает любое насилие, он будто пришел в современность из идеального будущего. И оба гибнут в обстановке современной классовой борьбы. Такая трагедийная трактовка в 1930-е годы была обречена на запрет. Сам Эйзенштейн чудом избежал ареста.

Эта фотография висела в спальне квартиры Эйзенштейна по улице Потылиха, где он жил в 1935–1948 годах. На фотографии запечатлен момент, когда на паперть церкви, где прятались трое противников коллективизации, пытавшихся поджечь колхозные хлеба, выводят молодого «подкулачника», и его крестит суровая бабка Степка. Эпизод снимали в церкви села Троице-Голенищева, недалеко от киностудии «Мосфильм». Фотографию сделал Михаил Гоморов — бывший актер Эйзенштейна в театре Пролеткульта и его ассистент, начиная с фильма «Стачка».

Сюжет фильма был основан на реальном случае: в 1932 году погиб подросток Павлик Морозов, а в его смерти обвинили отца, который, как предполагали, помогал кулакам. Незадолго до смерти Морозов донес на своего родителя. Из этого факта пропаганда старалась создать миф о самоотверженном пионере, для которого интересы государства важнее семейных связей. Однако Эйзенштейн взялся за постановку фильма потому, что увидел в факте проявление исторической трагедии, когда быстрые перемены в общественных отношениях стали приводить к разрывам в отношениях семейных.

Сценарий к фильму написал драматург Александр Ржевский. Главного героя он назвал не Павлик, а Степок, и перенес события с Северного Урала на Бежин луг из «Записок охотника» Ивана Тургенева. Так он хотел показать контраст между сознательными колхозными пионерами и суеверными детьми крепостных крестьян XIX века. В фильме у Эйзенштейна отец похож на языческого Пана с картины Врубеля — он не кулак, а бедняк, но с убеждениями патриархального общинного строя, зажившегося в русской деревне. Его сын, наоборот, похож на отрока Варфоломея (будущего святого Сергия Радонежского) с картины Михаила Нестерова «Видение отроку Варфоломею». Сын предотвращает любое насилие, он будто пришел в современность из идеального будущего. И оба гибнут в обстановке современной классовой борьбы. Такая трагедийная трактовка в 1930-е годы была обречена на запрет. Сам Эйзенштейн чудом избежал ареста.

Эта фотография висела в спальне квартиры Эйзенштейна по улице Потылиха, где он жил в 1935–1948 годах. На фотографии запечатлен момент, когда на паперть церкви, где прятались трое противников коллективизации, пытавшихся поджечь колхозные хлеба, выводят молодого «подкулачника», и его крестит суровая бабка Степка. Эпизод снимали в церкви села Троице-Голенищева, недалеко от киностудии «Мосфильм». Фотографию сделал Михаил Гоморов — бывший актер Эйзенштейна в театре Пролеткульта и его ассистент, начиная с фильма «Стачка».

#6

Полное наименование: Старуха крестит арестованного подкулачника. Момент действия эпизода «Арест поджигателей» из фильма «Бежин луг»

Автор: Гоморов Михаил

Дата создания: 1935 год

Техника: фотобумага, фотопечать

Место создания: Москва

Размеры: 23×16,2 см (фото); 30×19,5 см (подложка)

Размеры: 23×16,2 см (фото); 30×19,5 см (подложка)

Коллекция: Спальня

Правообладатель: Музей кино

№ Госкаталога: 10085661

№ Госкаталога: 10085661

#8

Могила воина

#9

#11

На дверь своей спальни Сергей Эйзенштейн повесил ксилографию британской художницы и скульптора Гертруды Хермес (1901–1983), одной из первых женщин, освоивших в 1930-е годы искусство гравюры по дереву, которое считалось сугубо мужским делом. Во время войны она работала в Монреале и Нью-Йорке — гравюра «Могила воина» была единственной крупной работой этого периода. После войны художница вернулась в Лондон. Там она прославилась, ее избрали членом Королевской Академии искусств.

Родители Гертруды Хермес еще в XIX веке переселились в Англию из Германии, и хотя Гертруда Хермес родилась в Лондоне и чувствовала себя англичанкой, она всё же глубоко сопереживала трагедии немецкого народа, подпавшего под влияние нацизма, который принес гибель не только миллионам людей в других странах, но и гражданам самой Германии.

Сюжет для гравюры «Могила воина» художница взяла из газетной заметки о гибели немецкой подводной лодки, которую британский самолет разбомбил в Атлантическом океане. Но меньше всего гравюра напоминает «репортажное» изображение события. Зритель видит только тень самолета на воде, двух чаек и гигантский водоворот в океане — след произошедшего в глубине океана взрыва. Гертруда Хермес вписала изображение в круг, по окружности — ее карандашный автограф c фразой, которую, как предполагают, художница взяла из отчетов о бомбардировке врага: «„All that remained to be seen were bubbles rising and oil spreading over the surface of the sea». «The Warrior's Tomb». Gertrude Hermes — 1941. 22/30» («„Под конец видны были только поднимающиеся пузырьки и масло, растекающееся по морской поверхности». «Могила воина». Гертруда Хермес — 1941. 22/30»). Это 22-й из 30 оттисков.

Композиция ксилографии — многозначная метафора. Круг создает образ Земного шара, охваченного войной. А водоворот и расплывающееся масляное пятно напоминает протоплазму разрушающейся клетки — художница часто использовала органические формы.

Исследователи не знают, как гравюра оказалась у Сергея Эйзенштейна. Возможно, ее прислал или привез ему кто-то из американских деятелей культуры в конце войны или в первые годы после ее окончания.

Родители Гертруды Хермес еще в XIX веке переселились в Англию из Германии, и хотя Гертруда Хермес родилась в Лондоне и чувствовала себя англичанкой, она всё же глубоко сопереживала трагедии немецкого народа, подпавшего под влияние нацизма, который принес гибель не только миллионам людей в других странах, но и гражданам самой Германии.

Сюжет для гравюры «Могила воина» художница взяла из газетной заметки о гибели немецкой подводной лодки, которую британский самолет разбомбил в Атлантическом океане. Но меньше всего гравюра напоминает «репортажное» изображение события. Зритель видит только тень самолета на воде, двух чаек и гигантский водоворот в океане — след произошедшего в глубине океана взрыва. Гертруда Хермес вписала изображение в круг, по окружности — ее карандашный автограф c фразой, которую, как предполагают, художница взяла из отчетов о бомбардировке врага: «„All that remained to be seen were bubbles rising and oil spreading over the surface of the sea». «The Warrior's Tomb». Gertrude Hermes — 1941. 22/30» («„Под конец видны были только поднимающиеся пузырьки и масло, растекающееся по морской поверхности». «Могила воина». Гертруда Хермес — 1941. 22/30»). Это 22-й из 30 оттисков.

Композиция ксилографии — многозначная метафора. Круг создает образ Земного шара, охваченного войной. А водоворот и расплывающееся масляное пятно напоминает протоплазму разрушающейся клетки — художница часто использовала органические формы.

Исследователи не знают, как гравюра оказалась у Сергея Эйзенштейна. Возможно, ее прислал или привез ему кто-то из американских деятелей культуры в конце войны или в первые годы после ее окончания.

#10

Полное наименование: Ксилография «Могила воина»

Автор: Гертруда Хермес

Дата создания: 1941 год

Техника: бумага, ксилография

Место создания: США

Размеры: 46,5 см (в свету, диаметр композиции)

Дата создания: 1941 год

Техника: бумага, ксилография

Место создания: США

Размеры: 46,5 см (в свету, диаметр композиции)

Коллекция: Спальня

Правообладатель изображений: Музей кино

Правообладатель изображений: Музей кино

#12

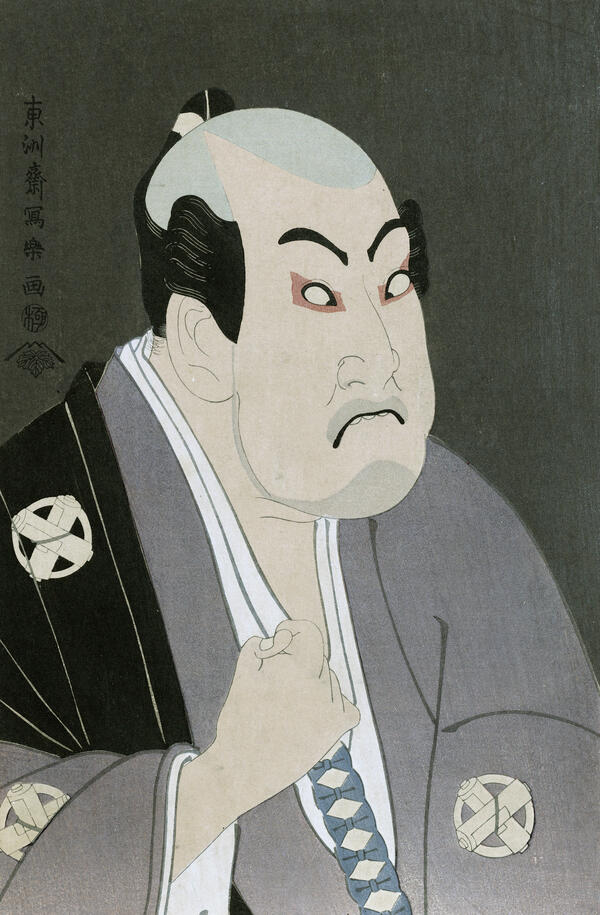

Актер Танимура Торадзо в роли Васидзуки Яхэйдзи

#13

#14

Первоначальная цветная ксилография «Актер Танимура Торадзо…» известна с 1794 года. Лист, который был в коллекции Сергея Эйзенштейна, атрибутированный как перегравировка ХХ века, сегодня хранится в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.

Личность самого художника Тосюсая Сяраку остается загадкой даже для исследователей — он внезапно появился в 1794 году со своими портретами актеров Кабуки, быстро прославился и в 1795-м бесследно исчез. Согласно одной из гипотез немецкого искусствоведа Юлиуса Курта, который прославил Сяраку в Европе, приравняв его по таланту к голландскому художнику Рембрандту, мастер был актером театра Но, так как лица на портретах часто напоминают маски этого древнего японского театра. По другой гипотезе, за именем «Тосюсай Сяраку» скрывается Кацусика Хокусай, который как раз перед 1794 годом создал более сотни портретов актеров. Хокусай любил менять имена, поэтому он, возможно, взял себе новый псевдоним, чтобы отделить гротескные портреты от своих работ в ином стиле. Кто бы ни скрывался за именем Сяраку, художник остался в истории мирового искусства, как и другие великие мастера укиё-э — японской графики: Китагава Утамаро, Утагава Хиросигэ, Утагава Кунисада, Кацусика Хокусай.

Сяраку был одним из самых точных наблюдателей актерской игры в Кабуки. По его гравюрам можно понять, как в давние времена изображали на сцене персонажей классической и новой драматургии, увидеть наряды и грим, жесты и мимику актеров, проследить атмосферу старинных японских спектаклей.

Эйзенштейн сам отличался чувством юмора, гротеска, пародии. Он владел чистой линией, передающей в рисунке движение. Он также обладал наблюдательностью и умением выделять в лице человека обобщающие — «типажные» характеристики. Поэтому Сергей Эйзенштейн раздобыл книгу Юлиуса Курта «Сяраку» (ныне она хранится в Музее кино) и внимательно ее изучил. Портреты Сяраку стали для Эйзенштейна одним из самых любимых примеров выразительности в его теоретических работах и лекциях на режиссерском факультете ВГИКа.

Личность самого художника Тосюсая Сяраку остается загадкой даже для исследователей — он внезапно появился в 1794 году со своими портретами актеров Кабуки, быстро прославился и в 1795-м бесследно исчез. Согласно одной из гипотез немецкого искусствоведа Юлиуса Курта, который прославил Сяраку в Европе, приравняв его по таланту к голландскому художнику Рембрандту, мастер был актером театра Но, так как лица на портретах часто напоминают маски этого древнего японского театра. По другой гипотезе, за именем «Тосюсай Сяраку» скрывается Кацусика Хокусай, который как раз перед 1794 годом создал более сотни портретов актеров. Хокусай любил менять имена, поэтому он, возможно, взял себе новый псевдоним, чтобы отделить гротескные портреты от своих работ в ином стиле. Кто бы ни скрывался за именем Сяраку, художник остался в истории мирового искусства, как и другие великие мастера укиё-э — японской графики: Китагава Утамаро, Утагава Хиросигэ, Утагава Кунисада, Кацусика Хокусай.

Сяраку был одним из самых точных наблюдателей актерской игры в Кабуки. По его гравюрам можно понять, как в давние времена изображали на сцене персонажей классической и новой драматургии, увидеть наряды и грим, жесты и мимику актеров, проследить атмосферу старинных японских спектаклей.

Эйзенштейн сам отличался чувством юмора, гротеска, пародии. Он владел чистой линией, передающей в рисунке движение. Он также обладал наблюдательностью и умением выделять в лице человека обобщающие — «типажные» характеристики. Поэтому Сергей Эйзенштейн раздобыл книгу Юлиуса Курта «Сяраку» (ныне она хранится в Музее кино) и внимательно ее изучил. Портреты Сяраку стали для Эйзенштейна одним из самых любимых примеров выразительности в его теоретических работах и лекциях на режиссерском факультете ВГИКа.

#15

Полное наименование: Ксилография «Актер Танимура Торадзо в роли Васидзуки Яхэйдзи». Факсимиле

Автор: Тосюсай Сяраку

Дата создания: 2018 год

Автор: Тосюсай Сяраку

Дата создания: 2018 год

Техника: бумага, лазерная печать

Место создания: Москва

Размеры: 38×25 см

Место создания: Москва

Размеры: 38×25 см

Коллекция: Спальня

Правообладатель изображений: Музей кино

#16

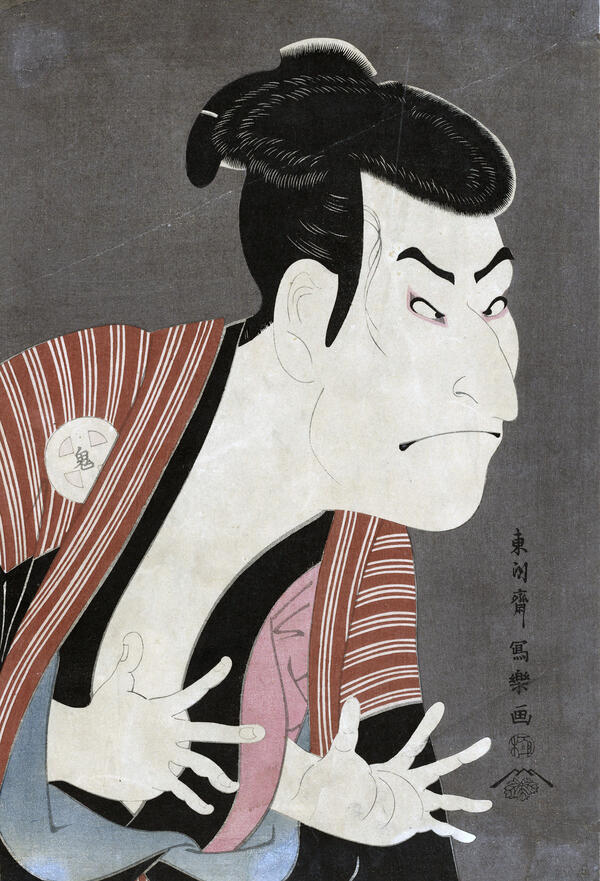

Актер Отани Онидзи II в роли Эдохэя

#17

#18

Сергей Эйзенштейн с юности увлекся японской культурой. Он начал изучать японский язык во время Гражданской войны со своими сослуживцами по военному строительству, в 1920 году демобилизовался в Москву, на восточное отделение Академии Генерального штаба, чтобы со временем попасть в Японию в качестве переводчика и посмотреть спектакли театров Но и Кабуки. Правда, через два месяца Сергей Эйзенштейн ушел на работу в театр как художник и режиссер, через четыре года поставил свой первый фильм «Стачка», а еще через год прославился на весь мир фильмом «Броненосец Потемкин».

В 1928 году театр Кабуки приехал на гастроли в Москву, и мечта Эйзенштейна осуществилась — он воочию увидел спектакли японского театра, подружился с его корифеями и поразил их знанием и пониманием их традиций. Эйзенштейн изучал опыт Кабуки по книгам и по гравюрам японских художников, многие из которых были заядлыми театралами. Одним из таких был Тосюсай Сяраку (вторая половина XVIII — начало XIX века), создатель целой портретной галереи актеров и борцов сумо того времени. Его мастерство Эйзенштейн очень ценил и называл его «японским Домье» за остроту характеристик, за едкий юмор, за умение в статике передать движение.

Режиссеру удалось приобрести два листа портретов Сяраку. Сегодня они считаются перегравировкой XX века, хранятся в ГМИИ им. А. С. Пушкина, в Музее кино представлены факсимиле — точные копии. Первоначальная цветная ксилография «Актер Отани Онидзи в роли слуги Якко Эдохэя» известна с 1794 года, она стала одним из самых знаменитых произведений Сяраку.

Сергей Эйзенштейн задумался над тем, почему у Отани так сильно скошены глаза. Актер не был косоглазым от рождения, это была какая-то условность игры, таким же образом скашивали зрачки к переносице актеры Кабуки в спектаклях, привезенных в Москву. И это происходило в моменты, когда актер одной лишь мимикой изображал сильную эмоцию — например, гнев. Эйзенштейн стал изучать движение глазных мышц при разных чувствах. Оказалось, люди неосознанно сближают зрачки, когда целиком сосредоточены на чем-то или на ком-то, когда испытывают стресс. Японцы заметили это и внесли в канон для актерской игры в подчеркнутом виде, чтобы могли увидеть зрители вдали от сцены, а Сяраку гротескно заострил этот момент в гравюре. Это наблюдение помогло Эйзенштейну в работе с актерами в фильме «Иван Грозный». Он посоветовал актеру Михаилу Кузнецову: чтобы передать жестокость опричников, не надо рычать — достаточно сблизить зрачки, и зритель интуитивно поймет состояние души персонажа.

В 1928 году театр Кабуки приехал на гастроли в Москву, и мечта Эйзенштейна осуществилась — он воочию увидел спектакли японского театра, подружился с его корифеями и поразил их знанием и пониманием их традиций. Эйзенштейн изучал опыт Кабуки по книгам и по гравюрам японских художников, многие из которых были заядлыми театралами. Одним из таких был Тосюсай Сяраку (вторая половина XVIII — начало XIX века), создатель целой портретной галереи актеров и борцов сумо того времени. Его мастерство Эйзенштейн очень ценил и называл его «японским Домье» за остроту характеристик, за едкий юмор, за умение в статике передать движение.

Режиссеру удалось приобрести два листа портретов Сяраку. Сегодня они считаются перегравировкой XX века, хранятся в ГМИИ им. А. С. Пушкина, в Музее кино представлены факсимиле — точные копии. Первоначальная цветная ксилография «Актер Отани Онидзи в роли слуги Якко Эдохэя» известна с 1794 года, она стала одним из самых знаменитых произведений Сяраку.

Сергей Эйзенштейн задумался над тем, почему у Отани так сильно скошены глаза. Актер не был косоглазым от рождения, это была какая-то условность игры, таким же образом скашивали зрачки к переносице актеры Кабуки в спектаклях, привезенных в Москву. И это происходило в моменты, когда актер одной лишь мимикой изображал сильную эмоцию — например, гнев. Эйзенштейн стал изучать движение глазных мышц при разных чувствах. Оказалось, люди неосознанно сближают зрачки, когда целиком сосредоточены на чем-то или на ком-то, когда испытывают стресс. Японцы заметили это и внесли в канон для актерской игры в подчеркнутом виде, чтобы могли увидеть зрители вдали от сцены, а Сяраку гротескно заострил этот момент в гравюре. Это наблюдение помогло Эйзенштейну в работе с актерами в фильме «Иван Грозный». Он посоветовал актеру Михаилу Кузнецову: чтобы передать жестокость опричников, не надо рычать — достаточно сблизить зрачки, и зритель интуитивно поймет состояние души персонажа.

#19

Полное наименование: Ксилография «Актер Отани Онидзи II в роли Эдохэя». Факсимиле

Автор: Тосюсай Сяраку

Автор: Тосюсай Сяраку

Дата создания: 2018 год

Техника: бумага, лазерная печать

Место создания: Москва

Размеры: 38×25 см

Место создания: Москва

Размеры: 38×25 см

Коллекция: Спальня

Правообладатель изображений: Музей кино

#20

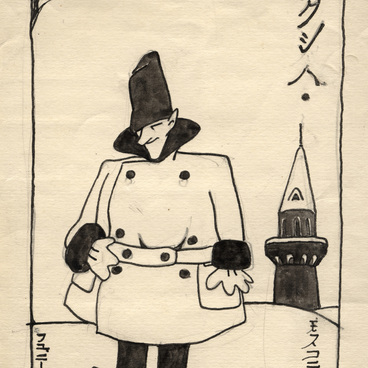

Чайный дом Мацухигасия

#21

#2

Ксилография Утамаро (1753-1806) «Чайный дом Мацухигасия» висела в спальне — на той же стене, куда Эйзенштейн поместил еще одно произведение этого художника, триптих «Ныряльщицы».

Сергей Эйзенштейн очень внимательно изучал Утамаро, мастера японской гравюры — укиё-э, чтобы внести в кинематограф некоторые из достижений графика, который во многом определил черты японской классической гравюры периода её расцвета в конце XVIII века.

Утамаро называют певцом женской красоты и, как правило, обращают основное внимание на героинь его самых популярных гравюр: гейш из увеселительного квартала Ёсивара, продавщиц и официанток чайных домиков. Между тем он изображал в своих произведениях и жизнь простых ремесленников, пейзажи, флору и фауну Японии. Классиком не только японской, но и мировой культуры Утамаро был признан благодаря чуткой передаче душевных состояний своих персонажей, утонченности певучей линии, необычайной изобретательности композиций.

Китагава Утамаро впервые в японской ксилографии использовал погрудную композицию, сочетал на одном листе несколько фигур, мастерски использовал белый фон бумаги, на которой играли цвет и светотеневые эффекты. Эти достоинства искусства Утамаро видны на гравюре «Чайный дом Мацухигасия», созданной в 1795–1800 годах. Известен другой вариант этой композиции с некоторыми отличиями в изображении одежды персонажа (другой герб на плечах) и с надписью на столбе «Чайный дом Накадая». Такой лист хранится, в частности, в коллекции Британского музея.

На террасе японского домика — фигура женщины (вероятно, это куртизанка) с чайником в руке. Но большая тень на бумажной стене принадлежит не ей, как кажется на первый взгляд, а другой куртизанке, судя по сложной прическе. Она сидит в домике с чашкой в руке. Часть ее лица едва видна за отодвинутой дверью-ширмой, и в той же щели можно рассмотреть еще одно женское лицо: видимо, служанка зовет женщину с чайником. Ксилография «Чайный дом Мацухигасия» — одновременно бытовая сценка, портрет и пейзаж. Художнику удалось вместить в композицию сразу три фигуры, часть домика и ветку кустарника, а пространство все равно осталось свободным.

Эйзенштейн учился у японских мастеров лаконизму средств выразительности и умелому использованию пространства. Его кадры сочетают ясную простоту и драматическое напряжение. Отличительная особенность этой гравюры в том, что не реальные фигуры, а тень куртизанки господствует в представленном действии. Сергей Эйзенштейн в фильме «Иван Грозный» тоже использовал игру теней, которые иногда будто отделяются от царя Ивана и начинают действовать самостоятельно, повелевая людьми.

Сергей Эйзенштейн очень внимательно изучал Утамаро, мастера японской гравюры — укиё-э, чтобы внести в кинематограф некоторые из достижений графика, который во многом определил черты японской классической гравюры периода её расцвета в конце XVIII века.

Утамаро называют певцом женской красоты и, как правило, обращают основное внимание на героинь его самых популярных гравюр: гейш из увеселительного квартала Ёсивара, продавщиц и официанток чайных домиков. Между тем он изображал в своих произведениях и жизнь простых ремесленников, пейзажи, флору и фауну Японии. Классиком не только японской, но и мировой культуры Утамаро был признан благодаря чуткой передаче душевных состояний своих персонажей, утонченности певучей линии, необычайной изобретательности композиций.

Китагава Утамаро впервые в японской ксилографии использовал погрудную композицию, сочетал на одном листе несколько фигур, мастерски использовал белый фон бумаги, на которой играли цвет и светотеневые эффекты. Эти достоинства искусства Утамаро видны на гравюре «Чайный дом Мацухигасия», созданной в 1795–1800 годах. Известен другой вариант этой композиции с некоторыми отличиями в изображении одежды персонажа (другой герб на плечах) и с надписью на столбе «Чайный дом Накадая». Такой лист хранится, в частности, в коллекции Британского музея.

На террасе японского домика — фигура женщины (вероятно, это куртизанка) с чайником в руке. Но большая тень на бумажной стене принадлежит не ей, как кажется на первый взгляд, а другой куртизанке, судя по сложной прическе. Она сидит в домике с чашкой в руке. Часть ее лица едва видна за отодвинутой дверью-ширмой, и в той же щели можно рассмотреть еще одно женское лицо: видимо, служанка зовет женщину с чайником. Ксилография «Чайный дом Мацухигасия» — одновременно бытовая сценка, портрет и пейзаж. Художнику удалось вместить в композицию сразу три фигуры, часть домика и ветку кустарника, а пространство все равно осталось свободным.

Эйзенштейн учился у японских мастеров лаконизму средств выразительности и умелому использованию пространства. Его кадры сочетают ясную простоту и драматическое напряжение. Отличительная особенность этой гравюры в том, что не реальные фигуры, а тень куртизанки господствует в представленном действии. Сергей Эйзенштейн в фильме «Иван Грозный» тоже использовал игру теней, которые иногда будто отделяются от царя Ивана и начинают действовать самостоятельно, повелевая людьми.

#22

Полное наименование: Ксилография «Чайный дом Мацухигасия»

Автор: Китагава Утамаро

Дата создания: 1795–1800 год

Техника: бумага, ксилография

Место создания: Япония

Размеры: 37×24 см

Коллекция: Спальня

Правообладатель изображений: Музей кино

Коллекция: Спальня

Правообладатель изображений: Музей кино

№ Госкаталога: 17962628

читать дальшескрыть

00:00

00:00

1x

0

Открыть в приложении

Поделиться