Самовар является не только обязательным колоритным элементом быта городского и деревенского XIX–XX веков, но и не раз появлялся в произведениях искусства как главный персонаж. Все помнят знаменитую «Купчиху за чаем» Бориса Кустодиева. Эта тема очень занимала художника так, что он написал не одно, а несколько полотен. И не его одного: Петров-Водкин, Коровин, Маевский живописали сцены из той жизни, где самовар задавал повод к общению.

Этот же образ воплощен в кинокартине «Женитьба Бальзаминова». Сцена чаепития героинь Лидии Смирновой и Нонны Мордюковой словно сошла с серии полотен Кустодиева. На столе пузатый самовар, тоненькие блюдца, яркие краски. Отношение российского человека к самовару образно выражало и устное народное творчество. Например, поговорки — «Где есть чай-самовар, там и под елью рай», «С самоваром-буяном и беседа важнее, и жизнь веселее». Не отличаясь богатством, простой человек находил для себя душевные радости в соседских посиделках с чаем. Тепло общения соединялось с теплом от самовара и создавало ощущение полноты жизни. Слова из песни «У самовара я и моя Маша», ушли в народ относительно недавно. Образ чаепития с самоваром настолько закреплен в сознании россиян, что и сегодня многие люди возрождают данные семейного традиции. Самовар списывать рано со счетов и отправлять в разряд раритетов. Он все еще с нами: и как часть культуры, и как часть быта.

Значение самого слова «самовар», несмотря на его немалый возраст, до сих пор понятно каждому. В нем отражен функционал изделия — «сам варит». В Ярославле его называли «самогар» («сам горит»), а вятичи звали его «самогрей» («сам греет»). И даже в татарском языке он звался «снабар», то есть «чайник». Кстати, отдельные исследователи считают, что именно от этого слова ведет свою этимологию русский «самовар».

Изготовление самоваров в России началось после того, как тульский промышленник Демидов отправился на Урал, где с местными кузнецами выковал первую самогреющуюся конструкцию. Спустя много лет здесь появится Суксунский завод самоваров и суксунская форма — в виде античной амфоры. Через 77 лет после первых опытов Демидова братья Лисицыны открыли в Туле первое потоковое производство, поэтому Тула считается Родиной российских самоваров. Многие умельцы старались повторить успех Лисицыных. Один за другим кустари вырастают до статуса фабрикантов. Многие оказываются весьма искусными инженерами и предлагают свои уникальные разработки. Так, авторскими считаются: керосиновые системы Тейле, конструкции со съемом кувшином Паричко, новинки братьев Черниковых и фабриканта Волошина с выводной жаровней для быстрого нагрева, спиртовые модели братьев Шемариных и фабриканта Капырзина.

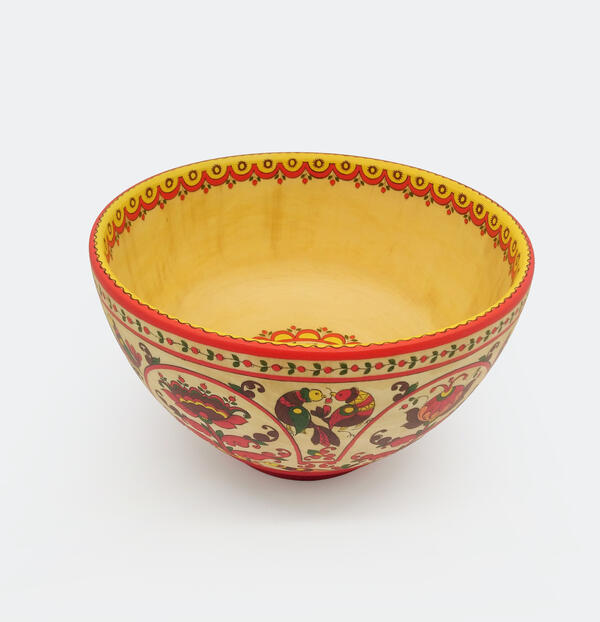

Самовар — это исконно русский предмет домашнего обихода, настоящее сердце дома. Издавна он выступал в качестве символа домашнего уюта, гостеприимства и радушия. За столом с исходящим паром самоваром собиралась вся семья, наслаждаясь душистым чаем, терпким медом, мягкими баранками, домашними пирогами и другими яствами. Но самовар не просто часть гастрономических традиций прошлого, он стал культурным феноменом в нашей стране и сейчас можно встреть уже и декоративные самовары из фарфора, керамики, серебра и дерева со всевозможными декоративными украшениями и росписями.