#1

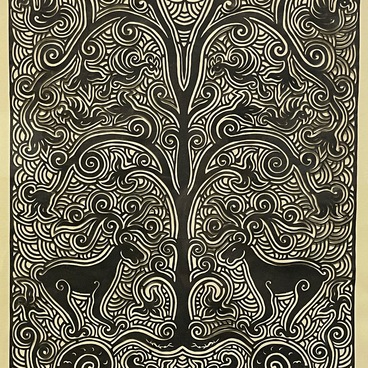

У Н.Н.

Сэлче

#2

#3

Данная работа Николая Николаевича У наиболее полно объясняет взаимодействие шамана с сэвэнами его духов-помощников. Термин «шаман», известный повсеместно без перевода, возник в этнографической литературе от глагола «СА» — «знать, ведать», взятом из тунгусо-маньчжурских языков. «Саман (шаман)» называли служителей культа, гадателей и лекарей у нанайцев, ульчей и эвенков.

У других народов есть собственные названия для шаманов, которые могут различаться даже у одного народа в зависимости от функций и категорий шамана. В шаманизме приамурских народов отсутствует стадия ученичества под присмотром признанного шамана. Шаманство не передавалось как ремесло от отца к сыну, хотя существовали семьи, где шаманами становились чаще, чем в других. Шаманками могли стать и женщины.

Изначально на будущего шамана сходила «шаманская болезнь», испытывая претендента на стойкость и готовность к новому служению, так его «выбирали духи». Когда его необычное беспокойное состояние определялось односельчанами как шаманская болезнь, к нему приглашался опытный шаман, и производился ритуал «открытия». Во время ритуала неофит получал своего первого сэвэна АЯМИ. Именно через него в дальнейшем шаман получал все свои знания. Аями становился проводником в мир духов и божеств, он же помогал приручить и подчинить шаману всех последующих духов-слуг, духов болезней, духов стихий. Во время ритуала — камлания, который сопровождался игрой на бубне, определялся необходимый в каждой жизненной ситуации дух-помощник или враг, для которого в дальнейшем выполнялось деревянная статуэтка — сэвэн. С помощью ритуала сэвэн оживлялся, в него входил дух, и в дальнейшем, через манипуляции с сэвэном — кормление, окуривание багульником, подношение даров, иногда и наказание, шаман начинал управлять духом.

Однако эта взаимосвязь была обоюдной! Считалось, что духи служат шаману лишь на определенный период — его жизнь. А потом его постигнет участь самому стать сверхестественной сущностью, которую смогут призвать другие шаманы. Поэтому шаманство было тяжелым служением, ибо оно не выбирало времени при жизни и не заканчивалось после смерти. Поэтому считалось необходимым сопротивляться призывам «шаманской болезни», и некоторым, с потерями для здоровья и душевного равновесия, удавалось отторгнуть ее от себя. Поэтому подчинение шаманом нового духа всегда было своеобразным единоборством сил, без гарантированной победы.

У других народов есть собственные названия для шаманов, которые могут различаться даже у одного народа в зависимости от функций и категорий шамана. В шаманизме приамурских народов отсутствует стадия ученичества под присмотром признанного шамана. Шаманство не передавалось как ремесло от отца к сыну, хотя существовали семьи, где шаманами становились чаще, чем в других. Шаманками могли стать и женщины.

Изначально на будущего шамана сходила «шаманская болезнь», испытывая претендента на стойкость и готовность к новому служению, так его «выбирали духи». Когда его необычное беспокойное состояние определялось односельчанами как шаманская болезнь, к нему приглашался опытный шаман, и производился ритуал «открытия». Во время ритуала неофит получал своего первого сэвэна АЯМИ. Именно через него в дальнейшем шаман получал все свои знания. Аями становился проводником в мир духов и божеств, он же помогал приручить и подчинить шаману всех последующих духов-слуг, духов болезней, духов стихий. Во время ритуала — камлания, который сопровождался игрой на бубне, определялся необходимый в каждой жизненной ситуации дух-помощник или враг, для которого в дальнейшем выполнялось деревянная статуэтка — сэвэн. С помощью ритуала сэвэн оживлялся, в него входил дух, и в дальнейшем, через манипуляции с сэвэном — кормление, окуривание багульником, подношение даров, иногда и наказание, шаман начинал управлять духом.

Однако эта взаимосвязь была обоюдной! Считалось, что духи служат шаману лишь на определенный период — его жизнь. А потом его постигнет участь самому стать сверхестественной сущностью, которую смогут призвать другие шаманы. Поэтому шаманство было тяжелым служением, ибо оно не выбирало времени при жизни и не заканчивалось после смерти. Поэтому считалось необходимым сопротивляться призывам «шаманской болезни», и некоторым, с потерями для здоровья и душевного равновесия, удавалось отторгнуть ее от себя. Поэтому подчинение шаманом нового духа всегда было своеобразным единоборством сил, без гарантированной победы.

читать дальшескрыть

Сэлче

Время создания

1995

Размер

27x43 см

Техника

оргалит, масло

Выставка

1

Открыть в приложении

Поделиться