Златоустовский завод, как и все заводы Урала, был одновременно и доменным, и железоделательным, иными словами, рабочие там не только выплавляли чугун, но и перерабатывали его в железо. Завод был вододействующим: вода являлась главным источником энергии, именно поэтому самым важным заводским сооружением считалась плотина. Она имела лари для спуска вешней воды, а также рабочий ларь, по которому вода подавалась к вододействующим колесам.

Завод состоял из фабрик или, по сегодняшней терминологии, цехов, которые работали обычно по единому производственному циклу. В период начала работы Златоустовского завода в его цехах насчитывалось четыре горна и столько же молотов. К 1820 году на Златоустовском заводе, который стал к тому времени казенным, то есть государственным, действовало уже 24 кричных горна с 24 кричными молотами.

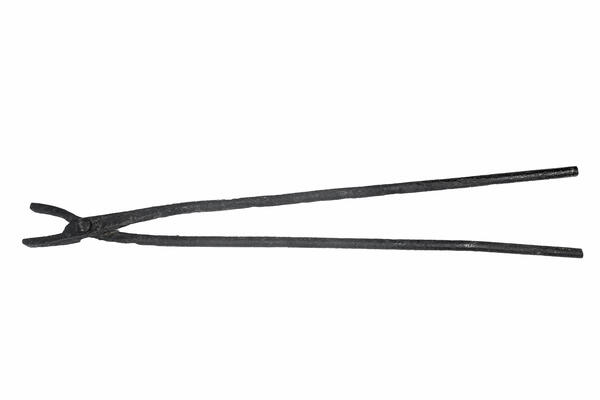

Представленные в экспозиции музея кричные щипцы (клещи) были изготовлены на раннем этапе, еще в XVIII столетии, они были найдены во время земляных работ на территории Златоустовского завода в начале 1950-х годов. Удалось выяснить, что они были созданы кустарно, методом кузнечной ковки.

Щипцы имеют довольно длинные рукояти цилиндрической формы, а также плоские губы. Две симметричные половинки были соединены мастером массивной заклепкой. Клещи служили для извлечения железных криц из кричной печи.

Кричный передел чугуна представлял собой процесс очистки его от избытков углерода, кремния и других примесей с целью получения ковкого металла. Рафинирование (очистка) железа производились в кричных печах (горнах). В горн загружали чугун и топливо, в качестве которого выступал древесный уголь.

Подача воздуха для повышения температуры осуществлялась мехами, которые мастер приводил в действие с помощью приводов от водяных колес. Крицы — рыхлые комья размягченного железа, которые получали в результате всего процесса, — были пропитаны шлаком и прочими включениями. После их было необходимо проковать на кричных молотах, которые были установлены рядом с горнами, для уплотнения и удаления вредных включений.

Завод состоял из фабрик или, по сегодняшней терминологии, цехов, которые работали обычно по единому производственному циклу. В период начала работы Златоустовского завода в его цехах насчитывалось четыре горна и столько же молотов. К 1820 году на Златоустовском заводе, который стал к тому времени казенным, то есть государственным, действовало уже 24 кричных горна с 24 кричными молотами.

Представленные в экспозиции музея кричные щипцы (клещи) были изготовлены на раннем этапе, еще в XVIII столетии, они были найдены во время земляных работ на территории Златоустовского завода в начале 1950-х годов. Удалось выяснить, что они были созданы кустарно, методом кузнечной ковки.

Щипцы имеют довольно длинные рукояти цилиндрической формы, а также плоские губы. Две симметричные половинки были соединены мастером массивной заклепкой. Клещи служили для извлечения железных криц из кричной печи.

Кричный передел чугуна представлял собой процесс очистки его от избытков углерода, кремния и других примесей с целью получения ковкого металла. Рафинирование (очистка) железа производились в кричных печах (горнах). В горн загружали чугун и топливо, в качестве которого выступал древесный уголь.

Подача воздуха для повышения температуры осуществлялась мехами, которые мастер приводил в действие с помощью приводов от водяных колес. Крицы — рыхлые комья размягченного железа, которые получали в результате всего процесса, — были пропитаны шлаком и прочими включениями. После их было необходимо проковать на кричных молотах, которые были установлены рядом с горнами, для уплотнения и удаления вредных включений.