Чупинский клад поступил в Березниковский музей в 1959 году. Он весил один килограмм сто грамм и состоял из серебряного браслета, фрагмента серебряной чаши хорезмийского производства и двух витых шейных гривен.

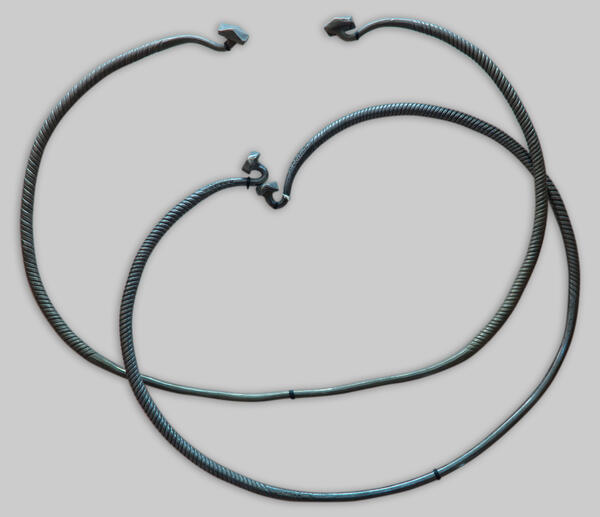

Гривна так называемого «глазовского» типа — это шейно-нагрудное украшение, отличительный знак представителей знати. Такая гривна представляет собой круглый в сечении дрот с гладкой центральной частью и концами с винтовой нарезкой. Эти гривны предположительно изготовили мастера Волжской Булгарии в XII–XIII веках.

За все время в Пермском Предуралье нашли около 160 гривен глазовского типа (в одном только Редикарском кладе находилось 34 гривны). Подобные украшения довольно широко были распространены в Предуралье, Восточной и Северной Европе, в связи с чем вопрос о точном месте их изготовления остается до сих пор открытым.

Археологи определили примерную датировку клада — XII–XIII века. К этому же периоду относятся расположенные в районе деревни Чупино Пермяковское и Абрамовское селища. По-видимому, кто-то из древних коми-пермяков, проживавших в этих поселениях, спрятал ценный клад в минуту опасности.

Народы Предуралья и Зауралья испытывали особое почтение к серебру, считая его священным, небесным металлом, приносящим счастье, поэтому они накапливали его в виде сокровищ на родовых и семейных святилищах, украшали серебряными изделиями свои лучшие костюмы. Не случайно в XII–XV веках новгородские разбойники-ушкуйники и московские «люди воинские» совершали походы за «серебром закаменским».

Клады, в особенности средневековые, довольно редкое явление. Находят их, как правило, случайно при проведении земляных работ. Так, Чупинский клад серебряных изделий нашел местный житель в районе деревни Чупино во время строительства трассы Боровск–Пермь 13 августа 1959 года.

В архиве музея сохранился протокол заседания оценочной комиссии от 19 августа 1959 года о приобретении клада серебряных вещей у работника Союзэкскавации бульдозериста Верякина. Текст протокола гласит: «Считая, что клад имеет большую ценность в историческом значении, принять вещи для отдела истории дореволюционного прошлого и выдать за инициативу и за сохранение клада т. Верякину 500 рублей».

Гривна так называемого «глазовского» типа — это шейно-нагрудное украшение, отличительный знак представителей знати. Такая гривна представляет собой круглый в сечении дрот с гладкой центральной частью и концами с винтовой нарезкой. Эти гривны предположительно изготовили мастера Волжской Булгарии в XII–XIII веках.

За все время в Пермском Предуралье нашли около 160 гривен глазовского типа (в одном только Редикарском кладе находилось 34 гривны). Подобные украшения довольно широко были распространены в Предуралье, Восточной и Северной Европе, в связи с чем вопрос о точном месте их изготовления остается до сих пор открытым.

Археологи определили примерную датировку клада — XII–XIII века. К этому же периоду относятся расположенные в районе деревни Чупино Пермяковское и Абрамовское селища. По-видимому, кто-то из древних коми-пермяков, проживавших в этих поселениях, спрятал ценный клад в минуту опасности.

Народы Предуралья и Зауралья испытывали особое почтение к серебру, считая его священным, небесным металлом, приносящим счастье, поэтому они накапливали его в виде сокровищ на родовых и семейных святилищах, украшали серебряными изделиями свои лучшие костюмы. Не случайно в XII–XV веках новгородские разбойники-ушкуйники и московские «люди воинские» совершали походы за «серебром закаменским».

Клады, в особенности средневековые, довольно редкое явление. Находят их, как правило, случайно при проведении земляных работ. Так, Чупинский клад серебряных изделий нашел местный житель в районе деревни Чупино во время строительства трассы Боровск–Пермь 13 августа 1959 года.

В архиве музея сохранился протокол заседания оценочной комиссии от 19 августа 1959 года о приобретении клада серебряных вещей у работника Союзэкскавации бульдозериста Верякина. Текст протокола гласит: «Считая, что клад имеет большую ценность в историческом значении, принять вещи для отдела истории дореволюционного прошлого и выдать за инициативу и за сохранение клада т. Верякину 500 рублей».