#1

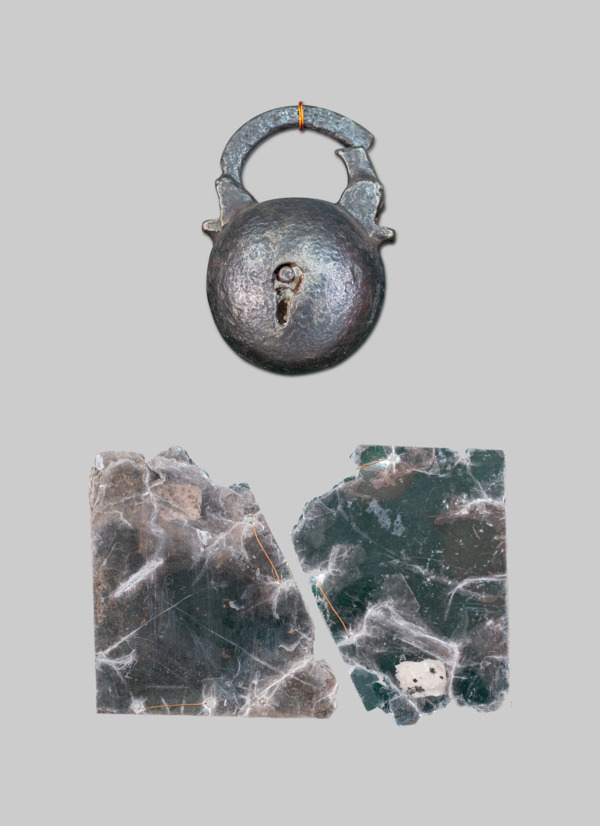

Слюдяное окошко, замок

#8

#2

#4

Из раскопок Кузнецка в музее хранятся два фрагмента слюдяного окна — «шитухи». Так как оконное стекло в XVII веке практически не использовали, окна зашивали пластинами слюды. Сшитую из кусочков слюды пластину обрамляли свинцовой рамкой и вставляли в волоковое окошко.

Главная функция окна — создание условий для проникновения света в помещение. И в то же время окна изолировали интерьеры от неблагоприятных внешних погодно-климатических условий: ветра, осадков, колебаний влажности и температуры. Слюдяные оконницы в достаточной степени соответствовали этим требованиям. При хорошем качестве слюды оконница пропускала в помещение необходимое количество света, а правильно собранное и пригнанное слюдяное полотно полностью защищало помещение от ветра и атмосферных осадков. Конструкции древних окон успешно препятствовала активному воздухообмену — это позволяло поддерживать необходимую температуру в помещениях.

Наиболее распространенной формой оконного проема была прямоугольная. Чаще всего в высоту такие окна были больше, чем в ширину. Однако изготавливали и многоколодные окна, ширина которых превышала высоту. Распространенными также были и проемы с криволинейными лучковыми перемычками, встречались даже двухарочные перемычки с гирькой. Для некоторых окон делали круглые проемы и проемы, перекрытые килевидной аркой.

Художественное оформление оконницы, а также ее размеры, форма и пропорции прямо зависели от проемов, которые они заполняли. В свою очередь, параметры проемов выбирали в зависимости от количества необходимого света, высоты помещений и особенностей конкретных конструкций — формы перемычки или массива вышележащей стены.

Типологически рисунки слюдяных оконниц разделяют на пять основных групп: косящатые, прямоугольные, геометризованные, кольчужные, кубчатые и радиально-круговые. Самый популярный тип — косящатый. Из-за жесткости конструкции и простоты исполнения косящатые оконницы получили наибольшее распространение. Примерно половина всех слюдяных окон относятся к этому типу. Полосы здесь расположены наклонно, под углом к контурной полосе и деревянным обвязкам.

Помимо сплошной косящатой сетки с ромбовидными ячейками, вытянутыми по высоте, различают еще оконницы косящато-центрические. В центре таких оконниц обычно изображают круги, овалы, восьмиугольники или цветки.

Главная функция окна — создание условий для проникновения света в помещение. И в то же время окна изолировали интерьеры от неблагоприятных внешних погодно-климатических условий: ветра, осадков, колебаний влажности и температуры. Слюдяные оконницы в достаточной степени соответствовали этим требованиям. При хорошем качестве слюды оконница пропускала в помещение необходимое количество света, а правильно собранное и пригнанное слюдяное полотно полностью защищало помещение от ветра и атмосферных осадков. Конструкции древних окон успешно препятствовала активному воздухообмену — это позволяло поддерживать необходимую температуру в помещениях.

Наиболее распространенной формой оконного проема была прямоугольная. Чаще всего в высоту такие окна были больше, чем в ширину. Однако изготавливали и многоколодные окна, ширина которых превышала высоту. Распространенными также были и проемы с криволинейными лучковыми перемычками, встречались даже двухарочные перемычки с гирькой. Для некоторых окон делали круглые проемы и проемы, перекрытые килевидной аркой.

Художественное оформление оконницы, а также ее размеры, форма и пропорции прямо зависели от проемов, которые они заполняли. В свою очередь, параметры проемов выбирали в зависимости от количества необходимого света, высоты помещений и особенностей конкретных конструкций — формы перемычки или массива вышележащей стены.

Типологически рисунки слюдяных оконниц разделяют на пять основных групп: косящатые, прямоугольные, геометризованные, кольчужные, кубчатые и радиально-круговые. Самый популярный тип — косящатый. Из-за жесткости конструкции и простоты исполнения косящатые оконницы получили наибольшее распространение. Примерно половина всех слюдяных окон относятся к этому типу. Полосы здесь расположены наклонно, под углом к контурной полосе и деревянным обвязкам.

Помимо сплошной косящатой сетки с ромбовидными ячейками, вытянутыми по высоте, различают еще оконницы косящато-центрические. В центре таких оконниц обычно изображают круги, овалы, восьмиугольники или цветки.

#5

Полное наименование: Фрагмент слюдяного окошка «Шитуха»

Дата создания: XVII век

Техника: расслаивание слюды, сшивание

Место создани: я Россия

Размеры: 7,1×5,5 см

Правообладатель изображений: Кузнецкая крепость

Коллекция: XVII–XVIII вв. Кузнецкий острог — г. Кузнецк. Раскопки разных лет

№ Госкаталога: 6539938

Дата создания: XVII век

Техника: расслаивание слюды, сшивание

Место создани: я Россия

Размеры: 7,1×5,5 см

Правообладатель изображений: Кузнецкая крепость

Коллекция: XVII–XVIII вв. Кузнецкий острог — г. Кузнецк. Раскопки разных лет

№ Госкаталога: 6539938

#9

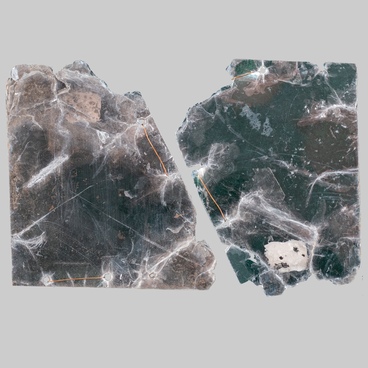

Замок

#3

#6

Навесной замок шаровидной формы — миниатюрное изделие. Скорее всего, им запирали сундук или саквояж. Предположительно, замок привезли из Западной Европы. Дужка замка сломана, но ее части сохранились.

Первые навесные устройства работали по принципу стационарных замков — у них внутри было несколько штифтов, которые в опущенном состоянии держали механизм закрытым. Ключ поднимал их до нужного положения, они ослаблялись и открывали замок. Эта технология была популярна в странах Европы.

У старинных навесных замков, по принципу которых были сделаны все последующие, был только один механизм — пружинный. Когда в скважину вставляли ключ, пружина ослабевала и отпускала дужку. Этот принцип действия на Западе использовали вплоть до XIV века, а на Востоке, в частности, в Китае, он популярен и сейчас.

Однако торговцам и знатным особам потребовалась более надежная защита — тогда и был создан пружинный замок с поворотным ключом. Чтобы его открыть, нужно было не просто вставить ключ в скважину, но и провернуть его. Этот механизм уберегал от мошенников, которые пользовались примитивными отмычками. В замках эпохи Возрождения замочная скважина и защелка замка часто скрывались под сложными геральдическими орнаментами и пышными, отвлекающими внимание деталями рисунка.

Примерно в то же время появились вертикальные замочные скважины. Некоторые замки, изготовленные по особому заказу, открывались одновременно тремя или пятью ключами. Чтобы пресечь доступ посторонних к своему добру, в замках часто устанавливали специальные травмирующие устройства: стальные дротики, неожиданно впивающиеся в руку незваного гостя, или прижимный механизм, способный изувечить пальцы.

В 1778 году английский конструктор Роберт Баррон изобрел личиночный замок, у которого было сразу несколько язычков. В отличие от предшествующих замков, он был значительно надежнее: чтобы его открыть, нужно было поднять все язычки на определенную высоту.

К XIX веку слесарное ремесло все больше развивалось, и появились старинные висячие замки с вкручивающимся ключом. Рельеф ключа полностью соответствовал выемкам под него внутри корпуса — открыть замок по-другому было невозможно. В это же время развитие получили «именные» или «словесные» замки. У них было несколько цилиндров с буквами, из которых требовалось собрать кодовое слово.

Первые навесные устройства работали по принципу стационарных замков — у них внутри было несколько штифтов, которые в опущенном состоянии держали механизм закрытым. Ключ поднимал их до нужного положения, они ослаблялись и открывали замок. Эта технология была популярна в странах Европы.

У старинных навесных замков, по принципу которых были сделаны все последующие, был только один механизм — пружинный. Когда в скважину вставляли ключ, пружина ослабевала и отпускала дужку. Этот принцип действия на Западе использовали вплоть до XIV века, а на Востоке, в частности, в Китае, он популярен и сейчас.

Однако торговцам и знатным особам потребовалась более надежная защита — тогда и был создан пружинный замок с поворотным ключом. Чтобы его открыть, нужно было не просто вставить ключ в скважину, но и провернуть его. Этот механизм уберегал от мошенников, которые пользовались примитивными отмычками. В замках эпохи Возрождения замочная скважина и защелка замка часто скрывались под сложными геральдическими орнаментами и пышными, отвлекающими внимание деталями рисунка.

Примерно в то же время появились вертикальные замочные скважины. Некоторые замки, изготовленные по особому заказу, открывались одновременно тремя или пятью ключами. Чтобы пресечь доступ посторонних к своему добру, в замках часто устанавливали специальные травмирующие устройства: стальные дротики, неожиданно впивающиеся в руку незваного гостя, или прижимный механизм, способный изувечить пальцы.

В 1778 году английский конструктор Роберт Баррон изобрел личиночный замок, у которого было сразу несколько язычков. В отличие от предшествующих замков, он был значительно надежнее: чтобы его открыть, нужно было поднять все язычки на определенную высоту.

К XIX веку слесарное ремесло все больше развивалось, и появились старинные висячие замки с вкручивающимся ключом. Рельеф ключа полностью соответствовал выемкам под него внутри корпуса — открыть замок по-другому было невозможно. В это же время развитие получили «именные» или «словесные» замки. У них было несколько цилиндров с буквами, из которых требовалось собрать кодовое слово.

#7

Полное наименование: Замок навесной

Дата создания: XVII–XVIII век

Техника: слесарные работы

Место создания: Россия

Размеры: 3,2×3,3×4,8 см

Правообладатель изображений: Кузнецкая крепость

Коллекция: XVII–XVIII вв. Кузнецкий острог — г. Кузнецк. Раскопки разных лет

Реставраторы: Щеглаков А.П.

№ Госкаталога: 6539917

Дата создания: XVII–XVIII век

Техника: слесарные работы

Место создания: Россия

Размеры: 3,2×3,3×4,8 см

Правообладатель изображений: Кузнецкая крепость

Коллекция: XVII–XVIII вв. Кузнецкий острог — г. Кузнецк. Раскопки разных лет

Реставраторы: Щеглаков А.П.

№ Госкаталога: 6539917

читать дальшескрыть

00:00

00:00

1x

3

Открыть в приложении

Поделиться