В конце 80-х годов XX века в Прииртышье археологами был исследован курганный могильник Исаковка-1. Он оставлен представителями саргатской культуры — кочевниками, чей ареал обитания охватывал земли от реки Оби до главного притока Иртыша — Тобола. В одном из курганов было обнаружено неграбленое захоронение с большим набором сопроводительного инвентаря, куда входили золотые и серебряные украшения, оружие и предметы воинского снаряжения, а также ритуальная посуда, к которой относится представленный в экспозиции музея сосуд.

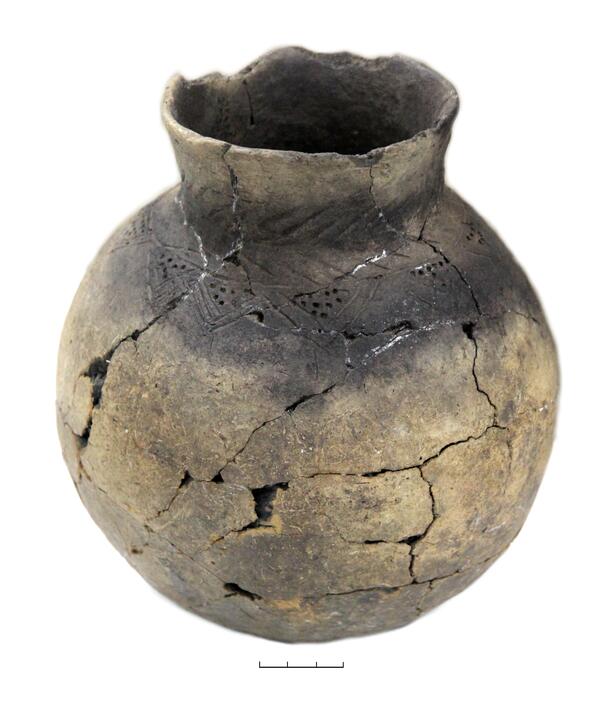

Внешний вид сосуда можно охарактеризовать следующим образом: раздутое округлое тулово, круглое дно, шейка прямая. В зоне перехода от шейки к плечикам нанесен «елочный» орнамент, на плечиках — ниспадающие «фестоны» (треугольные орнаментальные композиции). Последний признак — наиболее характерный для саргатской керамики. Для археологов керамика — один из признаков, необходимых для выделения археологической культуры. Если культура развивается постепенно, можно проследить устойчивость керамических традиций, если же происходят какие-то глобальные события (например покорение одного народа другим), то внешний облик керамики может резко измениться.

Существование и развитие саргатской культуры было достаточно

ровным. Долгое время в распоряжении исследователей имелся материал

в основном по развитому периоду с IV века до нашей эры

по II век нашей эры. Тем ценнее стали находки, вроде этого сосуда, позволившие

характеризовать развитие саргатской керамики на завершающем этапе

существования этой культуры. При сохранении общих элементов, схем

и техники при рассмотрении этого предмета отмечаются следующие

особенности, характерные для посуды поздних саргатских памятников Прииртышья:

упрощение схем и сокращение орнаментируемого пространства. В этот

период также увеличивается доля сосудов, у которых орнаментированы только

плечики и/или шейка — как в этом случае. Уменьшается количество

посуды, сочетающей несколько элементов декора. Посуда постепенно становится

более приземистой, устойчивой.