#1

Стакан, сахарница и чарка

#2

#5

#3

В собрании Тобольского музея-заповедника собрана коллекция серебряной посуды, вызывающая огромный интерес у исследователей. Особое место в коллекции занимает стакан — его изготовил неизвестный автор в первой половине XIX века.

На серебряном фоне отчеканены женские фигуры с музыкальными инструментами, как напоминание об античных музах — персонажах древнегреческих мифов. Согласно мифам, у каждой музы есть свой атрибут и символический предмет. Живут они на горе Парнас, у подножия которой бил Кастальский ключ, или же на горе Геликон с источником Иппокрены у подножия. Каждая иллюстрация — отдельная миниатюрная картина на металле.

Русские мастера создавали настоящие произведения искусства, их легко можно отличить по характерному, приобретенному годами, художественному почерку и пробирным клеймам. Известно, что в России особую популярность серебряная посуда приобрела при Петре I. В 1711 году по его приказу был изготовлен первый серебряный сервиз. В начале XVIII века появилось множество талантливых мастеров, изобретены новые способы создания серебряных изделий. Изделия этого периода украшали сканью — ажурными орнаментами из специально обработанной проволоки, покрывали эмалью.

Позже, Екатерина II издала указ о том, чтобы серебряные столовые наборы и посуда изготавливались из серебра самой высшей пробы. Для этого периода было характерно отсутствие подражательства, а также оригинальное сочетание разных стилей. Мастера Москвы, Санкт-Петербурга, городов Русского Севера, и, в первую очередь, Великого Устюга, выполняли редкие по красоте и изяществу предметы. Нарядностью и праздничностью отличались работы, созданные в «новом русском стиле», с использованием национального орнамента и стилистики. Продукция известнейших ювелирных фирм принесла России славу на международных рынках.

При Павле I ужесточились репрессии для мастеров-ювелиров — нечистого на руку мастера могли запросто сослать на каторжные работы.

Начиная с XIX века, серебряная посуда начала приобретать значение семейной реликвии — она считалась показателем статуса и вкуса его обладателя. В настоящее время серебряная посуда, выполненная талантливыми мастерами серебряного дела, украшает частные коллекции и музеи.

На серебряном фоне отчеканены женские фигуры с музыкальными инструментами, как напоминание об античных музах — персонажах древнегреческих мифов. Согласно мифам, у каждой музы есть свой атрибут и символический предмет. Живут они на горе Парнас, у подножия которой бил Кастальский ключ, или же на горе Геликон с источником Иппокрены у подножия. Каждая иллюстрация — отдельная миниатюрная картина на металле.

Русские мастера создавали настоящие произведения искусства, их легко можно отличить по характерному, приобретенному годами, художественному почерку и пробирным клеймам. Известно, что в России особую популярность серебряная посуда приобрела при Петре I. В 1711 году по его приказу был изготовлен первый серебряный сервиз. В начале XVIII века появилось множество талантливых мастеров, изобретены новые способы создания серебряных изделий. Изделия этого периода украшали сканью — ажурными орнаментами из специально обработанной проволоки, покрывали эмалью.

Позже, Екатерина II издала указ о том, чтобы серебряные столовые наборы и посуда изготавливались из серебра самой высшей пробы. Для этого периода было характерно отсутствие подражательства, а также оригинальное сочетание разных стилей. Мастера Москвы, Санкт-Петербурга, городов Русского Севера, и, в первую очередь, Великого Устюга, выполняли редкие по красоте и изяществу предметы. Нарядностью и праздничностью отличались работы, созданные в «новом русском стиле», с использованием национального орнамента и стилистики. Продукция известнейших ювелирных фирм принесла России славу на международных рынках.

При Павле I ужесточились репрессии для мастеров-ювелиров — нечистого на руку мастера могли запросто сослать на каторжные работы.

Начиная с XIX века, серебряная посуда начала приобретать значение семейной реликвии — она считалась показателем статуса и вкуса его обладателя. В настоящее время серебряная посуда, выполненная талантливыми мастерами серебряного дела, украшает частные коллекции и музеи.

#4

Дата создания: 1838 год

Место создания: Россия, город Москва

Техника: литьё, чеканка, золочение, вальцовка

Размеры: 9,5×8,8×6,7 см

Коллекция: Драгметаллы и камни

Правообладатель изображений: ГАУК ТО «ТМПО» структурное подразделение «Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник»

№ Госкаталога: 4541444

Место создания: Россия, город Москва

Техника: литьё, чеканка, золочение, вальцовка

Размеры: 9,5×8,8×6,7 см

Коллекция: Драгметаллы и камни

Правообладатель изображений: ГАУК ТО «ТМПО» структурное подразделение «Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник»

№ Госкаталога: 4541444

#6

Чарка серебряная цилиндрическая

#7

#8

Чарка — это сосуд для питья крепких напитков иногда с поддоном или шаровидной ножкой. Маленькую чару называют чарочкой. Чарки, украшенные чернью, эмалями или чеканкой, бытовали в России в XVII–XVIII веках.

Одной из известных чарок XVIII столетия считается чарка, которую собственноручно выточил Петр I из орехового капа — нароста на дереве. Император подарил ее князю Матвею Гагарину, впоследствии ставшему сибирским губернатором. Матвей Петрович был награждён за устройство в Москве празднеств в честь победы российского оружия при Полтаве в 1709 году.

Особое значение чарка имела в армии и на флоте Российской империи. Петр Великий завещал, что российскому матросу каждый день положена законная чарка вина ценою в три с половиной копейки. Считалось, что водка и вино способствуют скорейшему восстановлению сил. Из указа Петра Первого: «При даче команде по утрам горячего завтрака из кашицы, назначенную по положению чарку водки разделять на две части: одну треть чарки давать перед завтраком и две трети перед обедом».

Вино матросам выдавали, как правило, не каждый день, а по четыре чарки в неделю: по воскресеньям, средам, пятницам и субботам. А тем, кто не пил, ежемесячно уплачивалось по девять копеек за каждую невыпитую чарку.

Перед приёмом чарки матросы снимали шапку, осеняли себя крёстным знамением, а после кланялись и передавали ёмкость по очереди. Закусывать или запивать чарку не полагалось. Флотскую чарку отменил император Николай II.

Чарку, представленную в экспозиции, выполнил мастер серебряных дел Андрей Ковальский. По форме она напоминает цилиндр, по тулову которого на золочёном канфаренном (украшенном мелкими линиями и штрихами) фоне расположены лёгкие черневые гирлянды из листьев, что даёт основание считать её образцом черневых изделий XVIII–XIX веков.

Такой прием нанесения черневого рисунка особенно был популярен в XVIII веке. Измельчённую чернь наносили на гравированную поверхность металла, предмет обжигали, после чего на нём выявляли чёрный или тёмно-серый рисунок.

На севере центром производства серебряных изделий с чернью был Великий Устюг. Изящная и разнообразная форма предметов, их великолепная монтировка выдвигали ювелирные изделия Великого Устюга на первое место.

Одной из известных чарок XVIII столетия считается чарка, которую собственноручно выточил Петр I из орехового капа — нароста на дереве. Император подарил ее князю Матвею Гагарину, впоследствии ставшему сибирским губернатором. Матвей Петрович был награждён за устройство в Москве празднеств в честь победы российского оружия при Полтаве в 1709 году.

Особое значение чарка имела в армии и на флоте Российской империи. Петр Великий завещал, что российскому матросу каждый день положена законная чарка вина ценою в три с половиной копейки. Считалось, что водка и вино способствуют скорейшему восстановлению сил. Из указа Петра Первого: «При даче команде по утрам горячего завтрака из кашицы, назначенную по положению чарку водки разделять на две части: одну треть чарки давать перед завтраком и две трети перед обедом».

Вино матросам выдавали, как правило, не каждый день, а по четыре чарки в неделю: по воскресеньям, средам, пятницам и субботам. А тем, кто не пил, ежемесячно уплачивалось по девять копеек за каждую невыпитую чарку.

Перед приёмом чарки матросы снимали шапку, осеняли себя крёстным знамением, а после кланялись и передавали ёмкость по очереди. Закусывать или запивать чарку не полагалось. Флотскую чарку отменил император Николай II.

Чарку, представленную в экспозиции, выполнил мастер серебряных дел Андрей Ковальский. По форме она напоминает цилиндр, по тулову которого на золочёном канфаренном (украшенном мелкими линиями и штрихами) фоне расположены лёгкие черневые гирлянды из листьев, что даёт основание считать её образцом черневых изделий XVIII–XIX веков.

Такой прием нанесения черневого рисунка особенно был популярен в XVIII веке. Измельчённую чернь наносили на гравированную поверхность металла, предмет обжигали, после чего на нём выявляли чёрный или тёмно-серый рисунок.

На севере центром производства серебряных изделий с чернью был Великий Устюг. Изящная и разнообразная форма предметов, их великолепная монтировка выдвигали ювелирные изделия Великого Устюга на первое место.

#9

Автор: Ковальский Андрей Антонович

Дата создания: 1848 год

Техника: штамповка, чернение, золочение, канфарение

Место создания: Россия, город Москва

Размеры: 4,9×5,5 см

Правообладатель изображений: ГАУК ТО «ТМПО» структурное подразделение «Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник»

Коллекция: Драгметаллы и камни

№ Госкаталога: 4541432

Дата создания: 1848 год

Техника: штамповка, чернение, золочение, канфарение

Место создания: Россия, город Москва

Размеры: 4,9×5,5 см

Правообладатель изображений: ГАУК ТО «ТМПО» структурное подразделение «Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник»

Коллекция: Драгметаллы и камни

№ Госкаталога: 4541432

#10

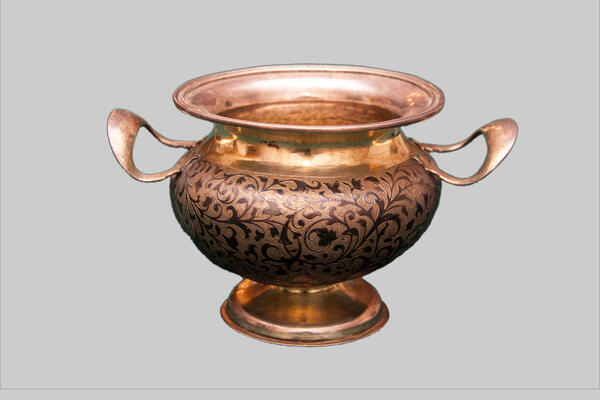

Сахарница с двумя ручками на высоком поддоне

#11

#12

Согласно научным источникам, серебряное дело в Тобольске развилось уже в конце XVII века. Главными заказчиками у ремесленников были тобольские архиереи, от имени которых в сибирские храмы и монастыри посылались серебряные кресты и потиры — необходимые атрибуты богослужения. Мастера получали заказы также от воевод и губернаторов. После 1711 года в Тобольск сослали пленных шведов, среди которых были офицеры, занимавшиеся производством серебряных сервизов и других драгоценных изделий.

Местные мастера закупали серебро из Китая и Бухарского ханства на Ирбитской ярмарке, от бухарцев в Тобольскую губернию поступало ежегодно 50—100 пудов благородного металла. В клеймах серебряных изделий, выполненных в Тобольске в 1770-е годы, встречаются именники мастеров, составленные из латинских букв. Эти именники принадлежали мастерам польских конфедератов, оказавшихся в ссылке в Тобольске. Однако, большая часть мастеров были все-таки русскими.

В XVIII столетии в Сибири начались разработки серебряных и медных рудников: из руды с Колывано-Воскресенского рудника выплавили первое серебро. Тогда же здесь появились заводы — сначала медеплавильные, а затем и ориентированные на выплавку серебра. На рубеже XVIII–XIX веков в Тобольске появился губернский магистрат, который объединил в цехи тобольских серебряников, тогда же утвердили должность пробирного мастера.

Расцвет Тобольского ювелирного промысла пришелся на XVIII столетие. В течение XIX века серебряное дело в Тобольске постепенно исчезает, но изделия, созданные тобольскими мастерами, сохраняются в частных коллекциях и музеях.

Что касается центральной России, ювелирный промысел зародился там уже в XVI веке. В коллекции Тобольского музея-заповедника есть образцы столовой посуды, изготовленной в Москве. Один из таких экспонатов — сахарница с двумя ручками на высоком поддоне. Этот предмет изготовил мастер Иван Авдеев в конце XIX века. Для украшения предмета автор использовал черневой декор, который приобрёл огромную популярность еще в XVIII столетии. Изделия, выполненные в этой технике, признаны настоящими произведениями искусства.

Местные мастера закупали серебро из Китая и Бухарского ханства на Ирбитской ярмарке, от бухарцев в Тобольскую губернию поступало ежегодно 50—100 пудов благородного металла. В клеймах серебряных изделий, выполненных в Тобольске в 1770-е годы, встречаются именники мастеров, составленные из латинских букв. Эти именники принадлежали мастерам польских конфедератов, оказавшихся в ссылке в Тобольске. Однако, большая часть мастеров были все-таки русскими.

В XVIII столетии в Сибири начались разработки серебряных и медных рудников: из руды с Колывано-Воскресенского рудника выплавили первое серебро. Тогда же здесь появились заводы — сначала медеплавильные, а затем и ориентированные на выплавку серебра. На рубеже XVIII–XIX веков в Тобольске появился губернский магистрат, который объединил в цехи тобольских серебряников, тогда же утвердили должность пробирного мастера.

Расцвет Тобольского ювелирного промысла пришелся на XVIII столетие. В течение XIX века серебряное дело в Тобольске постепенно исчезает, но изделия, созданные тобольскими мастерами, сохраняются в частных коллекциях и музеях.

Что касается центральной России, ювелирный промысел зародился там уже в XVI веке. В коллекции Тобольского музея-заповедника есть образцы столовой посуды, изготовленной в Москве. Один из таких экспонатов — сахарница с двумя ручками на высоком поддоне. Этот предмет изготовил мастер Иван Авдеев в конце XIX века. Для украшения предмета автор использовал черневой декор, который приобрёл огромную популярность еще в XVIII столетии. Изделия, выполненные в этой технике, признаны настоящими произведениями искусства.

#13

Автор: Авдеев Иван

Дата создания: 1878 год

Техника: литьё, золочение, чернь

Место создания: Россия, город Москва

Размеры: 10,5×18 см

Правообладатель изображений: ГАУК ТО «ТМПО» структурное подразделение «Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник»

Коллекция: Драгметаллы и камни

№ Госкаталога: 4541439

Дата создания: 1878 год

Техника: литьё, золочение, чернь

Место создания: Россия, город Москва

Размеры: 10,5×18 см

Правообладатель изображений: ГАУК ТО «ТМПО» структурное подразделение «Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник»

Коллекция: Драгметаллы и камни

№ Госкаталога: 4541439

читать дальшескрыть

00:00

00:00

1x

1

Открыть в приложении

Поделиться