#1

Стрелы, пули, кремень, кремень ружейный, шомпол

#23

#2

#9

В экспозиции музея представлены русские железные боевые наконечники стрел. Вероятно, их изготовили местные мастера. Все наконечники черешковые с формой пера в виде ромба. Металлографический анализ различных наконечников стрел из коллекции Кузнецкого острога показал, что при производстве основное внимание мастера уделяли не технологическим характеристикам, а внешней форме — именно она определяла баллистические, проникающие и поражающие свойства стрелы.

При изготовлении стрел нередко использовали металл невысокого качества — цельное железо или низкоуглеродистую сталь. Материалом могло стать и кричное железо. Стрелы также делали из пакетного металла с двусторонней поверхностной цементацией.

За время, которое уходило на перезарядку ружья, кочевник мог прицельно выпустить до 50 стрел и отъехать на недосягаемое расстояние. Поэтому эффективность стрельбы из лука была намного выше эффективности ружейного огня. Кроме того, дальность полета стрелы и точность попадания были выше, чем у ружейной пули. Чтобы повысить урон от огнестрельного оружия, в острогах возводили деревянные стены и башни.

Традиционный боевой лук стрелял на разные расстояния. Длина полета, а также кучность и меткость стрельбы зависела сразу от нескольких факторов: погодных условий, устройства самого лука и силы натяжения тетивы. Чем сильнее лучники натягивали тетиву, тем дальше летела стрела. Гибкость лучной дуги и упругость тетивы также могли существенно повлиять на дальность и меткость.

В настоящее время в спорте и охоте лучники широко используют блочный лук — это потомок данного оружия. Его преимущество в том, что для быстрого выстрела не нужно прикладывать лишних усилий.

Количество видов и подвидов современных традиционных луков разнообразно, но прежде всего их разделяют на простые и сложные. Простой универсальный лук иногда называют лонгбоу — длинный. Основной материал для дуги такого оружия — древесина. Ее длина не превышает двух метров, а наконечники заточены особенно остро. Сложный лук, который иногда называют составным, может быть создан сразу из нескольких материалов: древесины, костяных пластин, кожи.

При изготовлении стрел нередко использовали металл невысокого качества — цельное железо или низкоуглеродистую сталь. Материалом могло стать и кричное железо. Стрелы также делали из пакетного металла с двусторонней поверхностной цементацией.

За время, которое уходило на перезарядку ружья, кочевник мог прицельно выпустить до 50 стрел и отъехать на недосягаемое расстояние. Поэтому эффективность стрельбы из лука была намного выше эффективности ружейного огня. Кроме того, дальность полета стрелы и точность попадания были выше, чем у ружейной пули. Чтобы повысить урон от огнестрельного оружия, в острогах возводили деревянные стены и башни.

Традиционный боевой лук стрелял на разные расстояния. Длина полета, а также кучность и меткость стрельбы зависела сразу от нескольких факторов: погодных условий, устройства самого лука и силы натяжения тетивы. Чем сильнее лучники натягивали тетиву, тем дальше летела стрела. Гибкость лучной дуги и упругость тетивы также могли существенно повлиять на дальность и меткость.

В настоящее время в спорте и охоте лучники широко используют блочный лук — это потомок данного оружия. Его преимущество в том, что для быстрого выстрела не нужно прикладывать лишних усилий.

Количество видов и подвидов современных традиционных луков разнообразно, но прежде всего их разделяют на простые и сложные. Простой универсальный лук иногда называют лонгбоу — длинный. Основной материал для дуги такого оружия — древесина. Ее длина не превышает двух метров, а наконечники заточены особенно остро. Сложный лук, который иногда называют составным, может быть создан сразу из нескольких материалов: древесины, костяных пластин, кожи.

#10

Полное наименование Наконечник стрелы

Дата создания XVII век

Место создания Россия

Техника ковка

Размеры Длина — 10,3 см, ширина — 1,9 см

Коллекция XVII–XVIII вв. Кузнецкий острог — г. Кузнецк. Раскопки разных лет

Правообладатель изображений Кузнецкая крепость

Реставраторы Щеглаков А.П.

Дата создания XVII век

Место создания Россия

Техника ковка

Размеры Длина — 10,3 см, ширина — 1,9 см

Коллекция XVII–XVIII вв. Кузнецкий острог — г. Кузнецк. Раскопки разных лет

Правообладатель изображений Кузнецкая крепость

Реставраторы Щеглаков А.П.

#24

Пуля

#3

#11

Пуля, хранящаяся в музее, была обнаружена при раскопках Кузнецкого острога. Она предназначена для стрельбы из пищали-ручницы — ручного огнестрельного оружия с кремневым замком. Такие пули изготавливали служилые люди в специальных пулелейках. В качестве материала они использовали запасы свинца, выданного им для несения службы.

Свинец — дешевый, легкоплавкий материал, устойчивый к изменению влажности. Поэтому его с древности использовали для отливки снарядов и пуль.

Огнестрельное оружие, появившееся на вооружении армий Европы в XIV веке, внесло значительные коррективы в тактику ведения боя. Металлические боеприпасы делали преимущественно из свинца, поскольку материал был широко распространен, доступен и легко плавился. По сравнению с железом свинцу легче было придать шарообразную форму, а при столкновении с целью свинцовая пуля деформировалась, увеличивая останавливающее действие. Кроме того, при относительно небольшом размере свинцовые пули были достаточно тяжелыми и увесистыми.

Свинцовые пули в Русском государстве в XVI–XVIII веках отливали несколькими способами. Основным способом придать пуле необходимую шарообразную форму была отливка в пулелейках. Расплавленный свинец заливали в специальную форму, размер которой соответствовал калибру ствола. Тщательно следили, чтобы сами пулелейки оставались сухими — иначе расплавленный свинец мог брызгать, как раскаленное на сковороде масло.

Первые несколько партий прогревали форму до определенной температуры — затем использованный при этом свинец пускали на повторную переплавку. Отлитые пули выкладывали на войлочную или суконную поверхность. После этого у пуль обрезали оставшийся хвостовик или литник.

При втором способе пули отливали не в специальных формах, а пропускали расплавленный свинец через сито в воду или масло. Ячейки в сите придавали металлу нужный размер, в полете свинец приобретал форму шара и остывал, попав в жидкость. Таким способом в основном пользовались при изготовлении дроби, но археологические находки позволяют утверждать, что его применяли и для производства непосредственно пуль.

Для производства пуль в промышленных масштабах строили специальные высокие дроболитейные башни. В кустарных условиях свинец заливали в специально выкопанный колодец или в бочку с жидкостью или проливали расплавленный металл через сито по наклонной поверхности, покрытой каким-нибудь тканевым материалом. Минус такого способа заключался в том, что если металл не успевал остыть в процессе полета, то пуля или дробь получались неровными и были похожи на обычный, не обработанный кусок свинца.

Свинец — дешевый, легкоплавкий материал, устойчивый к изменению влажности. Поэтому его с древности использовали для отливки снарядов и пуль.

Огнестрельное оружие, появившееся на вооружении армий Европы в XIV веке, внесло значительные коррективы в тактику ведения боя. Металлические боеприпасы делали преимущественно из свинца, поскольку материал был широко распространен, доступен и легко плавился. По сравнению с железом свинцу легче было придать шарообразную форму, а при столкновении с целью свинцовая пуля деформировалась, увеличивая останавливающее действие. Кроме того, при относительно небольшом размере свинцовые пули были достаточно тяжелыми и увесистыми.

Свинцовые пули в Русском государстве в XVI–XVIII веках отливали несколькими способами. Основным способом придать пуле необходимую шарообразную форму была отливка в пулелейках. Расплавленный свинец заливали в специальную форму, размер которой соответствовал калибру ствола. Тщательно следили, чтобы сами пулелейки оставались сухими — иначе расплавленный свинец мог брызгать, как раскаленное на сковороде масло.

Первые несколько партий прогревали форму до определенной температуры — затем использованный при этом свинец пускали на повторную переплавку. Отлитые пули выкладывали на войлочную или суконную поверхность. После этого у пуль обрезали оставшийся хвостовик или литник.

При втором способе пули отливали не в специальных формах, а пропускали расплавленный свинец через сито в воду или масло. Ячейки в сите придавали металлу нужный размер, в полете свинец приобретал форму шара и остывал, попав в жидкость. Таким способом в основном пользовались при изготовлении дроби, но археологические находки позволяют утверждать, что его применяли и для производства непосредственно пуль.

Для производства пуль в промышленных масштабах строили специальные высокие дроболитейные башни. В кустарных условиях свинец заливали в специально выкопанный колодец или в бочку с жидкостью или проливали расплавленный металл через сито по наклонной поверхности, покрытой каким-нибудь тканевым материалом. Минус такого способа заключался в том, что если металл не успевал остыть в процессе полета, то пуля или дробь получались неровными и были похожи на обычный, не обработанный кусок свинца.

#12

Полное наименование Пуля свинцовая

Дата создания XVII век

Техника литье, обрезка, спайка

Место создания Российское государство

Размеры высота — 1,6 см, ширина — 1,1 см

Коллекция Кузнецкий острог. XVII–XVIII вв.

Правообладатель изображений Музей «Кузнецкая крепость»

№ Госкаталога 6539762

Дата создания XVII век

Техника литье, обрезка, спайка

Место создания Российское государство

Размеры высота — 1,6 см, ширина — 1,1 см

Коллекция Кузнецкий острог. XVII–XVIII вв.

Правообладатель изображений Музей «Кузнецкая крепость»

№ Госкаталога 6539762

#25

Пуля

#4

#13

Свинцовая пуля неправильной округлой формы с сохранившимся литником была обнаружена во время раскопок Кузнецкого острога. У пули есть небольшой дефект — при отливке ее полусферы были немного смещены относительно друг друга. Подобные пули чаще всего предназначались для стрельбы из пищалей.

Пищаль — кремневое ружье, которое заряжали со ствола. Первые металлические пули не всегда были строго шарообразной формы, а их диаметр мог быть меньше калибра оружия. Это считали допустимой погрешностью. Однако по мере развития техники и открытий в области баллистики постепенно возрастало и качество изготовления пуль.

Отлитые из свинца пули из-за удельного веса этого металла оказались наиболее эффективными зарядами. По сравнению с железом свинцу легче было придать форму шара, к тому же при небольшом размере свинцовые пули были тяжелыми и увесистыми. Пули отливали сами владельцы оружия в специальных приспособлениях — пулелейках. При отливке у пули оставался литейный «хвостик».

Шарообразные свинцовые пули делали двумя способами. В первом случае расплавленный свинец заливали в специальную форму, размер которой соответствовал калибру ствола. Для качественной плавки форму нужно было прогреть до определенной температуры, поэтому первые партии пуль, которые и разогревали форму, вынимали и переплавляли заново — уже по правильной технологии. Готовые пули выкладывали на специальное сукно, чтобы остудить, а затем обрезали литейный «хвостик».

Во втором случае расплавленный свинец через сито наливали в воду или масло. Ячейки сита формировали пули нужного размера, а вода или масло остужали свинец до нужной температуры.

Среди металлов свинец — один из наиболее распространенных, он был известен еще в древние времена. Самым используемым в промышленности было соединение свинца и олова. Сплав, состоящий из части свинца и двух частей олова, использовали для соединения трубопроводов и электрических проводов. Оболочки для телефонных кабелей, части аккумуляторов также могут содержать в себе свинец. Эти металлические сплавы также широко использовали и в судостроении.

Пищаль — кремневое ружье, которое заряжали со ствола. Первые металлические пули не всегда были строго шарообразной формы, а их диаметр мог быть меньше калибра оружия. Это считали допустимой погрешностью. Однако по мере развития техники и открытий в области баллистики постепенно возрастало и качество изготовления пуль.

Отлитые из свинца пули из-за удельного веса этого металла оказались наиболее эффективными зарядами. По сравнению с железом свинцу легче было придать форму шара, к тому же при небольшом размере свинцовые пули были тяжелыми и увесистыми. Пули отливали сами владельцы оружия в специальных приспособлениях — пулелейках. При отливке у пули оставался литейный «хвостик».

Шарообразные свинцовые пули делали двумя способами. В первом случае расплавленный свинец заливали в специальную форму, размер которой соответствовал калибру ствола. Для качественной плавки форму нужно было прогреть до определенной температуры, поэтому первые партии пуль, которые и разогревали форму, вынимали и переплавляли заново — уже по правильной технологии. Готовые пули выкладывали на специальное сукно, чтобы остудить, а затем обрезали литейный «хвостик».

Во втором случае расплавленный свинец через сито наливали в воду или масло. Ячейки сита формировали пули нужного размера, а вода или масло остужали свинец до нужной температуры.

Среди металлов свинец — один из наиболее распространенных, он был известен еще в древние времена. Самым используемым в промышленности было соединение свинца и олова. Сплав, состоящий из части свинца и двух частей олова, использовали для соединения трубопроводов и электрических проводов. Оболочки для телефонных кабелей, части аккумуляторов также могут содержать в себе свинец. Эти металлические сплавы также широко использовали и в судостроении.

#14

Полное наименование Свинцовая пуля

Дата создания XVII век

Техника литье, обрезка, спайка

Место создания Российское государство

Размеры Диаметр пули — 1 см

Правообладатель изображений Музей «Кузнецкая крепость»

Коллекция XVII–XVIII вв. Кузнецкий острог — г. Кузнецк. Раскопки разных лет

№ Госкаталога 4792774

Дата создания XVII век

Техника литье, обрезка, спайка

Место создания Российское государство

Размеры Диаметр пули — 1 см

Правообладатель изображений Музей «Кузнецкая крепость»

Коллекция XVII–XVIII вв. Кузнецкий острог — г. Кузнецк. Раскопки разных лет

№ Госкаталога 4792774

#26

Пуля каменная

#5

#15

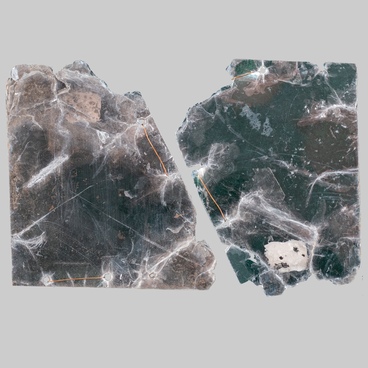

Каменная пуля из окатанной гальки была найдена при раскопках одного из домов Кузнецкого острога XVII века, расположенных к северо-востоку, около здания бывшего Уездного казначейства. Она светло-коричневого цвета и по форме напоминает грецкий орех. Такие пули предназначались для огнестрельного оружия. Позднее их заменили железными, а затем еще более усовершенствованными свинцовыми.

Приспособления для метания снарядов появились в глубокой древности, задолго до изобретения пороха. Ядра из твердых материалов были самым распространенным видом снарядов камнеметной артиллерии. С момента возникновения камнеметов ядра чаще всего делали из различных пород камня.

По правилам обороны, в крепости должны были постоянно пополнять запасы таких камней. Защитники гарнизона всегда имели под рукой камни, которые можно было превратить в снаряды камнеметных машин. В качестве артиллерийских снарядов часто использовали камни для сбрасывания со стены. Кроме того, они служили материалом для изготовления круглых ядер.

Вес снарядов камнеметных орудий обычно варьировался в зависимости от ряда факторов. Форма снарядов чаще всего была шарообразной, хотя в некоторых случаях могла быть и иной.

«Если вес снарядов одинаков, то их удары по предметам будут точными; если по форме они круглые, то будут лететь далеко»

В древнекитайском трактате «Шоу чэн лу» Чэнь Гуй писал

С развитием метательной артиллерии осаждающим и осажденным потребовались уже специальные склады каменных снарядов различного веса и размера: в зависимости от метательных возможностей орудий. Наличие снарядных складов неудивительно: выделка из камня ядер в больших количествах требовала огромных затрат труда и времени — такие снаряды берегли, особенно в условиях частых осад городов, имеющих важное военно-стратегическое значение.

Однако интенсивность стрельбы часто была настолько велика, что запасов снарядов хватало ненадолго. Сохранилось множество сообщений о крепостных сражениях на территории Китая XI–XIII веков, когда артиллерийский обстрел с той или другой стороны длился целыми днями и даже неделями без перерыва. В таких случаях приходилось срочно пополнять запасы снарядов в ходе боя.

Приспособления для метания снарядов появились в глубокой древности, задолго до изобретения пороха. Ядра из твердых материалов были самым распространенным видом снарядов камнеметной артиллерии. С момента возникновения камнеметов ядра чаще всего делали из различных пород камня.

По правилам обороны, в крепости должны были постоянно пополнять запасы таких камней. Защитники гарнизона всегда имели под рукой камни, которые можно было превратить в снаряды камнеметных машин. В качестве артиллерийских снарядов часто использовали камни для сбрасывания со стены. Кроме того, они служили материалом для изготовления круглых ядер.

Вес снарядов камнеметных орудий обычно варьировался в зависимости от ряда факторов. Форма снарядов чаще всего была шарообразной, хотя в некоторых случаях могла быть и иной.

«Если вес снарядов одинаков, то их удары по предметам будут точными; если по форме они круглые, то будут лететь далеко»

В древнекитайском трактате «Шоу чэн лу» Чэнь Гуй писал

С развитием метательной артиллерии осаждающим и осажденным потребовались уже специальные склады каменных снарядов различного веса и размера: в зависимости от метательных возможностей орудий. Наличие снарядных складов неудивительно: выделка из камня ядер в больших количествах требовала огромных затрат труда и времени — такие снаряды берегли, особенно в условиях частых осад городов, имеющих важное военно-стратегическое значение.

Однако интенсивность стрельбы часто была настолько велика, что запасов снарядов хватало ненадолго. Сохранилось множество сообщений о крепостных сражениях на территории Китая XI–XIII веков, когда артиллерийский обстрел с той или другой стороны длился целыми днями и даже неделями без перерыва. В таких случаях приходилось срочно пополнять запасы снарядов в ходе боя.

#16

Полное наименование Пуля каменная

Дата создания XVII век

Техника окатанная галька

Место создания Новокузнецк, Россия

Размеры Диаметр — 1,8 см

Правообладатель изображений Кузнецкая крепость

Коллекция Россия, Кузнецкий уезд, г. Кузнецк. XVII–XVIII вв. Из объектов, расположенных к северо-востоку около здания бывшего Уездного казначейства

№ Госкаталога 3636216

Дата создания XVII век

Техника окатанная галька

Место создания Новокузнецк, Россия

Размеры Диаметр — 1,8 см

Правообладатель изображений Кузнецкая крепость

Коллекция Россия, Кузнецкий уезд, г. Кузнецк. XVII–XVIII вв. Из объектов, расположенных к северо-востоку около здания бывшего Уездного казначейства

№ Госкаталога 3636216

#27

Кремень

#6

#17

В средние века кремень широко использовался в огнивах — приспособлениях для получения

огня с помощью высекания искр на трут. Чтобы высечь искру, кремень ударяли о железо или

пирит. Кремень — минеральное образование, которое состоит из кристаллического и

аморфного кремнезема в осадочных горных породах. Часто он окрашен окислами железа и

марганца в разные цвета, с плавными переходами между ними. Древние люди использовали

кремень для изготовления оружия и бытовых предметов: наконечников стрел, кремневых

ножей и других. Позже его стали использовать в оружейном деле — в колесцовых и ударных

кремневых замках огнестрельного оружия.

Кремневое оружие — это термин, который чаще используют для обозначения огнестрельного

оружия с кремневым замком, воспламенение заряда в котором происходило при помощи искр.

Кремневые замки были двух типов: колесцовые, где кремень, зажатый в губках курка, терся по

быстро вращающемуся при нажатии на спуск стальному колесику, и ударные, где курок с

кремнем ударялся по стальной огнивной пластинке.

В XVI–XIX веках кремневое оружие состояло на вооружении во всех странах мира. В России

использовали кремневое оружие от 17,5 до 21,5 миллиметров калибра и весом от 4 до 5,6

килограммов. Прицельная дальность выстрела кремневого ружья по отдельно стоящему

человеку варьировалась от 40 до 100 метров, а по группе людей — от 100 до 200 метров.

Существовало два вида кремневых ружей: гладкоствольные и нарезные. Гладкоствольные

производили 2-4 выстрела в минуту, а нарезные — один. В середине XIX века на смену

кремневым ружьям пришли ружья и винтовки с капсульными замками.

Пищальный кремень является составной частью замка огнестрельного оружия. При ударе

кремнем об огниво высекаются искры, которые воспламеняют затравочный порох. Музейный

пищальный кремень — это радиально, то есть симметрично, обработанный кварцит серо-

розового цвета. Такая порода камней в Западной Сибири не встречается. Пищальные кремни

относились к категории так называемого «русского товара» — в Сибирь и Кузнецк их завозили

из-за Урала. Ретушированный по контуру кремень обнаружили на территории памятника

«Кузнецк. Острог и город».

огня с помощью высекания искр на трут. Чтобы высечь искру, кремень ударяли о железо или

пирит. Кремень — минеральное образование, которое состоит из кристаллического и

аморфного кремнезема в осадочных горных породах. Часто он окрашен окислами железа и

марганца в разные цвета, с плавными переходами между ними. Древние люди использовали

кремень для изготовления оружия и бытовых предметов: наконечников стрел, кремневых

ножей и других. Позже его стали использовать в оружейном деле — в колесцовых и ударных

кремневых замках огнестрельного оружия.

Кремневое оружие — это термин, который чаще используют для обозначения огнестрельного

оружия с кремневым замком, воспламенение заряда в котором происходило при помощи искр.

Кремневые замки были двух типов: колесцовые, где кремень, зажатый в губках курка, терся по

быстро вращающемуся при нажатии на спуск стальному колесику, и ударные, где курок с

кремнем ударялся по стальной огнивной пластинке.

В XVI–XIX веках кремневое оружие состояло на вооружении во всех странах мира. В России

использовали кремневое оружие от 17,5 до 21,5 миллиметров калибра и весом от 4 до 5,6

килограммов. Прицельная дальность выстрела кремневого ружья по отдельно стоящему

человеку варьировалась от 40 до 100 метров, а по группе людей — от 100 до 200 метров.

Существовало два вида кремневых ружей: гладкоствольные и нарезные. Гладкоствольные

производили 2-4 выстрела в минуту, а нарезные — один. В середине XIX века на смену

кремневым ружьям пришли ружья и винтовки с капсульными замками.

Пищальный кремень является составной частью замка огнестрельного оружия. При ударе

кремнем об огниво высекаются искры, которые воспламеняют затравочный порох. Музейный

пищальный кремень — это радиально, то есть симметрично, обработанный кварцит серо-

розового цвета. Такая порода камней в Западной Сибири не встречается. Пищальные кремни

относились к категории так называемого «русского товара» — в Сибирь и Кузнецк их завозили

из-за Урала. Ретушированный по контуру кремень обнаружили на территории памятника

«Кузнецк. Острог и город».

#18

Полное наименование Пищальный кремень

Дата создания XVII век

Техника оббивка, сколы, ретушь

Место создания Россия

Размеры 2,1×2,8×1 см

Правообладатель изображений Кузнецкая крепость

Коллекция XVII–XVIII вв. Кузнецкий острог — г. Кузнецк. Раскопки разных лет

№ Госкаталога 4792784

Дата создания XVII век

Техника оббивка, сколы, ретушь

Место создания Россия

Размеры 2,1×2,8×1 см

Правообладатель изображений Кузнецкая крепость

Коллекция XVII–XVIII вв. Кузнецкий острог — г. Кузнецк. Раскопки разных лет

№ Госкаталога 4792784

#28

Кремень

#7

#19

Очевидным преимуществом русских служилых людей перед кочевниками было наличие огнестрельного оружия. Ручное огнестрельное оружие было нескольких видов: пищали «гладкие», винтовки, мушкеты, самопалы. Винтовки были легче по весу и имели преимущество в дальнобойности. Все оружие было кремневым. Целых образцов такого оружия в Кузнецке не сохранилось — найдены отдельные элементы.

Кремень был составной частью замка огнестрельного оружия. Пищальный кремень, хранящийся в музее, нашли при раскопках одного из домов Кузнецкого острога XVII века. Это обработанный камень — серо-розовый кварцит, ретушированный по контуру.

Кремневое оружие — это гладкоствольное или нарезное ручное огнестрельное оружие с кремневым замком. Ударный кремневый замок, изобретенный в начале XVII века, объединил в себе преимущества различных конструкций искровых замков. Кремневый замок был сравнительно прост, очень эффективен — его активно использовали и в пистолетах, и в ружьях.

Уже к середине XVII века кремневый замок получил широкое распространение в большинстве европейских стран. Его популярность была столь велика, что его применяли более 200 лет и изготовляли еще в 1830-х годах.

Предшественником кремневого замка стал более ранний искровой ударный замок. В первых образцах огниво и крышка пороховой полки представляли собой единое целое. Часть ударно-спускового механизма — шептало — двигалось по вертикали и входило в два выреза в лодыжке — диске, укрепленном на одной оси с курком. Эти вырезы позволяли взводить курок либо полностью, либо наполовину. Положение курка на полувзводе было безопасным. Перед выстрелом курок взводили полностью, а затем нажимали на спуск. Кремень ударял об огниво, одновременно открывая крышку полки и высекая искру, попадавшую на пороховую затравку. Затравка воспламенялась и поджигала основной пороховой заряд, помещенный в стволе вместе с круглой пулей.

С распространением кремневых замков по всей Западной Европе после 1630-х годов, в них начали проявляться национальные особенности. Каждая мастерская выработала собственный легко узнаваемый стиль. Главным европейским поставщиком огнестрельного оружия в начале XVII века стала Франция — из мастерских парижских оружейников вышли многие образцы кремневых пистолетов, вошедшие в лучшие коллекции Европы.

Кремень был составной частью замка огнестрельного оружия. Пищальный кремень, хранящийся в музее, нашли при раскопках одного из домов Кузнецкого острога XVII века. Это обработанный камень — серо-розовый кварцит, ретушированный по контуру.

Кремневое оружие — это гладкоствольное или нарезное ручное огнестрельное оружие с кремневым замком. Ударный кремневый замок, изобретенный в начале XVII века, объединил в себе преимущества различных конструкций искровых замков. Кремневый замок был сравнительно прост, очень эффективен — его активно использовали и в пистолетах, и в ружьях.

Уже к середине XVII века кремневый замок получил широкое распространение в большинстве европейских стран. Его популярность была столь велика, что его применяли более 200 лет и изготовляли еще в 1830-х годах.

Предшественником кремневого замка стал более ранний искровой ударный замок. В первых образцах огниво и крышка пороховой полки представляли собой единое целое. Часть ударно-спускового механизма — шептало — двигалось по вертикали и входило в два выреза в лодыжке — диске, укрепленном на одной оси с курком. Эти вырезы позволяли взводить курок либо полностью, либо наполовину. Положение курка на полувзводе было безопасным. Перед выстрелом курок взводили полностью, а затем нажимали на спуск. Кремень ударял об огниво, одновременно открывая крышку полки и высекая искру, попадавшую на пороховую затравку. Затравка воспламенялась и поджигала основной пороховой заряд, помещенный в стволе вместе с круглой пулей.

С распространением кремневых замков по всей Западной Европе после 1630-х годов, в них начали проявляться национальные особенности. Каждая мастерская выработала собственный легко узнаваемый стиль. Главным европейским поставщиком огнестрельного оружия в начале XVII века стала Франция — из мастерских парижских оружейников вышли многие образцы кремневых пистолетов, вошедшие в лучшие коллекции Европы.

#20

Полное наименование Пищальный кремень

Дата создания XVII век

Место создания Россия

Техника оббивка, сколы, ретушь

Размеры 2,2×3×1 см

Коллекция XVII–XVIII вв. Кузнецкий острог — г. Кузнецк. Раскопки разных лет

Правообладатель изображений Кузнецкая крепость

№ Госкаталога 4792383

Дата создания XVII век

Место создания Россия

Техника оббивка, сколы, ретушь

Размеры 2,2×3×1 см

Коллекция XVII–XVIII вв. Кузнецкий острог — г. Кузнецк. Раскопки разных лет

Правообладатель изображений Кузнецкая крепость

№ Госкаталога 4792383

#29

Шомпол

#8

#21

Шомпол был найден при раскопках одного из домов Кузнецкого острога XVII века. Это деревянный стержень, на который насажен железный наконечник. Верхняя часть наконечника раздвоена вилочкой, концы которой разведены под тупым углом. Шомпол было просто изготовить, его использовали для чистки ствола изнутри и для извлечения пули.

Большинство населения Кузнецкого острога составляли служилые люди — представители военного сословия. Огнестрельное оружие, такое как пищали, штуцеры, самопалы и пистолеты, входили в список постоянно используемых. Поэтому шомпол — достаточно обычная находка для жилого дома в Кузнецке.

Шомполы бывают цельными и разборными, которые состоят из нескольких частей. Первые образцы огнестрельного оружия заряжались с дула. К таким, например, относились штуцеры. С помощью шомпола в них также можно было заряжать пули и пыжи — прокладки, отделяющие порох в патроне от пули.

Шомпол для современного армейского оружия обычно снабжен винтовой резьбой на конце: на нее навинчивают принадлежности для чистки и смазки оружия. Такой шомпол закрепляют под стволом оружия. Существовали и другие, экзотические, места хранения шомпола в составе оружия. Например, в немецком автомате Stg-44 он находился внутри газопоршневого механизма.

Слово «шомпол» произошло от немецкого stempel, что в переводе означает «пест» — стержень. Обычно шомполы были стальными, ранее — деревянными или металлическо-деревянными стержнями. Их использовали для выталкивания застрявших в стволе гильз и патронов, а также для смазки и чистки канала ствола ручного огнестрельного или пневматического оружия.

На ранних стадиях развития ручного огнестрельного оружия шомпол был необходим для снаряжения дульнозарядного оружия: им проталкивали пулю по каналу ствола до упора. Для снаряжения пуль Неслера и других остроконечных пуль использовали шомполы с соответствующей формой головки. При заряде нарезных дульнозарядных ружей XVI–XIX веков — штуцеров, из-за высокой плотности вхождения пулю необходимо было с силой вбивать в ствол с помощью шомпола. Изобретение пули Минье позволило отказаться от вбивания пуль в нарезной ствол, и с тех пор для снаряжения оружия шомпол больше не требовался.

Большинство населения Кузнецкого острога составляли служилые люди — представители военного сословия. Огнестрельное оружие, такое как пищали, штуцеры, самопалы и пистолеты, входили в список постоянно используемых. Поэтому шомпол — достаточно обычная находка для жилого дома в Кузнецке.

Шомполы бывают цельными и разборными, которые состоят из нескольких частей. Первые образцы огнестрельного оружия заряжались с дула. К таким, например, относились штуцеры. С помощью шомпола в них также можно было заряжать пули и пыжи — прокладки, отделяющие порох в патроне от пули.

Шомпол для современного армейского оружия обычно снабжен винтовой резьбой на конце: на нее навинчивают принадлежности для чистки и смазки оружия. Такой шомпол закрепляют под стволом оружия. Существовали и другие, экзотические, места хранения шомпола в составе оружия. Например, в немецком автомате Stg-44 он находился внутри газопоршневого механизма.

Слово «шомпол» произошло от немецкого stempel, что в переводе означает «пест» — стержень. Обычно шомполы были стальными, ранее — деревянными или металлическо-деревянными стержнями. Их использовали для выталкивания застрявших в стволе гильз и патронов, а также для смазки и чистки канала ствола ручного огнестрельного или пневматического оружия.

На ранних стадиях развития ручного огнестрельного оружия шомпол был необходим для снаряжения дульнозарядного оружия: им проталкивали пулю по каналу ствола до упора. Для снаряжения пуль Неслера и других остроконечных пуль использовали шомполы с соответствующей формой головки. При заряде нарезных дульнозарядных ружей XVI–XIX веков — штуцеров, из-за высокой плотности вхождения пулю необходимо было с силой вбивать в ствол с помощью шомпола. Изобретение пули Минье позволило отказаться от вбивания пуль в нарезной ствол, и с тех пор для снаряжения оружия шомпол больше не требовался.

#22

Полное наименование Шомпол ружейный

Автор неизвестен

Дата создания XVII век

Место создания Новокузнецк, Россия

Техника железо, дерево, ковка

Размеры 8×0,7 см

Правообладатель изображений Кузнецкая крепость

Коллекция Кузнецкий острог. XVII–XVIII вв.

Реставраторы Щеглаков А.П.

№ Госкаталога 6539509

Автор неизвестен

Дата создания XVII век

Место создания Новокузнецк, Россия

Техника железо, дерево, ковка

Размеры 8×0,7 см

Правообладатель изображений Кузнецкая крепость

Коллекция Кузнецкий острог. XVII–XVIII вв.

Реставраторы Щеглаков А.П.

№ Госкаталога 6539509

читать дальшескрыть

00:00

00:00

1x

Стрелы, пули, кремень, кремень ружейный, шомпол

Коллекция

Выставка

5

Открыть в приложении

Поделиться