Долгое время свадебный обряд у казаков был прост и происходил на казачьем круге, то есть на войсковом совете. Однако в первой половине XVIII века Пётр I запретил женитьбы и разводы на таком сходе. На Дону стали совершаться церковные браки.

В XIX столетии свадебный ритуал превратился в стройную систему, включив в себя как элементы славянской свадьбы, так и местные обряды. Первыми действиями свадебного ритуала считались смотрины — негласное сватовство, официальное знакомство, осмотр девушки будущим женихом и его родителями в доме невесты.

Через несколько дней девушку сватали уже официально. Этот обряд завершался рукобитием — то есть торжественным договором об условиях брака. В этот же вечер будущих молодоженов сводили (подводили друг к другу) посреди горницы. Это означало успешное окончание переговоров. Тем самым совершалась помолвка.

После рукобития и сводов организовывались свадебные вечеринки для друзей и подружек. Они заканчивались за неделю до венчания. В течение всего предсвадебного периода в доме невесты собирались на посиделки подружки и готовили приданое, которое за несколько дней до свадьбы переносилось в дом жениха. Подушку, перину, крупные вещи украшали искусственными цветами и красными лентами.

Традицией было брать в руки отдельные предметы и с песнями нести их по улицам станицы так, чтобы как можно больше людей увидело приданое, даже если дом жениха находился рядом с домом невесты. После переноса приданого парень и девушка получали в доме невесты официальное праздничное согласие на создание семьи. Тем же вечером здесь собиралась вечёра, на которой молодежь восхваляла будущих мужа и жену.

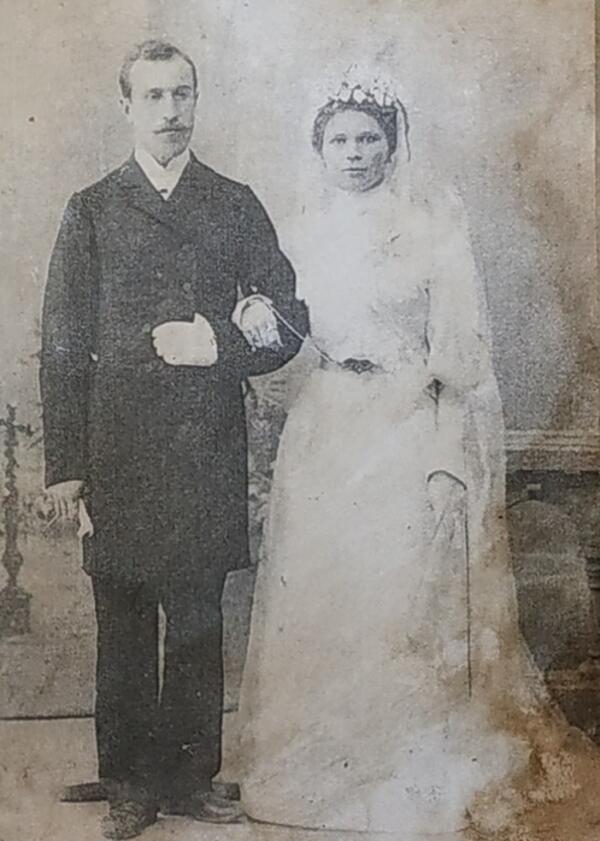

Наступал день венчания, когда жених шутливо-торжественно «выкупал» у младшей сестры или брата невесты ее косу в красном углу дома, возле иконы, и вез свою избранницу в церковь. После бракосочетания в доме молодого мужа его законную супругу по традиции повивали женским головным убором: заплетали косы на затылке и надевали колпак, который дарила свекровь. Позже начинался пир.

В XIX столетии свадебный ритуал превратился в стройную систему, включив в себя как элементы славянской свадьбы, так и местные обряды. Первыми действиями свадебного ритуала считались смотрины — негласное сватовство, официальное знакомство, осмотр девушки будущим женихом и его родителями в доме невесты.

Через несколько дней девушку сватали уже официально. Этот обряд завершался рукобитием — то есть торжественным договором об условиях брака. В этот же вечер будущих молодоженов сводили (подводили друг к другу) посреди горницы. Это означало успешное окончание переговоров. Тем самым совершалась помолвка.

После рукобития и сводов организовывались свадебные вечеринки для друзей и подружек. Они заканчивались за неделю до венчания. В течение всего предсвадебного периода в доме невесты собирались на посиделки подружки и готовили приданое, которое за несколько дней до свадьбы переносилось в дом жениха. Подушку, перину, крупные вещи украшали искусственными цветами и красными лентами.

Традицией было брать в руки отдельные предметы и с песнями нести их по улицам станицы так, чтобы как можно больше людей увидело приданое, даже если дом жениха находился рядом с домом невесты. После переноса приданого парень и девушка получали в доме невесты официальное праздничное согласие на создание семьи. Тем же вечером здесь собиралась вечёра, на которой молодежь восхваляла будущих мужа и жену.

Наступал день венчания, когда жених шутливо-торжественно «выкупал» у младшей сестры или брата невесты ее косу в красном углу дома, возле иконы, и вез свою избранницу в церковь. После бракосочетания в доме молодого мужа его законную супругу по традиции повивали женским головным убором: заплетали косы на затылке и надевали колпак, который дарила свекровь. Позже начинался пир.