#1

Традиционный телеграфный ключ (Ключ Морзе), Печать сургучная Общества попечения о начальном образовании в Енисейске, Бобина с бумажной лентой для передачи телеграмм

#2

#11

#5

Азбука Морзе — способ знакового кодирования, который представляет буквы, цифры, знаки препинания и другие символы как последовательность длинных («тире») и коротких («точка») сигналов. За единицу времени принимается длительность одной точки. Длительность тире равна трем точкам. Пауза между элементами одного знака — одна точка, между знаками в слове — три точки, между словами — семь точек. Способ назван в честь американского изобретателя и художника Сэмюэля Морзе.

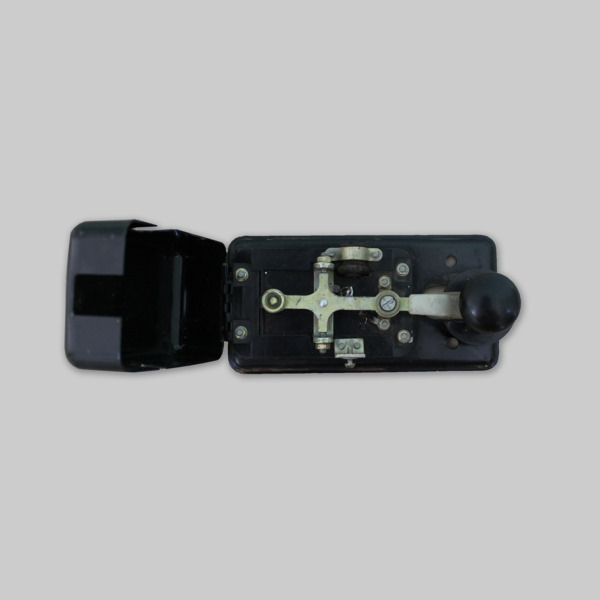

Традиционный телеграфный ключ, или ключ Морзе, представляет собой установленное на достаточно устойчивом основании подпружиненное коромысло, которое качается в вертикальной плоскости. Нажимая на конец коромысла, оператор замыкает единственный электрический контакт. Натяжение пружины и ход коромысла регулируются, чтобы обеспечить оператору комфортную работу. Реже встречаются образцы с горизонтальным движением коромысла. Также есть ключи, имеющие два контакта: один работает на замыкание цепи, второй одновременно на размыкание.

Известны несколько способов работы на механическом ключе. Рука оператора может лежать на столе всем предплечьем, или опираться локтем, или находиться на весу. Ключ нажимают движением пальцев или запястья, при этом пальцы по-разному лежат на головке ключа. В разное время в разных странах и ведомствах преобладал тот или иной способ, соответственно, применялись разные ключи.

Подобные ключи использовались для всех видов ручной телеграфии. Выполненный из металла и пластмассы в XIX веке традиционный телеграфный ключ применялся служащими Енисейской почтово-телеграфной конторы.

Умение работать на механическом ключе считается базовым навыком для радиооператора независимо от того, насколько часто он будет им пользоваться на практике. До недавнего времени, например, для получения радиолюбительской лицензии необходимо было сдать обязательный экзамен по приему радиограмм на слух и передаче на механическом ключе. Сейчас во многих странах это требование значительно упростили. Темп передачи на механическом ключе невысокий — на практике редко передают больше, чем 100–120 знаков в минуту. Быстрее работают только тренированные спортсмены-скоростники.

Традиционный телеграфный ключ, или ключ Морзе, представляет собой установленное на достаточно устойчивом основании подпружиненное коромысло, которое качается в вертикальной плоскости. Нажимая на конец коромысла, оператор замыкает единственный электрический контакт. Натяжение пружины и ход коромысла регулируются, чтобы обеспечить оператору комфортную работу. Реже встречаются образцы с горизонтальным движением коромысла. Также есть ключи, имеющие два контакта: один работает на замыкание цепи, второй одновременно на размыкание.

Известны несколько способов работы на механическом ключе. Рука оператора может лежать на столе всем предплечьем, или опираться локтем, или находиться на весу. Ключ нажимают движением пальцев или запястья, при этом пальцы по-разному лежат на головке ключа. В разное время в разных странах и ведомствах преобладал тот или иной способ, соответственно, применялись разные ключи.

Подобные ключи использовались для всех видов ручной телеграфии. Выполненный из металла и пластмассы в XIX веке традиционный телеграфный ключ применялся служащими Енисейской почтово-телеграфной конторы.

Умение работать на механическом ключе считается базовым навыком для радиооператора независимо от того, насколько часто он будет им пользоваться на практике. До недавнего времени, например, для получения радиолюбительской лицензии необходимо было сдать обязательный экзамен по приему радиограмм на слух и передаче на механическом ключе. Сейчас во многих странах это требование значительно упростили. Темп передачи на механическом ключе невысокий — на практике редко передают больше, чем 100–120 знаков в минуту. Быстрее работают только тренированные спортсмены-скоростники.

#6

Дата создания: XIX век

Техника: металл, пластмасса

Размеры: 13×7 см

Коллекция: Енисейский Краеведческий музей им. А.И. Кытманова

Правообладатель изображений: Енисейский Краеведческий музей им. А.И. Кытманова

Техника: металл, пластмасса

Размеры: 13×7 см

Коллекция: Енисейский Краеведческий музей им. А.И. Кытманова

Правообладатель изображений: Енисейский Краеведческий музей им. А.И. Кытманова

#3

Печать сургучная Общества попечения о начальном образовании в Енисейске

#12

#7

Печать — один из самых простых инструментов для заверки подлинности документов. Такое же название носит и полученный с его помощью оттиск. Печать, установленная на кольце, именуется перстнем-печаткой. В юридических целях определение печати можно расширить, включив в него штампы и даже написание специальных слов.

Если оттиск сделан как рельеф, с помощью сильного давления на бумагу, и имеет в местах касания печати уплотнения — это сухая печать. В прочих случаях используется жидкое или пластичное вещество вроде чернил, воска, сургуча — по цвету оно обычно отличается от бумаги.

Чернильные или сургучные печати еще не так давно прикладывали к письмам и посылкам, чтобы проконтролировать, был ли вскрыт предмет после применения печати. Это и запечатывало предмет от взлома, и доказывало, что посылка не подделка и действительно поступила от заявленного отправителя. Несмотря на то, что многим документам по-прежнему требуются печати для подтверждения их подлинности, частные лица пользуются этим инструментом все реже.

Печать, представленная в экспозиции, служила для утверждения отчетов Совета Общества попечения о начальном образовании в Енисейске, приходно-расходных документов в городских приходских училищах и женской воскресной школе.

Обычно печати ставят прямо на лицевую сторону документа либо прикрепляют к документу шнуром, лентой или узкой полоской, не отделенной от документа. Это позволяет заверить подлинность, не допуская повторного использования печати. Если злоумышленник попытается вскрыть документ, у него ни при каких условиях не получится сохранить целостность оттиска.

Изучением печатей занимается вспомогательная историческая дисциплина сфрагистика. Поначалу она развивалась как часть дипломатики, и в ее задачи входило определение подлинности документов. Однако археологи находили все больше как самих печатей, так и оттисков на керамике, поэтому сфрагистика переросла в целую науку, которая сосредоточена на классификации, хронологии и типизации печатей археологической культуры, государства или цивилизации. В числе известных представителей этой области — Николай Лихачев, русский и советский историк, академик Академии наук СССР.

Если оттиск сделан как рельеф, с помощью сильного давления на бумагу, и имеет в местах касания печати уплотнения — это сухая печать. В прочих случаях используется жидкое или пластичное вещество вроде чернил, воска, сургуча — по цвету оно обычно отличается от бумаги.

Чернильные или сургучные печати еще не так давно прикладывали к письмам и посылкам, чтобы проконтролировать, был ли вскрыт предмет после применения печати. Это и запечатывало предмет от взлома, и доказывало, что посылка не подделка и действительно поступила от заявленного отправителя. Несмотря на то, что многим документам по-прежнему требуются печати для подтверждения их подлинности, частные лица пользуются этим инструментом все реже.

Печать, представленная в экспозиции, служила для утверждения отчетов Совета Общества попечения о начальном образовании в Енисейске, приходно-расходных документов в городских приходских училищах и женской воскресной школе.

Обычно печати ставят прямо на лицевую сторону документа либо прикрепляют к документу шнуром, лентой или узкой полоской, не отделенной от документа. Это позволяет заверить подлинность, не допуская повторного использования печати. Если злоумышленник попытается вскрыть документ, у него ни при каких условиях не получится сохранить целостность оттиска.

Изучением печатей занимается вспомогательная историческая дисциплина сфрагистика. Поначалу она развивалась как часть дипломатики, и в ее задачи входило определение подлинности документов. Однако археологи находили все больше как самих печатей, так и оттисков на керамике, поэтому сфрагистика переросла в целую науку, которая сосредоточена на классификации, хронологии и типизации печатей археологической культуры, государства или цивилизации. В числе известных представителей этой области — Николай Лихачев, русский и советский историк, академик Академии наук СССР.

#8

Дата создания: XIX век

Техника: металл, литье

Место создания: Енисейск

Размеры: 7×4 см

Коллекция: Енисейский Краеведческий музей им. А.И. Кытманова

Правообладатель изображений: Енисейский Краеведческий музей им. А.И. Кытманова

Техника: металл, литье

Место создания: Енисейск

Размеры: 7×4 см

Коллекция: Енисейский Краеведческий музей им. А.И. Кытманова

Правообладатель изображений: Енисейский Краеведческий музей им. А.И. Кытманова

#4

Бобина с бумажной лентой для передачи телеграмм

#13

#9

Изобретение телеграфа стало огромным прорывом в сфере коммуникации — недаром его впоследствии объединили с почтой и располагали в одном здании. Главным достоинством телеграммы была скорость, главным недостатком — более высокий тариф за пересылку, чем у письма. Поэтому поначалу телеграммами старались передавать лишь самые важные и срочные сообщения. Текст телеграммы печатался на бумажной ленте, которая потом наклеивалась на бланк. При желании и за дополнительную плату поздравительные телеграммы клеили на соответствующие праздничные открытки.

До появления электрического телеграфа скорость распространения информации для большинства людей была ограничена скоростью почтовых служб. В свое время над способом ее передачи на большие расстояния работали многие ученые и изобретатели, в их числе — Клод Шапп, Жорж-Луи Ле Саж, Павел Шиллинг, Сэмюэл Морзе, Александр Бейн, Александр Попов и Жан Бодо. В истории этой разработки вплоть до 1839 года насчитывалось несколько десятков различных систем — большинство из них так и остались на бумаге, но были и такие, что настойчиво двигались к практическому применению.

Внедрение телеграфа наконец освободило коммуникации от пространственно-временных ограничений и произвело революцию в глобальной экономике и общественных отношениях. К концу XIX столетия телеграф стал распространенным средством связи для обычных людей.

Телеграфия в мировом масштабе изменила в том числе и подход к сбору информации для новостных репортажей. Сообщения и информация теперь распространялись далеко и широко, и телеграф потребовал введения языка, «свободного от локальных региональных и нелитературных аспектов».

Томас Эдисон в 1869 году создал одну из самых ранних реализаций телеграфа — тикерный аппарат.

Специальная пишущая машинка подключалась к телеграфным проводам для соединения на противоположном конце с тикерным аппаратом. Напечатанный на машинке текст появлялся на узкой непрерывной бумажной ленте с противоположного конца связи. Аппарат имел скорость печати приблизительно один символ в секунду. Такую телеграфную ленту использовали в своей работе и служащие Енисейской почтово-телеграфной конторы.

До появления электрического телеграфа скорость распространения информации для большинства людей была ограничена скоростью почтовых служб. В свое время над способом ее передачи на большие расстояния работали многие ученые и изобретатели, в их числе — Клод Шапп, Жорж-Луи Ле Саж, Павел Шиллинг, Сэмюэл Морзе, Александр Бейн, Александр Попов и Жан Бодо. В истории этой разработки вплоть до 1839 года насчитывалось несколько десятков различных систем — большинство из них так и остались на бумаге, но были и такие, что настойчиво двигались к практическому применению.

Внедрение телеграфа наконец освободило коммуникации от пространственно-временных ограничений и произвело революцию в глобальной экономике и общественных отношениях. К концу XIX столетия телеграф стал распространенным средством связи для обычных людей.

Телеграфия в мировом масштабе изменила в том числе и подход к сбору информации для новостных репортажей. Сообщения и информация теперь распространялись далеко и широко, и телеграф потребовал введения языка, «свободного от локальных региональных и нелитературных аспектов».

Томас Эдисон в 1869 году создал одну из самых ранних реализаций телеграфа — тикерный аппарат.

Специальная пишущая машинка подключалась к телеграфным проводам для соединения на противоположном конце с тикерным аппаратом. Напечатанный на машинке текст появлялся на узкой непрерывной бумажной ленте с противоположного конца связи. Аппарат имел скорость печати приблизительно один символ в секунду. Такую телеграфную ленту использовали в своей работе и служащие Енисейской почтово-телеграфной конторы.

#10

Техника: металл, бумага

Размеры: Диаметр — 20 см

Коллекция: Енисейский Краеведческий музей им. А.И. Кытманова

Правообладатель изображений: Енисейский Краеведческий музей им. А.И. Кытманова

Размеры: Диаметр — 20 см

Коллекция: Енисейский Краеведческий музей им. А.И. Кытманова

Правообладатель изображений: Енисейский Краеведческий музей им. А.И. Кытманова

читать дальшескрыть

00:00

00:00

1x

Телеграфный ключ, Печать, Бобина

Выставка

1

Открыть в приложении

Поделиться