#1

Темница, Воображаемые тюрьмы, Мелодрама

#13

#12

#11

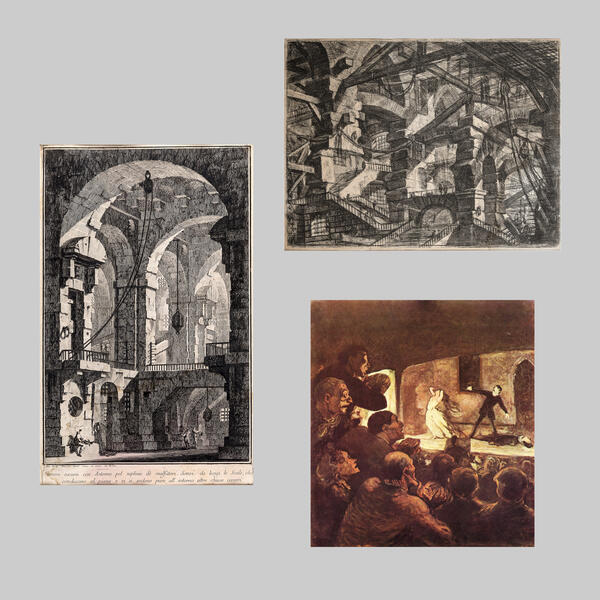

В рабочем кабинете Сергея Эйзенштейна висело два подлинных офорта XVIII века итальянского архитектора и художника-графика Джованни Баттиста Пиранези: «Темница» из раннего цикла «Различные произведения архитектуры» и лист XIV из серии «Воображаемые тюрьмы».

Офорты попали к режиссеру, по его признанию, в порядке обмена с одним периферийным музеем. Оба офорта стали героями главы «Пиранези, или Текучесть форм» в исследовании «Пафос» (1946–1947), которое вышло в книге «Неравнодушная природа». Они помогли Эйзенштейну разгадать тайну строения патетических произведений искусства, способных вызывать возвышенные — героические или трагические — чувства.

Из «Истории живописи» Александра Бенуа режиссер выписал характеристику Пиранези: «История знает мало художников, в коих возбуждение творчества проявлялось бы с такой силой, в коих было бы столько пламенения… Удивительная способность быть одновременно и ученым и поэтом (никто не скажет, где кончается Пиранези-археолог и где начинается художник, где поэт переходит в ученого и фантаст — в строгого исследователя)…».

Об этом листе из своей коллекции Эйзенштейн писал: «Я давнишний поклонник архитектурного неистовства „Тюрем“ Пиранези. Но скорее энтузиаст их, нежели знаток. И меня впервые поражает при всем его совершенстве — степень его уравновешенной… кротости. Вероятно, потому, что свежи еще впечатления от… позднейших „Темниц“, он кажется неожиданно безобидным, малопатетичным. Неэкстатичным…». Эйзенштейн даже решил проверить свое впечатление и перевел описание этой гравюры в книге немецкого искусствоведа Альберта Гизеке: «мягкий серебристый свет, какой так любят венецианцы, струится сверху в это воздушное помещение и теряется в сумеречной дали; формы совсем размягчены, совсем неопределенны… и самый рисунок нежно рассыпается ручейками отдельных черточек…». Тогда Сергей Эйзенштейн произвел эксперимент: мысленно «перестроил» этот образ темницы так, чтобы она «пламенела», — и обнаружил такую композицию в висящей рядом гравюре из сюиты «Воображаемые тюрьмы».

Офорты попали к режиссеру, по его признанию, в порядке обмена с одним периферийным музеем. Оба офорта стали героями главы «Пиранези, или Текучесть форм» в исследовании «Пафос» (1946–1947), которое вышло в книге «Неравнодушная природа». Они помогли Эйзенштейну разгадать тайну строения патетических произведений искусства, способных вызывать возвышенные — героические или трагические — чувства.

Из «Истории живописи» Александра Бенуа режиссер выписал характеристику Пиранези: «История знает мало художников, в коих возбуждение творчества проявлялось бы с такой силой, в коих было бы столько пламенения… Удивительная способность быть одновременно и ученым и поэтом (никто не скажет, где кончается Пиранези-археолог и где начинается художник, где поэт переходит в ученого и фантаст — в строгого исследователя)…».

Об этом листе из своей коллекции Эйзенштейн писал: «Я давнишний поклонник архитектурного неистовства „Тюрем“ Пиранези. Но скорее энтузиаст их, нежели знаток. И меня впервые поражает при всем его совершенстве — степень его уравновешенной… кротости. Вероятно, потому, что свежи еще впечатления от… позднейших „Темниц“, он кажется неожиданно безобидным, малопатетичным. Неэкстатичным…». Эйзенштейн даже решил проверить свое впечатление и перевел описание этой гравюры в книге немецкого искусствоведа Альберта Гизеке: «мягкий серебристый свет, какой так любят венецианцы, струится сверху в это воздушное помещение и теряется в сумеречной дали; формы совсем размягчены, совсем неопределенны… и самый рисунок нежно рассыпается ручейками отдельных черточек…». Тогда Сергей Эйзенштейн произвел эксперимент: мысленно «перестроил» этот образ темницы так, чтобы она «пламенела», — и обнаружил такую композицию в висящей рядом гравюре из сюиты «Воображаемые тюрьмы».

#10

Полное наименование: Темница [Carcere oscura con Antenna…] (из цикла «Opere varie di Architettura»)

Автор: Джованни Баттиста Пиранези

Дата создания: не ранее 1743 года

Техника: бумага, офорт

Место создания: Италия, Рим

Размеры: 42,7×27,8 см

Коллекция: Кабинет

Правообладатель: Музей кино

Автор: Джованни Баттиста Пиранези

Дата создания: не ранее 1743 года

Техника: бумага, офорт

Место создания: Италия, Рим

Размеры: 42,7×27,8 см

Коллекция: Кабинет

Правообладатель: Музей кино

#9

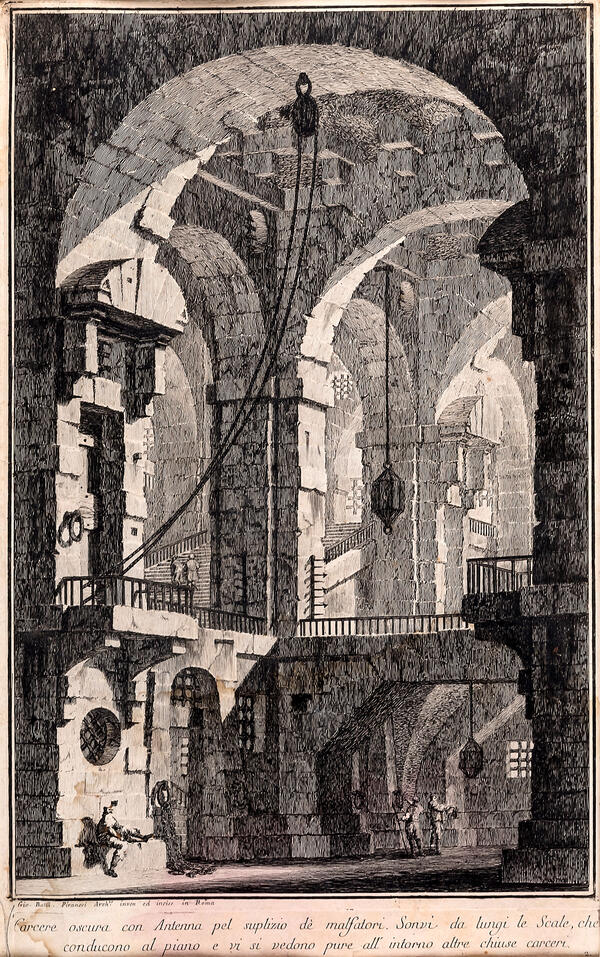

Воображаемые тюрьмы. Лист XIV

#8

#7

Итальянский археолог и художник-график Джованни Баттиста Пиранези создал серию «Воображаемые тюрьмы» («Carceri d'Invenzione») в 1761 году. Всего в ней 16 гравюр, в квартиру Эйзенштейна на Потылихе попал лист номер 14.

В своей работе «Неравнодушная природа» Сергей Эйзенштейн писал, что в этой гравюре как будто «всё сметено могучим ураганом», что «на месте скромного, лирически кроткого листа» ранней «Темницы» — «вихрь, ураганом мечущий во все стороны: канаты, разбегающиеся лестницы, взрывающиеся арки, срывающиеся друг с друга каменные глыбы…». Все вещи и все формы в гравюре как бы вырываются из статики и переходят в новое, динамическое состояние. Вот как Эйзенштейн пишет о ней в главе «Пиранези, или текучесть форм» исследования «Пафос»: «Природа самих архитектурных фантазий, в которых одна система видений перерастает в другие; где одни планы, бесконечно раскрываясь позади других, мчат глаз в неведомые дали, а лестницы, уступ за уступом, растут в небеса или обратным каскадом этих же уступов низвергаются вниз. Одни толкуют „Carceri“ как видения бреда археолога, слишком глубоко впитавшего в себя грозную романтику гигантских развалин бывшего величия Рима. Другие стараются увидеть в них воплощение образа мании преследования, которой к этому моменту начинает заболевать художник. Поводы к ней перечисляют и реальные, но дают предпочтение воображаемым. Но мне кажется, что на промежутке этих нескольких лет происходит с Пиранези … мгновенное озарение гениальностью…».

Гигантские мрачные «Воображаемые тюрьмы», где переходы ведут в никуда, где бродят не то надсмотрщики, не то узники, где свет поглощается тьмой, — совсем не пейзажи и не архитектурные фантазии, а образы Италии трагической эпохи упадка, войн и страхов. Если Шекспир называл весь мир театром, то Пиранези показал весь мир тюрьмой. Но его экстатическое искусство было средством преодоления трагизма эпохи. На анализе гравюр Пиранези Эйзенштейн нашел «формулу пафоса». Он поверял ее на примерах творчества писателей Гоголя и Эмиля Золя, художников Эль Греко и Пикассо. Ему самому она помогла при создании кинотрагедии «Иван Грозный».

В своей работе «Неравнодушная природа» Сергей Эйзенштейн писал, что в этой гравюре как будто «всё сметено могучим ураганом», что «на месте скромного, лирически кроткого листа» ранней «Темницы» — «вихрь, ураганом мечущий во все стороны: канаты, разбегающиеся лестницы, взрывающиеся арки, срывающиеся друг с друга каменные глыбы…». Все вещи и все формы в гравюре как бы вырываются из статики и переходят в новое, динамическое состояние. Вот как Эйзенштейн пишет о ней в главе «Пиранези, или текучесть форм» исследования «Пафос»: «Природа самих архитектурных фантазий, в которых одна система видений перерастает в другие; где одни планы, бесконечно раскрываясь позади других, мчат глаз в неведомые дали, а лестницы, уступ за уступом, растут в небеса или обратным каскадом этих же уступов низвергаются вниз. Одни толкуют „Carceri“ как видения бреда археолога, слишком глубоко впитавшего в себя грозную романтику гигантских развалин бывшего величия Рима. Другие стараются увидеть в них воплощение образа мании преследования, которой к этому моменту начинает заболевать художник. Поводы к ней перечисляют и реальные, но дают предпочтение воображаемым. Но мне кажется, что на промежутке этих нескольких лет происходит с Пиранези … мгновенное озарение гениальностью…».

Гигантские мрачные «Воображаемые тюрьмы», где переходы ведут в никуда, где бродят не то надсмотрщики, не то узники, где свет поглощается тьмой, — совсем не пейзажи и не архитектурные фантазии, а образы Италии трагической эпохи упадка, войн и страхов. Если Шекспир называл весь мир театром, то Пиранези показал весь мир тюрьмой. Но его экстатическое искусство было средством преодоления трагизма эпохи. На анализе гравюр Пиранези Эйзенштейн нашел «формулу пафоса». Он поверял ее на примерах творчества писателей Гоголя и Эмиля Золя, художников Эль Греко и Пикассо. Ему самому она помогла при создании кинотрагедии «Иван Грозный».

#6

Полное наименование: Лист XIV из серии «Carceri d"Invenzione» („Воображаемые тюрьмы“)

Автор: Джованни Баттиста Пиранези

Дата создания: не ранее 1761 года

Техника: бумага, офорт

Место создания: Италия, Рим

Размеры: 43×56 см

Коллекция: Кабинет

Правообладатель: Музей кино

Автор: Джованни Баттиста Пиранези

Дата создания: не ранее 1761 года

Техника: бумага, офорт

Место создания: Италия, Рим

Размеры: 43×56 см

Коллекция: Кабинет

Правообладатель: Музей кино

#5

Мелодрама

#4

#3

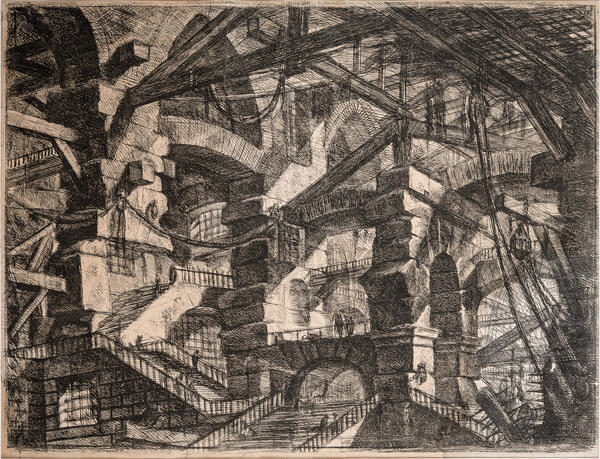

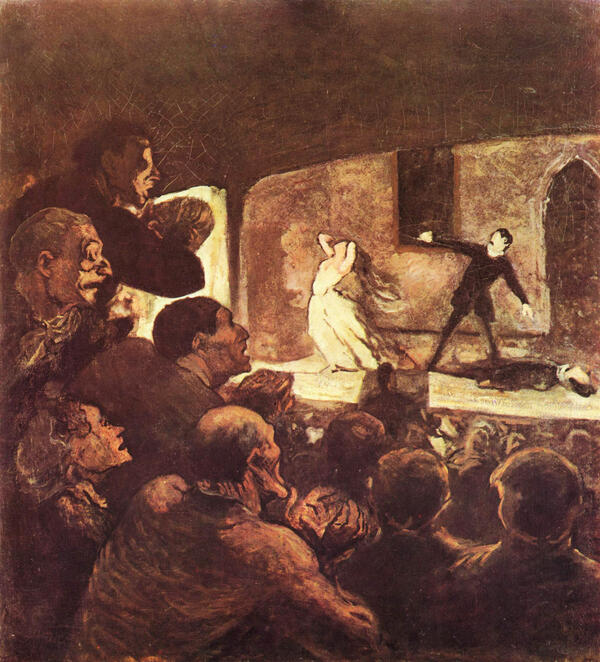

Эта картина — образец любимой Эйзенштейном глубинной композиции: почти стереоскопического эффекта художник достиг с помощью контраста темных профилей на балконе и ярко освещенной сцены. Для режиссера в полотне Домье было важно, что на переднем плане — публика, поглощенная зрелищем, а не актеры, играющие «убийство из ревности». Это перекликается с идеями манифеста «Монтаж аттракционов» 1923 года, который начинается словами: «Основным материалом театра является зритель».

Французский живописец, график, скульптор Оноре Домье (1808–1879) был одним из самых любимых художников Сергея Эйзенштейна. Режиссер вспоминал, что книга с его рисунками была первой, самостоятельно купленной в детстве книгой. Впоследствии он собрал большую коллекцию книг, альбомов, оригинальных оттисков и репродукций Домье. А когда в 1935 году получил квартиру в доме Мосфильма на Потылихе, то украсил рабочий кабинет факсимильными — наиболее точными — репродукциями двух картин Домье: он нашел их в каталоге лондонского букиниста Цвеммера и попросил прислать их в счет гонорара за публикацию своих статей в Англии.

Живописное полотно «Мелодрама» Домье написал в 1860 году (оригинал сейчас хранится в мюнхенском музее «Новая Пинакотека»). Оно отразило любовь художника к сценическому искусству — но не к придворным академическим театрам, а к так называемым «бульварным», так как они находились в Париже на Больших Бульварах. И играли в них не возвышенные трагедии для аристократов, а чувствительные мелодрамы, захватывающие детективы и едкие комедии о современных нравах — эти жанры любила «простонародная» публика.

На заднем плане картины Домье — представление на сцене. Сюжет мелодрамы известен по графическому эскизу Домье на ту же тему. Человек со шпагой, указывая на «труп», кричит заломившей руки женщине: «Il était votre amant, Madame!» («Он был вашим любовником, Мадам!»). На переднем плане изображены парижане, взволнованные зрелищем «убийства из ревности».

Эйзенштейн тоже любил и хорошо знал репертуар бульварных театров и считал, что жанры этих представлений и стиль игры их лучших актеров во многом определили будущее кино.

Французский живописец, график, скульптор Оноре Домье (1808–1879) был одним из самых любимых художников Сергея Эйзенштейна. Режиссер вспоминал, что книга с его рисунками была первой, самостоятельно купленной в детстве книгой. Впоследствии он собрал большую коллекцию книг, альбомов, оригинальных оттисков и репродукций Домье. А когда в 1935 году получил квартиру в доме Мосфильма на Потылихе, то украсил рабочий кабинет факсимильными — наиболее точными — репродукциями двух картин Домье: он нашел их в каталоге лондонского букиниста Цвеммера и попросил прислать их в счет гонорара за публикацию своих статей в Англии.

Живописное полотно «Мелодрама» Домье написал в 1860 году (оригинал сейчас хранится в мюнхенском музее «Новая Пинакотека»). Оно отразило любовь художника к сценическому искусству — но не к придворным академическим театрам, а к так называемым «бульварным», так как они находились в Париже на Больших Бульварах. И играли в них не возвышенные трагедии для аристократов, а чувствительные мелодрамы, захватывающие детективы и едкие комедии о современных нравах — эти жанры любила «простонародная» публика.

На заднем плане картины Домье — представление на сцене. Сюжет мелодрамы известен по графическому эскизу Домье на ту же тему. Человек со шпагой, указывая на «труп», кричит заломившей руки женщине: «Il était votre amant, Madame!» («Он был вашим любовником, Мадам!»). На переднем плане изображены парижане, взволнованные зрелищем «убийства из ревности».

Эйзенштейн тоже любил и хорошо знал репертуар бульварных театров и считал, что жанры этих представлений и стиль игры их лучших актеров во многом определили будущее кино.

#2

Полное наименование: Факсимильная репродукция картины «Мелодрама»

Автор: Оноре Домье

Дата создания: не позднее 1935 года

Техника: бумага, цветная литография

Место создания: Франция

Размеры: 73,4×68,1 см (размер листа); 69,5×64,7 см (изображение)

Коллекция: Кабинет

Правообладатель: Музей кино

Автор: Оноре Домье

Дата создания: не позднее 1935 года

Техника: бумага, цветная литография

Место создания: Франция

Размеры: 73,4×68,1 см (размер листа); 69,5×64,7 см (изображение)

Коллекция: Кабинет

Правообладатель: Музей кино

читать дальшескрыть

00:00

00:00

1x

0

Открыть в приложении

Поделиться