#1

Топор, пёрка, напильник, черта

#14

#2

#6

Служилые люди Кузнецкого острога участвовали в военных экспедициях и дальних командировках, дежурили на стенах, их посылали на сбор ясака. Но в основном они занимались строительством: возводили укрепления, жилые и хозяйственные помещения. Деревообрабатывающие инструменты из раскопок Кузнецкого острога, являются важным источником изучения истории города.

Топор, представленный в экспозиции музея, использовали при рубке и теске. Это железный втульчатый топор с рубящей поверхностью дугообразной формы. Топор отреставрирован: его очистили от коррозии и насадили на деревянную рукоять.

Топоры традиционно состояли из трех частей — металлического лезвия, деревянного топорища и клина для его фиксации. Топорище, или рукоять, могло иметь различную форму. Чем оно длиннее, тем более сильный удар можно нанести при взмахе.

Топорище забивали в специальное ухо на лезвии, после чего его продетый край распирали с помощью клина. Самой главной частью топора являлось лезвие, поскольку именно от его характеристик зависели долговечность и удобство использования инструмента. Рукоять топора была съемной — при необходимости ее всегда можно было заменить более подходящей.

Металлическую часть топора делали из твердой стали. Лезвие подвергали специальной закалке, которая повышала его режущие свойства. При этом остальная часть оставалась более мягкой, что предотвращало скалывание металла при сильных ударах. По твердости режущей кромки топор уступал ножу, поэтому его заточка происходила быстрее и легче.

С профессиональной точки зрения виды топоров различают по размеру клина, а точнее по ширине обуха: широкий, средний и узкий. Широкий обух был у топоров для валки леса, средний — у универсальных, а узкий — у топоров, предназначенных для плотницкого дела и аккуратной работы. Существует также разделение по длине топорища, ширине и форме лезвия (заточки). Топоры с прямой заточкой предназначены для нанесения рубящих ударов, в то время как изогнутая заточка позволяет делать как рубящие, так и режущие.

По своему назначению топоры относятся к универсальным инструментам по обработке дерева. Они были широко распространены среди населения Сибири в XVII века. Об этом свидетельствуют и таможенные книги сибирских городов, где среди номенклатуры ввозимых с Руси товаров числились «топоры малые, топоры средние и топоры большие».

Специалист по технологии производства изделий из черного металла Николай Максимович Зиняков изучил топоры, найденные при раскопках Кузнецкого острога. Анализ показал, что два изученных топора были изготовлены по разным технологическим схемам.

Топор, представленный в экспозиции музея, использовали при рубке и теске. Это железный втульчатый топор с рубящей поверхностью дугообразной формы. Топор отреставрирован: его очистили от коррозии и насадили на деревянную рукоять.

Топоры традиционно состояли из трех частей — металлического лезвия, деревянного топорища и клина для его фиксации. Топорище, или рукоять, могло иметь различную форму. Чем оно длиннее, тем более сильный удар можно нанести при взмахе.

Топорище забивали в специальное ухо на лезвии, после чего его продетый край распирали с помощью клина. Самой главной частью топора являлось лезвие, поскольку именно от его характеристик зависели долговечность и удобство использования инструмента. Рукоять топора была съемной — при необходимости ее всегда можно было заменить более подходящей.

Металлическую часть топора делали из твердой стали. Лезвие подвергали специальной закалке, которая повышала его режущие свойства. При этом остальная часть оставалась более мягкой, что предотвращало скалывание металла при сильных ударах. По твердости режущей кромки топор уступал ножу, поэтому его заточка происходила быстрее и легче.

С профессиональной точки зрения виды топоров различают по размеру клина, а точнее по ширине обуха: широкий, средний и узкий. Широкий обух был у топоров для валки леса, средний — у универсальных, а узкий — у топоров, предназначенных для плотницкого дела и аккуратной работы. Существует также разделение по длине топорища, ширине и форме лезвия (заточки). Топоры с прямой заточкой предназначены для нанесения рубящих ударов, в то время как изогнутая заточка позволяет делать как рубящие, так и режущие.

По своему назначению топоры относятся к универсальным инструментам по обработке дерева. Они были широко распространены среди населения Сибири в XVII века. Об этом свидетельствуют и таможенные книги сибирских городов, где среди номенклатуры ввозимых с Руси товаров числились «топоры малые, топоры средние и топоры большие».

Специалист по технологии производства изделий из черного металла Николай Максимович Зиняков изучил топоры, найденные при раскопках Кузнецкого острога. Анализ показал, что два изученных топора были изготовлены по разным технологическим схемам.

#7

Полное наименование Топор железный

Дата создания XVII век

Техника ковка

Место создания Россия

Размеры Ширина — 14,3 см, высота обуха — 9,5 см, высота лезвия — 13,2 см

Правообладатель изображений Кузнецкая крепость

Коллекция XVII–XVIII вв. Кузнецкий острог — г. Кузнецк. Раскопки разных лет

Реставраторы Щеглаков А.П.

№ Госкаталога 6539405

Дата создания XVII век

Техника ковка

Место создания Россия

Размеры Ширина — 14,3 см, высота обуха — 9,5 см, высота лезвия — 13,2 см

Правообладатель изображений Кузнецкая крепость

Коллекция XVII–XVIII вв. Кузнецкий острог — г. Кузнецк. Раскопки разных лет

Реставраторы Щеглаков А.П.

№ Госкаталога 6539405

#15

Пёрка

#3

#8

Перка — это название перьевого сверла по дереву. В документах XVII века сверла называли «буравцами» или «буравчиками». Работали таким сверлом вручную, держа за деревянную рукоять двумя руками и поворачивая ее. Ручное спиральное перьевое сверло, представленное в экспозиции, нашли при раскопках Кузнецкого острога. Перка предназначалась для просверливания отверстий диаметром 9 миллиметров. Небольшой желобок служил для выброса стружки.

В процессе развития технологий одним из самых универсальных инструментов стало сверло. За несколько тысячелетий из простого деревянного стержня, который приводился в движение руками или тетивой лука, оно превратилось в наконечник ручных и автоматических инструментов для проделывания отверстий в различных материалах. Как правило, сверло — это цилиндрический стержень, снабженный винтообразной канавкой с острой кромкой. Его вершина имеет заточенные режущие края, которые при вращении врезаются в обрабатываемый материал.

Появление в арсенале древних мастеров метеоритного железа, а также самородных медных и других сплавов позволило кузнецам изготовить первые металлические сверла. Сначала это были конусные четырех- или трехгранные сверла. Чтобы просверлить глубокое отверстие, мастеру требовалось много усилий, при которых возрастал риск сломать инструмент — несмотря на острые кромки, сверла не резали, а скорее сминали волокна древесины. Чтобы облегчить мастеру работу, сверла усовершенствовали: добавили шляпку большей площади, а позже и большую ручку, которую было удобнее держать в руках.

Сверла устанавливались и в приводной инструмент, и применялись как ручные. В старину сверло по дереву называли «напарье», еще одно название — перовое. Его главной отличительной чертой была всего одна режущая кромка.

Перовое сверло применялось в плотницкой работе. Кузнец выковывал стержень, на одну треть осаживал рабочую часть и круглой разгонкой оформлял режущую часть. По сравнению с трех- и четырехгранными сверлами это стало большим шагом вперед — теперь лезвие не сминало волокна, а резало. При длительной работе перкой удаление стружки из отверстия занимало много времени. Поэтому сверла постепенно приобрели винтовой вид. Это позволяло уменьшить время на извлечение стружки за счет поворота в сторону вращения.

Древесина обладает красивым естественным цветом и разной текстурой, хорошей теплоизоляцией и водонепроницаемостью. Небольшая плотность делала его удобным в обработке. Поэтому из древесины строили жилые помещения, возводили городские стены и укрепления, храмы и мосты. Деревянной была и домашняя утварь: ведра, кадки, ложки, ковши, солонки, чаши и кубки. В богатых лесами местностях развивались деревообрабатывающие ремесла, закладывались свои традиции. У каждого народа проявился свой подход к обработке древесины, обозначились свои предпочтения в изготовлении деревянных изделий и свои техники декорирования.

В процессе развития технологий одним из самых универсальных инструментов стало сверло. За несколько тысячелетий из простого деревянного стержня, который приводился в движение руками или тетивой лука, оно превратилось в наконечник ручных и автоматических инструментов для проделывания отверстий в различных материалах. Как правило, сверло — это цилиндрический стержень, снабженный винтообразной канавкой с острой кромкой. Его вершина имеет заточенные режущие края, которые при вращении врезаются в обрабатываемый материал.

Появление в арсенале древних мастеров метеоритного железа, а также самородных медных и других сплавов позволило кузнецам изготовить первые металлические сверла. Сначала это были конусные четырех- или трехгранные сверла. Чтобы просверлить глубокое отверстие, мастеру требовалось много усилий, при которых возрастал риск сломать инструмент — несмотря на острые кромки, сверла не резали, а скорее сминали волокна древесины. Чтобы облегчить мастеру работу, сверла усовершенствовали: добавили шляпку большей площади, а позже и большую ручку, которую было удобнее держать в руках.

Сверла устанавливались и в приводной инструмент, и применялись как ручные. В старину сверло по дереву называли «напарье», еще одно название — перовое. Его главной отличительной чертой была всего одна режущая кромка.

Перовое сверло применялось в плотницкой работе. Кузнец выковывал стержень, на одну треть осаживал рабочую часть и круглой разгонкой оформлял режущую часть. По сравнению с трех- и четырехгранными сверлами это стало большим шагом вперед — теперь лезвие не сминало волокна, а резало. При длительной работе перкой удаление стружки из отверстия занимало много времени. Поэтому сверла постепенно приобрели винтовой вид. Это позволяло уменьшить время на извлечение стружки за счет поворота в сторону вращения.

Древесина обладает красивым естественным цветом и разной текстурой, хорошей теплоизоляцией и водонепроницаемостью. Небольшая плотность делала его удобным в обработке. Поэтому из древесины строили жилые помещения, возводили городские стены и укрепления, храмы и мосты. Деревянной была и домашняя утварь: ведра, кадки, ложки, ковши, солонки, чаши и кубки. В богатых лесами местностях развивались деревообрабатывающие ремесла, закладывались свои традиции. У каждого народа проявился свой подход к обработке древесины, обозначились свои предпочтения в изготовлении деревянных изделий и свои техники декорирования.

#9

Полное наименование Перьевое сверло по дереву «Пёрка»

Дата создания XVII век

Техника ковка, кузнечная сварка

Место создания Россия

Размеры Общая длина — 16,2 см, диаметр втулки — 1,3 см

Правообладатель изображений Кузнецкая крепость

Коллекция XVII–XVIII вв. Кузнецкий острог — г. Кузнецк. Раскопки разных лет

Реставраторы Щеглаков А.П.

№ Госкаталога 6539975

Дата создания XVII век

Техника ковка, кузнечная сварка

Место создания Россия

Размеры Общая длина — 16,2 см, диаметр втулки — 1,3 см

Правообладатель изображений Кузнецкая крепость

Коллекция XVII–XVIII вв. Кузнецкий острог — г. Кузнецк. Раскопки разных лет

Реставраторы Щеглаков А.П.

№ Госкаталога 6539975

#16

Напильник

#4

#10

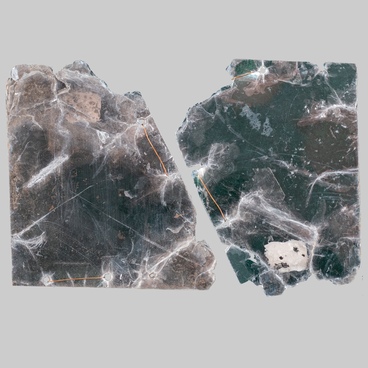

Напильник, представленный в экспозиции музея, был найден при археологических раскопках на территории Кузнецкого острога. Стержень напильника сужается к концу. Он был выкован из стали и закален в холодной воде, а при помощи специального зубила на напильник нанесли насечку елочкой.

История напильника началась с обработки камней, ракушек и других твердых хрупких материалов. Первоначально в качестве напильника применяли плоские камни с водой и песком. Но при обработке дерева шершавости камня было недостаточно, поэтому мастера задумались о замене инструмента.

Металлические напильники появились, как только научились обрабатывать металлы. Изготовление первых напильников представляло для кузнецов определенные трудности, поскольку твердость плоскости напильника и применяемого к нему зубила были практически одинаковыми. Заготовку напильника перед насечкой приходилось нагревать для уменьшения твердости. Но даже такой нагрев не особо добавлял стойкости зубилу.

После того как мастера освоили технологию обработки железа, за достаточно короткое время возросла и твердость режущих инструментов — появилась возможность закалки режущей кромки. После этого ее стойкость выросла в разы.

Постепенно в средневековой Европе разработали различные технологии изготовления напильников. В трактате Теофила «Schedula diversarum artium», относящемся к X–XI векам и посвященному технике различных художественных ремесел, описывалось изготовление напильника. Тяжелые и средние напильники делали из однородной стали. Они бывали четырехгранные, трехгранные и круглые. Кроме того, существовали и более тяжелые напильники. Внутри таких образцов было мягкое железо, а снаружи их покрывали сталью. После изготовки мастер выравнивал их на круглом точиле, а затем с помощью молотка, заостренного с обеих сторон, делал насечки.

Другие напильники насекались зубилом. Они предназначались для обработки предмета, после того как его предварительно опиливают более грубым способом. На завершающем этапе изготовления напильник подвергали закалке.

В другой главе трактата говорится о производстве маленьких напильников из железа с последующей цементацией зубьев насечки и термической обработкой. Первый известный автоматический станок для насечки напильников обнаружен в рукописи Леонардо да Винчи. Каретка с закрепленной заготовкой движется винтовой подачей от привода основного вала. На том же валу установлено колесо с «пальцами», которое и поднимает боек с зубилом. Основной вал вращался вручную.

Напильник — необходимый инструмент для слесарных работ. Судя по его внешнему виду, его использовали при расточке округлых или продольных отверстий и устройстве пазов. При археологических раскопках находят также рашпили — напильники для обработки мягких материалов: дерева, кости, мягких металлов. Крупная разнесенная насечка позволяет обрабатывать мягкие материалы без забивания стружкой.

История напильника началась с обработки камней, ракушек и других твердых хрупких материалов. Первоначально в качестве напильника применяли плоские камни с водой и песком. Но при обработке дерева шершавости камня было недостаточно, поэтому мастера задумались о замене инструмента.

Металлические напильники появились, как только научились обрабатывать металлы. Изготовление первых напильников представляло для кузнецов определенные трудности, поскольку твердость плоскости напильника и применяемого к нему зубила были практически одинаковыми. Заготовку напильника перед насечкой приходилось нагревать для уменьшения твердости. Но даже такой нагрев не особо добавлял стойкости зубилу.

После того как мастера освоили технологию обработки железа, за достаточно короткое время возросла и твердость режущих инструментов — появилась возможность закалки режущей кромки. После этого ее стойкость выросла в разы.

Постепенно в средневековой Европе разработали различные технологии изготовления напильников. В трактате Теофила «Schedula diversarum artium», относящемся к X–XI векам и посвященному технике различных художественных ремесел, описывалось изготовление напильника. Тяжелые и средние напильники делали из однородной стали. Они бывали четырехгранные, трехгранные и круглые. Кроме того, существовали и более тяжелые напильники. Внутри таких образцов было мягкое железо, а снаружи их покрывали сталью. После изготовки мастер выравнивал их на круглом точиле, а затем с помощью молотка, заостренного с обеих сторон, делал насечки.

Другие напильники насекались зубилом. Они предназначались для обработки предмета, после того как его предварительно опиливают более грубым способом. На завершающем этапе изготовления напильник подвергали закалке.

В другой главе трактата говорится о производстве маленьких напильников из железа с последующей цементацией зубьев насечки и термической обработкой. Первый известный автоматический станок для насечки напильников обнаружен в рукописи Леонардо да Винчи. Каретка с закрепленной заготовкой движется винтовой подачей от привода основного вала. На том же валу установлено колесо с «пальцами», которое и поднимает боек с зубилом. Основной вал вращался вручную.

Напильник — необходимый инструмент для слесарных работ. Судя по его внешнему виду, его использовали при расточке округлых или продольных отверстий и устройстве пазов. При археологических раскопках находят также рашпили — напильники для обработки мягких материалов: дерева, кости, мягких металлов. Крупная разнесенная насечка позволяет обрабатывать мягкие материалы без забивания стружкой.

#11

Полное наименование Напильник

Дата создания XVII век

Техника ковка, инструментальная обработка, закалка

Место создания Новокузнецк, Россия

Размеры Длина — 14,7 см

Правообладатель изображений Кузнецкая крепость

Коллекция XVII–XVIII вв. Кузнецкий острог — г. Кузнецк. Раскопки разных лет

Реставраторы Щеглаков А.П.

№ Госкаталога 6540020

Дата создания XVII век

Техника ковка, инструментальная обработка, закалка

Место создания Новокузнецк, Россия

Размеры Длина — 14,7 см

Правообладатель изображений Кузнецкая крепость

Коллекция XVII–XVIII вв. Кузнецкий острог — г. Кузнецк. Раскопки разных лет

Реставраторы Щеглаков А.П.

№ Госкаталога 6540020

#17

Черта

#5

#12

Черта — специальный строительный инструмент для нанесения уровня при плотничьей работе. Он представляет собой стержень круглого сечения, согнутый в узкую дугу с расходящимися заостренными концами.

С помощью черты делали сруб для жилого дома или хозяйственного помещения. Само название инструмента указывает на то, что с его помощью на дерево наносились видимые границы паза, вырубаемые в дальнейшем топором. В каждом венце делали продольный паз, чтобы сруб был плотнее. Сначала чашку и паз выбирали в нижних горбах верхних бревен, что предохраняло деревянный сруб от загнивания из-за возможного попадания воды.

В XVII веке при строительстве срубов стали применять двойную припазовку: сверху и снизу. В традиционном деревянном домостроении Русского Севера была распространена самцовая конструкция кровли: бревна, укорачиваясь, поднимались до самого конька, а в самцы — бревенчатые обрубки, замыкающие треугольником чело избы, врубались длинные бревна — слеги, по которым на оба ската настилали тес.

Сибирские традиции домостроения во многом заимствованы именно у Русского Севера — оттуда родом было большинство русского населения Сибири в период ее освоения.

«Сначала берут, ложат простое бревно, круглое. Потом берут вот такую черту, ей прочерчивают. Это называется инструмент черта, это для… выбора паза. Проводят этой чертой по бревну и вот так вот ровненько ведут. Потом по этой черте с обоих сторон прочерчивают, с наружной и внутренней. Берут топор, переворачивают бревно, где прочерчены линии эти, и начинают выбирать паз — подгонять бревно на первый ряд. Это идет с первого ряда и пойдет так до самого верха…»

М.В. Новгородцев, житель деревни Шуево Омской области, в беседе с исследовательницей Ларисой Татауровой рассказал, как работают чертой

Веками оттачивая плотницкие навыки в деревянном домостроении и совершенствуя техники работы с деревом, народ пришел к тому, что простота и рациональность выработанных приемов позволяла русским плотникам возводить срубы в очень короткие сроки, а также перевозить деревянные постройки в разобранном виде и быстро собирать их в другом месте.

Технология изготовления самой черты была достаточно простой: с использованием обычных методов ковки горячего металла. В качестве сырья использовали низкоуглеродистую сырцовую сталь.

Данный предмет был обнаружен в результате археологического исследования Кузнецкого острога в объектах, расположенных около здания бывшего Уездного казначейства. Местами на нем просматривается коррозия металла и деформация поверхности.

С помощью черты делали сруб для жилого дома или хозяйственного помещения. Само название инструмента указывает на то, что с его помощью на дерево наносились видимые границы паза, вырубаемые в дальнейшем топором. В каждом венце делали продольный паз, чтобы сруб был плотнее. Сначала чашку и паз выбирали в нижних горбах верхних бревен, что предохраняло деревянный сруб от загнивания из-за возможного попадания воды.

В XVII веке при строительстве срубов стали применять двойную припазовку: сверху и снизу. В традиционном деревянном домостроении Русского Севера была распространена самцовая конструкция кровли: бревна, укорачиваясь, поднимались до самого конька, а в самцы — бревенчатые обрубки, замыкающие треугольником чело избы, врубались длинные бревна — слеги, по которым на оба ската настилали тес.

Сибирские традиции домостроения во многом заимствованы именно у Русского Севера — оттуда родом было большинство русского населения Сибири в период ее освоения.

«Сначала берут, ложат простое бревно, круглое. Потом берут вот такую черту, ей прочерчивают. Это называется инструмент черта, это для… выбора паза. Проводят этой чертой по бревну и вот так вот ровненько ведут. Потом по этой черте с обоих сторон прочерчивают, с наружной и внутренней. Берут топор, переворачивают бревно, где прочерчены линии эти, и начинают выбирать паз — подгонять бревно на первый ряд. Это идет с первого ряда и пойдет так до самого верха…»

М.В. Новгородцев, житель деревни Шуево Омской области, в беседе с исследовательницей Ларисой Татауровой рассказал, как работают чертой

Веками оттачивая плотницкие навыки в деревянном домостроении и совершенствуя техники работы с деревом, народ пришел к тому, что простота и рациональность выработанных приемов позволяла русским плотникам возводить срубы в очень короткие сроки, а также перевозить деревянные постройки в разобранном виде и быстро собирать их в другом месте.

Технология изготовления самой черты была достаточно простой: с использованием обычных методов ковки горячего металла. В качестве сырья использовали низкоуглеродистую сырцовую сталь.

Данный предмет был обнаружен в результате археологического исследования Кузнецкого острога в объектах, расположенных около здания бывшего Уездного казначейства. Местами на нем просматривается коррозия металла и деформация поверхности.

#13

Полное наименование Инструмент разметочный «Черта»

Дата создания XVII век

Техника ковка

Место создания Новокузнецк, Россия

Размеры Длина — 21,2, ширина — 5 см, диаметр 0,7 см

Правообладатель изображений Кузнецкая крепость

Коллекция XVII–XVIII вв. Кузнецкий острог — г. Кузнецк. Раскопки разных лет

Реставраторы Щеглаков А.П.

№ Госкаталога 2890424

Дата создания XVII век

Техника ковка

Место создания Новокузнецк, Россия

Размеры Длина — 21,2, ширина — 5 см, диаметр 0,7 см

Правообладатель изображений Кузнецкая крепость

Коллекция XVII–XVIII вв. Кузнецкий острог — г. Кузнецк. Раскопки разных лет

Реставраторы Щеглаков А.П.

№ Госкаталога 2890424

читать дальшескрыть

00:00

00:00

1x

1

Открыть в приложении

Поделиться