#1

Угловая арфа, Колыбель детская, Обувь детская

#4

#2

#5

Арфа — это семиструнный музыкальный щипковый инструмент древнего происхождения, простейшие типы которого были известны ещё в Древнем Египте и Вавилоне. На севере Западной Сибири была распространена у селькупов, обских угров, манси и хантов. Исследователи предполагают, что простейшие арфы, к которым относится и тобольский экземпляр, берут начало от охотничьих и боевых луков — на изобретение щипкового музыкального инструмента человека мог натолкнуть звук вибрирующей после выстрела тетивы.

Угловая арфа поступила в фонды музея в 1905 году от жителя Сургута Н.В. Евсеева. Мастер вырезал корпус инструмента из цельного куска дерева и придал ему форму плывущей птицы с головой коня — трапециевидной мордой с небольшими прямоугольными отростками-ушками. Уплощенный гриф-шея плавно переходит в полый корпус-туловище. На инструментах этого типа гриф чаще всего завершался вырезанной головой птицы, конь встречался крайне редко.

Среди народов манси арфа называется тоорсапт-юх, буквально в переводе с мансийского языка «с журавлиной шеей дерево», или «журавлиная шея из дерева». Северные ханты этот инструмент, очень похожий на мансийского собрата, называют тор-сапльюх. Основной секрет мастеров, делающих арфы, заключается в способе выбрать правильное дерево. Эти секреты передавали и передают сейчас из поколения в поколение. Обычно музыкальность дерева, в основном кедра или сосны, определяли зимой с помощью деревянного молотка. Затем подходящее дерево срубали, весной или летом сплавляли его по реке, высушивали и только потом делали из него арфу.

Угловая арфа поступила в фонды музея в 1905 году от жителя Сургута Н.В. Евсеева. Мастер вырезал корпус инструмента из цельного куска дерева и придал ему форму плывущей птицы с головой коня — трапециевидной мордой с небольшими прямоугольными отростками-ушками. Уплощенный гриф-шея плавно переходит в полый корпус-туловище. На инструментах этого типа гриф чаще всего завершался вырезанной головой птицы, конь встречался крайне редко.

Среди народов манси арфа называется тоорсапт-юх, буквально в переводе с мансийского языка «с журавлиной шеей дерево», или «журавлиная шея из дерева». Северные ханты этот инструмент, очень похожий на мансийского собрата, называют тор-сапльюх. Основной секрет мастеров, делающих арфы, заключается в способе выбрать правильное дерево. Эти секреты передавали и передают сейчас из поколения в поколение. Обычно музыкальность дерева, в основном кедра или сосны, определяли зимой с помощью деревянного молотка. Затем подходящее дерево срубали, весной или летом сплавляли его по реке, высушивали и только потом делали из него арфу.

Играли на такой арфе двумя руками: левой вели мелодию, а правой защипывали одну из нижних струн, издавая монотонные низкие звуки, придающие музыке торжественность. Струны инструмента натягивали с помощью колков в виде лопаточек, расположенных на грифе. По сведениям из этнографической литературы, между колками и декой могло быть натянуто от 5 до 13 струн из меди, бронзы или жил животных. На тобольском экспонате струны и перекладины отсутствуют.

Тембро-звуковые возможности арфы позволяли использовать её в сочетании с другими музыкальными инструментами. Частно на арфе аккомпанировали во время медвежьих праздников. В настоящее время на них уже почти не играют. Представить и воссоздать музыкальную культуру народа ханты можно только с помощью сохранившихся экземпляров.

#6

Дата создания: XIX век

Техника: дерево, железо, ткань, резьба, сверление, выдалбливание

Место создания: Сургут, Россия

Размеры: 71×18 см

Коллекция: Этнография народов Севера и сибирских татар

Правообладатель изображений: ГАУК ТО «ТМПО» структурное подразделение «Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник»

№ Госкаталога: 4109718

Техника: дерево, железо, ткань, резьба, сверление, выдалбливание

Место создания: Сургут, Россия

Размеры: 71×18 см

Коллекция: Этнография народов Севера и сибирских татар

Правообладатель изображений: ГАУК ТО «ТМПО» структурное подразделение «Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник»

№ Госкаталога: 4109718

#7

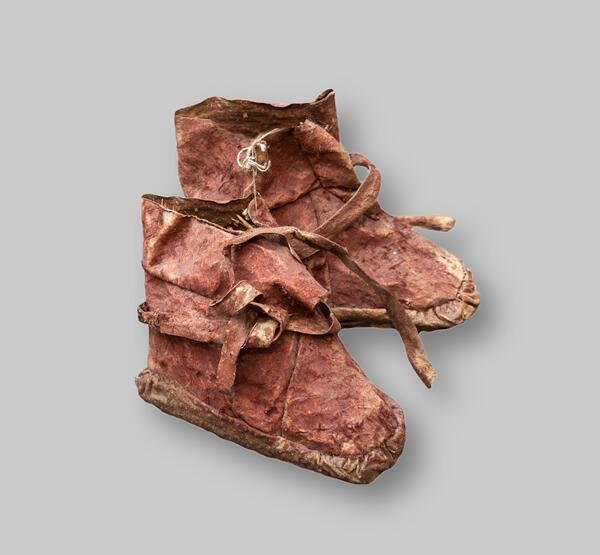

Обувь детская из кожи осетра

#8

#9

Детская пара обуви из коллекции Тобольского губернского музея сшита вручную мелким косым швом из кожи осетра. Такую обувь исследователи называют поршневидной — она состоит из нижней части, то есть поршня, и пришитого к нему голенища. Детали мастер соединял и прошивал сухожильными нитками. Поршень выкроил из одного куска осетровой кожи. Он составляет подошву, огибает ступню и носок, а на носке собран в мелкие складки. Голенище обуви низкое, верхний срез мастер оставил необработанным.

Обработку рыбьих кож упоминали еще в летописях XVII века, что остяки «…одеяние и обувь имеют с рыбьих кож, с осетров, стерлядей, с налимов или сомней…». Народы сибирского Севера промышляли рыбой безотходно: мясо рыбы шло в пищу, рыбий жир и требуха — для кожи и самодельного клея, рыбья чешуя использовалась для одежды, обуви и других бытовых мелочей. Кожа рыб обладала всеми необходимыми качествами для промысловой одежды — она легкая, прочная, защищает от ветра, не промокает, хорошо сохраняет тепло. А кожа отдельных видов рыб в несколько раз превосходит по прочности другие материалы. Для выделки кож использовали рыбий жир или печень, а также сухую золу. Обувь из рыбьей кожи не боится влаги и хорошо пропускает воздух.

Сама рыба имела огромное значение в духовной жизни хантов. У каждого был свой дух, например перед тем как съесть ту или иную рыбу, ханты просили духа дотронуться до еды и только потом они приступали к трапезе. Рыб делили на мужчин и женщин. Это определялось по внешним и внутренним качествам. К женским рыбам относился налим — она гладкая, с особой кожей. Осетр, стерлядь, нельма, муксун — это мужчины. Их нельзя резать женщине, особенно осетра. К каждой рыбе относились по-разному, например щуку называли черной и относились с пренебрежением, хотя ели довольно часто.

Процесс выделки рыбьей кожи был трудоемким и занимал много времени. Сначала с рыбы снимали чешую, затем кожу тщательно вычищали с обеих сторон и несколько раз промывали в воде, раскладывали на гладкой поверхности и оставляли на некоторое время сушиться. Сухая рыбья кожа становилась очень жесткой. Чтобы она стала мягче, рыбью кожу нескольких часов мяли на специальном станке костяными ножами, но в результате они лишалась многих ценных свойств. Сейчас многие традиционные промыслы и ремесла коренных народов ханты и манси практически утрачены, в том числе и технология выделки рыбьей кожи.

Обработку рыбьих кож упоминали еще в летописях XVII века, что остяки «…одеяние и обувь имеют с рыбьих кож, с осетров, стерлядей, с налимов или сомней…». Народы сибирского Севера промышляли рыбой безотходно: мясо рыбы шло в пищу, рыбий жир и требуха — для кожи и самодельного клея, рыбья чешуя использовалась для одежды, обуви и других бытовых мелочей. Кожа рыб обладала всеми необходимыми качествами для промысловой одежды — она легкая, прочная, защищает от ветра, не промокает, хорошо сохраняет тепло. А кожа отдельных видов рыб в несколько раз превосходит по прочности другие материалы. Для выделки кож использовали рыбий жир или печень, а также сухую золу. Обувь из рыбьей кожи не боится влаги и хорошо пропускает воздух.

Сама рыба имела огромное значение в духовной жизни хантов. У каждого был свой дух, например перед тем как съесть ту или иную рыбу, ханты просили духа дотронуться до еды и только потом они приступали к трапезе. Рыб делили на мужчин и женщин. Это определялось по внешним и внутренним качествам. К женским рыбам относился налим — она гладкая, с особой кожей. Осетр, стерлядь, нельма, муксун — это мужчины. Их нельзя резать женщине, особенно осетра. К каждой рыбе относились по-разному, например щуку называли черной и относились с пренебрежением, хотя ели довольно часто.

Процесс выделки рыбьей кожи был трудоемким и занимал много времени. Сначала с рыбы снимали чешую, затем кожу тщательно вычищали с обеих сторон и несколько раз промывали в воде, раскладывали на гладкой поверхности и оставляли на некоторое время сушиться. Сухая рыбья кожа становилась очень жесткой. Чтобы она стала мягче, рыбью кожу нескольких часов мяли на специальном станке костяными ножами, но в результате они лишалась многих ценных свойств. Сейчас многие традиционные промыслы и ремесла коренных народов ханты и манси практически утрачены, в том числе и технология выделки рыбьей кожи.

#10

Дата создания: вторая половина XIX — начало XX века

Техника: кожа осетра, ручное шитье

Место создания: Березовский округ Тобольской губернии, Россия

Размеры: 15×8 см

Коллекция: Этнография народов Севера и сибирских татар

Правообладатель изображений: ГАУК ТО «ТМПО» структурное подразделение «Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник»

№ Госкаталога: 10585037, 10585270

Техника: кожа осетра, ручное шитье

Место создания: Березовский округ Тобольской губернии, Россия

Размеры: 15×8 см

Коллекция: Этнография народов Севера и сибирских татар

Правообладатель изображений: ГАУК ТО «ТМПО» структурное подразделение «Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник»

№ Госкаталога: 10585037, 10585270

#11

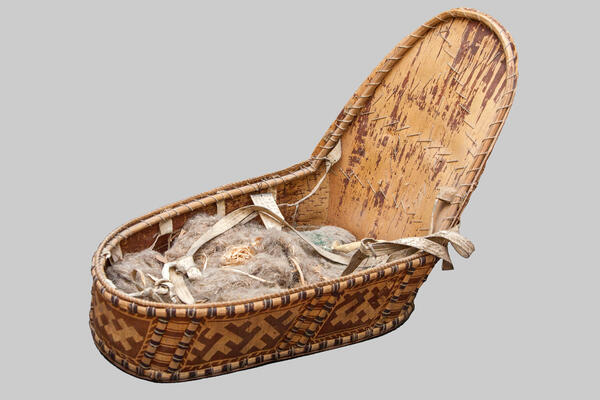

Колыбель детская

#12

#13

Хантыйская дневная колыбель для ребенка из этнографической коллекции Тобольского губернского музея сделана из бересты и украшена простым геометрическим орнаментом. Как правило, постоянные колыбели, в которых ребенок мог жить до трех лет, делали мужчины уже после рождения малыша. До этого он жил во временной люльке, сделанной матерью.

Эту колыбель сделали из трех частей — берестяных овального дна, бортов и спинки. На края плоского дна мастер постелил полоску ровдуги — сыромятной кожи. Верхний и нижний края бортов, а также спинку он укрепил черемуховыми прутами и дополнительными планками. К колыбели приделаны петли, через которые можно было продевать кожаные ремни. Узоры, которыми украшена колыбель, сделаны в технике выскабливания — одной из самых распространенных у хантов.

Существовали дневные колыбели двух типов: деревянная со спинкой и берестяная со спинкой, украшенная узорами. На спинку, под головку ребенка, прикрепляли мягкую шкурку. Внутрь колыбели на берестяную подстилку мать насыпала размельченные древесные гнилушки. Они хорошо впитывали влагу и оставляли приятный запах. При намокании их убирали, но складывать их можно было только в определенных местах. Нельзя, например, класть их под растущее дерево, иначе ребенок будет качаться от ветра. К колыбелям относились по-особенному: счастливую берегли и передавали из поколения в поколение, а ту, в которой дети умирали, уносили подальше в лес. На берестяную колыбель вместе с другими узорами наносили изображение глухаря — хранителя сна.

Ребенок практически жил в своей колыбели до трех лет. Он не только спал в ней, но нередко сидел днем. Чтобы покормить ребенка, мать ставила колыбель себе на колени, а когда нужно было уйти, подвешивала ее за ременные петли к шесту чума либо к крюку в потолке избушки. Можно было сидеть и работать рядом, качая колыбель ногой, продетой в петлю. При пеших переходах ее несли за спиной, соединив ременные петли на груди, а на время остановки в лесу подвешивали к наклонному дереву повыше от земли, где меньше мошки и не может заползти змея. В поездке на оленях или собаках мать ставила колыбель на свою нарту. Если ребенка оставляли дома одного, то в колыбель для охраны от злых духов клали символ огня — нож либо спички.

Эту колыбель сделали из трех частей — берестяных овального дна, бортов и спинки. На края плоского дна мастер постелил полоску ровдуги — сыромятной кожи. Верхний и нижний края бортов, а также спинку он укрепил черемуховыми прутами и дополнительными планками. К колыбели приделаны петли, через которые можно было продевать кожаные ремни. Узоры, которыми украшена колыбель, сделаны в технике выскабливания — одной из самых распространенных у хантов.

Существовали дневные колыбели двух типов: деревянная со спинкой и берестяная со спинкой, украшенная узорами. На спинку, под головку ребенка, прикрепляли мягкую шкурку. Внутрь колыбели на берестяную подстилку мать насыпала размельченные древесные гнилушки. Они хорошо впитывали влагу и оставляли приятный запах. При намокании их убирали, но складывать их можно было только в определенных местах. Нельзя, например, класть их под растущее дерево, иначе ребенок будет качаться от ветра. К колыбелям относились по-особенному: счастливую берегли и передавали из поколения в поколение, а ту, в которой дети умирали, уносили подальше в лес. На берестяную колыбель вместе с другими узорами наносили изображение глухаря — хранителя сна.

Ребенок практически жил в своей колыбели до трех лет. Он не только спал в ней, но нередко сидел днем. Чтобы покормить ребенка, мать ставила колыбель себе на колени, а когда нужно было уйти, подвешивала ее за ременные петли к шесту чума либо к крюку в потолке избушки. Можно было сидеть и работать рядом, качая колыбель ногой, продетой в петлю. При пеших переходах ее несли за спиной, соединив ременные петли на груди, а на время остановки в лесу подвешивали к наклонному дереву повыше от земли, где меньше мошки и не может заползти змея. В поездке на оленях или собаках мать ставила колыбель на свою нарту. Если ребенка оставляли дома одного, то в колыбель для охраны от злых духов клали символ огня — нож либо спички.

#14

Дата создания: вторая половина XIX — начало XX века

Техника: береста, черемуха

Размеры: 26×12×40 см

Коллекция: Этнография народов Севера и сибирских татар

Правообладатель изображений: ГАУК ТО «ТМПО» структурное подразделение «Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник»

№ Госкаталога: 13502786

Техника: береста, черемуха

Размеры: 26×12×40 см

Коллекция: Этнография народов Севера и сибирских татар

Правообладатель изображений: ГАУК ТО «ТМПО» структурное подразделение «Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник»

№ Госкаталога: 13502786

читать дальшескрыть

00:00

00:00

1x

Угловая арфа, Колыбель детская, Обувь детская

Коллекция

Выставка

2

Открыть в приложении

Поделиться