Свои ранние работы Валерий Яковлевич Вереньёв писал масляными красками, однако, открыв для себя пастель и оценив широкие возможности этого материала, стал работать исключительно с ним.

Чистый цвет, свободный от влияния связующих элементов, издавна привлекал мастеров живописи. Для изготовления пастели используют красящие пигменты, истолченные до состояния муки. Формуются готовые мелки с добавлением минимального количества воды (для «сухой пастели»), масла или воска.

Пастель с равным успехом работает в живописи и графике. В первом случае художник располагает разноцветные мелкие штрихи рядом, подобно мазкам или точкам пуантилистов, или растушевывает их, пройдясь пальцами или мягкой кисточкой. Для получения графического изображения формы наносят с помощью легких воздушных штрихов кончиком острого мелка и очерчивают гибкой контурной линией, оставляя пространство бумаги как еще один цветовой акцент.

В конце 1980-х годов Валерий Яковлевич Вереньёв приехал в село Новая Тамбовка писать портреты строителей: в этих местах собирались возводить азотно-туковый комбинат и город Боневур. В итоге строительство было заморожено, но художник решил остаться на новом месте. Годы спустя он отмечал: «Здесь и воздух, и освещение другие. Цвета… ярче, чем в городе». Окрестностям Нижнетамбовского Валерий Яковлевич посвятил немало пейзажей.

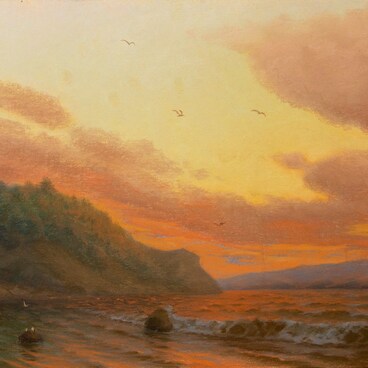

Картина «Утро в Дурале» в полной мере демонстрирует возможности пастельной живописи. В первую очередь это касается изображения неба — любимого мотива Вереньёва-пейзажиста. Именно небу на полотне отведено главное место. Мягкие штрихи придают пространству цельность и одновременно воздушность. По лимонно-оранжевым тонам угадывается наступление утра. Первые лучи солнца только начинают пробиваться сквозь сумрак: передний и задний планы картины погружены в тень, и только в центре художник высветлил изображение. Особое романтическое настроение создают клубящиеся над рекой облака.

Пастельная живопись созвучна и душевному строю Валерия Яковлевича, его чуткой и лиричной натуре.

Наименование: Утро в Дурале

Автор: Вереньёв Валерий Яковлевич

Дата создания: 2009 год

Техника: картон, пастель

Место создания: Россия

Размеры: 42,5×60 см

Нанайская девушка в наряде невесты

Дмитрий Андреевич Гутов попал в Комсомольск-на-Амуре в возрасте семи лет: семья переехала сюда из села Травны Новосибирской области. С детства будущий художник наблюдал за тем, как мать и сестры плетут кружево, любовался иконами бабушки-староверки.

Окончание общеобразовательной школы пришлось на начало военных лет, и вчерашний выпускник устроился работать художником в ковровый цех. В 1944 году поступил в мореходное училище Николаевска-на-Амуре, затем отправился учиться в Киев. Там Гутов окончил художественную школу (1946–1949 годы) и Государственный художественный институт, о преподавателях которого всегда вспоминал с благодарностью.

В 1954 году Дмитрий Гутов вернулся на Дальний Восток, чтобы собрать материал для дипломной работы — историко-этнографической картины «За долги».

Заслужить авторитет среди коренных нанайцев ему помогла природная тяга к соперничеству: молодой художник вызвался потягаться в меткости с охотниками и неожиданно одержал победу. В дальнейшем он досконально изучил местные обычаи, создал много ярких, колоритных образов.

Героиня картины «Нанайская девушка в наряде невесты», судя по яркой дорогой ткани халата и броским украшениям, принадлежит к зажиточному роду. Взгляд девушки устремлен в сторону и вниз — не на зрителя и даже не на свадебный букет в руках; художник сумел мастерски передать ее светлую, чуть печальную отрешенность и погруженность в мысли о предстоящей жизни в новой семье.

Полный цикл обрядов сватовства и бракосочетания у нанайцев мог длиться до нескольких лет. Иногда будущих жениха и невесту обручали еще младенцами; также семья жениха могла взять четырех-шестилетнюю девочку и до 16-17 лет (брачного возраста) воспитывать в традициях своего рода. Овдовевший мужчина мог взять в жены младшую сестру умершей супруги. Допускалась большая, до 25 лет, разница в возрасте, причем старше могли быть как он, так и она.

Обычно свадебная история начиналась с выбора невесты для взрослого сына и «мэдэлику» — когда у родителей невесты испрашивали разрешения на сватовство. Соглашаться сразу считалось неприличным, и переговоры шли около недели, последнее слово оставалось за матерью. На второй встрече — «енгси» — договаривались о размере калыма; на третью встречу — «дэгбэлику» — калым привозили и обсуждали переезд девушки в дом будущего мужа. Только после этого наступал праздник — свадебный пир (сарин) с жертвоприношениями, обрядами, направленными на деторождение, богатство и преодоление трудностей, различные состязания.

Наименование: Нанайская девушка в наряде невесты

Автор: Гутов Дмитрий Андреевич

Дата создания: до 1973 года

Техника: холст, масло

Место создания: СССР

Размеры: 49×29,5 см