Венчание — это церковное таинство, которым освящается брак. Во время церемонии на головы будущих супругов возлагаются специальные венцы. Иногда близкие жениха и невесты держат их над головами пары.

Венец был обязательным атрибутом бракосочетания еще у древних народов. Венок невесты упоминается в Ветхом Завете. Кроме того, есть сведения, что с V столетия сами венцы, сплетенные из цветов и ветвей, были частью церковного благословения брака. На Руси верующие использовали обручи, напоминающие девичью повязку, а в описаниях иностранцев упоминаются деревянные и лубочные изделия. На Русском Севере в XVII–XVIII веках часто встречались венцы из бересты.

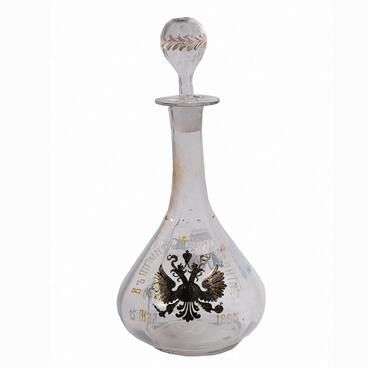

В коллекции музея хранится обруч с чередующимися острыми и круглыми зубцами. Перекрестье в его верхней части похоже на четырехконечный крест.

В центре обруча художник написал Богородицу — это говорит о том, что венец женский. На мужском обычно изображали образ Спасителя.

Разные изображения Богоматери с Младенцем принято делить на определенные типы. На венце — Богоматерь Знамение: этот тип отличается тем, что Богородица воздевает руки в позе молитвы, а Младенца изображают в круге на груди Девы. Живописец сделал акцент именно на втором символе. Младенец Христос на лоне Богородицы напоминает о величайшем чуде Боговоплощения, когда Невместимый Бог вместился в человеческое тело.

По сторонам от Богоматери расположились супружеские пары, символизирующие достойный брак. Справа видны Адам и Ева — первая супружеская чета, созданная Богом. Слева Иоаким и Анна — родители Пресвятой Богородицы. Их отношения стали символом чистого союза. За праведную жизнь Господь вознаградил пожилую бездетную пару рождением ребенка.

Все изображения выполнены в иконописной технике и сопровождаются надписями.

Раньше венец находился в коллекции Капитона Колпакова — основателя Каргопольского музея. Согласно записи в Книге поступления 1920-х годов, этот предмет привез его родственник, побывавший в Выговском Даниловом монастыре в Повенецком уезде — он считается крупным старообрядческим центром. Местные ремесленники славились искусным медным литьем и росписями, их работы пользовались спросом не только в среде старообрядцев.

Венец был обязательным атрибутом бракосочетания еще у древних народов. Венок невесты упоминается в Ветхом Завете. Кроме того, есть сведения, что с V столетия сами венцы, сплетенные из цветов и ветвей, были частью церковного благословения брака. На Руси верующие использовали обручи, напоминающие девичью повязку, а в описаниях иностранцев упоминаются деревянные и лубочные изделия. На Русском Севере в XVII–XVIII веках часто встречались венцы из бересты.

В коллекции музея хранится обруч с чередующимися острыми и круглыми зубцами. Перекрестье в его верхней части похоже на четырехконечный крест.

В центре обруча художник написал Богородицу — это говорит о том, что венец женский. На мужском обычно изображали образ Спасителя.

Разные изображения Богоматери с Младенцем принято делить на определенные типы. На венце — Богоматерь Знамение: этот тип отличается тем, что Богородица воздевает руки в позе молитвы, а Младенца изображают в круге на груди Девы. Живописец сделал акцент именно на втором символе. Младенец Христос на лоне Богородицы напоминает о величайшем чуде Боговоплощения, когда Невместимый Бог вместился в человеческое тело.

По сторонам от Богоматери расположились супружеские пары, символизирующие достойный брак. Справа видны Адам и Ева — первая супружеская чета, созданная Богом. Слева Иоаким и Анна — родители Пресвятой Богородицы. Их отношения стали символом чистого союза. За праведную жизнь Господь вознаградил пожилую бездетную пару рождением ребенка.

Все изображения выполнены в иконописной технике и сопровождаются надписями.

Раньше венец находился в коллекции Капитона Колпакова — основателя Каргопольского музея. Согласно записи в Книге поступления 1920-х годов, этот предмет привез его родственник, побывавший в Выговском Даниловом монастыре в Повенецком уезде — он считается крупным старообрядческим центром. Местные ремесленники славились искусным медным литьем и росписями, их работы пользовались спросом не только в среде старообрядцев.