Височные кольца были одним из самых распространенных украшений в древности. Чаще всего их крепили к головному убору при помощи лент или ремешков. Иногда цепляли дужками прямо за ткань убора, вплетали в волосы или продевали в мочки ушей, как серьги. Однако такие способы ношения встречались реже, а серьги у славян были мало распространены: их носили те, кто был знаком с иноземными традициями.

Височные кольца, Привески, Подвески

Время создания

X–XIII века

Техника

Бронза, латунь, серебро, литье, чеканка, ковка

Коллекция

Выставка

0

Открыть в приложении#1

Височные кольца

#2

#3

Некоторые женщины носили височные кольца не парами, а целыми каскадами. Их закрепляли на ленте так, чтобы из украшений получалась длинная цепочка, которая могла достигать плеч. Иногда кольца дополняли мелкими привесками — бубенцами или монетами.

#4

Такие украшения в Средние века были популярны в Византии и странах Западной Европы. Но чаще всего они встречались у славян. Форма колец у разных племен различалась. Украшения с тремя бусинами носили дреговичи, витые спирали — северяне, серповидные подвески с завязанными концами — кривичи.

Семилучевые височные кольца предпочитали женщины племени радимичей, которое жило на территории современных Курской и Брянской областей. Первые украшения такого типа нашли на берегу реки Десны в 1886 году. С тех пор археологи называют этот вид колец деснинским.

#5

Как и большинство других украшений, височные кольца считались оберегами, которые защищали женщину от злых сил, помогали ей обрести семейное счастье и родить здоровых детей. Девочки-подростки, не достигшие брачного возраста, таких колец обычно не носили или надевали самые простые проволочные подвески. Девушки и молодые замужние женщины, напротив, обильно украшали головные уборы сложными металлическими изделиями. Чем старше становилась женщина, тем меньше колец она носила на висках. Часто матери передавали свои украшения дочерям.

#6

Височные украшения, которые хранятся в Брянском краеведческом музее, отлиты из латуни — сплава меди с оловом. Изготовили их между XI и XIII веками. Внешний край колец украшают семь лучей, каждый из которых заканчивается шариком. По внутреннему краю украшения расположены семь маленьких треугольных зубчиков. Дужка у кольца не сплошная, а разомкнутая: вероятно, в этом месте раньше находилась застежка, или же украшение крепили прямо за свободные края.

#7

#8

Монета-привеска из Византии

#9

Серебряную монету-привеску с двумя отверстиями нашли в кургане под селом Кветунь Брянской области. На этой территории располагался второй по величине славянский некрополь в России: в него входили более 260 захоронений. После Великой Отечественной войны Кветунские курганы исследовали археологи из города Трубчевска. Руководил ими директор Трубчевского краеведческого музея Василий Падин. Во время раскопок в 145 курганах нашли предметы X–XIII веков.

#11

Особенно богатыми были женские захоронения: в них обнаружили височные кольца радимичей и северян, перстни, браслеты, застежки-фибулы, бусины из стекла и драгоценных камней. Мужчин хоронили скромнее: археологи нашли в основном пряжки и наборные металлические бляхи с поясов, оружие и инструменты.

Серебряный византийский милиарисий обнаружили в захоронении женщины средних лет, погребенной по христианскому обряду. Ее шею украшало ожерелье из разноцветного бисера и позолоченных стеклянных бусин. Монета крепилась к нему двумя бронзовыми колечками в качестве привески.

#12

Монета-привеска из Византии (аверс).

#10

Византийские деньги встречались на Руси в IX–XII веках, но расплачивались ими редко. Чаще всего монеты из золота, серебра и меди использовали как подвески к украшениям. Кроме того, их носили вместо нательных крестов, поскольку на аверсах — лицевых сторонах таких монет — чеканили изображения христианских символов.

#13

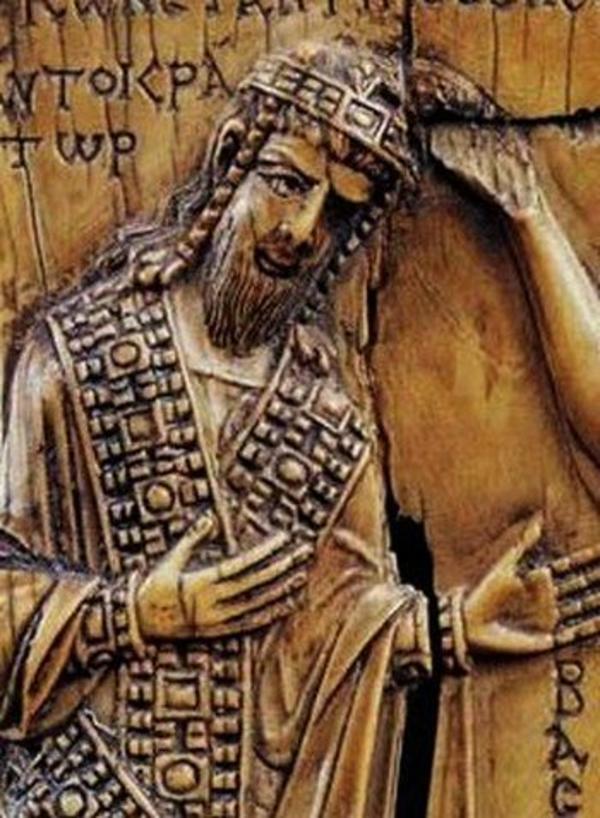

Милиарисий из Кветунского захоронения изготовили во времена Константина VII Порфирогенета — Багрянородного. Император занимал византийский престол дважды — с 913-го по 920-й и с 945-го по 959-й годы. На момент первой коронации Константину исполнилось всего 8 лет, и регентом при нем стал патриарх Николай Мистик. В 920 году власть захватил тесть императора — глава византийского флота Роман I Лакапин. Формально его объявили соправителем Константина. Только через 25 лет престол вернулся к Порфирогенету.

#14

Серебряная монета из Кветунского кургана почти не успела стереться. По этому признаку археологи определили, что ее владелицу похоронили не позднее последней трети Х века.

#15

Монета-привеска из Византии (реверс).

#16

На лицевой стороне милиарисия был изображен христианский крест, составленный из трилистников.

#17

Портрет Константина VII Порфирогенета. Кость, резьба, 945 год нашей эры. Источник: wikimedia.org

Чеканная надпись на обороте — реверсе — означала: «Константин Порфирогенет и кесарь Роман Богом данные басилевсы ромеев». Слово «басилевс» означало «царственный»: такой титул носили византийские императоры. «Ромеями» себя называли византийцы.

#18

В начале надписи на монете располагался малый крест: таким образом в христианской традиции обозначали благословение тем, кто был упомянут в записи.

#19

#21

Подвески с изображением головы быка

#22

Круглые подвески с изображением бычьей головы археологи нашли в курганах племени радимичей. Такие украшения служили привесками к ожерельям или височным кольцам, носить их могли как мужчины, так и женщины.

#23

Древние славяне почитали быка или тура как воплощение Перуна — верховного божества, повелителя грома и молний. Бык также символизировал смелость, мужскую силу, плодородие. Его рога считались сильными оберегами от врагов, болезней и ядов, поэтому из них делали сосуды для питья, рукоятки ножей, накладки на луки. Женщины верили, что амулеты с изображением бычьей головы помогают родить здоровых сыновей.

#24

Подвески отливали из латуни — сплава меди с цинком, более долговечного, чем чистый металл. На Руси цинк не добывали: в те времена его покупали у скандинавских и прибалтийских племен. На готовых подвесках чеканили изображение при помощи специальных инструментов.

Голова быка на подобных украшениях занимает весь центр круга. Она крупнее, чем остальные символы на подвеске. Изображали ее достаточно детально: на каждом изделии хорошо видны очертания бычьей морды, выпуклые глаза и ноздри, длинные рога. На лбу заметен символ в форме двойного треугольника, который развернут вершиной вниз.

#25

По краю привеску украшали ложной зернью — мелкими шариками из латунной проволоки. Историки предположили, что количество шариков соответствует числу недель в году. Сверху делали дужку, в которую продевали металлическое колечко или шнурок.

#28

Вокруг бычьей головы на подвесках древние мастера изобразили семь женских силуэтов. Фигурки расположены на поле подвески хаотично: одни находятся по сторонам от быка, другие — между его рогами, причем один из силуэтов перевернут вверх ногами.

#29

Археолог Борис Рыбаков предполагал, что на таких привесках схематично изображали древний обряд «турицы», который бытовал у южнославянских и белорусских племен. Праздник в честь тура устраивали зимой, примерно в середине января по современному календарю. Парни в этот день наряжались быками и проводили особые ритуалы, которые символизировали плодородие и здоровье.

#30

#31

Привески-лунницы

#32

В Брянском краеведческом музее хранится коллекция привесок с символическими изображениями луны и солнца. В древности они считались оберегами для славянских женщин. Такими привесками украшали ожерелья, головные уборы и височные кольца, иногда носили их как серьги. В курганах их часто находили комплектами по 10–13 штук.

#33

Коллекцию передал в музей археолог и краевед Федор Заверняев. Все привески были обнаружены в 1970-х годах на раскопках курганов под деревней Пеклино Дубровского района Брянской области. Заверняев установил, что украшения были изготовлены между X и XII веками. В то время на Руси христианство сочеталось с языческими верованиями: люди могли одновременно носить древние амулеты и медальоны с изображениями святых.

#34

В Пеклинских курганах нашли и другие женские украшения из бронзы — браслеты, ожерелья, кольца, пряжки для одежды. Все эти предметы были изготовлены в XI–XIII веках. Археологи передали их в музейные коллекции Брянской области.

#35

Привеску в форме полумесяца с опущенными вниз рожками называли лунницей. Она считалась сильным женским оберегом, символизировала плодородие. Лунницы бывали разной формы и размера. На Брянщине чаще всего носили литые привески с широкими рожками. Украшали их геометрическим орнаментом из линий, который олицетворял вспаханное поле. На некоторых лунницах сохранилась ложная зернь — отделка из мелких шариков. Их катали из проволоки вручную, а затем припаивали к украшению.

#36

После крещения Руси лунницу стали носить как символ Божией Матери. Иногда на таких оберегах изображали крест. Богородицу почитали как покровительницу всего рода человеческого, особенно детей и женщин. Ей часто молились о благополучии в семье, рождении здоровых детей и исцелении больных.

#37

На круглых привесках изображали солнце, которое считалось символом света, тепла и жизни. Украшения с солярными (солнечными) знаками могли носить как женщины, так и мужчины. Иногда их надевали и на детей: считалось, что такой оберег защищает от злых сил, болезней и недоброжелателей. Солярные символы, как и лунницы, украшали резьбой и ложной зернью.

#38

Привески-амулеты чаще всего делали из бронзы: этот металл был самым распространенным и доступным. Археологи находили в курганах и изделия из бронзово-серебряного сплава. Лунницы и солярные знаки из чистого серебра встречались редко: их носили только женщины из богатых и знатных семей.

#39

ГБУК «Брянский государственный краеведческий музей»

читать дальшескрыть

00:00

00:00

1x

Височные кольца, Привески, Подвески

Время создания

X–XIII века

Техника

Бронза, латунь, серебро, литье, чеканка, ковка

Коллекция

Выставка

0

Открыть в приложении

Поделиться