#1

Замок ружейный, картечные пули, гиря кистеня

#11

#2

#5

Замок кремневого ружья начала XIX века, найденный в деревне Сосновка Крапивинского района Кемеровской области, по типологии относится к французским батарейным. У замка сохранилась боевая пружина, переднее колено спускового механизма и другие детали, но курок и огниво были утрачены.

В некоторых источниках подобные замки называют французскими, или замками французского образца, потому, что их изобретателем считали королевского художника и оружейника Марэн ле Буржуа из нормандского городка Лизье. Изобретатель удачно объединил преимущества средиземноморского и балтийского замков в одном.

Курок замка располагался с наружной стороны замочной доски, а боевая пружина — с внутренней. Боевая пружина воздействовала на курок через специальную деталь — лодыжку. С одной стороны лодыжки был выступ для хвостовой части боевой пружины, а с другой стороны располагались выступы для фиксации курка на боевом и предохранительном взводе. Взводить курок можно было с помощью части спускового механизма — шептала.

В более ранних конструкциях замков шептало располагали горизонтально. Позднее его заменили на вертикальное, что существенно облегчило спуск курка. Личинка лодыжки фиксировала внутри замка саму лодыжку и спусковой рычаг. К замочной доске ее прикрепляли винтами.

Со временем из поздних разработок кремневых замков заимствовали батарею — узел, который объединил крышку пороховой полки с огнивом. Это существенно упростило конструкцию замка и повысило его надежность. В таком замке у крышки пороховой полки была собственная V-образная пружина с наружной стороны замочной доски.

У замка был и ряд недостатков. Энергичный удар курка по батарее сотрясал оружие и не способствовал кучности стрельбы. Надежность воспламенения во многом зависела от правильной установки кремня в губки курка и его заточки. А применение вертикального шептала привело к тому, что спуск стал мягким — из-за этого оружие было недостаточно безопасным.

Кроме того, у кремневого оружия были недостатки, свойственные любому другому дульнозарядному: воздействие на затравочный порох ветра и атмосферных осадков, вероятность получения ожога от воспламенения затравочного пороха, а также прорывавшимися из запального отверстия пороховыми газами. Однако простота и надежность конструкции ударного кремневого батарейного замка позволили несколько столетий использовать его в военном, гражданском и охотничьем оружиях.

В некоторых источниках подобные замки называют французскими, или замками французского образца, потому, что их изобретателем считали королевского художника и оружейника Марэн ле Буржуа из нормандского городка Лизье. Изобретатель удачно объединил преимущества средиземноморского и балтийского замков в одном.

Курок замка располагался с наружной стороны замочной доски, а боевая пружина — с внутренней. Боевая пружина воздействовала на курок через специальную деталь — лодыжку. С одной стороны лодыжки был выступ для хвостовой части боевой пружины, а с другой стороны располагались выступы для фиксации курка на боевом и предохранительном взводе. Взводить курок можно было с помощью части спускового механизма — шептала.

В более ранних конструкциях замков шептало располагали горизонтально. Позднее его заменили на вертикальное, что существенно облегчило спуск курка. Личинка лодыжки фиксировала внутри замка саму лодыжку и спусковой рычаг. К замочной доске ее прикрепляли винтами.

Со временем из поздних разработок кремневых замков заимствовали батарею — узел, который объединил крышку пороховой полки с огнивом. Это существенно упростило конструкцию замка и повысило его надежность. В таком замке у крышки пороховой полки была собственная V-образная пружина с наружной стороны замочной доски.

У замка был и ряд недостатков. Энергичный удар курка по батарее сотрясал оружие и не способствовал кучности стрельбы. Надежность воспламенения во многом зависела от правильной установки кремня в губки курка и его заточки. А применение вертикального шептала привело к тому, что спуск стал мягким — из-за этого оружие было недостаточно безопасным.

Кроме того, у кремневого оружия были недостатки, свойственные любому другому дульнозарядному: воздействие на затравочный порох ветра и атмосферных осадков, вероятность получения ожога от воспламенения затравочного пороха, а также прорывавшимися из запального отверстия пороховыми газами. Однако простота и надежность конструкции ударного кремневого батарейного замка позволили несколько столетий использовать его в военном, гражданском и охотничьем оружиях.

#6

Полное наименование: Замок ружейный

Дата создания: начало XIX века

Техника: слесарная работа, ковка, клёпка, сборка

Место создания: Россия

Размеры: 16,3×3,8×3,9 см

Правообладатель изображений: Кузнецкая крепость

Коллекция: Оружейный фонд музея Кузнецкая крепость

Реставраторы: Щеглаков А.П.

№ Госкаталога: 10516349

Дата создания: начало XIX века

Техника: слесарная работа, ковка, клёпка, сборка

Место создания: Россия

Размеры: 16,3×3,8×3,9 см

Правообладатель изображений: Кузнецкая крепость

Коллекция: Оружейный фонд музея Кузнецкая крепость

Реставраторы: Щеглаков А.П.

№ Госкаталога: 10516349

#12

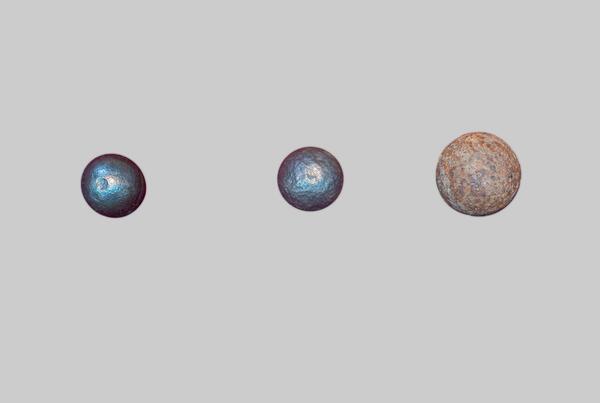

Картечные пули

#3

#7

В Оружейном фонде музея Кузнецкая крепость хранятся картечные пули — снаряды для стрельбы из артиллерийских орудий. Картечь не имеет ни разрывного заряда, ни трубки для его воспламенения. При выстреле из орудия под давлением пороховых газов оболочка разрывается и пули вылетают из дула снопом. Составной элемент картечного снаряда — чугунный литой шар с неровной поверхностью диаметром 4 сантиметра. Картечные пули были найдены в Кузнецке на месте «Болотной цитадели» — укрепления конца XVIII — начала XIX века.

В 1621 году в России вышел «Устав ратных, пушечных и других дел, касающихся до военной науки», составленный Онисимом Михайловым. В него вошли 663 «указа», в которых достаточно подробно были описаны состояние, организация и боевое использования артиллерии. Автор также упомянул в труде о снаряжении снарядов порохом и «грановитым железным дробом» — «по горсти дроба на фунт пороха». Можно предположить, что скорее всего речь шла о прототипе картечной гранаты или шрапнельного снаряда.

В этот период артиллерийские орудия были дульнозарядными, с гладким каналом ствола. Их заряжали сплошными чугунными ядрами, чугунными сферическими пороховыми снарядами, начиненными черным дымным ружейным порохом, а также картечью. Боеприпасы, весившие до пуда (16,38 килограммов) в русской артиллерии называли гранатами, а больше пуда — бомбами.

В 1784 году офицер британской армии Генри Шрапнель предложил усовершенствовать гранаты и бомбы, разместив внутри их корпусов сферические пули вперемешку с порохом. Кроме того, важной особенностью орудий, использующих подобные боеприпасы, было то, что длину запальной трубки можно было изменить перед самим выстрелом. Это позволяло примерно рассчитать траекторию и время подрыва снаряда. Предполагалось использовать такие боеприпасы в основном против конницы и пехоты. Однако Британское военное ведомство приняло предложенный боеприпас на вооружение только в ноябре 1803 года.

Картечь оказалась особенно действенной при смене боевой тактики на открытой местности с линейной на перпендикулярную. Пули, уложенные в легкосгораемый каркас, разлетались в определенном секторе от ствола орудия и наносили противнику максимальный урон.

В 1621 году в России вышел «Устав ратных, пушечных и других дел, касающихся до военной науки», составленный Онисимом Михайловым. В него вошли 663 «указа», в которых достаточно подробно были описаны состояние, организация и боевое использования артиллерии. Автор также упомянул в труде о снаряжении снарядов порохом и «грановитым железным дробом» — «по горсти дроба на фунт пороха». Можно предположить, что скорее всего речь шла о прототипе картечной гранаты или шрапнельного снаряда.

В этот период артиллерийские орудия были дульнозарядными, с гладким каналом ствола. Их заряжали сплошными чугунными ядрами, чугунными сферическими пороховыми снарядами, начиненными черным дымным ружейным порохом, а также картечью. Боеприпасы, весившие до пуда (16,38 килограммов) в русской артиллерии называли гранатами, а больше пуда — бомбами.

В 1784 году офицер британской армии Генри Шрапнель предложил усовершенствовать гранаты и бомбы, разместив внутри их корпусов сферические пули вперемешку с порохом. Кроме того, важной особенностью орудий, использующих подобные боеприпасы, было то, что длину запальной трубки можно было изменить перед самим выстрелом. Это позволяло примерно рассчитать траекторию и время подрыва снаряда. Предполагалось использовать такие боеприпасы в основном против конницы и пехоты. Однако Британское военное ведомство приняло предложенный боеприпас на вооружение только в ноябре 1803 года.

Картечь оказалась особенно действенной при смене боевой тактики на открытой местности с линейной на перпендикулярную. Пули, уложенные в легкосгораемый каркас, разлетались в определенном секторе от ствола орудия и наносили противнику максимальный урон.

#8

Полное наименование: Картечные пули

Дата создания: конец XVIII века — начало XIX века

Техника: литье

Место создания: Россия

Размеры: диаметр — 4 см

Коллекция: Оружейный фонд музея Кузнецкая крепость

Правообладатель изображений: Кузнецкая крепость

Реставраторы: Щеглаков А.П.

№ Госкаталога: 10800535

Дата создания: конец XVIII века — начало XIX века

Техника: литье

Место создания: Россия

Размеры: диаметр — 4 см

Коллекция: Оружейный фонд музея Кузнецкая крепость

Правообладатель изображений: Кузнецкая крепость

Реставраторы: Щеглаков А.П.

№ Госкаталога: 10800535

#13

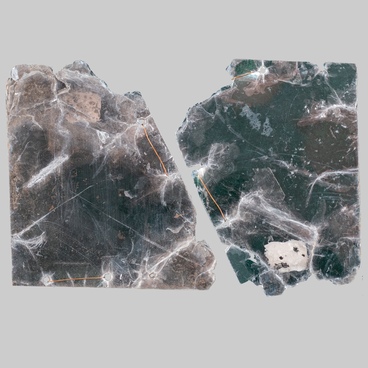

Гиря кистеня

#4

#9

Гиря кистеня, хранящаяся в музее, была найдена при археологических раскопках в деревне Шестаки Беловского района Кемеровской области. По форме это уплощенный сверху и снизу многогранник с цилиндрическим отверстием внутри.

Кистень — холодное оружие ближнего боя, состоящее из нескольких частей. Гиря представляет собой тяжелый железный кованый груз со сквозным отверстием, куда предположительно крепился подвес: ремень, цеп или крепкая веревка. Цеп мог соединяться с деревянной рукоятью — кистенищем. Гиря напоминает гири простейших рычажных весов — безменов. Так как отверстие разношено, можно предположить, что гиря либо использована повторно, либо сразу выкована для кистеня.

Кистень с металлической гирей на Руси был наиболее распространен в XII–XIII веках. По данным советского и российского археолога Анатолия Кирпичникова, в Древней Руси кистень прежде всего относился к предметам вооружения конного воина и выполнял роль вспомогательного оружия. В короткой схватке с конным противником кистенём можно было нанести внезапный и быстрый удар, позволявший его нейтрализовать.

В Сибири кистень распространился со времен походов Ермака. Такое оружие использовали русские служилые люди. Позже, в XVIII — начале XX века, в Российской империи кистени были распространены в качестве оружия самообороны и среди мирного населения.

Кистень — холодное оружие ближнего боя, состоящее из нескольких частей. Гиря представляет собой тяжелый железный кованый груз со сквозным отверстием, куда предположительно крепился подвес: ремень, цеп или крепкая веревка. Цеп мог соединяться с деревянной рукоятью — кистенищем. Гиря напоминает гири простейших рычажных весов — безменов. Так как отверстие разношено, можно предположить, что гиря либо использована повторно, либо сразу выкована для кистеня.

Кистень с металлической гирей на Руси был наиболее распространен в XII–XIII веках. По данным советского и российского археолога Анатолия Кирпичникова, в Древней Руси кистень прежде всего относился к предметам вооружения конного воина и выполнял роль вспомогательного оружия. В короткой схватке с конным противником кистенём можно было нанести внезапный и быстрый удар, позволявший его нейтрализовать.

В Сибири кистень распространился со времен походов Ермака. Такое оружие использовали русские служилые люди. Позже, в XVIII — начале XX века, в Российской империи кистени были распространены в качестве оружия самообороны и среди мирного населения.

Старожилы рассказывают о случаях применения кистеней по пути следования грузов из Кузнецка в Томск: «Извозчики с собой, как правило, огнестрельного оружия не возили, но на своей подводе в изголовьях саней всегда под рукой был топор или кистень. Ходили тогда разговоры, что был случай, когда грабитель напал на извозчика, тот без промедления ударил его кистенем по голове и размозжил череп».

По одной из версий, русское название кистеня имеет тюркское происхождение: kistän в переводе означает «дубина», «палка». По другой — название «кистень» созвучно с «кисть руки»: именно на нее во время боя надевали петлю кистеня — темляк. Вероятно также и происхождение названия оружия от его сходства с кистями — пучками нитей или шнурков, украшавших пояса. Кроме того, исследователи рассматривают и версию происхождения от слов «кыстень» и старославянского «кыдати». Последнее связано с соответствующими словами из санскрита и означает «рвать, бросать».

#10

Полное наименование: Гайка кистеня

Дата создания: конец XVIII века — начало XIX века

Техника: железо, ковка

Место создания: деревня Шестаки, Беловский район, Кемеровская область, Россия

Размеры: 5,5×5,5×4 см

Правообладатель изображений: Кузнецкая крепость

Коллекция: Оружейный фонд музея Кузнецкая крепость

Реставраторы: Щеглаков А.П.

Дата создания: конец XVIII века — начало XIX века

Техника: железо, ковка

Место создания: деревня Шестаки, Беловский район, Кемеровская область, Россия

Размеры: 5,5×5,5×4 см

Правообладатель изображений: Кузнецкая крепость

Коллекция: Оружейный фонд музея Кузнецкая крепость

Реставраторы: Щеглаков А.П.

читать дальшескрыть

00:00

00:00

1x

3

Открыть в приложении

Поделиться