#1

Книги Бунина И.А.

#37

#27

#3

Первое издание книги вышло в Москве в 1915 году. О сборнике произведений Бунина, озаглавленном им «Чаша жизни» (Париж, 1921) французский писатель и критик Рене Гиль писал их автору в 1921 году: «Высокочтимый собрат, я даже смущен, — так велика моя благодарность за вашу книгу о глубинах жизни с её телесными основами и изначальными тайнами человеческого существа». Названа она по одноименному рассказу, который Бунин начал писать на Капри 2 сентября 1913 года. Первоначально он назывался «Дом», затем — «В Стрелецке». Окончательное название Бунин взял позднее из стихотворения Михаила Лермонтова. Прототипом для персонажа рассказа Горизонтова послужил, по свидетельству писателя Сергея Малашкина, преподаватель духовного училища в Ефремове. Подобно герою рассказа, он ходил обычно с парусиновым зонтом и в калошах, купался летом и зимой в Красивой Мече, продал свой скелет для анатомических целей. Деревня Стрельцы находится вблизи Ефремова. Отсюда, вероятно, и возникло первоначальное название рассказа, в котором Ефремов был назван Стрелецком.

Последняя любовь Ивана Бунина, Галина Кузнецова, вспоминала один из декабрьских разговоров 1931 года с ним:

«А из чего создалась у вас «Чаша жизни»? — спрашиваю я, вспоминая только что прочитанные вслед за «Студентом» отрывки из неё. — То, что у каждой девушки бывает счастливое лето — это, между прочим, вспомнилась сестра Машенька. Перед замужеством она все выходила в сад, повязывала ленточку, напевала лезгинку. А после замужества, когда на год оставила мужа, помощника машиниста, то тоже как-то повеселела, часто ездила на заводы в соседнее имение Колонтаевку, там была сосновая аллея, как-то особенно пахло жасмином в то лето… Эту аллею я взял потом в «Митину любовь», и так все это было жалко и горестно! А мордовские костюмы носили барышни Туббе, и там же был аристон и опять эта лезгинка… Отец Кир? Отец Кир… Это от Леонида Андреева. … А кое-что в Селихове — от брата Евгения. И он тоже купил себе граммофон, и в гостиной у него стояла какая-то пальма. А главное, отчего написалось все это, было впечатление от улицы в Ефремове. Представь песчаную широкую улицу, на полугоре, мещанские дома, жара, томление и безнадежность… От одного этого ощущения, мне кажется, и вышла «Чаша жизни».

Кузнецова Г.Н. «Грасский дневник»

О персонажах рассказа самарская газета писала 11 декабря 1913 года: «…люди, судьба которых предопределена от рождения, которые не будут бороться с судьбой, ничего не ищут, никуда не стремятся, ничего не преодолевают. Казалось бы, что может быть интересного для читателя в мире их переживаний? Но могучая сила таланта заставляет читателя проникнуться интересами их незаметной жизни, пережить вместе с ними и трагедии, незаметные трагедии этой насквозь трагической, хоть и незаметной жизни, скорбеть хоть на минуту об их смерти…»

Газета «Волжское слово», № 271

В сборник Иван Бунин включил рассказы «Братья», «При дороге», «Святые», «Весенний вечер», «Святочный рассказ», «Пыль» и избранные стихи.

Последняя любовь Ивана Бунина, Галина Кузнецова, вспоминала один из декабрьских разговоров 1931 года с ним:

«А из чего создалась у вас «Чаша жизни»? — спрашиваю я, вспоминая только что прочитанные вслед за «Студентом» отрывки из неё. — То, что у каждой девушки бывает счастливое лето — это, между прочим, вспомнилась сестра Машенька. Перед замужеством она все выходила в сад, повязывала ленточку, напевала лезгинку. А после замужества, когда на год оставила мужа, помощника машиниста, то тоже как-то повеселела, часто ездила на заводы в соседнее имение Колонтаевку, там была сосновая аллея, как-то особенно пахло жасмином в то лето… Эту аллею я взял потом в «Митину любовь», и так все это было жалко и горестно! А мордовские костюмы носили барышни Туббе, и там же был аристон и опять эта лезгинка… Отец Кир? Отец Кир… Это от Леонида Андреева. … А кое-что в Селихове — от брата Евгения. И он тоже купил себе граммофон, и в гостиной у него стояла какая-то пальма. А главное, отчего написалось все это, было впечатление от улицы в Ефремове. Представь песчаную широкую улицу, на полугоре, мещанские дома, жара, томление и безнадежность… От одного этого ощущения, мне кажется, и вышла «Чаша жизни».

Кузнецова Г.Н. «Грасский дневник»

О персонажах рассказа самарская газета писала 11 декабря 1913 года: «…люди, судьба которых предопределена от рождения, которые не будут бороться с судьбой, ничего не ищут, никуда не стремятся, ничего не преодолевают. Казалось бы, что может быть интересного для читателя в мире их переживаний? Но могучая сила таланта заставляет читателя проникнуться интересами их незаметной жизни, пережить вместе с ними и трагедии, незаметные трагедии этой насквозь трагической, хоть и незаметной жизни, скорбеть хоть на минуту об их смерти…»

Газета «Волжское слово», № 271

В сборник Иван Бунин включил рассказы «Братья», «При дороге», «Святые», «Весенний вечер», «Святочный рассказ», «Пыль» и избранные стихи.

#28

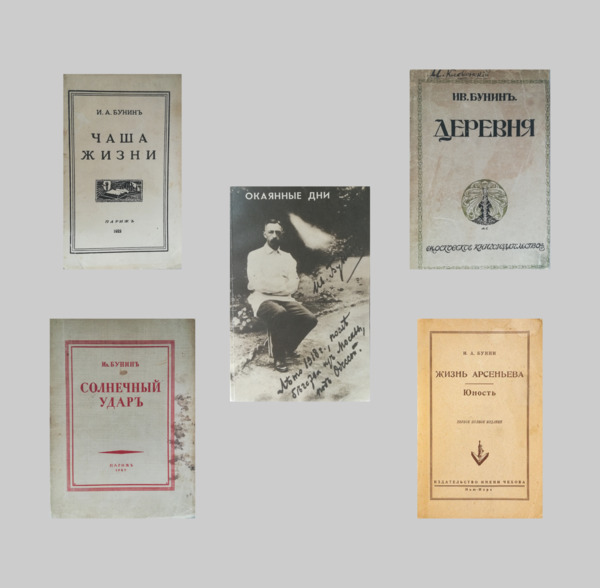

Полное наименование: Чаша жизни. Книга

Автор: Бунин Иван Алексеевич

Дата создания: 1922 год

Техника: бумага, печать офсетная

Размеры: 18,5×12 см, 280 страниц

Правообладатель изображений: Елецкий городской краеведческий музей

Коллекция: Елецкий городской краеведческий музей

Автор: Бунин Иван Алексеевич

Дата создания: 1922 год

Техника: бумага, печать офсетная

Размеры: 18,5×12 см, 280 страниц

Правообладатель изображений: Елецкий городской краеведческий музей

Коллекция: Елецкий городской краеведческий музей

#38

Деревня. Книга

#8

#29

Впервые книга «Деревня» была опубликована в 1910 году в журнале «Современный мир» (№ 3, 10, 11). В повести Бунин отразил свои раздумья о народе, о судьбе России. В её основу легли наблюдения автора о жизни крестьян Елецкого уезда. В образе Кузьмы Красова Бунин использовал некоторые черты елецкого поэта-самоучки Егора Ивановича Назарова, писателей-народников, да и от себя кое-что взял. В Тихоне Красове узнаются черты его брата Евгения Алексеевича. Прообразом Дурновки явилась деревня Огневка, в которой находилась усадьба брата Евгения. По словам Веры Николаевны, первая часть повести была написана в Москве в течение трех дней: «Иногда прибегал к маме, говорил: „Жуть, жуть“. И опять возвращался к себе и писал». В это время перед Буниным рисовались картины, на фоне которых развивались события повести.

«В Москве я писал часов по пятнадцать в сутки, боясь оторваться даже на минуту, боясь, что вдруг потухнет во мне электрическая лампочка и сразу возьмет надо мной полную силу тоска, которой я не давал ходу только работой. А потом это напряжение привело меня к смертельной усталости и сердечным припадкам до ледяного пота, почти до потери сознания… повесть я кончил (считаю, что погубил, ибо сначала взял слишком тесные рамки, а последнее время было чересчур тяжко работать)».

20 августа 1910 года Бунин И.А. сообщал Горькому М.

«Деревня» вызвала большие споры и была началом огромной популярности Бунина. За этой первой крупной вещью последовали другие повести и рассказы, как писал Бунин, «резко рисовавшие русскую душу, её светлые и темные, часто трагические основы. В русской критике и среди русской интеллигенции, где, по причине незнания народа или политических соображений, народ почти всегда идеализировался, эти „беспощадные“ произведения мои вызвали страстные враждебные отклики. В эти годы я чувствовал, как с каждым днем все более крепнут мои литературные силы».

Максим Горький писал Марии Куприной-Иорданской в 1910 году: «Это произведение исторического характера, так о деревне у нас еще не писали». Русская деревня, считал Бунин, если не произойдет перемен в лучшую сторону, обречена. Критики обвиняли писателя в резко негативном отражении деревенской жизни. В интервью журналисту газеты «Одесский листок» (№ 56, 12 марта 1910 года) Бунин говорил, что его Тихон Красов в «Деревне» — «не купец, а мужик, и свое благополучие он построил на деревенской бедноте». Томас Манн читал «Деревню» по-французски, но и в переводе, по его словам, она «сохранила полностью свою захватывающую силу», «это необычайно скорбный роман из крестьянской жизни».

«В Москве я писал часов по пятнадцать в сутки, боясь оторваться даже на минуту, боясь, что вдруг потухнет во мне электрическая лампочка и сразу возьмет надо мной полную силу тоска, которой я не давал ходу только работой. А потом это напряжение привело меня к смертельной усталости и сердечным припадкам до ледяного пота, почти до потери сознания… повесть я кончил (считаю, что погубил, ибо сначала взял слишком тесные рамки, а последнее время было чересчур тяжко работать)».

20 августа 1910 года Бунин И.А. сообщал Горькому М.

«Деревня» вызвала большие споры и была началом огромной популярности Бунина. За этой первой крупной вещью последовали другие повести и рассказы, как писал Бунин, «резко рисовавшие русскую душу, её светлые и темные, часто трагические основы. В русской критике и среди русской интеллигенции, где, по причине незнания народа или политических соображений, народ почти всегда идеализировался, эти „беспощадные“ произведения мои вызвали страстные враждебные отклики. В эти годы я чувствовал, как с каждым днем все более крепнут мои литературные силы».

Максим Горький писал Марии Куприной-Иорданской в 1910 году: «Это произведение исторического характера, так о деревне у нас еще не писали». Русская деревня, считал Бунин, если не произойдет перемен в лучшую сторону, обречена. Критики обвиняли писателя в резко негативном отражении деревенской жизни. В интервью журналисту газеты «Одесский листок» (№ 56, 12 марта 1910 года) Бунин говорил, что его Тихон Красов в «Деревне» — «не купец, а мужик, и свое благополучие он построил на деревенской бедноте». Томас Манн читал «Деревню» по-французски, но и в переводе, по его словам, она «сохранила полностью свою захватывающую силу», «это необычайно скорбный роман из крестьянской жизни».

#30

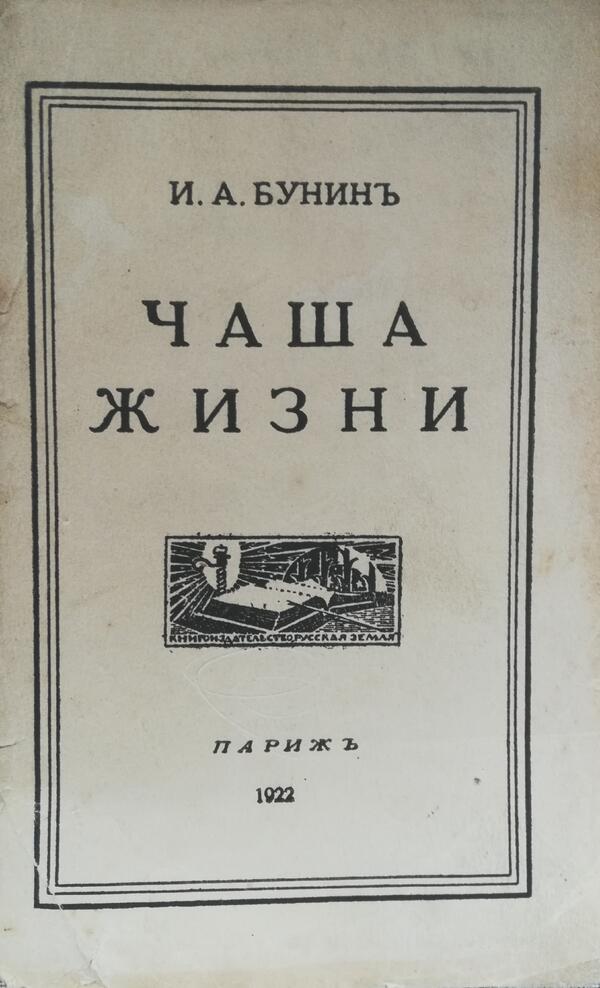

Полное наименование: Деревня. Книга

Автор: Бунин Иван Алексеевич

Дата создания: 1910 год

Техника: бумага, печать типографская

Размеры: 21,5×15 см, 220 страниц

Правообладатель изображений: Елецкий городской краеведческий музей

Коллекция: Елецкий городской краеведческий музей

Автор: Бунин Иван Алексеевич

Дата создания: 1910 год

Техника: бумага, печать типографская

Размеры: 21,5×15 см, 220 страниц

Правообладатель изображений: Елецкий городской краеведческий музей

Коллекция: Елецкий городской краеведческий музей

#39

Солнечный ударъ. Книга

#14

#31

Эта книга вышла в Париже, в издательстве «Родник» в 1927 году. Об этой книге критик Николай Кульман писал в парижской газете «Возрождение» от 3 февраля 1927 года:

«Новый сборник Ив. Бунина „Солнечный удар“ должен сделаться настольной книгой каждого любителя литературы: столько в нем внутреннего богатства, изящества, поэтической прелести, художественной мудрости, неожиданно нового. Как обычно у Бунина, лишних слов нет, все сжато, сосредоточенно, все художественно необходимо. Почти каждое произведение этого сборника сразу захватывает читателя, словно каким-то бурным эстетическим порывом, и уже владеет им до конца, безраздельно /…/ Нет ли за „Солнечным ударом“ мысли, что в любви высшее наслаждение и безысходность страдания связаны потому, что только в страсти любви наиболее остро испытывается радость бытия, самозабвенное слияние с миром и вместе с тем ощущается страшная близость смерти, все разрушающей и тоже все сливающей с миром и вечным? Любовь и смерть в одной меже».

Кульман Н.К.

Назван сборник был по первому рассказу «Солнечный удар», опубликованный Буниным в парижском журнале «Современные записки» на год раньше. «Солнечный удар» был написан Иваном Буниным в 1925 году. Стоит отметить, что год написания совпал с периодом, когда писатель работал над рассказами, посвященными теме любви. Это один из факторов, объясняющий психологическую глубину произведения.

Сюжет рассказ достаточно прост. Поручик встречает на корабле прекрасную незнакомку, имя которой, как и его имя, остаётся неизвестным для читателя. Их обоих словно поражает солнечным ударом; между ними разгораются страстные, пылкие чувства. Путешественник и его спутница сходят с корабля в город, а на следующий день она уезжает на пароходе к своей семье. Молодой офицер остаётся совсем один и через некоторое время осознаёт, что больше не может жить без той женщины. Заканчивается рассказ тем, что он, сидя под навесом на палубе, чувствует себя постаревшим на десять лет. Настоящая любовь, которая, как считает писатель, может прийти совершенно внезапно, дарит только миг счастья, за который приходится платить страданиями.Этот рассказ — предтеча бунинской книги «Темные аллеи». Новаторство повествования было отмечено в эмигрантской прессе. «Я не помню в литературе такой, почти физически ощущаемой передачи солнечного света, удававшейся разве гениальному Мане и художникам-импрессионистам, » — писал критик. — «по напряженности чувства, по насыщенности светом, счастье и болью любви, по своей жгучей жизненности этот маленький рассказ — чудо».

В сборник Бунин включил также рассказы: «Ида», «Мордовский сарафан», «Дело корнета Елагина», «Страшный рассказ», «Notre-Dame de la Garde», «поруганный Спас», «Обуза», «В саду», «Цикады», «Воды многие».

«Новый сборник Ив. Бунина „Солнечный удар“ должен сделаться настольной книгой каждого любителя литературы: столько в нем внутреннего богатства, изящества, поэтической прелести, художественной мудрости, неожиданно нового. Как обычно у Бунина, лишних слов нет, все сжато, сосредоточенно, все художественно необходимо. Почти каждое произведение этого сборника сразу захватывает читателя, словно каким-то бурным эстетическим порывом, и уже владеет им до конца, безраздельно /…/ Нет ли за „Солнечным ударом“ мысли, что в любви высшее наслаждение и безысходность страдания связаны потому, что только в страсти любви наиболее остро испытывается радость бытия, самозабвенное слияние с миром и вместе с тем ощущается страшная близость смерти, все разрушающей и тоже все сливающей с миром и вечным? Любовь и смерть в одной меже».

Кульман Н.К.

Назван сборник был по первому рассказу «Солнечный удар», опубликованный Буниным в парижском журнале «Современные записки» на год раньше. «Солнечный удар» был написан Иваном Буниным в 1925 году. Стоит отметить, что год написания совпал с периодом, когда писатель работал над рассказами, посвященными теме любви. Это один из факторов, объясняющий психологическую глубину произведения.

Сюжет рассказ достаточно прост. Поручик встречает на корабле прекрасную незнакомку, имя которой, как и его имя, остаётся неизвестным для читателя. Их обоих словно поражает солнечным ударом; между ними разгораются страстные, пылкие чувства. Путешественник и его спутница сходят с корабля в город, а на следующий день она уезжает на пароходе к своей семье. Молодой офицер остаётся совсем один и через некоторое время осознаёт, что больше не может жить без той женщины. Заканчивается рассказ тем, что он, сидя под навесом на палубе, чувствует себя постаревшим на десять лет. Настоящая любовь, которая, как считает писатель, может прийти совершенно внезапно, дарит только миг счастья, за который приходится платить страданиями.Этот рассказ — предтеча бунинской книги «Темные аллеи». Новаторство повествования было отмечено в эмигрантской прессе. «Я не помню в литературе такой, почти физически ощущаемой передачи солнечного света, удававшейся разве гениальному Мане и художникам-импрессионистам, » — писал критик. — «по напряженности чувства, по насыщенности светом, счастье и болью любви, по своей жгучей жизненности этот маленький рассказ — чудо».

В сборник Бунин включил также рассказы: «Ида», «Мордовский сарафан», «Дело корнета Елагина», «Страшный рассказ», «Notre-Dame de la Garde», «поруганный Спас», «Обуза», «В саду», «Цикады», «Воды многие».

#36

Полное наименование: Солнечный ударъ. Книга

Автор: Иван Алексеевич Бунин

Дата создания: 1927 год

Техника: бумага, типографская печать

Место создания: Париж, Франция

Размеры: 21×15 см, 164 страницы

Правообладатель изображений: Елецкий городской краеведческий музей

Коллекция: Елецкий городской краеведческий музей

Автор: Иван Алексеевич Бунин

Дата создания: 1927 год

Техника: бумага, типографская печать

Место создания: Париж, Франция

Размеры: 21×15 см, 164 страницы

Правообладатель изображений: Елецкий городской краеведческий музей

Коллекция: Елецкий городской краеведческий музей

#40

Окаянные дни. Книга

#19

#32

Книга из библиотечки журнала «Слово», воспроизведённая по изданию: Собрание сочинений И. А. Бунина в 11 томах. Том Х. (Берлин, издательство «Петрополис», 1934 — 1936). Впервые «Окаянные дни» начали печататься в первом номере газеты «Возрождение» (3 июня 1925). Если коротко ответить на вопрос о чем они, можно сказать так: об отношении Бунина к революции, гражданской войне, к тому «кровавому кошмару», который сопровождал писателя в последние годы его жизни на родине. «Окаянные дни» — книга «неудобная», трудная для чтения. В книге нашли своё отражение наблюдения и раздумья Бунина этого периода.

«Книга проклятий, расплаты и мщения, пусть словесного, она по темпераменту, желчи, ярости не имеет ничего равного в «больной» и ожесточенной белой публицистике. Потому что и в гневе, аффекте, почти исступлении, Бунин остается художником: и в несправедливости великой — художником. Это только его боль, мука, которую он унес с собой в изгнание».

Михайлов О.Н. «Окаянные дни» Бунина»

«Почти каждый день, в любую погоду Бунин несколько часов подряд ходил по городу. Именно ходил, а не гулял, быстрым легким шагом, в коротком до колен демисезонном столичном пальтишке, с тростью, в профессорской ермолке вместо шляпы — стремительный, напряженно внимательный, сухощавый … Я наблюдал Бунина на солдатской барахолке, где он стоял посреди толпы с записной книжкой в руках, невозмутимо и неторопливо записывая своей четкой клинописью частушки, которые выкрикивали два братишки — черноморские военморы, лихо отплясывая, положив руки друг другу на плечо и мотая широкими «клешами», — модное «Яблочко» или «Дерибасовскую»…Помню доводящий до обморока, тошнотворный запах кунжутного масла, чеснока, едкого человеческого пота.Но Бунин не обращал на это никакого внимания и спокойно работал, покрывая своими записями страничку за страничкой. Самое поразительное было то, что на него решительно никто не обращал внимания, несмотря на его профессорскую внешность, которая никак не сливалась с базарной толпой, а может быть, именно вследствие этой внешности: кто знает, за кого его принимали».

Катаев В.П. «Трава забвения»

В «Окаянных днях» запечатлены только самые важные картинки новой жизни. Бунин стремился писать не просто «дневник», то есть поденные записки, но своего рода летопись развала великого государства. Гордившийся своим бесстрастием по отношению к революции 1905 года, Бунин, этот почетный академик по разряду изящной словесности, бросился в водоворот, в воронку кипящей уличной жизни, жадно впитывая происходящее в Москве, Одессе, но в итоге только укрепляясь в своем суждении: Россия погибла.

«Книга проклятий, расплаты и мщения, пусть словесного, она по темпераменту, желчи, ярости не имеет ничего равного в «больной» и ожесточенной белой публицистике. Потому что и в гневе, аффекте, почти исступлении, Бунин остается художником: и в несправедливости великой — художником. Это только его боль, мука, которую он унес с собой в изгнание».

Михайлов О.Н. «Окаянные дни» Бунина»

«Почти каждый день, в любую погоду Бунин несколько часов подряд ходил по городу. Именно ходил, а не гулял, быстрым легким шагом, в коротком до колен демисезонном столичном пальтишке, с тростью, в профессорской ермолке вместо шляпы — стремительный, напряженно внимательный, сухощавый … Я наблюдал Бунина на солдатской барахолке, где он стоял посреди толпы с записной книжкой в руках, невозмутимо и неторопливо записывая своей четкой клинописью частушки, которые выкрикивали два братишки — черноморские военморы, лихо отплясывая, положив руки друг другу на плечо и мотая широкими «клешами», — модное «Яблочко» или «Дерибасовскую»…Помню доводящий до обморока, тошнотворный запах кунжутного масла, чеснока, едкого человеческого пота.Но Бунин не обращал на это никакого внимания и спокойно работал, покрывая своими записями страничку за страничкой. Самое поразительное было то, что на него решительно никто не обращал внимания, несмотря на его профессорскую внешность, которая никак не сливалась с базарной толпой, а может быть, именно вследствие этой внешности: кто знает, за кого его принимали».

Катаев В.П. «Трава забвения»

В «Окаянных днях» запечатлены только самые важные картинки новой жизни. Бунин стремился писать не просто «дневник», то есть поденные записки, но своего рода летопись развала великого государства. Гордившийся своим бесстрастием по отношению к революции 1905 года, Бунин, этот почетный академик по разряду изящной словесности, бросился в водоворот, в воронку кипящей уличной жизни, жадно впитывая происходящее в Москве, Одессе, но в итоге только укрепляясь в своем суждении: Россия погибла.

#33

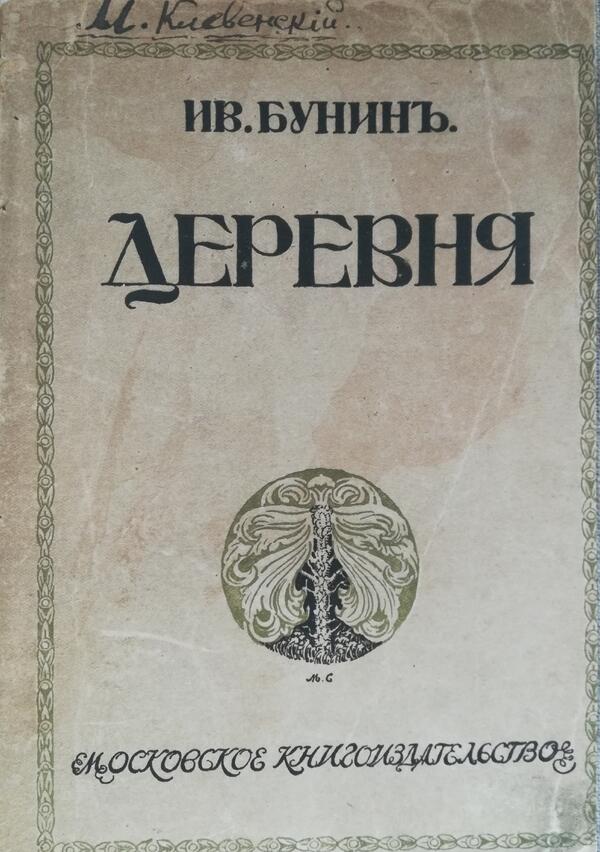

Полное наименование: Окаянные дни. Книга

Автор: Бунин Иван Алексеевич

Дата создания: 1935 год

Техника: бумага, печать офсетная

Размеры: 18,5×12,5 см, 174 страницы

Правообладатель изображений: Елецкий городской краеведческий музей

Коллекция: Елецкий городской краеведческий музей

Автор: Бунин Иван Алексеевич

Дата создания: 1935 год

Техника: бумага, печать офсетная

Размеры: 18,5×12,5 см, 174 страницы

Правообладатель изображений: Елецкий городской краеведческий музей

Коллекция: Елецкий городской краеведческий музей

#41

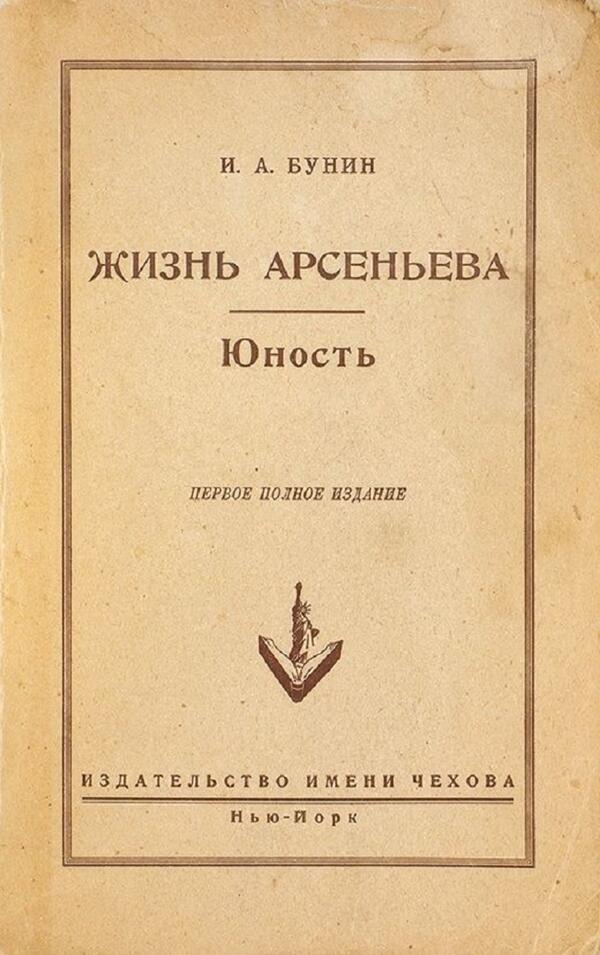

Жизнь Арсеньева. Роман

#25

#34

Полностью роман был впервые издан в Нью-Йорке в издательстве имени Чехова в 1952 году. Фрагменты печатались в газетах «Дни» (1927 г.), «Последние новости» (1928 — 1929), «Россия» (1927), в «Современных записках (1928 — 1929). Первые четыре книги «Жизни Арсеньева» в виде отдельной книги были изданы в Париже в 1930 году с подзаголовком «Истоки дней». По словам Ивана Алексеевича, он начал работу над романом 22 июля 1927 года.

Галина Кузнецова записала 12 января 1929 года: «Мы говорили о рецензиях на «Жизнь Арсеньева» и, в частности, о рецензии Вейдле, написавшего, что это произведение есть какой-то восторженный гимн жизни, красоте мира, самому себе, и сравнившего его с одой. Это очень правильно. И вот тут-то мне пришла в голову мысль, поразившая меня. Сейчас, когда все вокруг стонут о душевном оскудении эмиграции и не без оснований — горе, невзгоды, ряд смертей — все это оказало на нас действие — в то время как прочие писатели пишут или нечто жалобно — кислое, или экклезиастическое, или просто похоронное, как почти все поэты; среди нужды, лишений, одиночества, лишенный родины и всего, что с нею связано, «фанатик», или, как его назвали большевики, «Великий инквизитор», Бунин вдохновенно славит Творца, небо и землю, породивших его и давших ему видеть гораздо больше несчастий, унижений и горя, чем упоений и радости. И ещё когда? Во время для себя тяжелое, не только в общем, но и в личном, отдельном смысле… Да это настоящее чудо, и никто этого чуда не видит, не понимает! Каким же, значит, великим даром душевного и телесного (несмотря ни на н что) здоровья одарил его Господь!»

Кузнецова Г.Н. «Грасский дневник»

«Иван Алексеевич сердился, когда говорили, что «Жизнь Арсеньева» — автобиография. Конечно, Арсеньев не весь Бунин, но в нем от Бунина очень многое: его мысли, его чувства, его взгляды на жизнь, его отношение к людям. Не раз убеждали его писать второй том, он всегда отказывался: «Я там писал о давно умерших людях, о навсегда конченных делах. В продолжении надо было бы писать в художественной форме о живых, — разве я могу это сделать?» Так и не написал».

Алданов М.А. «О Бунине»

Ирина Одоевцева оставила интересные воспоминания о встречах с Иваном Алексеевичем. Темы, которые они обсуждали, были разными. О своем знаменитом романе Бунин говорил ей следующее:

«Вот все думают, что «Жизнь Арсеньева» — моя автобиография. Но я о многом, об очень многом, о самом тяжелом не писал. «Жизнь Арсеньева» гораздо праздничнее моей жизни. В ней много подтасовано и подтушевано. А ведь никто не верит. И мне это неприятно. — Почему бы вам, Иван Алексеевич, не написать комментариев к «Жизни Арсеньева» и все поставить на свое место? Он морщится.— Ну нет. Ни к чему это. И не удалось бы мне. Я просто пробовал писать о себе правду. Не удавалось. Должно быть, от душевной застенчивости. Я ведь болезненно стыдлив, целомудрен и застенчив внутренне — хотя никто не верит. Мне как-то стыдно писать о себе правду».

Галина Кузнецова записала 12 января 1929 года: «Мы говорили о рецензиях на «Жизнь Арсеньева» и, в частности, о рецензии Вейдле, написавшего, что это произведение есть какой-то восторженный гимн жизни, красоте мира, самому себе, и сравнившего его с одой. Это очень правильно. И вот тут-то мне пришла в голову мысль, поразившая меня. Сейчас, когда все вокруг стонут о душевном оскудении эмиграции и не без оснований — горе, невзгоды, ряд смертей — все это оказало на нас действие — в то время как прочие писатели пишут или нечто жалобно — кислое, или экклезиастическое, или просто похоронное, как почти все поэты; среди нужды, лишений, одиночества, лишенный родины и всего, что с нею связано, «фанатик», или, как его назвали большевики, «Великий инквизитор», Бунин вдохновенно славит Творца, небо и землю, породивших его и давших ему видеть гораздо больше несчастий, унижений и горя, чем упоений и радости. И ещё когда? Во время для себя тяжелое, не только в общем, но и в личном, отдельном смысле… Да это настоящее чудо, и никто этого чуда не видит, не понимает! Каким же, значит, великим даром душевного и телесного (несмотря ни на н что) здоровья одарил его Господь!»

Кузнецова Г.Н. «Грасский дневник»

«Иван Алексеевич сердился, когда говорили, что «Жизнь Арсеньева» — автобиография. Конечно, Арсеньев не весь Бунин, но в нем от Бунина очень многое: его мысли, его чувства, его взгляды на жизнь, его отношение к людям. Не раз убеждали его писать второй том, он всегда отказывался: «Я там писал о давно умерших людях, о навсегда конченных делах. В продолжении надо было бы писать в художественной форме о живых, — разве я могу это сделать?» Так и не написал».

Алданов М.А. «О Бунине»

Ирина Одоевцева оставила интересные воспоминания о встречах с Иваном Алексеевичем. Темы, которые они обсуждали, были разными. О своем знаменитом романе Бунин говорил ей следующее:

«Вот все думают, что «Жизнь Арсеньева» — моя автобиография. Но я о многом, об очень многом, о самом тяжелом не писал. «Жизнь Арсеньева» гораздо праздничнее моей жизни. В ней много подтасовано и подтушевано. А ведь никто не верит. И мне это неприятно. — Почему бы вам, Иван Алексеевич, не написать комментариев к «Жизни Арсеньева» и все поставить на свое место? Он морщится.— Ну нет. Ни к чему это. И не удалось бы мне. Я просто пробовал писать о себе правду. Не удавалось. Должно быть, от душевной застенчивости. Я ведь болезненно стыдлив, целомудрен и застенчив внутренне — хотя никто не верит. Мне как-то стыдно писать о себе правду».

Одоевцева И.В. «На берегах Сены»

#35

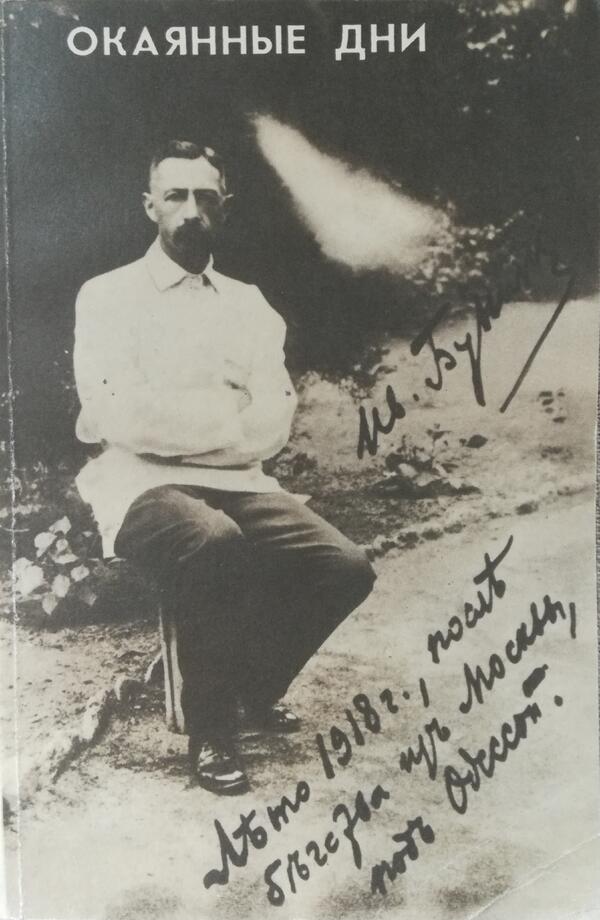

Полное наименование: Жизнь Арсеньева. Роман

Автор: Бунин Иван Алексеевич

Дата создания: 1952 год

Техника: книгопечатание

Размеры: 21×14 см

Правообладатель изображений: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Елецкий городской краеведческий музей»

Коллекция: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Елецкий городской краеведческий музей»

Автор: Бунин Иван Алексеевич

Дата создания: 1952 год

Техника: книгопечатание

Размеры: 21×14 см

Правообладатель изображений: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Елецкий городской краеведческий музей»

Коллекция: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Елецкий городской краеведческий музей»

читать дальшескрыть

Книги Бунина И.А.

Выставка

0

Открыть в приложении

Поделиться