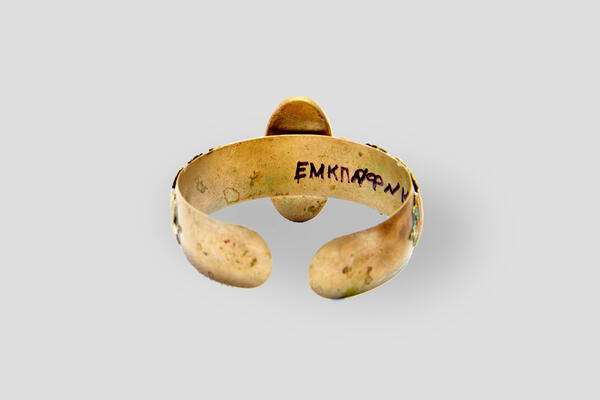

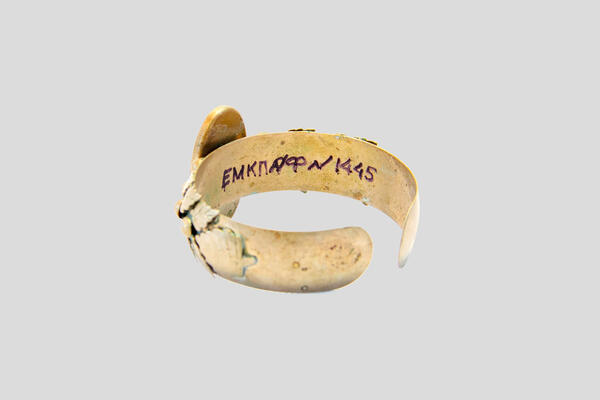

Представленное в экспозиции украшение было преподнесено в дар музею жительницей села Ембаево Тюменской области Халидой Садыковой. Металлический незамкнутый с закругленными краями браслет украшен черным камнем, ложной зернью и листьями.

Самые дешевые изделия часто выполнялись местными мастерами с учетом национального характера из олова, меди, бронзы, латуни, альпака (род мельхиора), польского серебра и могли быть посеребренными, то есть сохраняли внешний вид серебряного украшения. Золото в качестве материала для ювелирных изделий применялось значительно реже, оно присутствовало в комплектах украшений богатых татарок.

Для вставок использовали бирюзу, кораллы, перламутр, малахит, сердолик, аметист, аквамарин, рубин, но в основном — имитацию натуральных материалов. Аметист, аквамарин и рубин заменялись прозрачным граненым стеклом, сердолик — матовым стеклом соответствующего цвета. Кстати, на глаз отличить сердолик от имитации очень сложно, для этого необходимо видеть скол, что не всегда возможно. Бирюза, малахит и кораллы имитировались стеклянной пастой (смальтой), перламутр нередко заменялся фрагментом зеркала.

Татарские ювелирные мастера добились больших результатов в освоении наиболее сложных и уникальных техник. Технологий изготовления ювелирных изделий несколько: литье, прокатка, штамповка и волочение. Татарские мастера использовали литье, а основным методом декора были чеканка, штамповка и гравировка — это позволяло мастерам создавать украшения разной сложности. Работа ювелирного мастера крайне важна: если она была некачественной, то украшение могло развалиться или потерять свою нарядность.

Есть татарская поговорка, что из-за звона, производимого многочисленными тяжелыми подвесками, кольцами и серьгами, перевязью-хасите, широкими браслетами, скорее можно услышать татарскую женщину, чем увидеть ее. Украшения играли и роль оберега, так, бирюза, по мнению татар, защищала от дурного глаза, а равное количество браслетов, надетых на обе руки, помогало сохранить любовь супругов в семье. Украшения передавались в татарских семьях по наследству, постепенно дополняясь новыми вещами.

Самые дешевые изделия часто выполнялись местными мастерами с учетом национального характера из олова, меди, бронзы, латуни, альпака (род мельхиора), польского серебра и могли быть посеребренными, то есть сохраняли внешний вид серебряного украшения. Золото в качестве материала для ювелирных изделий применялось значительно реже, оно присутствовало в комплектах украшений богатых татарок.

Для вставок использовали бирюзу, кораллы, перламутр, малахит, сердолик, аметист, аквамарин, рубин, но в основном — имитацию натуральных материалов. Аметист, аквамарин и рубин заменялись прозрачным граненым стеклом, сердолик — матовым стеклом соответствующего цвета. Кстати, на глаз отличить сердолик от имитации очень сложно, для этого необходимо видеть скол, что не всегда возможно. Бирюза, малахит и кораллы имитировались стеклянной пастой (смальтой), перламутр нередко заменялся фрагментом зеркала.

Татарские ювелирные мастера добились больших результатов в освоении наиболее сложных и уникальных техник. Технологий изготовления ювелирных изделий несколько: литье, прокатка, штамповка и волочение. Татарские мастера использовали литье, а основным методом декора были чеканка, штамповка и гравировка — это позволяло мастерам создавать украшения разной сложности. Работа ювелирного мастера крайне важна: если она была некачественной, то украшение могло развалиться или потерять свою нарядность.

Есть татарская поговорка, что из-за звона, производимого многочисленными тяжелыми подвесками, кольцами и серьгами, перевязью-хасите, широкими браслетами, скорее можно услышать татарскую женщину, чем увидеть ее. Украшения играли и роль оберега, так, бирюза, по мнению татар, защищала от дурного глаза, а равное количество браслетов, надетых на обе руки, помогало сохранить любовь супругов в семье. Украшения передавались в татарских семьях по наследству, постепенно дополняясь новыми вещами.