Город Погар находился на приграничной территории. Здесь пересекались сразу несколько культур: украинская, русская и белорусская. Поэтому в речи местных жителей можно было встретить слова, заимствованные из языков соседних территорий. Например, масло здесь называли олеем, учеников — учнями, портных — кравцами, кузнецов — ковалями. А шавцами в Погаре именовали сапожников.

После того, как царь Алексей Михайлович даровал Погару магдебургское право — особый экономический режим, — здесь появились ремесленные объединения, цеха.

Каждый цех образовывал братство — общественно-религиозную организацию цеховых мещан. Братство строило церковь, школу и специальный дом, в котором ухаживали за больными и престарелыми. Также на средства цеха возводили братский дом, в нем проводили собрания и отмечали престольные праздники.

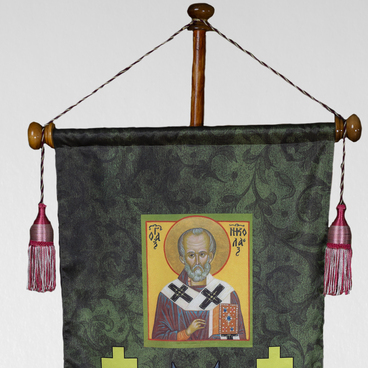

В братском доме хранились «цешки» — особые отличительные знаки цеха — и хоругвь, крест с образами или большое полотнище на длинном древке. На полотнище изображали святых. Стяги вышивали золотом по парче или бархату, украшали бахромой и кистями. Древки хоругвей обычно были высокими. Особо тяжелые стяги имели приспособления, с помощью которых их можно было переносить вчетвером.

На хоругви шавцов можно было увидеть эмблему цеха — сапог и два ботильона, — а также икону святого Афанасия, которого считали небесным покровителем сапожников. Также на стяге вышили год основания цеха, 1739, и имя цехмайстера Григория Могилы.

Во время праздничных богослужений хоругви ставили у певческого места в церкви. Когда проходил крестный ход, хоругвеносцы облачались в специальные одежды с длинными широкими рукавами и несли стяги впереди шествия. Хоругви позволялось носить только мужчинам из цеха.

Цех погарских шавцов входил в братство при Афанасьевской церкви. Первое ее упоминание датировано 1690 годом, братский цеховой дом при храме открыли в 1725 году. В описи 1767 года указано, что церковь была деревянной, с колокольней на пять колоколов, к этому времени братчики уже возвели здесь школьную избу и богадельню для больных и престарелых.

После того, как царь Алексей Михайлович даровал Погару магдебургское право — особый экономический режим, — здесь появились ремесленные объединения, цеха.

Каждый цех образовывал братство — общественно-религиозную организацию цеховых мещан. Братство строило церковь, школу и специальный дом, в котором ухаживали за больными и престарелыми. Также на средства цеха возводили братский дом, в нем проводили собрания и отмечали престольные праздники.

В братском доме хранились «цешки» — особые отличительные знаки цеха — и хоругвь, крест с образами или большое полотнище на длинном древке. На полотнище изображали святых. Стяги вышивали золотом по парче или бархату, украшали бахромой и кистями. Древки хоругвей обычно были высокими. Особо тяжелые стяги имели приспособления, с помощью которых их можно было переносить вчетвером.

На хоругви шавцов можно было увидеть эмблему цеха — сапог и два ботильона, — а также икону святого Афанасия, которого считали небесным покровителем сапожников. Также на стяге вышили год основания цеха, 1739, и имя цехмайстера Григория Могилы.

Во время праздничных богослужений хоругви ставили у певческого места в церкви. Когда проходил крестный ход, хоругвеносцы облачались в специальные одежды с длинными широкими рукавами и несли стяги впереди шествия. Хоругви позволялось носить только мужчинам из цеха.

Цех погарских шавцов входил в братство при Афанасьевской церкви. Первое ее упоминание датировано 1690 годом, братский цеховой дом при храме открыли в 1725 году. В описи 1767 года указано, что церковь была деревянной, с колокольней на пять колоколов, к этому времени братчики уже возвели здесь школьную избу и богадельню для больных и престарелых.