Золотарями в Погаре называли ювелиров — золотых и серебряных дел мастеров. Они изготавливали кубки, чаши, украшения, церковную утварь и оклады для икон. Цех золотарей образовался в 1789 году. Его главой стал Якив Добрый.

Каждый цех в Погаре образовывал братство. Оно занималось благотворительностью — строило церковь, школу, дома для престарелых и больных и собственный братский дом, в котором проводили собрания и отмечали престольные праздники.

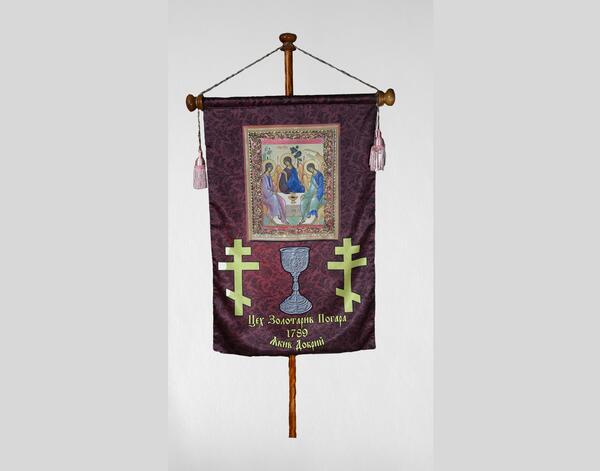

В братском доме хранилась цеховая хоругвь. Это были поднятые на древко святыни: крест со священными изображениями либо икона, украшенная кистями и бахромой. Полотна с иконами вышивали золотом по парче или бархату, а древки изготавливали из дерева. Если стяги были тяжелыми, то дополнительно изготавливали приспособления, с помощью которых их можно было носить вчетвером. С хоругвями цех участвовал в крестном ходе. Хоругвеносцы облачались в специальные одежды с длинными широкими рукавами — стихари. Нести стяги могли только мужчины из цеха, и только с благословения священника.

На хоругвь золотарей наносили изображение Святой Троицы и эмблему цеха — потир, сосуд для богослужения. Также указывали год создания цеха и имя цехмайстера.

Цех входил в братство при церкви Святой Троицы. Впервые ее упоминали в летописях в 1690 году. В 1717 году сотник Погара Захарий Искра построил новый деревянный храм взамен обветшавшего. А каменное здание здесь поставили в 1783 году, когда Погару присвоили статус уездного города. Позже к нему пристроили небольшую трапезную. Все погарские крестные ходы в ХIХ веке начинались от храма Святой Троицы, впереди всегда несли местночтимую Троицкую икону Божией Матери.

Старую деревянную церковь продали и перевезли в село Городище Погарского уезда. Там ее освятили в честь Воздвижения Креста Господня.

После революции храм разграбили и закрыли. В помещении устроили склад. Из-за этого внутренняя отделка была полностью утрачена, до наших дней не сохранилось даже фрагментов росписей, которые покрывали стены храма. В 1946 году церковь открыли, она до сих пор остается действующей.

Каждый цех в Погаре образовывал братство. Оно занималось благотворительностью — строило церковь, школу, дома для престарелых и больных и собственный братский дом, в котором проводили собрания и отмечали престольные праздники.

В братском доме хранилась цеховая хоругвь. Это были поднятые на древко святыни: крест со священными изображениями либо икона, украшенная кистями и бахромой. Полотна с иконами вышивали золотом по парче или бархату, а древки изготавливали из дерева. Если стяги были тяжелыми, то дополнительно изготавливали приспособления, с помощью которых их можно было носить вчетвером. С хоругвями цех участвовал в крестном ходе. Хоругвеносцы облачались в специальные одежды с длинными широкими рукавами — стихари. Нести стяги могли только мужчины из цеха, и только с благословения священника.

На хоругвь золотарей наносили изображение Святой Троицы и эмблему цеха — потир, сосуд для богослужения. Также указывали год создания цеха и имя цехмайстера.

Цех входил в братство при церкви Святой Троицы. Впервые ее упоминали в летописях в 1690 году. В 1717 году сотник Погара Захарий Искра построил новый деревянный храм взамен обветшавшего. А каменное здание здесь поставили в 1783 году, когда Погару присвоили статус уездного города. Позже к нему пристроили небольшую трапезную. Все погарские крестные ходы в ХIХ веке начинались от храма Святой Троицы, впереди всегда несли местночтимую Троицкую икону Божией Матери.

Старую деревянную церковь продали и перевезли в село Городище Погарского уезда. Там ее освятили в честь Воздвижения Креста Господня.

После революции храм разграбили и закрыли. В помещении устроили склад. Из-за этого внутренняя отделка была полностью утрачена, до наших дней не сохранилось даже фрагментов росписей, которые покрывали стены храма. В 1946 году церковь открыли, она до сих пор остается действующей.